Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras de la Historia de España en las que votaban las mujeres –6.800.000 electoras censadas–, cambiaron de forma drástica el panorama político español. La católica Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de José María Gil-Robles, se estrenó en las Cortes con 115 escaños, por lo que, a los pocos meses de su creación, se convertía en la primera fuerza política del país. Igual de sorprendente fue el hundimiento de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, que pasó de 28 a 5 diputados. Los socialistas bajaron de 115 a 58 diputados y los radicales de Lerroux consiguieron 104, diez más que en las anteriores elecciones. Quedó un Parlamento dominado por la derecha y el centro-derecha y muy fragmentado, con 21 partidos, con el que sería difícil gobernar. De hecho, frente a la relativa estabilidad del período anterior, las Cortes del segundo bienio dieron lugar a diez gobiernos distintos, con una media de duración de 72 días.

Amenaza de involución

Entre las razones de este resultado se encuentra el hecho de que la derecha se presentó organizada en coaliciones, que se veían favorecidas por la ley electoral, mientras la izquierda acudía dividida. Se dio, por tanto, una situación exactamente inversa a la de 1931. La influencia del voto femenino ha sido muy debatida y es objeto de polémica entre historiadores: para unos, puede haber inclinado la balanza hacia la derecha debido a la mayor cercanía de las mujeres a la Iglesia (y esta fue, de hecho, la interesante controversia sostenida en las Cortes del primer bienio por la socialista del PRRS Victoria Kent, contraria al voto femenino, y la republicana radical Clara Campoamor, favorable); para otros, los resultados de las elecciones de 1936, en las que también votaron las mujeres y ganó la izquierda, invalidan tal argumento.

A pesar de ser la CEDA el partido más votado, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, le encargó la formación del Gobierno a Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, una anomalía que se explica por el enorme rechazo que la CEDA y su líder despertaban en la izquierda y el republicanismo en general.

José María Gil-Robles no había manifestado su adhesión a la República. Sostenía que las formas de gobierno eran “accidentales” –daban igual mientras le permitieran conseguir sus fines– y, dos meses antes de las elecciones, había asistido como observador al congreso nazi de Núremberg, de donde volvió muy impresionado. Gil-Robles tenía un plan estructurado en tres fases, que explicó en más de una ocasión: primero, colaborar con el Gobierno; después, entrar a formar parte de él; y por último, acceder a la presidencia para, desde allí, modificar la Constitución y anular las reformas del primer bienio. Si este plan no funcionaba, estaba dispuesto a “buscar otras soluciones”, lo que significaba convertir a España en una dictadura como se había hecho en Portugal y Austria.

La CEDA no participó, por tanto, en el Gobierno, pero la aritmética electoral hacía indispensable su apoyo, que Lerroux tuvo que buscar y aceptar y que justificó como la única forma de construir una “República para todos los españoles”. Pero el argumento no convenció y el pacto radical-cedista fue muy mal recibido. Los monárquicos de Renovación Española y los carlistas consideraron que la teoría del accidentalismo de Gil-Robles era una traición a la causa y se dirigieron a la Italia fascista con una petición de dinero, armas y apoyo logístico para conquistar el poder.

El programa rectificador de la derecha

La izquierda republicana también tomó el pacto como una traición, en este caso a la República, y, antes de la constitución de las Cortes, intentó sin éxito que Alcalá-Zamora convocara nuevas elecciones. Los socialistas fueron aún más allá y anunciaron solemnemente que, si la CEDA entraba en el Gobierno, desencadenarían una revolución.

Alejandro Lerroux quería gobernar con un programa de centro; rectificar algunas políticas que consideraba demasiado de izquierdas del período anterior, pero no hacer tabla rasa de todos los avances. Sin embargo, desde el primer momento, se enfrentó a una enorme presión de la CEDA, que reclamaba una contrarreforma mínima con tres puntos: revisión de la Constitución –especialmente en todo lo relativo a la Iglesia–, derogación de las reformas agraria y sociolaboral y amnistía a los implicados en el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo.

A Lerroux, la colaboración con Gil-Robles le trajo enseguida problemas incluso dentro de sus propias filas. En febrero, el ministro de Gobernación, Diego Martínez Barrio, dimitió porque consideraba que las exigencias de la CEDA eran excesivas y estaban derechizando al partido y al Gobierno.

La realidad es que, al principio, Lerroux cumplió con las demandas de Gil-Robles sólo a medias, entre equilibrios y contradicciones. Algunos de sus ministros intentaron mantener una cierta fidelidad al proyecto republicano, pero fue sin duda un período regresivo. No se tocó la Constitución, pero tampoco se aplicó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 1933, los colegios católicos siguieron funcionando con normalidad y se restituyó la financiación eclesiástica. No se derogó la reforma agraria –en 1934 se asentaron más campesinos que en todo el primer bienio y se cuadruplicó la expropiación de tierras–, pero se desmanteló el poder de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT, el sindicato agrario de la UGT), bajaron los salarios, los tribunales mixtos empezaron a fallar sistemáticamente a favor de los patronos y se anularon muchas de las conquistas sociales del período anterior.

Tiempo de insurrecciones

Una de las medidas más polémicas fue la amnistía a los condenados por la Sanjurjada, que se aprobó en abril. El presidente Alcalá-Zamora se opuso, aunque al final se vio obligado a firmarla, y el conflicto acabó con la renuncia de Lerroux y la formación de un nuevo Gobierno, presidido por el también radical Ricardo Samper. Poco después, el dimisionario Martínez Barrio creó el Partido Radical Demócrata, al que se unieron 19 diputados radicales disidentes, lo que debilitó a la histórica formación de Lerroux y ahondó en su dependencia de la CEDA.

El mismo día en que se reunían por primera vez las Cortes –8 de diciembre de 1933–, la CNT lanzó la tercera y última insurrección anarquista de la República (las primeras fueron en enero de 1932 y enero de 1933), con el fin de implantar el comunismo libertario. Comenzó en la ciudad de Zaragoza y se extendió fundamentalmente por Aragón y La Rioja, con ecos aislados en Cataluña, Andalucía, Extremadura y la cuenca minera de León. Igual que las anteriores, fue un completo fracaso. Dejó 75 muertos y 101 heridos entre los revolucionarios y 14 muertos y 53 heridos entre guardias civiles y de asalto. La CNT, que dos años antes era una fuerza imponente, quedó destrozada y dividida.

Represión y cambio de rumbo

A comienzos de junio de 1934, justo antes de la cosecha, las medidas contrarreformistas impuestas al campo condujeron a la mayor huelga agraria de la Historia de España, que afectó a 700 municipios de 38 provincias. La represión fue inaudita. El ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, decidió tratar una huelga en la que se reivindicaban conquistas sociolaborales como si fuese un movimiento revolucionario, y el resultado fue de trece muertos y varias decenas de heridos. Hubo más de 10.000 detenciones y los alcaldes de 200 ayuntamientos de izquierdas fueron sustituidos por gestores de derechas nombrados por el Gobierno.

Pero la situación más grave se dio a la vuelta del verano, cuando Gil-Robles, antes incluso de que se reunieran las Cortes, puso en marcha la segunda fase de su plan: anunció que retiraba el apoyo parlamentario al Gobierno de Samper y exigió la formación de un nuevo gabinete con tres ministros de la CEDA. Sin duda, esto suponía llegar al poder por medios democráticos; el problema era que la fidelidad de Gil-Robles a la República era más que dudosa, y su querencia por los regímenes autoritarios, muy notoria. Estaban además presentes los ejemplos de Alemania y Austria. En 1933, Hitler había accedido al poder a través del Parlamento, con el apoyo del Partido Católico Alemán, y había acabado con la democracia en cuestión de días. Y en febrero de 1934, el primer ministro católico Dollfuss, al que los cedistas admiraban, había implantado una dictadura en Austria después de reprimir a la oposición a sangre y fuego.

Venciendo sus propios recelos, Alcalá-Zamora le encargó a Lerroux la formación de un Gobierno que incluyese a la CEDA, lo que causó una verdadera conmoción. Insignes republicanos de diversas tendencias –Azaña, Martínez Barrio, Sánchez Román e incluso Miguel Maura– se dirigieron al presidente para hacerle saber que eso era “entregar la República a sus enemigos”. Los socialistas llevaron las cosas aún más lejos. Interpretaban la entrada de la CEDA en el Gobierno como el primer paso para un golpe de Estado y, al grito de “¡Antes Viena que Berlín!” (mejor enfrentarse al fascismo y ser derrotados que dejarse destruir sin lucha), se lanzaron a hacer la revolución con la que habían amenazado y que llevaban meses preparando.

Octubre revolucionario

La insurrección comenzó el 5 de octubre con un llamamiento a la huelga general, que fue más o menos seguida en toda España. El alzamiento revolucionario que debía venir a continuación, sin embargo, resultó muy limitado. Se produjeron enfrentamientos armados de cierta intensidad en algunas ciudades, como Madrid y Bilbao –donde hubo 40 muertos–, pero la falta de coordinación y planificación, la negativa a participar de la CNT y la nula respuesta que encontró en los cuarteles –los insurgentes pensaban que los soldados saldrían a la calle a apoyarles– condujeron al fracaso en unos pocos días. Casos aparte fueron Cataluña y Asturias.

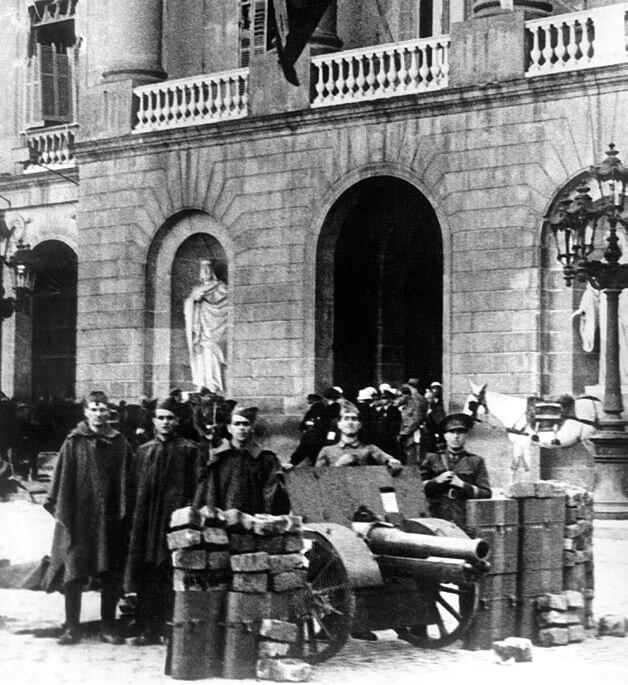

El Gobierno catalán no apoyó la revuelta –de hecho, se negó a armar a los rebeldes–, pero el 6 de octubre, como respuesta a las “fuerzas monarquizantes y fascistas que habían asaltado el poder”, el presidente Lluís Companys anunció que la Generalitat rompía toda relación con las “instituciones falseadas” y proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. También invitó al Gobierno provisional de la República –es decir, al Gobierno de 1931– a instalarse en Barcelona.

La aventura catalana tuvo también muy poco recorrido. Al día siguiente, después de una mínima resistencia, la rebelión fue sofocada por el moderado general Batet (más tarde fusilado por los franquistas por mantenerse fiel a la República). Aun así, murieron 36 civiles y ocho soldados, los miembros del Gobierno de la Generalitat fueron detenidos y procesados, el Estatuto Catalán quedó derogado y las competencias que habían sido transferidas fueron devueltas a la Administración central.

El único lugar en el que la revolución representó un verdadero desafío para el Gobierno fue Asturias, donde el enfrentamiento alcanzó dimensiones de guerra civil. Duró dos semanas y los insurgentes, unos 30.000 mineros y obreros, ocuparon las fábricas de armas de Trubia y La Vega, tomaron Gijón y Avilés y pusieron sitio a Oviedo. Se quemaron conventos y 34 religiosos fueron asesinados, lo que provocó un clamor de indignación en las filas de la derecha.

La represión, encomendada al general Franco, que recurrió a las tropas coloniales –la Legión y los Tabores, formados por indígenas marroquíes–, alcanzó unas dimensiones desconocidas hasta entonces en España. Hubo 1.100 muertos entre los revolucionarios y 300 en el Ejército y las fuerzas de seguridad. A la capitulación de los rebeldes, siguieron decenas de ejecuciones sumarias y torturas generalizadas durante al menos un mes, en un avance de lo que constituiría la estrategia franquista de aniquilamiento del enemigo durante y después de la Guerra Civil.

Contrarreforma y crisis

La represión se dirigió, además, al conjunto de la izquierda, sin distinción. Hubo 30.000 encarcelamientos, entre ellos el de Manuel Azaña, que no había tenido la menor participación en los hechos e incluso había tratado de disuadir a los socialistas de acciones de ese tipo. Fue juzgado y absuelto, lo cual agigantó su figura y lo convirtió en un símbolo.

A lo largo del año siguiente, la CEDA fue acaparando cada vez más poder dentro del Gobierno. En abril, Gil-Robles provocó una crisis mediante la cual pasó de tres a cinco ministerios. Él mismo ocupó el de la Guerra, desde donde se dedicó a promocionar a los militares más claramente golpistas –Fanjul, Mola, Franco, Goded– y a represaliar a los republicanos. A partir de entonces, el desmantelamiento de las reformas del primer bienio se intensificó. Pero la estrategia de acoso y derribo aún no había acabado. En septiembre, Gil- Robles exigió una “reforma integral” de la Constitución, lo que condujo a una nueva crisis de Gobierno y, en diciembre, aprovechando que los escándalos de corrupción habían hundido al Partido Radical, exigió el poder para sí mismo. Fue entonces cuando Alcalá-Zamora se negó a poner la presidencia en manos de un partido que no había prometido lealtad a la República y convocó nuevas elecciones.

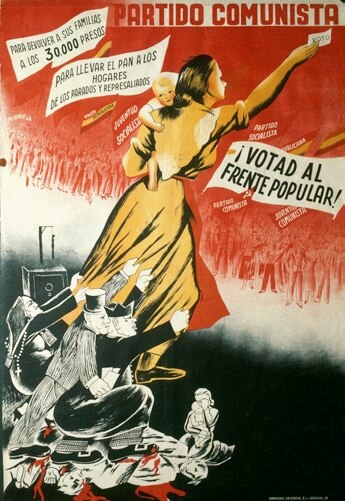

El 16 de febrero de 1936, la izquierda republicana recuperó por escaso margen el poder con la coalición conocida como Frente Popular, en la que se integraban desde los republicanos de Azaña hasta los comunistas. Conocido el resultado, Gil-Robles intentó que se anularan los comicios y se declarase el estado de guerra. Franco y otros generales ordenaron movimientos de tropas con la misma intención, pero esa estrategia quedó anulada por el rápido traspaso de poderes ordenado por el presidente provisional del Gobierno, Portela Valladares. Desde el día siguiente a las elecciones, sectores de la derecha empezaron a planear un golpe de Estado.

Cinco meses convulsos

Azaña formó un gabinete moderado, sólo con republicanos, ya que los socialistas habían manifestado desde el inicio su intención de no participar en el Gobierno. Una de las primeras medidas adoptadas fue la amnistía a los condenados por la revolución de octubre y los sucesos de Cataluña, que recuperó su Estatuto y sus competencias. También se alejó de Madrid a los militares más antirrepublicanos (Franco, a Canarias; Mola, a Pamplona), una decisión que luego se reveló contraproducente.

El triunfo del Frente Popular despertó el entusiasmo de gran parte de la población y levantó grandes expectativas en el campo, donde la pobreza y el paro arreciaban. A los pocos días, unos 80.000 campesinos se lanzaron a ocupar las tierras de las que habían sido desalojados en el bienio radical-cedista. El Gobierno retomó a buen ritmo la reforma agraria y restableció las medidas que habían sido derogadas, así como otras relativas a la enseñanza y la secularización del Estado.

La acción política estuvo minada por los conflictos. Un gran factor de inestabilidad fue la profunda división del Partido Socialista, con una rama pactista y moderada, dirigida por Indalecio Prieto, y otra revolucionaria, liderada por Largo Caballero, que prefería esperar a que el fracaso de la “República burguesa” permitiera al proletariado hacerse con el poder. En abril, Azaña sustituyó a Alcalá-Zamora en la presidencia de la República y quiso encargar la formación de Gobierno a Indalecio Prieto, pero el sector largo-caballerista lo impidió.

Fue este clima de enfrentamiento, con una parte de la izquierda soñando con la revolución como respuesta a las provocaciones y una derecha que apostaba por la destrucción del sistema, lo que favoreció que Franco diera el golpe de Estado que llevaría a la guerra.