Vagamente inspirada en Los demonios de Dostoievski, La Chinoise, una de las cintas más controvertidas de Jean-Luc Godard, vio la luz en julio de 1967 en una proyección durante el Festival de Aviñón. Un mes después se estrenó en salas comerciales francesas, con una acogida tibia por parte de crítica y público. La Chinoise es y siempre ha sido un Godard menor, pero también un hito generacional y un manifiesto político que prefiguraba de manera nítida el Mayo del 68 que estaba por llegar.

La Guerra de Vietnam, la Rusia soviética, el rechazo frontal de la juventud francesa al modelo universitario imperante, la militancia anticapitalista, la ruptura de la izquierda radical gala con la tibieza del comunismo europeo, incluso la lucha armada…; todos estos asuntos configuran el incendiario debate de la que es, sin duda, una de las películas más políticas del director de Al final de la escapada (1960).

Pero sobre todo la cinta estaba llena de guiños a una revolución proletaria que acaecía en el otro extremo del mundo. En vísperas de 1968, Occidente miraba con complicidad y simpatía absolutamente naíf los principios de la Revolución Cultural que había puesto China completamente patas arriba desde 1966, un año antes del estreno de la película. En realidad, era muy poco lo que se sabía sobre la vida cotidiana en la China comunista.

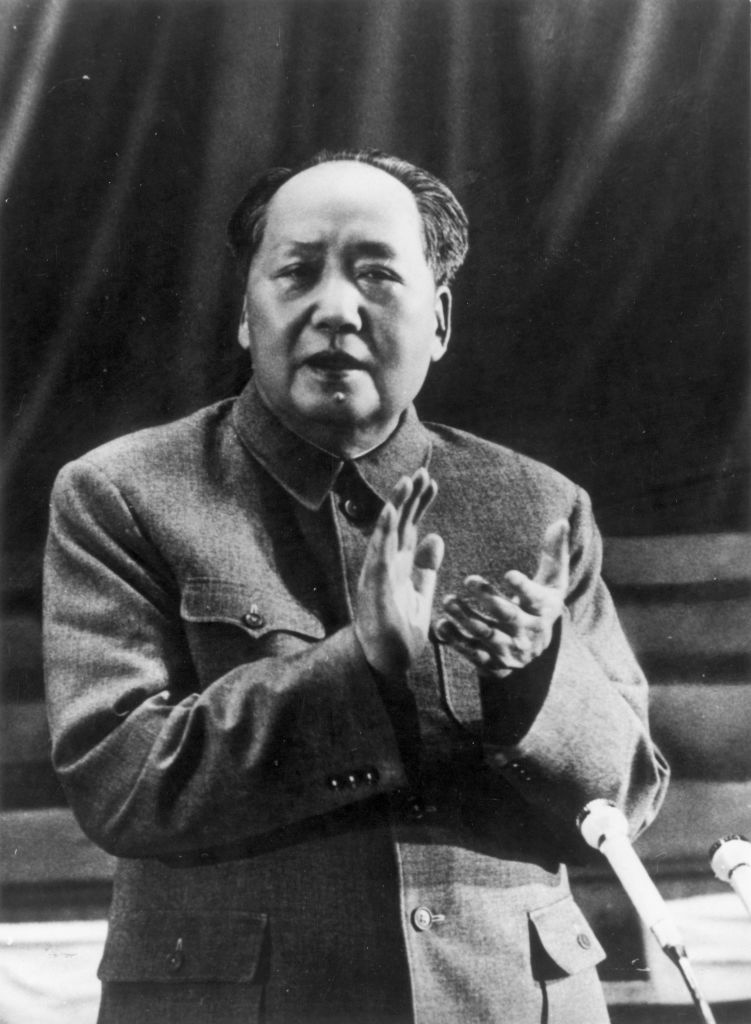

Mao era un icono de la contracultura –y no sólo la francesa– y los principios teóricos de su pensamiento, contenidos en el Libro Rojo (un best seller en todas las librerías del Viejo Continente), eran uno de los motores de la ideología revolucionaria más radical. Pero la fascinación por el maoísmo apuntaba exclusivamente a dichos principios teóricos y a la utilidad, muy oportuna, de los mismos en el proceso de transformación ideológica y política que muchos intelectuales y activistas de izquierdas demandaban para Europa.

El propio Godard se apoyaba en Mao y su Libro Rojo para esbozar el hartazgo ante las limitaciones, prácticas y doctrinales, del anquilosado comunismo francés. De algún modo, Mao y los principios fundacionales de la Revolución Cultural eran el combustible ideológico de un cambio necesario.

La moda del Maoísmo y el Libro Rojo

La Chinoise materializó esa fascinación gala por el espejismo chino y la importancia sustancial que el maoísmo tendría en la consolidación de los impulsos sociales y políticos del Mayo francés. Se trataba, no obstante, de una mirada distorsionada y exageradamente romántica de un fenómeno completamente descontextualizado y comprendido de manera muy superficial. Sencillamente, el maoísmo y la Revolución Cultural estaban de moda en 1968.

En los dos años anteriores, el Libro Rojo de Mao, inicialmente concebido como un manifiesto para consumo interno del Ejército de Liberación Popular, había desembarcado en las librerías de Europa, convirtiéndose en el libro más impreso en aquel período. Desde su llegada a Occidente en 1966 hasta 1971, el libro fue traducido a más de treinta idiomas, vendiendo en todo el mundo hasta un billón de ejemplares. Era inevitable que el comunismo chino, por consiguiente, se consolidara como uno de los pilares ideológicos de los acontecimientos de 1968. Mao cuajó como un mito, más que como un político de referencia.

Una falsa equivalencia

En realidad, el maoísmo tuvo una vigencia absolutamente residual en el conjunto de la política europea, y los partidos y formaciones leales a las doctrinas del Gran Timonel no sólo no ejercieron influencia alguna en la escena política, sino que tampoco la tuvieron en las dinámicas que estaban a punto de desencadenarse en la primavera de 1968. Se trataba más bien de una moda exótica que caló entre la intelectualidad progresista y los estudiantes, que sólo veían y conocían la punta el iceberg.

Políticamente, el maoísmo en Francia fue absolutamente marginal: penetró en el país a través de un grupo de estudiantes de la École Normale Supérieure, seguidores de las enseñanzas del filósofo marxista-leninista Louis Althusser, que cuajaría como grupúsculo radical a la izquierda del Partido Comunista Francés. Algo más de peso tuvo en Italia, donde las tesis del Gran Timonel, curiosamente, calaron entre las filas de algunos partidos minoritarios de extrema derecha, que veían en Mao un perfecto antídoto para contestar la hegemonía global estadounidense.

La Revolución Cultural se leía desde algunos sectores como el modelo a seguir para la revolución proletaria europea. Sin embargo, a los intelectuales que defendían estas tesis se les escapaba lo esencial: Mayo del 68 movilizó a la ciudadanía para protestar contra las instituciones y el sistema, mientras que la Revolución Cultural, lejos de surgir desde la espontánea iniciativa popular, cobró cuerpo desde el propio sistema y las instituciones.

El término “revolución”, de hecho, era meramente propagandístico. No era una rebelión contra lo establecido, sino de lo establecido para perpetuarse en el poder a cualquier precio. Es decir, la Revolución Cultural de Mao estaba en realidad, por mucho que le sirviera de inspiración ideológica, en las antípodas del espíritu del Mayo parisino. De hecho, se trataba –y de eso la intelectualidad de izquierdas europea que la aplaudía no era consciente– poco más que de las maniobras de un dictador en horas bajas para liquidar a la oposición y retomar el control total de su régimen.

Veinte años perdidos

De hecho, el 68 chino no se parece en nada al Mayo francés, pese a que ambos países se hallaban inmersos en una dinámica “revolucionaria”. Habían pasado dos años desde el inicio de la Revolución Cultural y los Guardias Rojos campaban a sus anchas, totalmente fuera de control, provocando el terror en una inercia represiva contra los presuntos elementos “contrarrevolucionarios” desbocada y sin precedentes. El faccionalismo se había desbordado por completo en las universidades y, en la práctica, el país, tras dos años de caza de brujas, estaba al borde de la guerra civil.

En julio de 1968, ante la gravedad de la situación, finalmente Mao optó por poner coto al caos desmovilizando a los Guardias Rojos y proyectando la Revolución, hasta entonces un fenómeno eminentemente urbano, hacia el campo: dispersó a los jóvenes radicales con el fin de expandir la Revolución en el ámbito rural y devolvió el poder al ejército, desplazado hasta entonces a un segundo plano por la emergencia de las milicias paramilitares de los Guardias Rojos.

La Revolución Cultural estaba en plena ebullición en 1968. Y estaba causando estragos porque, en realidad, era ese el propósito con el que había nacido. Los años finales de la década de 1950 y el decenio sucesivo inauguran lo que el historiador John King Fairbank denominó “los veinte años perdidos de China”.

Tras el espejismo de la Campaña de las Cien Flores en 1956, en la que fugazmente el régimen alentó el debate y la crítica, tratando de lograr la adhesión de los intelectuales, el maoísmo comenzó a mostrar su peor cara. Muchos autores defienden que las Cien Flores (“que cien flores florezcan y cien escuelas discutan”) no fueron sino una trampa de Mao para identificar a los intelectuales críticos con el partido y el régimen y abrir la veda de la represión ideológica.

La Campaña Antiderechista de 1957, en la que se persigue sin cuartel a la intelectualidad crítica o simplemente equidistante, inaugura este período negro de la Historia de China marcado no sólo por la persecución paranoica del discrepante, sino también por un faccionalismo cada vez más acusado en el seno de un Partido Comunista Chino en el que Mao estaba perdiendo peso, poder y respaldo.

El liderazgo del Gran Timonel era cada vez más contestado y las erráticas políticas económicas de Mao no ayudaban nada. El estrepitoso fracaso del Gran Salto Adelante (1958-1961), un paquete de medidas políticas sociales y económicas que pretendía obrar el milagro de una transición relámpago de una economía agraria a una economía industrial, no hizo sino comprometer aún más la hasta entonces indiscutida hegemonía de Mao, exacerbando las disputas y las maniobras “conspiratorias” en el seno del PCCh.

Es ese contexto, el de un líder discutido intentando eliminar a la oposición y hacerse con las riendas del partido y del régimen después de una década de mala gestión y del consecuente desgaste derivado de tales errores, el que empujó a Mao en 1966 a abrir un nuevo período de presunta reestructuración y reinvención de la revolución proletaria.

Poner el país patas arriba

El objetivo declarado era devolver a la revolución sus ideales primigenios, reconducir el rumbo de la misma, restituirle al pueblo el protagonismo perdido y restaurar la pureza ideológica del movimiento, socavando el poder de los burócratas en beneficio de los ciudadanos de a pie. En realidad, lo que Mao estaba haciendo era instrumentalizar al pueblo para la obtención de fines mucho más prácticos.

El Gran Timonel interpretaba la aparición de élites en el régimen, que él mismo había alimentado, como un síntoma inequívoco de la deriva de la revolución. La Revolución Cultural no fue otra cosa que una purga interior salvaje, un intento de desarticular el poder de la clase dirigente, descentralizar la administración y reconquistar el poder absoluto dentro de un partido con demasiados elementos díscolos. Sencillamente, Mao había creado un monstruo –alimentado además con el fiasco del Gran Salto Adelante– y en 1966 quería destruirlo, aunque para ello fuera necesario poner el país patas arriba.

La Revolución Cultural arrancó oficialmente a mediados de mayo de 1966 con la discusión y presentación pública del documento Notificación del 16 de mayo, que advertía sobre una aguda crisis en el seno del PCCh causada por la infiltración de revisionistas contrarrevolucionarios que conspiraban para instaurar una dictadura de la burguesía. En consecuencia, Mao y sus seguidores demandaban una movilización sin precedentes del pueblo, instando –con palabras ambiguas y, por ello, absolutamente temerarias– a implicarse en la eliminación de los malos hábitos de la vieja sociedad combatiendo para ello sin cuartel a “monstruos y demonios” que amenazaban el éxito de la revolución.

La respuesta popular no se hizo esperar y el entusiasmo cristalizó en el llamado Agosto Rojo, en el que, espoleados por la invitación de Mao a “derribar todo lo viejo” (y, en concreto, a destruir a los “cuatro viejos”: las viejas ideas, las viejas costumbres, los viejos hábitos y la vieja cultura), los Guardias Rojos, la mayoría estudiantes universitarios, echaron sus divisiones a la calle contra el orden feudal, paralizando virtualmente el país: cerraron escuelas y facultades y se lanzaron contra santuarios, templos, negocios privados y viviendas particulares en busca de revisionistas, burgueses y contrarrevolucionarios.

Mao se aseguró de que las milicias estudiantiles gozaran de total impunidad, dando órdenes al ejército de no intervenir ni entorpecer las acciones de los Guardias Rojos. El resultado fue devastador y sangriento. Sólo en Pekín y durante los meses de agosto y septiembre de 1966, mil ochocientas personas fallecieron a consecuencia de las impunes correrías de los enfervorecidos guardias.

La carta blanca a la represión arbitraria desató una caza de brujas sin precedentes a la que pronto se unieron también trabajadores, ampliando así la base social de la Revolución Cultural, sembrando el caos y perpetrando toda clase de abusos. Pronto surgieron disensiones entre las diferentes milicias y los heterogéneos grupos que participaban en los tumultos y persecuciones y se crearon facciones, a cual más agresiva, lo que llevó a China al borde de una guerra civil.

De la destrucción a la reeducación

La Revolución Cultural, por tanto, estaba muy lejos de la imagen idílica e ingenua que de ella proyectaban muchos intelectuales europeos. El movimiento estaba arruinando la economía, propagando la miseria en el campo y las ciudades y destruyendo la vida de millones de personas, todo alrededor de una represión brutal sin filtros ni precedentes.

En 1968, mientras Europa vivía la eclosión libertaria y la resurrección de la utopía, China se hallaba al borde del colapso. El Mayo francés fue un movimiento revolucionario desde abajo, mientras que el 68 chino estuvo dirigido desde arriba para perpetuar en el poder a Mao.

Con todo, a finales de ese año, el Gran Timonel ya era muy consciente de que la situación se le había ido de las manos. Fue entonces cuando disolvió las divisiones de Guardias Rojos, devolvió sus atribuciones al ejército –propiciando con ello, a medio plazo, una militarización del régimen– y dispersó a los “revoltosos” enviando a los jóvenes revolucionarios al campo, para que participasen en el proceso de reeducación al que ya estaban siendo sometidos millones de ciudadanos chinos víctimas del desarraigo, arrojados al medio rural para “purificar” sus ideas y conocer de primera mano las bondades del comunismo agrario de Mao.

La Revolución Cultural se prolongó oficialmente hasta abril de 1969, cuando en el transcurso del IX Congreso del PCCh se dio finalmente por concluida confirmando a Mao como líder indiscutible y a su línea de pensamiento como la ortodoxia. El Congreso estableció que la Revolución había sido un éxito que había permitido limpiar el país de revisionistas y contrarrevolucionarios, preservando la esencia del ímpetu revolucionario original. La realidad era muy diferente. Una segunda fase de la Revolución Cultural iba a tener lugar entre 1971 y 1976, ya que las heridas provocadas por el catastrófico trienio 1966-1969 habían quedado abiertas.

Sombras sin luces

El PCCh, en la práctica, estaba roto a consecuencia de las purgas y las rencillas pendientes. Pero lo más importante era el desolador legado del movimiento. Se estima que entre medio millón y dos millones de personas perdieron la vida durante este negro episodio de la Historia china. Se registraron masacres, ejecuciones masivas y torturas en todo el país, y muy especialmente en la región de Guanxi, donde los efectos colaterales del seísmo político, económico y social incluyeron episodios de canibalismo. Profesores golpeados en plena calle hasta la muerte, intelectuales y políticos humillados y vejados en los llamados “mítines de lucha” hasta empujarlos al suicidio, agresiones brutales en la vía pública por el mero hecho de vestir ropas consideradas “burguesas”, millones de familias divididas a causa de los procesos de reeducación...

La Revolución Cultural dejó una huella honda, extremando la obsesión del régimen por el control político y los mecanismos de represión de la discrepancia, pero por encima de todo fue una catástrofe social y económica incontestable. El modelo que los intelectuales y activistas del Mayo francés creían ver en el “68 chino” no era más que un espejismo, basado en una percepción muy sesgada y superficial de un proceso en el que, en verdad, no había luces, sino sólo sombras.