Un pedazo de alquitrán negro, endurecido por el paso de los siglos, puede parecer algo insignificante en una excavación arqueológica. Sin embargo, recientes descubrimientos han demostrado que estos restos, ignorados durante décadas, guardan secretos inesperados sobre la vida cotidiana de los primeros agricultores de Europa. Gracias a una innovadora investigación publicada en Proceedings of the Royal Society B y liderada por un equipo internacional de científicos, ahora sabemos que este material ancestral no solo se usaba como pegamento, sino que también conserva rastros de ADN humano, microbios orales, plantas cultivadas y animales cazados. Todo ello encerrado en lo que podría considerarse el “chicle” del Neolítico.

El alquitrán de abedul: una tecnología olvidada

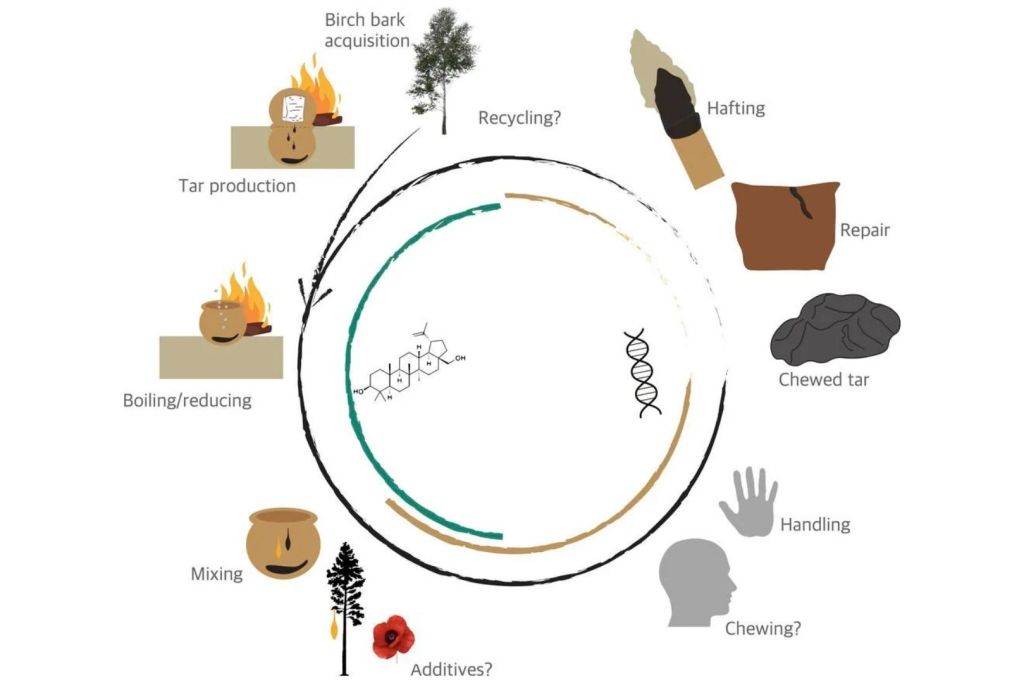

Hace unos 6.000 años, las comunidades neolíticas que habitaban los alrededores de los Alpes ya dominaban una tecnología sorprendentemente avanzada para su tiempo. Uno de sus logros más infravalorados era la producción de alquitrán de abedul, un pegamento natural obtenido mediante la destilación controlada de corteza en ausencia de oxígeno. Esta sustancia negra y viscosa era resistente al agua, duradera y versátil, lo que la convirtió en un material fundamental en la vida cotidiana de estas sociedades.

Pero la verdadera revolución no está en su composición, sino en lo que ha preservado. Durante años, los arqueólogos encontraron pequeños bultos de alquitrán en yacimientos lacustres, pegados a cerámicas, herramientas de piedra o incluso sueltos, a veces con marcas de dientes. Solo ahora, con las herramientas adecuadas de análisis químico y genético, esos restos están comenzando a hablar.

El equipo científico analizó 30 piezas de alquitrán de abedul procedentes de nueve yacimientos neolíticos situados en la región alpina, muchos de ellos antiguos asentamientos junto a lagos. El entorno húmedo y anóxico de estos lugares ha permitido una conservación excepcional de materiales orgánicos, incluyendo este alquitrán, que ha resultado ser un reservorio biológico único.

Utilizando técnicas de cromatografía y secuenciación de ADN antiguo, los investigadores identificaron no solo la composición del alquitrán, sino también los perfiles genéticos de quienes lo utilizaron. Sorprendentemente, en varios de estos fragmentos se encontraron restos de ADN humano, tanto masculino como femenino, junto con microorganismos que normalmente habitan en la boca humana. Todo indica que estas personas masticaron el alquitrán, posiblemente para ablandarlo antes de usarlo como adhesivo, aunque no se descartan usos medicinales o higiénicos.

En algunos casos, incluso se hallaron rastros genéticos de múltiples individuos en una sola pieza, lo que sugiere un uso compartido de este material o una transmisión social del conocimiento técnico vinculado a su manipulación. Además, el análisis microbiano de estos restos demostró que el alquitrán puede conservar el microbioma bucal humano mejor incluso que los dientes fosilizados.

Tecnología, alimentación y rituales

El alquitrán neolítico no era solo una herramienta técnica; también refleja aspectos fundamentales de la vida diaria. Algunos fragmentos estaban adheridos a cuchillas de piedra o puntas de flecha, confirmando su uso como adhesivo en armas y herramientas. Otros se encontraron en vasijas rotas, donde el alquitrán se aplicó para sellar grietas, y mostraban signos de haber sido calentados varias veces, probablemente durante la cocción de alimentos.

Más fascinante aún es la información sobre la dieta de estas poblaciones. En los fragmentos masticados se identificaron restos de ADN de trigo, cebada, guisantes, lino, avellanas, haya y amapola. La presencia de estas plantas, muchas de ellas cultivadas, confirma el papel del alquitrán como una especie de diario alimenticio neolítico. Los restos animales tampoco faltan: peces, jabalíes y ovejas también dejaron su huella genética en estas piezas, asociadas en algunos casos a herramientas de caza.

Incluso se detectó resina de coníferas en algunos fragmentos, probablemente añadida al alquitrán para modificar sus propiedades físicas, dotándolo de mayor elasticidad o adherencia. Esto demuestra un conocimiento técnico complejo, una especie de protoquímica empírica basada en la experimentación y la transmisión de saberes prácticos.

El hallazgo de ADN humano en el alquitrán ha permitido algo inaudito: conocer el sexo biológico de quienes lo utilizaron. En los restos analizados, se identificó la presencia de mujeres y hombres, lo que abre una ventana insólita a los roles de género en la Prehistoria. Algunas piezas utilizadas para reparar cerámica contenían ADN femenino, mientras que las asociadas a herramientas de caza eran predominantemente masculinas. Aunque la muestra aún es pequeña para conclusiones definitivas, sugiere la existencia de una cierta división del trabajo basada en el sexo.

Además, el hecho de que algunos fragmentos fueran masticados por más de una persona insinúa prácticas compartidas, quizá en un contexto de aprendizaje, manufactura colectiva o incluso rituales. El alquitrán no era solo un pegamento: era parte de una red de prácticas que combinaban tecnología, alimentación, higiene y cultura.

Redescubriendo a los habitantes de los lagos

La mayoría de estos hallazgos proceden de los llamados "poblados lacustres", estructuras construidas junto a lagos alpinos entre el 4300 y el 3500 a.C. Hasta ahora, se conocían por sus restos de madera, cerámica y herramientas, pero el material humano era escaso debido a la mala conservación de los huesos en entornos húmedos. Estos pequeños trozos de alquitrán han roto ese silencio.

Ahora, gracias a la combinación de arqueología molecular y técnicas avanzadas de ADN, sabemos qué comían, cómo trabajaban y, en parte, quiénes eran. El alquitrán ha permitido rescatar fragmentos de identidad personal e incluso social de unas poblaciones que, hasta hace poco, nos eran prácticamente anónimas.

En definitiva, lo que parecía un simple residuo oscuro y olvidado se ha convertido en una de las claves más reveladoras para entender la vida cotidiana en el Neolítico europeo. Cada bocado de alquitrán es ahora una cápsula del tiempo, un testimonio biológico que narra una historia humana escrita no con palabras, sino con saliva, fuego y resina.