Griegos y romanos proyectaron sus anhelos de una existencia paradisíaca hacia el pasado forjando el mito de la Edad de Oro, un tiempo en el que, a salvo de las preocupaciones y los desvelos del presente, los hombres vivían permanente ociosos, sin temor a la muerte, espoleados por la tranquilidad que les daba saberse poseedores del elixir de la eterna juventud. Poco a poco, esta entelequia del mundo feliz cuajó en el mito de los Campos Elíseos y su más célebre variante, las Islas Afortunadas. Este paraíso se ubicaba en algún lugar más allá del río Aqueronte y para acceder a él era preciso atravesar el inframundo, con el beneplácito de los dioses.

Así, poco a poco, cuajó en el inconsciente colectivo de sucesivas civilizaciones el mito del Paraíso, que dejó de ser, de hecho, un rincón del más allá destinado a las almas afortunadas para convertirse en un sueño con difusa ubicación en el mapa, en un remoto paraje del lejano Oriente, en el que los hombres vivían en armonía, inmunes a la vejez o la muerte porque habitarlo significaba un salvoconducto a la juventud eterna. Es el Jardín de las Delicias de la tradición judeocristiana, que comparte múltiples rasgos con el Edén del Génesis sumerio y mesopotámico y que encuentra variantes primas-hermanas en otras culturas: el Monte Meru y el Monte Kailash del budismo y el hinduísmo, las montañas del Kunlun de los taoístas...

El Paraíso Terrenal de la tradición bíblica figuraba en muchos mapas medievales en esa nebulosa geográfica que era por entonces la India: un mundo perfecto reservado a los rectos y virtuosos que encontró a partir del siglo X una réplica popular, a la medida de las gentes del vulgo que necesitaban un paraíso más accesible. Nació así el País de Jauja, un edén de placeres interminables, una tierra de abundancia mucho más mundana que el Paraíso bíblico, que no emerge desde la literatura mística de la élite sino desde las necesidades muy poco trascendentes del pueblo llano. Los más desfavorecidos forjaron la leyenda de este paraíso alternativo que acabaría convirtiéndose en una suerte de parodia del Edén “oficial”, una reinterpretación popular de la utopía judeocristiana que se encontraba en algún lugar inexplorado del ancho mundo que nadie acertaba a determinar.

Los mitos paradisíacos cristianos fueron algo muy tangible durante muchos siglos. Los conquistadores españoles se llevaron consigo el mito al Nuevo Mundo, donde se afanaban en la búsqueda de entelequias bíblicas como la Fuente de la Eterna Juventud. Y donde sus mitos europeos se fusionaron con el mito paradisíaco local: Aztlán, tierra de los ancestros de los aztecas, cuyos habitantes también gozaban del privilegio de la vida eterna, que las tribus nahuatlacas abandonaron con el fin de fundar Tenochtitlán. El anhelo de una vida ajena a las preocupaciones y miserias del día a día, pues, ha sido una constante en el patrimonio legendario de múltiples civilizaciones a lo largo y ancho del globo.

Las islas de la abundancia

El ancho océano es tierra abonada para el mito. El paraíso es, por definición, un paraje remoto en un horizonte lejano e inaccesible. La entelequia del paraíso no era tal sin una geografía imposible, sin la inaccesibilidad que frustra cualquier empeño de darle forma. Pocas metáforas paradisíacas tan sugerentes como la isla, una metáfora del retiro soñado, de la abstracción tangible del mundo real, en el corazón de la terra incognita que conforma el mundo inexplorado e inexplorable. Pronto el blindaje del gran azul, sustentado en la precariedad de las técnicas de navegación y el vago conocimiento de los mares, cuajó como extensión natural de los mitos paradisíacos.

Las islas Afortunadas cobraron forma desde la pluma de Hesíodo y Píndaro: un codiciado retiro para los virtuosos, cuya rectitud en vida les había empujado a superar el ciclo de la reencarnación hasta en tres ocasiones, ubicado en algún ignoto lugar del Atlántico, y que con el transcurrir de los siglos los geógrafos tendieron a ubicar en las Canarias, la extensión insular del edén de los Campos Elíseos.

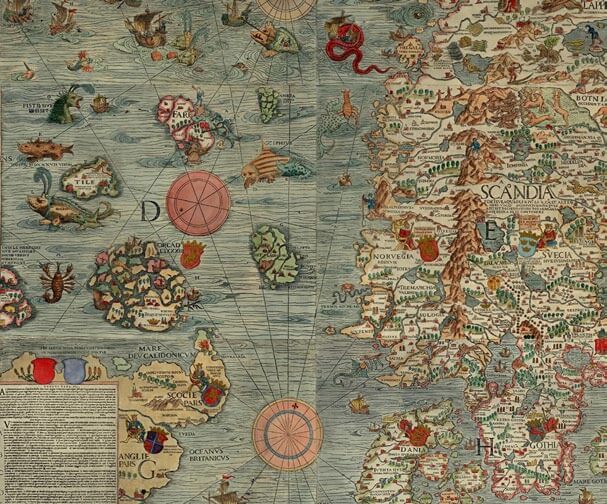

Tanto o más perdurable fue el mito de la isla de Tule, de cuya existencia dio cuenta por vez primera el explorador griego Piteas, allá por el siglo VI a.C., que la holló en su periplo por el Atlántico Norte y que la definió como el país más septentrional al norte de las islas Británicas. Pronto el mito –que perduró hasta el siglo XX, cuando los nazis se afanaron en moldearla como la cuna misma de la raza aria– se fusionó con los precarios conocimientos geográficos de la época, y Eratóstenes y Estrabón dieron pábulo a la leyenda, alimentándola.

Descrita como una isla de hielo y fuego donde nunca anochecía, Tule cobró forma en el imaginario colectivo como una de las posibles ubicaciones de la Atlántida, cuyo mito forjó Platón y que es, sin duda, la entelequia paradisíaca que más ha perdurado en el tiempo (y que muchos hoy siguen buscando). Constituida por una confederación de reinos rígidamente sometida al imperio de la ley, gobernada por una realeza justa y ejemplar, extraordinariamente sabia y modélica administradora de la opulencia, la Atlántida se consolidó desde la Antigüedad como espejo de civilización y sociedad perfecta.

Tule también fue identificada como el lugar en el que existió la mítica Hiperbórea, habitada por Bóreas, dios de los vientos, y por hombres inmortales. Tule e Hiperbórea fueron difusamente ubicadas en el Medievo en algún rincón insular de Escandinavia.

El inexplorado océano permitía inventar geografías paradisíacas con la certeza de que ningún inconsciente se adentraría en el mar para encontrarlas. Muy lejos del Atlántico septentrional, en el corazón del Índico, localizó Megástenes por primera vez la isla de Taprobana en el siglo III a.C., un paraje formidable habitado por hombres de un solo pie y hormigas gigantes, en el que los desvelos de los humanos corrientes estaban vedados porque no existían los delitos y regía la ley de la inagotable abundancia. La ignorancia alimentó la leyenda con el paso de los siglos y muchos geógrafos del Medievo se empeñaron en identificarla con Sumatra o Sri Lanka. Pero la era de las exploraciones acabó por reventar el mito: Taprobana era, en realidad, poco más que la proyección insular de las fantasías paradisíacas tan recurrentes desde la Antigüedad.

Reinos de leyenda

Pero si imperfecta es de por sí la naturaleza humana, e insoportable la levedad del ser, el ideal del buen gobierno es el amortiguador perfecto para aplacar las múltiples limitaciones de la vida mortal. No obstante, la teoría y la praxis política terminaron por sucumbir estoicamente a la desilusión, conscientes de que la naturaleza humana era en sí misma incompatible con la utopía del gobierno perfecto. Así, el mito del paraíso se “politiza”, y se proyecta ese ideal, impracticable en el mundo real, hacia tierras remotas e inalcanzables donde proliferan sistemas de gobierno e ingeniería social que son la cristalización, en el ámbito de la ensoñación (o la idealización), de reinos y sociedades modélicas, espejo en el que mirarse y variante de la entelequia paradisíaca.

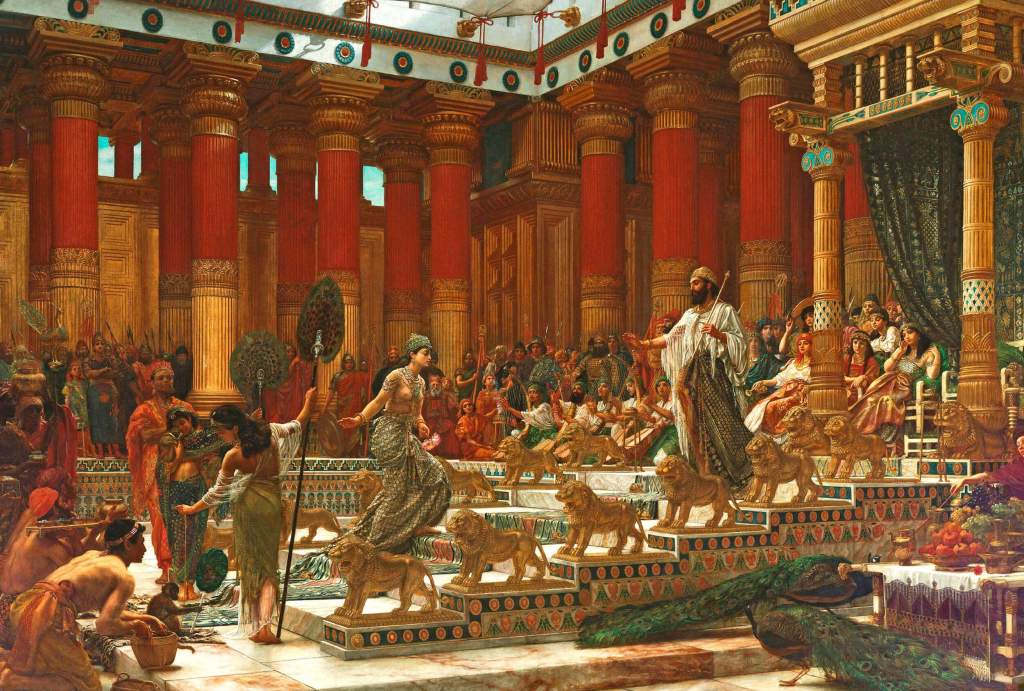

El más célebre de ellos es, sin duda, la Atlántida, pero no es ni mucho menos el único. El reino de Saba, gobernado por la reina Makeda, que enamoró a Salomón, se convierte en la Antigüedad en un icono de la prosperidad y la abundancia, en el que proliferan especias, metales preciosos, jardines y palacios majestuosos. Pero Saba es, quizá, un mito construido sobre una realidad histórica tangible. Durante siglos se creyó que se trataba de poco más que una fábula geográfica de tantas, pero en la actualidad algunos arqueólogos defienden su existencia e historicidad ubicándolo en algún lugar de Yemen o, más probablemente, Etiopía.

También en Tartessos se funde la realidad histórica con el mito. Heródoto refiere en el siglo V a.C. la existencia de una próspera civilización en la actual Andalucía, en el último bastión del mundo conocido, que los antiguos ubicaban en las Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar): un reino de abundancia, rico en oro, plata, hierro y estaño, regido por un monarca sabio, Argantonio, de dudosa historicidad, que habría vivido ciento veinte años. La historiografía moderna admite la existencia de un horizonte cultural tartésico, pero el relato de los autores clásicos bebe de la leyenda y de la tendencia a idealizar lo remoto, exótico y desconocido.

Enorme longevidad tuvo asimismo en la Edad Media y Moderna el mito del Reino del Preste Juan, un país lejano, ubicado más allá de las fronteras del mundo islámico y gobernado por un rey de sabiduría inagotable, el piadoso Presbyter Johannes, que extendía su dominio en una vasta tierra de seres monstruosos y prodigiosos palacios. Durante siglos algunos soñaron, incluso, con la reunificación de la iglesia de Occidente y Oriente tomando como cabeza visible a este singular monarca, cuyo reino de fábula bien puede tener una raíz histórica en el eco de las comunidades nestorianas de Asia.

Con los avances en el ámbito de la exploración, los paraísos geográficos dejaron de ser creíbles y posibles, lo que no significa que el hombre no siguiera teniendo la necesidad de creer en ellos. Así que, explorada la práctica totalidad de la superficie del globo, no quedaba más alternativa para los soñadores del siglo XIX que buscar el Paraíso en las entrañas mismas de la Tierra. Así nace, gracias a la imaginación y las falacias de un novelista de nombre Louis Jacolliot, que decía citar textos sánscritos secretos, el mito de Agartha, comúnmente ubicada bajo la cordillera del Himalaya: un reino formado por una intrincada red de prósperas ciudades subterráneas regido por el Rey del Mundo, otro monarca sabio y justo que hizo posible un mundo feliz bajo el suelo. Sencillamente, el país perfecto ya no era creíble sobre la faz de la Tierra.

En una escala más modesta, en un horizonte de ciudades perdidas, extraordinariamente ricas e inexpugnables, el siglo XVI fue la edad dorada de los mitos de las urbes del oro.

Ciudades prodigiosas

Cuando los españoles llegaron a América, predominaba aún una lectura literal de los textos de la Biblia, y lo que Colón y los buscadores de fortuna que le siguieron anhelaban en el Nuevo Mundo era la materialización de lo que Umberto Eco denominó un “Edén laico”. El mito del Paraíso terrenal, con su opulencia inagotable y el privilegio de la vida eterna, viajó a América, donde se fundió con el relato de los aterrorizados indígenas, dispuestos a fabricar los mitos que los invasores querían escuchar. Así, alimentaron su sed de oro con el rumor, cada vez más distorsionado, de grandiosas ciudades ubicadas en el corazón de la selva en las que el oro era un bien tan corriente como el agua.

El éxito de las expediciones de Cortés y Pizarro no hizo sino engordar el asunto. Por un lado, estaban los que buscaban en la jungla pruebas de la vigencia de los mitos bíblicos, como Ponce de León, que navegó por las costas de América desde 1512 en busca de la Fuente de la Eterna Juventud, y por otro, los obsesos del oro, que desde la tercera década del siglo XVI –con Jiménez de Quesada, Lope de Aguirre y Orellana a la cabeza– se afanaron en la búsqueda de la legendaria El Dorado, ciudad esculpida en oro y presuntamente ubicada en la jungla de Nueva Granada (la actual Colombia). Se trataba de una deformación construida alrededor de los relatos de los indios muiscas y los mitos precolombinos.

Otros mitos urbanos

La fiebre del oro acabó esculpiendo ciudades doradas en la imaginación de los conquistadores y pronto surgieron multitud de variantes, como Paititi, ciudad inca en la que, según la leyenda, los indígenas ocultaron el oro de Cuzco para evitar que cayera en mano de los españoles; la Ciudad de los Césares, presuntamente fundada por los supervivientes de la fallida expedición de Diego de Almagro; Z, cuya localización costó la vida al explorador británico Percy Fawcett ya en el siglo XX, con cuyo hallazgo pretendía demostrar la existencia de una civilización perdida, extraordinariamente avanzada, en el corazón de la Amazonia, etc.

En el otro extremo del mundo, en el lejano Oriente, cuajaron otros mitos urbanos alrededor de ciudades dotadas de grandiosas riquezas y sociedades enormemente avanzadas. Es el caso de Xanadú, la histórica Shangdu, capital de verano del Imperio mongol visitada por Marco Polo a finales del siglo XIII y que, gracias fundamentalmente a un célebre poema de Samuel Taylor Coleridge, cuajó en el imaginario colectivo como metáfora de ciudad opulenta y exuberante, engordada por leyendas que trascendían holgadamente el relato histórico.

La literatura, vehículo por excelencia de configuración de mitos paradisíacos en el mundo moderno, también hizo su contribución imaginando ciudades prodigiosas. La más célebre, la Shangri-La inventada por el escritor James Hilton en su novela de 1933 Horizontes perdidos, una irresistible utopía tibetana ubicada en las montañas Kunlun que ha acabado por convertirse en sinónimo contemporáneo de cualquier paraíso que el hombre haya sido capaz de forjar a través de su imaginación.