En julio de 1936, cuando se produjo la sublevación militar en España, el Reich alemán que debía durar mil años solo tenía tres. En el mes de marzo, Adolf Hitler, su líder supremo e indiscutible tras ganar un referéndum con el 98,8% de los votos, había hecho una declaración inquietante: “Sigo la senda que me dicta la Providencia con la seguridad de un sonámbulo”. Era una manera de decir que el Canciller metamorfoseado en Führer se sentía capaz de cualquier cosa porque lo respaldaban valores supremos ante los que cualquier juicio debía suspenderse.

Se estaba convirtiendo en un superhombre nietzscheano, más allá de toda moralidad, del bien y del mal. Y como sentía que su obligación más sagrada era purificar la sangre alemana, el 16 de julio de 1936 puso en funcionamiento el primer campo de concentración, destinado a quitar de en medio a los gitanos del entorno de Berlín. La excusa era la seguridad de los Juegos Olímpicos que habían de inaugurarse el 1º de agosto en la capital y estaban destinados a ser el gran altavoz internacional de la nueva Alemania.

Faltaba algo más de una semana para la ceremonia, pero la organización de los Juegos estaba garantizada y el Führer se trasladó a Bayreuth en medio de gran pompa para asistir al festival wagneriano anual, que suponía un acontecimiento de exaltación nacionalista. En aquellas fechas, el apoyo de los grandes industriales y financieros, la adhesión ciega de las fuerzas armadas, la manipulación propagandística del doctor Goebbels y la neutralización o eliminación selectiva de los críticos con el régimen (como Carl von Ossietzky) habían convertido a Hitler en el faraón, el dios vivo de Alemania.

Terror en las calles españolas

Apenas inaugurado el Festival de Bayretuh, el 19 de julio, se conocieron las primeras noticias confusas acerca del alzamiento del ejército español, y el día 24 llegó a manos del Führer el memorándum diplomático de la embajada alemana en Madrid. Pintaba un panorama desolador: las masas obreras, armadas por el gobierno y dirigidas por elementos comunistas y anarquistas, sembraban el terror en las calles de las grandes ciudades. Unos 30 ciudadanos alemanes habían sido detenidos solo en Madrid.

Inmediatamente, se enviaron a España dos acorazados por lo que pudiera pasar, y al día siguiente, 25 de julio, tras la abrumadora puesta en escena del Sigfrido wagneriano, el Führer se entrevistó con un modesto capitán de aviación español llamado Francisco Arranz, que era portador de una carta personal del general Franco dirigida a Hitler.

La posición de los sublevados era muy azarosa. Los cálculos del director del golpe militar –el general Emilio Mola– habían fallado en buena parte. El levantamiento fracasó en las grandes ciudades (Barcelona, Madrid y Valencia), aunque triunfó en amplias extensiones territoriales, sobre todo en las menos pobladas. El 23 de julio, Mola aceptó la derrota en Madrid y se concentró en asegurar los puertos de la sierra.

Los sediciosos contaban con el ejército de África –el más fogueado y efectivo– como baza ganadora, pero el gobierno tenía la aviación, la mayor parte de la marina, las masas obreras, la industria del norte, el aparato diplomático y el oro del Banco de España. Era evidente que, sin ayuda exterior, los sublevados estaban condenados al fracaso.

Los sublevados buscan ayuda

Para empezar, Franco se enfrentaba a un obstáculo decisivo y acuciante: el traslado a la Península de las tropas de Regulares (Fuerzas Regulares Indígenas) y de la Legión Extranjera que habían de apoyar a Valera y Queipo de Llano para dominar Andalucía. Las unidades se concentraron en Ceuta, pero la vía marítima estaba descartada para el salto porque las dotaciones de la marina gubernamental se habían amotinado masivamente al comprender que sus oficiales estaban con los sublevados.

En consecuencia, tomaron el control de los barcos, respaldados desde Madrid. Las grandes unidades de la marina fondeadas en Galicia recibieron la orden de dirigirse inmediatamente al Estrecho, así como los destructores y submarinos de Cartagena. El bloqueo naval era efectivo. La única posibilidad de pasar tropas y armamento era el transporte aéreo.

En esas angustiosas condiciones, el 23 de julio Franco redactó una carta personal dirigida al Führer. En ella exponía la situación militar, daba cuenta de sus propósitos y solicitaba ayuda inmediata, concretada en diez aparatos Ju- 52 de transporte y seis cazas Heinkel-51, así como material antiaéreo y ametralladoras. La misiva fue entregada a un capitán aviador llamado Francisco Arranz Monasterio, que hablaba alemán y que desempeñó el papel de correo.

A bordo de un avión de pasajeros de Lufthansa, Arranz, acompañado del jefe local nazi en Marruecos, Adolf Langenheim, y del empresario Johannes Bernhardt, voló aquella misma tarde a Sevilla y de allí a Valencia y Marsella, donde repostó combustible, para aterrizar en Gatow (Berlín) el día 24.

Más difícil de explicar es el hecho de que fueran recibidos por Hitler en Bayreuth al día siguiente de su llegada a Berlín. Al parecer, Langenheim habló con su superior jerárquico, Friedrich Burbach, y este con el suyo, Ernst Bohle, quien fijó para la mañana del 25 una reunión de los acompañantes alemanes de Arranz, Langenheim y Bernhardt, con el tercer hombre de la jerarquía nazi tras Hitler y Göring: Rudolf Hess, el mismo que se ahorcaría en su celda de Spandau a los 93 años, después de pasar 46 de ellos en prisión.

Fue Hess quien informó a Hitler de la llegada del emisario de Franco, quien le convenció de la urgencia de la situación y quien consiguió la audiencia del Führer para aquella misma tarde. También debió de contribuir el consejo del almirante Canaris, jefe de los Servicios Secretos nazis, quien no solo conocía España y hablaba español, sino que había tratado personalmente a Franco y a Sanjurjo.

Tras la entrevista con Arranz y sus compañeros de viaje, Hitler entendió la urgencia de la situación. Convocó inmediatamente al ministro de Guerra, Blomberg, y al jefe de la Luftwaffe, su amigo y consejero Hermann Göring, que estaban presentes en el Festival. Blomberg se opuso con buenas razones a la intervención del ejército regular alemán en España, pero el orondo Göring vio en la demanda de Franco –quien, al fin y al cabo, solicitaba su aviación– una oportunidad única de probar la capacidad de sus aparatos y sus pilotos en combate, y se manifestó calurosamente a favor de la intervención.

Hitler hizo caso a los dos (aviones, sí; tropas, no), y acto seguido se comunicó a la misión franquista que Hitler no solo había accedido a la petición, sino que en lugar de diez Junkers les ofrecía veinte. Sin perder tiempo, los enviados volvieron a Berlín, y a las nueve de la mañana despegaron de Tempelhof exultantes de alegría para llevar la noticia a Franco.

Fuerzas alemanas en España

Los aviones nazis llegaron y, en una semana, los sublevados consiguieron transportar a un total de 1.500 regulares y legionarios. La capacidad de cada avión era de 18 pasajeros, pero llegaron a embarcar hasta 40 legionarios con sus armas e impedimenta. Algún periodista extranjero, al ver descender de aviones alemanes a tropas con turbante mezcladas con legionarios extranjeros rubios o pelirrojos, se preguntó por qué aquella gente se hacía llamar “los nacionales”.

La cifra de 1.500 combatientes parece pequeña, pero hay que considerar que a Varela le bastaron 400 regulares para cruzar Andalucía y dominar el territorio desde Cádiz a Granada. En todo caso, es indudable que sin aquella decisión de Hitler la suerte de la sublevación hubiera sido diferente. Por eso, en 1942, Hitler declaraba a sus allegados que Franco debería levantar un monumento al Ju-52.

La hipocresía del Reich se demostró el 24 de agosto: el mismo día en que Alemania declaraba públicamente aceptar el embargo de armas a España, Hitler daba la orden secreta de incrementar la ayuda a Franco creando un pequeño ejército de apoyo a sus actividades. Para las tareas de coordinación fue designado Walter Warlimont, que algunos años después, en Núremberg, sería juzgado por crímenes de guerra y condenado a cadena perpetua (aunque la condena se redujo a 18 años, de los que solo cumplió 12).

Aunque el apoyo nazi incluyó tanques, armas y especialistas, su actividad se centró en la aviación. La Legión Cóndor supuso una excelente ayuda para Franco a lo largo de toda la guerra. Pero, desde luego, no fue gratuita. Hitler resolvió que la única mercancía española que le interesaba eran sus materias primas, concretamente sus minerales. En junio de 1937, dijo ante una concentración nazi que la necesidad del mineral de hierro vasco por parte de la industria pesada alemana era “más importante que cualquier otra consideración sobre la paz europea”.

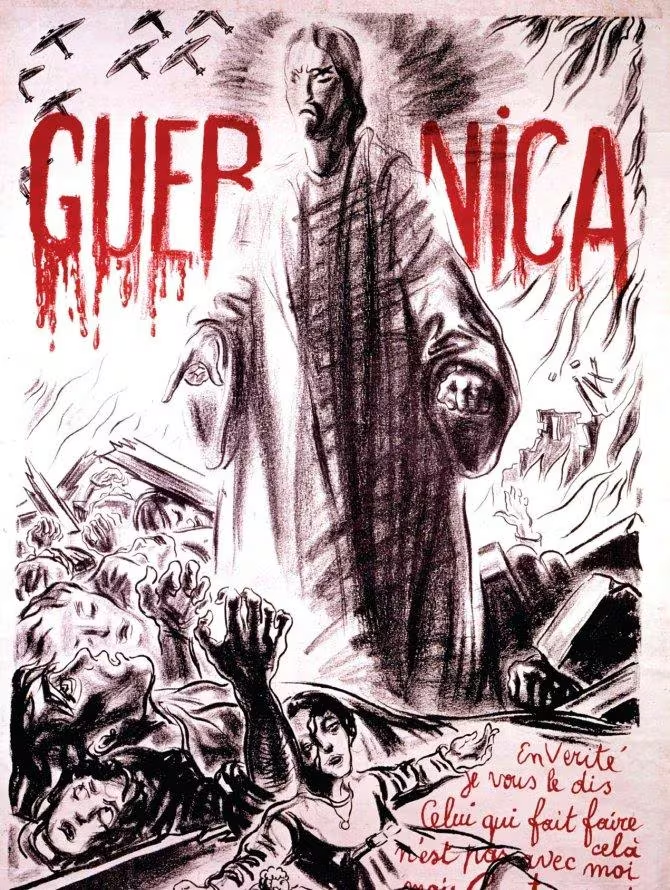

Parece probado que en la decisión de Franco de llevar la guerra al norte influyó en buena medida el consejo de los alemanes, uno de cuyos efectos fue el bombardeo de Guernica a finales de abril de 1937. El ataque contra la población indefensa, la Operación Rügen (“regañar”), duró más de tres horas. La concentración de fuego destruyó la ciudad por completo y dejó 1.700 muertos y 900 heridos, todos ellos civiles.

Aquella salvajada produjo la indignación del mundo civilizado, pero cuando Hermann Göring fue interrogado por los norteamericanos en 1945 y estos le recordaron Guernica, el mariscal respondió que sólo había sido un banco de pruebas para la Luftwaffe, y añadió que por entonces sus experimentos no podían realizarse en otro lugar.

El responsable directo del bombardeo fue Hugo Sperrle, un camarada de Göring al que sus enemigos llamaban “el cerdo con monóculo” y que durante la Segunda Guerra Mundial también planeó y dirigió la destrucción de Róterdam (1.000 muertos) y el bombardeo masivo de Coventry (550 muertos). Fue juzgado en Núremberg por crímenes de guerra y salió absuelto.

Una vez dominado el norte, los nazis empezaron a comprar minas en Vizcaya a través de Bernhardt. El propósito de la Operación Montaña era hacerse con la propiedad de 200 explotaciones mineras para abastecer las industrias nazis, pero sus actividades resultaron tan descaradas que Franco firmó un decreto anulando las adquisiciones de minas realizadas después del estallido del Movimiento, lo cual provocó la irritación de Berlín.

Sin embargo, los beneficios que se obtenían de las operaciones militares en cuanto a organización, fogueo de la tropa y pruebas de armamento resultaban tan satisfactorios que las operaciones continuaron e incluso se incrementaron.

En Brunete, se manifestó la inferioridad de los cazas y los tanques nazis frente a los soviéticos, de lo cual se extrajeron las oportunas consecuencias. También se descubrió en España la mágica utilidad del cañón antiáreo Flak 88 como arma antitanque, capaz de perforar blindajes de 17 centímetros a un kilómetro de distancia con excelente precisión. El “ocho-ocho” fue una de las armas más fiables y efectivas que utilizaron los nazis en la II Guerra Mundial.

Prueba de prototipos de bombardero

Otro experimento afortunado fue el que se realizó con el famoso bombardero en picado conocido como Stuka, testado en combate en los cielos de Teruel. Tres prototipos demostraron su gran eficacia en el bombardeo de precisión volando en picado. Göring reventaba de satisfacción. De España salieron perfeccionados los tres modelos que constituirían la base del éxito para la conquista de Europa: el bombardero Heinkel 111, el caza Messerschmitt 109b y el Stuka.

En cuanto a los hombres, la experiencia de combate les llevó a probar nuevas tácticas y procedimientos que se aprovecharían convenientemente en la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba. Casi todos los oficiales y pilotos que lucharon en España tuvieron un papel relevante en el gran conflicto; no solo jefes como Sperrle, Richtoffen o Warlimont, sino ases legendarios de la aviación como Adolf Galland, que sobrevivió a dos guerras apuntándose más de un centenar de derribos homologados.

Los mejores elementos, como Galland, fueron repatriados a Alemania para convertirse en instructores. También las experiencias de Wilhelm von Thoma, el general tanquista que declaró haber participado en unas 200 operaciones en España, produjeron las conclusiones suficientes como para servir de base a los nuevos tanques nazis Panzer y Tiger.

Tras participar en la campaña de Aragón y la batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938), la Legión Cóndor abandonó España el 22 de mayo de 1939, mes y medio después de la victoria franquista y tres meses antes de la invasión nazi de Polonia que supuso el estallido de la guerra en Europa. La despedida tuvo lugar en el aeródromo de León, con intercambio de condecoraciones, desfile y discursos, concluyendo con una gran fiesta en la ciudad.

La llegada a Alemania constituyó todo un espectáculo propagandístico, con desfile por la avenida berlinesa Unter den Linden y un gran discurso triunfal del Führer que terminó con unas frases dirigidas a Franco: “Solo tenemos un deseo, y es que el noble pueblo español logre iniciar con éxito una nueva era de resurgimiento bajo la jefatura genial de ese hombre”. De los 17.000 efectivos que combatieron en España solo habían muerto 330, apenas un 2%. El número de sus víctimas, en cambio, jamás llegó a establecerse.