Durante siglos, la imagen del gladiador romano ha estado envuelta en una mezcla de fascinación y violencia. Sus combates han sido retratados en películas, novelas y videojuegos como el culmen del espectáculo brutal de la Roma antigua. Pero muy pocas veces se profundiza en el origen real de estas luchas, que no nacieron en los grandes anfiteatros, sino en funerales privados donde la sangre era ofrecida como homenaje a los muertos. Un ritual sagrado que, con el paso del tiempo, acabó degenerando en un instrumento político de control social y en uno de los entretenimientos más populares del Imperio.

Un funeral y seis esclavos: así nació el espectáculo

El primer combate gladiatorio documentado en Roma no tuvo lugar en un coliseo ni fue organizado por el Estado. Fue en el año 264 a. C., cuando los hijos de Décimo Junio Bruto Pera decidieron rendir homenaje a su difunto padre con una ceremonia poco convencional. En lugar de limitarse a los ritos tradicionales, añadieron un componente violento: enfrentaron a tres parejas de esclavos en una lucha a muerte. El escenario no fue otro que el Foro Boario, el mercado de ganado de Roma. Aquel día, la sangre derramada en honor del difunto marcó el comienzo de una tradición que cambiaría para siempre la historia del entretenimiento.

Este tipo de ceremonia, conocida como munus, combinaba el deber religioso con una demostración de poder familiar. No era solo un homenaje al difunto; era también una declaración pública de riqueza, prestigio y autoridad. Durante generaciones, las familias patricias utilizaron los munera como escaparate social, una forma de mostrar que podían permitirse no solo banquetes, sino también la compra y el sacrificio de vidas humanas.

De rito sagrado a herramienta electoral

En su origen, los combates de gladiadores tenían un fuerte componente ritual. Estaban impregnados de simbolismo religioso y eran concebidos como una especie de sacrificio humano en honor a los muertos. Pero pronto, ese trasfondo espiritual comenzó a difuminarse. El número de gladiadores en cada evento fue creciendo. En el siglo III a. C., funerales como el de Marco Emilio Lépido ya incluían decenas de luchadores. A mediados del siglo II a. C., se organizaron combates con más de un centenar de gladiadores durante varios días.

La élite romana descubrió que estos espectáculos eran mucho más que simples rituales: se convirtieron en un recurso político. En un sistema donde los cargos públicos dependían del apoyo popular, organizar combates multitudinarios era una manera eficaz de ganarse el favor de la plebe. Al igual que se repartía grano o vino, se ofrecía sangre y emoción. En este contexto, el munus dejó de estar vinculado a la muerte de un familiar y se convirtió en un pretexto para atraer multitudes y escalar posiciones en la compleja jerarquía republicana.

El ejemplo más claro fue el de Julio César. En el año 65 a. C., para honrar a su padre fallecido —veinte años antes—, organizó un munus colosal con más de 300 pares de gladiadores ataviados con armaduras decoradas en plata. Una demostración tan desproporcionada que el Senado se vio obligado a limitar el número de luchadores permitidos en la ciudad, temiendo posibles disturbios o insurrecciones como la reciente rebelión de Espartaco.

La violencia institucionalizada

Con el tiempo, y especialmente tras el fin de la República, los munera pasaron a estar controlados directamente por los emperadores. Ya no eran una manifestación de poder familiar, sino un reflejo del poder imperial. Los combates dejaron de celebrarse en mercados o foros, y comenzaron a organizarse en espacios creados expresamente para ello. El más famoso, el Coliseo, fue inaugurado en el año 80 d. C. con cien días consecutivos de espectáculos. Su arquitectura, con rampas, trampillas y jaulas subterráneas, estaba diseñada para impactar y mantener al público en un estado constante de asombro.

A diferencia de la visión popular transmitida por el cine, la mayoría de los combates no eran necesariamente hasta la muerte. Los gladiadores eran inversiones valiosas para sus dueños. Muchos sobrevivían múltiples combates, eran entrenados intensamente y atendidos por médicos especializados. Sin embargo, cuando se exigía una ejecución pública, el ritual volvía a cobrar fuerza: el derrotado debía arrodillarse o tumbarse, y recibir el golpe final ante la mirada del pueblo y del emperador, convertido ya en árbitro supremo del destino.

Con el ascenso del cristianismo y los cambios en la sensibilidad social, los munera comenzaron a ser cuestionados. Aunque la tradición se mantuvo durante siglos, fue perdiendo su aura religiosa original para convertirse en un símbolo de decadencia. El teólogo Tertuliano, uno de los primeros en criticar abiertamente estos espectáculos, lamentaba que lo que nació como un tributo a los muertos se hubiera transformado en una celebración para los vivos. Y es que, en tiempos de emperadores como Nerón o Cómodo, los gladiadores no eran ya un instrumento ritual, sino parte de una maquinaria de propaganda. Un modo de desviar la atención del pueblo con pan y circo, mantener su fidelidad y reafirmar el orden social a través del miedo y la sangre.

El combate se convirtió en un espejo deformado de los valores romanos: coraje, disciplina, victoria. En la arena, el Estado mostraba cómo trataba a quienes desafiaban su poder: esclavos, criminales, enemigos capturados. Su ejecución pública reafirmaba el control del imperio sobre la vida y la muerte, sobre el ciudadano y el extranjero, sobre el bárbaro y el traidor. No se trataba solo de entretener: se trataba de educar por el terror, de demostrar que Roma no perdonaba.

La paradoja del gladiador

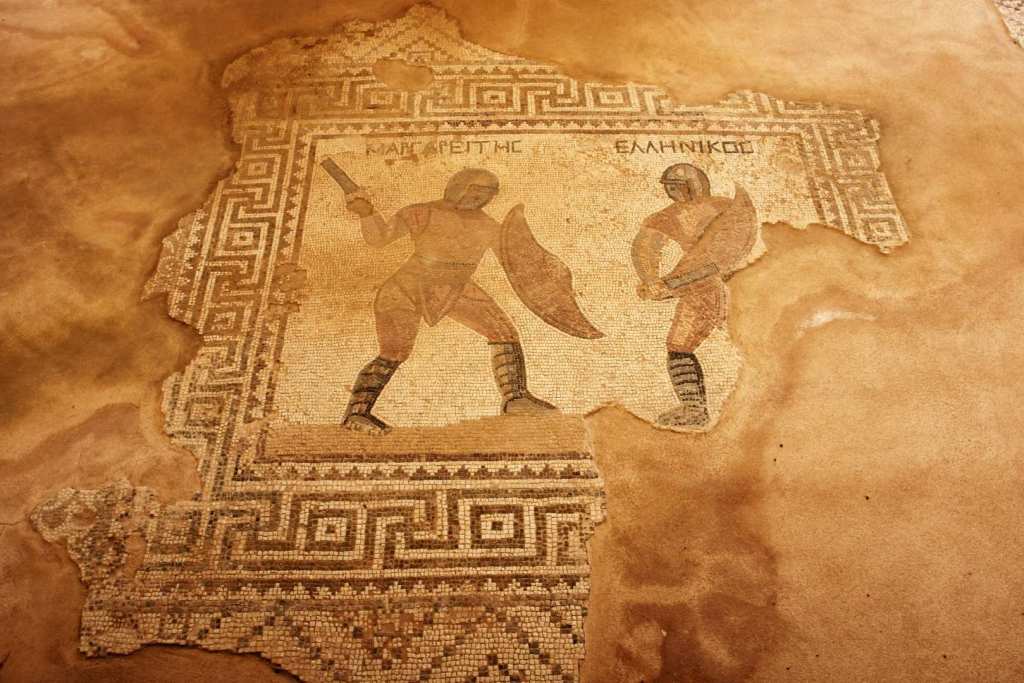

Y, sin embargo, los gladiadores fueron también objeto de admiración. Aunque despreciados legalmente como infames, su popularidad era comparable a la de las estrellas del deporte moderno. Sus nombres aparecían en grafitis, sus retratos en mosaicos y lámparas. Algunos incluso tenían clubes de seguidores. Era una contradicción brutal: eran esclavos sin derechos, pero héroes aclamados; eran carne de espectáculo, pero ídolos del pueblo.

La historia de los gladiadores es, en realidad, la historia de cómo un ritual íntimo y sagrado fue absorbido por la maquinaria del poder. De cómo un sacrificio personal se convirtió en un evento de masas. Y de cómo la violencia, bien organizada, puede ser convertida en espectáculo.

Aquel primer combate en el funeral de Bruto Pera, con apenas seis esclavos anónimos y una audiencia limitada, fue solo el inicio. Roma encontró en la sangre una forma de reforzar su jerarquía, de mostrar su dominio y de satisfacer la sed del pueblo. Y aunque los munera desaparecieron oficialmente en el siglo V d. C., su legado sigue vivo: en cada arena, estadio o pantalla donde el sufrimiento es convertido en entretenimiento.

Conociendo más sobre Gladiadores, coordinado por Manuel P. Villatoro

Hay pocos temas que despierten tanta fascinación popular como los gladiadores romanos. Entre las sombras del Coliseo, envueltos en sudor, sangre y arena, estos combatientes han sido retratados durante siglos como héroes trágicos o esclavos sin alma, según el relato que mejor sirviera a cada época. Pero ¿quiénes fueron realmente? ¿Qué verdades se esconden tras las imágenes de hombres musculosos enfrentándose a muerte por diversión? En Gladiadores, recientemente publicado por la editorial Pinolia, el periodista especializado en Historia, Manuel P. Villatoro —en calidad de coordinador— logra reunir una obra coral que desmonta los clichés del cine y devuelve a estos personajes su dimensión histórica, cultural y humana.

El libro no es una simple recopilación de datos ni una biografía colectiva de luchadores. Es una travesía a lo largo de más de ochocientos años de historia en los que el ritual funerario privado acabó transformado en una maquinaria de entretenimiento imperial y propaganda política. Villatoro, con una prosa directa y un olfato periodístico admirable, consigue mantener el equilibrio perfecto entre divulgación rigurosa y narración apasionante, apoyándose en las contribuciones de expertos que abordan el fenómeno gladiatorio desde múltiples ángulos: arqueológico, social, militar y simbólico.

Uno de los grandes logros del libro es despojar al gladiador de la máscara hollywoodiense y presentarlo tal y como fue: un actor clave en la compleja escenografía del poder romano. Aquí no solo hay espadas y escudos, sino también contratos, marketing político, rivalidades locales y decisiones imperiales. El lector descubrirá que los combates en la arena no eran siempre a muerte, que los luchadores eran entrenados como atletas profesionales, y que muchos eran propiedad valiosa de sus dueños, quienes evitaban ponerlos en riesgo innecesariamente.

El volumen también dedica espacio a las figuras más olvidadas del mundo gladiatorio: las mujeres. Las gladiatrices, aunque escasas, existieron y combatieron. Su presencia, lejos de ser anecdótica, representa un desafío directo a las estructuras sociales romanas, y su historia, contada con especial sensibilidad en el libro, es uno de sus puntos más impactantes.

Otro de los aspectos que más enriquecen la obra es su atención al entorno cultural y simbólico del gladiador. Villatoro y sus colaboradores nos muestran cómo estos combatientes eran auténticas celebridades, protagonistas de grafitis, mosaicos, objetos cotidianos e incluso amuletos mágicos. En un mundo profundamente estratificado y violento, el gladiador se convirtió en una figura ambigua: infame por su oficio, pero admirado por su coraje. Una paradoja social que el libro explora con inteligencia y sin maniqueísmos.

A nivel visual y narrativo, el libro logra atrapar al lector con referencias a las fuentes clásicas, y un uso muy eficaz del contexto arqueológico más reciente, como los hallazgos en la necrópolis de Éfeso. Todo está medido para mantener el interés sin caer en el exceso académico ni en la simplificación divulgativa. Se nota que hay una mano editorial experimentada detrás: la obra está pensada para un público general curioso por la historia, pero también exigente con los contenidos.

En definitiva, Gladiadores es mucho más que un libro sobre luchas en la arena: es un retrato de Roma desde sus entrañas, desde esa mezcla tan romana de espectáculo, disciplina y muerte ritualizada. Villatoro nos recuerda que estos hombres (y mujeres) no fueron meros instrumentos de diversión, sino piezas clave en un sistema que convertía la sangre en legitimidad, la muerte en ceremonia, y la violencia en identidad colectiva.

Una lectura imprescindible para todo aquel que quiera mirar más allá del casco brillante y el rugido del público, y adentrarse en lo que realmente significaba ser un gladiador en la Roma antigua.