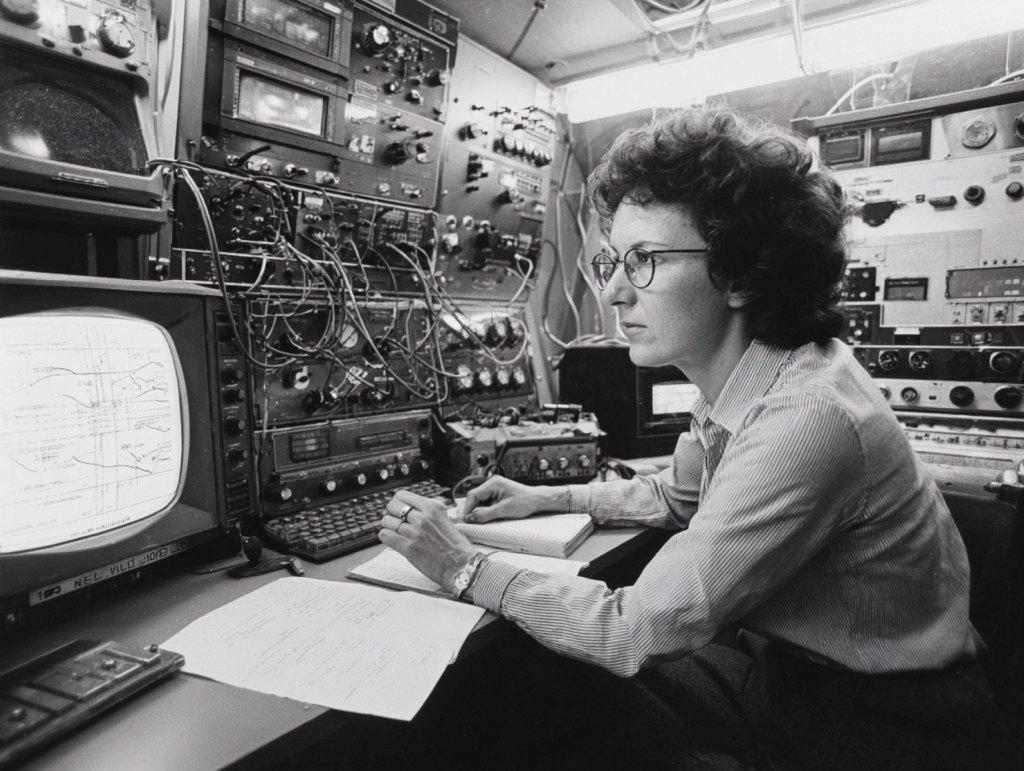

El avance científico y tecnológico ha sido una empresa que, a lo largo de la historia, se ha construido desde lo colectivo. Sin embargo, en ese proceso, ni se han escuchado todas las voces ni se ha reconocido la labor de todas las mentes brillantes que participaron en él. A lo largo de los siglos, las mujeres se han excluido sistemáticamente de la ciencia, no por falta de talento, sino por los múltiples sesgos que han limitado sus oportunidades de acceso y permanencia en el mundo académico. Hoy, cuando el mundo se enfrenta a retos globales como el cambio climático, las pandemias y la crisis alimentaria, la exclusión de las mujeres científicas, además de injusta, también resulta perjudicial para el conjunto de la humanidad. Un reciente ensayo en inglés, titulado Not Just for the Boys y publicado por la física Athene Donald, explora los motivos de esta realidad.

La exclusión de las mujeres del conocimiento científico: una constante en la historia

Desde sus orígenes, la ciencia institucionalizada ha sido un espacio masculino. Aunque figuras como Marie Curie se han hecho célebres por méritos propios en las ciencias, estos casos suelen ser la excepción y no la norma. Las mujeres, incluso cuando lograban recibir formación científica, se veían marginadas de forma sistemática de laboratorios, sociedades científicas y espacios de decisión. Como apunta Athene Donald en su ensayo, esta exclusión no se basaba en la capacidad de las estudiosas, sino en construcciones sociales de género que asignaban a las mujeres un rol secundario.

El relato de Christiane Nüsslein-Volhard, quien recibió el premio Nobel de Medicina en 1995, ilustra con crudeza esta marginación. Tras anunciar a su instituto que había ganado el Nobel, el director le pidió que fuese ella misma quien organizase el brindis con champán para celebrar el hito, argumentando que él no tenía tiempo de ocuparse de esas minucias. Por cuanto pueda parecer anecdótico, este tipo de comportamientos no solo menosprecian el mérito científico, sino que refuerzan el estereotipo de que las mujeres deben encargarse de las tareas “domésticas”, incluso en el ámbito académico.

Barreras desde los primeros años de formación

El sesgo, sin embargo, no comienza en la universidad, sino mucho antes. Según Athene Donald, cuando se les pide a niños y niñas que dibujen a un científico, la mayoría de ellos representan a esta figura como un hombre blanco con bata de laboratorio. Estas representaciones tempranas, reforzadas por la ausencia de modelos femeninos en los libros de texto o en los medios, consolidan la idea de que la ciencia no es para las mujeres.

Además, los estereotipos también se refuerzan dentro de las aulas. Un estudio citado en el libro señala que cuando el profesorado asume que las niñas son peores en matemáticas, el rendimiento de esas niñas suele decrecer, lo que, a su vez, restringe sus opciones académicas y profesionales. Así, los prejuicios del entorno educativo funcionan como una profecía autocumplida que desvían a niñas con talento hacia áreas tradicionalmente consideradas “más femeninas”.

El sesgo implícito y sus consecuencias

Uno de los fenómenos más insidiosos al que se enfrentan las científicas es el sesgo implícito. Un ejemplo paradigmático lo ofrece el neurobiólogo Ben Barres, quien, antes de su transición de género, ya había firmado trabajos científicos bajo el nombre de Barbara. Tras dar una charla científica como Ben Barres, un colega comentó: “Ben Barres ha impartido un excelente seminario, pero no sorprende, porque su trabajo es mucho mejor que el de su hermana”. Se trataba de la misma persona, haciendo el mismo trabajo, pero bastó el cambio de género para que se alterase la percepción por parte de su entorno laboral.

Este tipo de sesgo también se manifiesta en el ámbito editorial. Según sostiene Athene Donald, los artículos científicos firmados o liderados por autoras tienden a recibir menos citas y evaluaciones más negativas que aquellos firmados por hombres, incluso en situaciones de calidad pareja. En plataformas como PubPeer, donde pueden reseñarse y comentarse investigaciones, los artículos de autoría femenina reciben, en ocasiones, comentarios abiertamente sexistas como “la autora debería estar en la cocina, no escribiendo artículos”.

Obstáculos invisibles y doble estándar

A medida que las mujeres progresan en sus carreras científicas, los obstáculos se tornan más sutiles, aunque resultan igualmente dañinos. Uno de ellos es el doble estándar que bascula entre la competencia y simpatía. Como indica la autora de Not Just for the Boys, esta tensión se asemeja a la que tuvo que hacer frente Hillary Clinton en sus campañas presidenciales: una mujer competente suele percibirse como menos agradable, un juicio que rara vez se aplica a los hombres.

Además, las mujeres también suelen asumir una carga adicional de “trabajo invisible” en las instituciones en las que trabajan, como la organización de eventos, las mentorías no reconocidas o la representación en comités de diversidad. Este fenómeno refuerza la idea de que las mujeres deben encargarse de aquellas actividades ligadas a la organización y los cuidados incluso dentro de los entornos académicos.

La importancia de una ciencia diversa

El impacto del sesgo de género no solo tiene consecuencias en lo individual. Como advierte la biológa mexicana Esther Orozco, laureada por L’Oréal-UNESCO en 2006, cada vez que una mujer con talento abandona la ciencia, la humanidad pierde buena parte de su talento, intuición y sensibilidad. Cerrarle el camino a las mujeres científicas implica una pérdida colectiva en los terrenos de la innovación, la creatividad y la diversidad.

Varios estudios han demostrado que los equipos ricos en diversidad humana producen soluciones más innovadoras y eficaces. Por ello, no basta con aumentar el número de científicas: es necesario transformar la cultura institucional para que su participación sea plena y reconocida. La diversidad, en términos de género, etnicidad o contexto socioeconómico, supone un requisito imprescindible para enfrentarse a los desafíos científicos del siglo XXI.

Avances lentos, pero significativos

A pesar de estos obstáculos, en los últimos años se han producido avances. La concienciación sobre el sesgo de género ha crecido, y conceptos como “sesgo implícito” u “hombres aliados” ya forman ya parte del discurso institucional en universidades y centros de investigación. Aunque la presencia de mujeres en cargos directivos siga siendo baja, se han abierto más caminos que hace solo unas décadas.

Iniciativas como las becas L’Oréal-UNESCO, los cambios en las políticas editoriales y las campañas de visibilización en Wikipedia están contribuyendo a transformar el panorama. En la lucha por la igualdad de género en la ciencia, además, cada vez hay más hombres que asumen un papel activo como aliados. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

Referencias

- Donald, Athene. 2023. Not Just for the Boys: Why We Need More Women in Science. Oxford University Press.