En 1912, el hundimiento del Titanic, el naufragio más famoso de todos los tiempos, eclipsó otros siniestros marítimos de la época. Exactamente cuatro meses después del trágico episodio, un inusual fenómeno meteorológico -la galerna- azotó la cornisa cantábrica provocando una herida profunda que aún no ha sanado en los pueblos costeros.

A pesar de la magnitud de los hechos, el paso del tiempo ha sepultado gran parte del relato de los acontecimientos, pero los pocos datos confusos que han llegado a nuestros días se han transmitido de generación en generación.

La galerna de la noche de Santa Clara

Hace 113 años, nadie podía imaginar la desolación que se iba a producir la fatídica noche del lunes 12 de agosto a escasas cincuenta millas al norte del Cabo Matxitxako y a unas 40 millas de Ondarroa, en Bizkaia.

Según Juan Antonio Apraiz, alias Koiote, capitán de la Marina Mercante, investigador y divulgador autodidacta de temas marítimos, una galerna cogió de improviso a las lanchas boniteras que estaban faenando mientras se disponían a llevar a puerto las capturas de atún del día. «Los integrantes de cada txalupa, unas nueve personas, se desplazaban a vela y remos, y sus embarcaciones tenían entre 13 y 15 metros de eslora. Eran auténticas cáscaras de nuez que navegaban sin motor a merced de las olas», rememora. Se movían provistos de una brújula y un compás portátil.

En cada trainera viajaban marinos que tenían vínculos familiares entre sí, y habitualmente los acompañaban expósitos, muchachos que habían sido abandonados y adoptados por los pescadores cuando eran niños. «Se ha dicho que estos mozos ganaban menos, pero no eran grumetes de segunda: cobraban el mismo sueldo que el resto», precisa Apraiz haciendo un inciso.

Aingeru Astui, director del Museo del Pescador de Bermeo, apunta que aquel año la campaña de bonito estaba siendo muy escasa. Sin embargo, durante los primeros días de aquella semana los marineros habían obtenido una pesca lo suficientemente abundante. Por ese motivo, aquel día los hombres quisieron apurar el tiempo y exprimir al máximo los últimos rayos de sol. Cuanto más trabajaban, más dinero ahorraban de cara al invierno.

El 16 de agosto era festivo en Bermeo (Día de San Roque) y los pescadores tenían la obligación de estar en tierra firme. Lo mismo sucedía en la localidad de Ondarroa, inmersa en sus tradicionales fiestas de Andra Mari. «En el marco de las fiestas patronales, ese fin de semana estaban previstas 30 bodas», apunta Apraiz. Morirían todos los novios, y sus prometidas nunca recuperarían los cadáveres.

El día se hizo noche

Dicen las crónicas del suceso que «durante el día llamaba la atención el Cantábrico por su inusitada y absoluta tranquilidad: más bien que mar parecían las aguas de un reducido lago». Los arrantzales (pescadores, en euskera) carecían de aparatos para hacer predicciones y seguimientos de las condiciones meteorológicas.

Se ha extendido el mito de que, desde el observatorio meteorológico de Igeldo, en San Sebastián, el padre Miguel Orcolaga creyó advertir las señales de la tempestad. Salvo él, nadie intuía la dura noche que se iba a vivir en la mar. Se rumorea que alertó a través de un mensaje a los hombres acerca del peligro inminente que se avecinaba. De ser cierto lo que dicen, tendría apenas cuatro horas de margen para corregir el rumbo de los txos o mutiltxos (en euskera, el apelativo cariñoso de la expresión popular de “muchacho”).

Hay quien dice, por lo tanto, que su intervención consiguió que los pescadores de Gipuzkoa y de Iparralde (el País Vasco francés) no se hiciesen a la mar. Con los de Bizkaia, en cambio, no sucedería lo mismo.

El destino final de los vizcaínos se podría haber evitado, no obstante, ya que los marineros franceses con los que se encontraron en alta mar les mostraron sus barómetros, informándoles de la bajada de presión atmosférica y la llegada del mal tiempo. Lamentablemente, los primeros no pudieron descifrar las indicaciones al no entender lo que les decían por las limitaciones del idioma.

Había hecho calor durante toda la jornada, pero al anochecer el cielo se oscureció tornándose negro. José Luis Arteche García, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria, es de la firme opinión de que se trató de una galerna frontal. Otros expertos consideran que la situación la empeoró una ciclogénesis explosiva. Sea como fuere, «la dirección del viento cambió bruscamente y soplaron fuertes rachas que anunciaron que lo peor estaba aún por llegar», describe Arteche García.

La situación empeoró, en efecto, con la llegada de un frente frío desde el norte, como se asegura en el interesante documental Galerna, la tormenta desconocida (2012, Jabi Elortegi), realizado con motivo del centenario de la tragedia. En el mismo documento audiovisual, el meteorólogo Joseba Egaña explica que en ese momento la mar se convierte en una especie de infierno: «La mar pasa de estar en calma a estar muy arbolada».

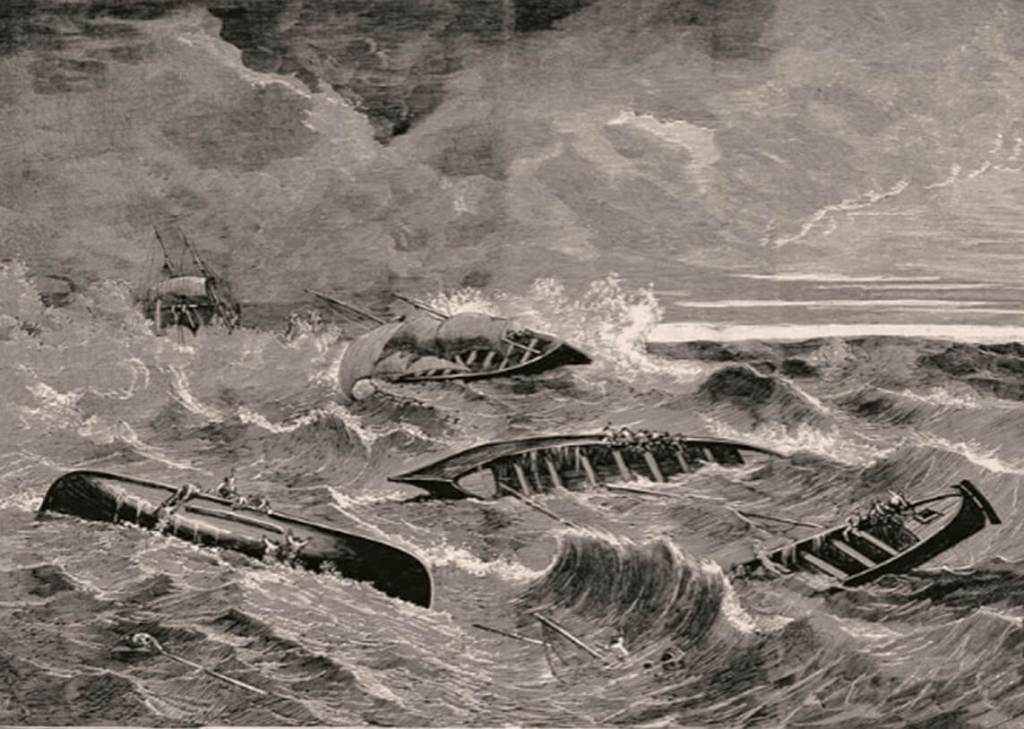

La temperatura bajó de golpe, alrededor de diez grados en menos de 20 minutos. La humedad se incrementó y comenzó a llover de forma huracanada. Debido al violento temporal, se formaron olas de hasta diez metros de altura y, ante la superioridad de la fuerza de la naturaleza, los hombres comprendieron que nunca volverían con vida a sus casas.

El océano enfurecido puso al límite la resistencia humana en una batalla desigual por la supervivencia. «Poco podían hacer llegado ese punto, tan solo rezar, hacer promesas y plegarias a todos los santos y a la Virgen y pensar en sus familiares», sentencia Juan Antonio Apraiz, con la seguridad del que ha sido capitán y conoce la mar. No era suficiente la fortaleza y la determinación por sobrevivir.

La galerna se hizo feroz e indomable y, bamboleo a bamboleo, las aguas encrespadas trataron a las embarcaciones que iban de un sitio para otro como si fuesen barquitos de papel. Muchas zozobraron. Los marineros acabaron en el agua, a oscuras, exhaustos, desorientados y sin saber por dónde les golpeaban las olas ni hacia dónde les desplazaban.

El único superviviente

Mariasun Eskurza, su hermana Aurora y Joseba Salinas, el hijo de esta, contemplan en silencio el rompeolas de Lekeitio (Bizkaia). Tienen como costumbre lanzar una rosa al mar cada 12 de agosto para homenajear a los que acabaron en el fondo del Cantábrico aquel día fatídico. Son los descendientes del único marino que sobrevivió a esa galerna feroz de dimensiones no previstas, «el abuelo Juan Daniel Eskurza Marqués», patrón de la lancha San Nicolás. No llegaron a conocerlo, pero el relato de la epopeya todavía les sigue estremeciendo.

Joseba Salinas Eskurza, alias Penjamo, el biznieto de Juan Daniel, continúa con el oficio del tatarabuelo. Ha hecho suyo el valor del superviviente. «En los pueblos costeros, ha sido una práctica habitual dedicarse a lo mismo que se dedicaban los antepasados», manifiesta con orgullo. «Hay que hacer de tripas corazón», destaca. «Si no salimos a pescar por miedo a galernas o a otros siniestros marítimos, no habría pescado que comer».

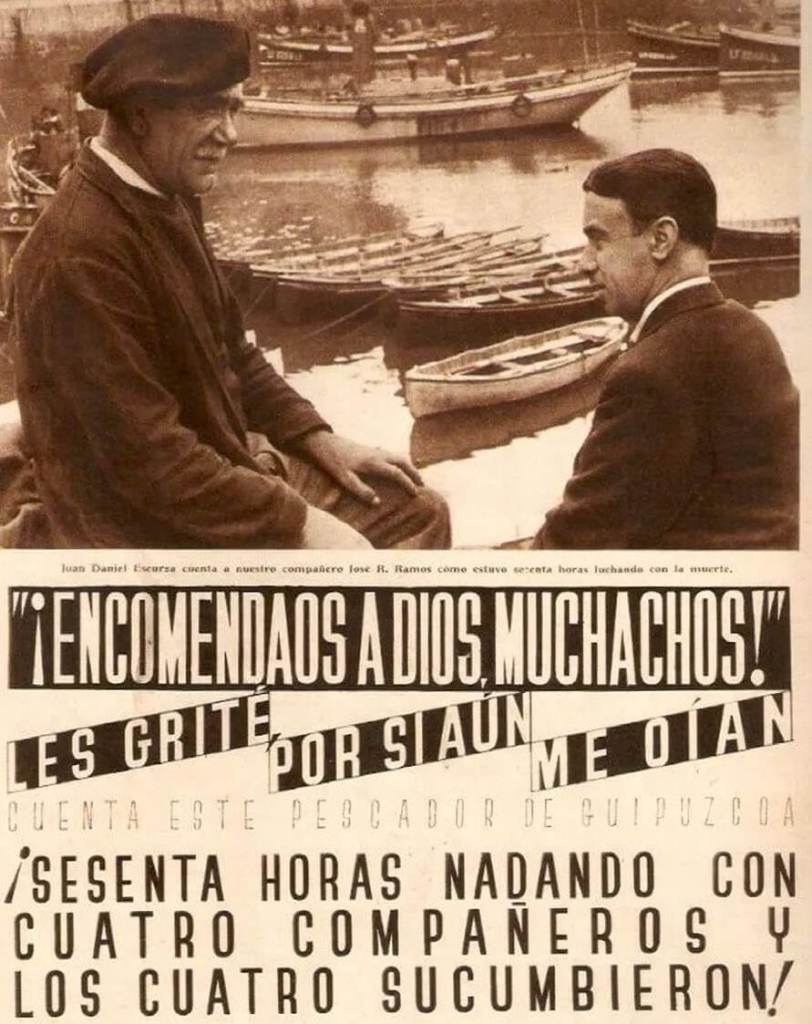

Joseba escuchó por vez primera la historia del aitxitxa (abuelito, en euskera) a los nueve años de edad. Se la contó su madre y, desde entonces, la han revivido muchas veces. «Me hablaron de un hombre humilde y de carácter optimista que aguantó tres largos días en la mar hasta que fue rescatado», resume.

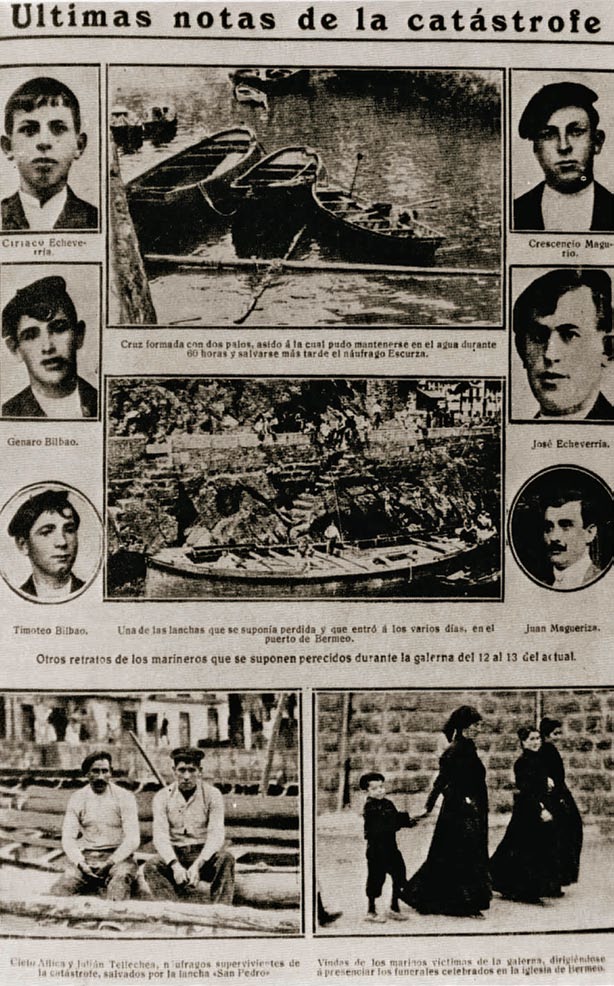

«La noche se le hizo tan larga que parecía durar 30 años», detalla Aurora, de 84 años. «Las olas eran como casas de grandes», añade. Se le humedecen los ojos al narrar casi en primera persona el trágico episodio. «El abuelo se mantuvo a flote apoyándose en dos mástiles que había rescatado del naufragio y que ató con un cabo formando una cruz». La trainera de madera quedó descuartizada.

«Intentó que sus compañeros se agarrasen a aquel flotador improvisado, pero, poco a poco, fue perdiendo a sus hombres», lamenta la anciana. El cansancio hizo mella en los pescadores –entre los que se encontraba su primo Fidel Goikoetxea– y, despidiéndose de Juan Daniel entre delirios, los engulló el mar.

Mariasun cree que la fe, la esperanza y el valor de su bisabuelo fueron determinantes para salvar su vida. «Motivada por la desesperación, la gente hace las cosas más insospechadas del mundo para sobrevivir», argumenta. El indómito náufrago subsistió bebiendo sangre de las gaviotas, a las que mordía cuando se posaban sobre su cabeza para atacarlo.

Trascurridas ya 72 horas a la deriva en alta mar, Juan Daniel cerró los ojos y se encomendó a la Antiguako Ama (La Virgen de la Antigua), de la que era devoto. «Las mismas gaviotas que le picoteaban pidieron socorro por él, extenuado como estaba», completa el relato Mariasun.

Eskurza fue rescatado por el arrastrero Mamelena nº13 de San Sebastián, propiedad de la flota de Mercader. Después de ser arrastrado más de sesenta millas por el temporal, el marinero de Lekeitio consiguió reponerse de sus heridas en un hospital de la capital guipuzcoana. Una vez se hubo recuperado, Alfonso XIII le recibió en el Palacio de Aiete, lugar de veraneo de la familia real. El monarca se fotografió con él como si se tratase de un héroe y lo nombró patrón de su barco-gasolinera Kun-Tuzin, cargo en el que permanecería hasta que el Borbón abandonara el país ante la proclamación de la Segunda República.

Se dice en muchas ocasiones que el destino es caprichoso y que puede jugar malas pasadas. Los descendientes de Juan Daniel Eskurza coinciden en que «el mar, que le había perdonado la vida, saldó la deuda quitándosela después». A finales de 1939, sufrió un infarto mientras recogía unas redes de pesca y murió tras caerse al mar. Tenía 65 años. El día en el que falleció, el marinero había vaticinado su muerte; desayunando en familia comentó que presentía que sería la última vez que vería a la amatxu (haciendo referencia a la talla de la Virgen de la iglesia ante la que rezaba).

Un balance de víctimas desalentador

Volvamos a aquel fatídico 12 de agosto. Durante toda la noche, la gente se agolpó en los muelles de los puertos en busca de noticias. Hubo también quien se acercó a acantilados como el de la Talaia, en Bermeo, para ver si atisbaba luces entre la densa neblina que cubría el horizonte del Cantábrico. A oscuras, ojeando la mar encrespada, las mujeres tenían la esperanza de ver las lanchas de sus maridos regresando a casa. Otras, resignándose a aceptar que tendrían que criar a sus hijos solas, corrieron por el pueblo dando gritos desesperados y rotas de dolor.

Al día siguiente, la prensa vizcaína y guipuzcoana hacía referencia a «vidas y embarcaciones inmoladas» y a «escenas de desesperación y de locura». El periódico El Liberal, al cierre de su edición, decía así: «Otra vez la galerna maldita ha inmolado la sangre de los pobres pescadores de Bermeo». Nada se sabía de otros pueblos.

Se suspendieron las fiestas patronales programadas para esa semana, y el color negro se apoderó de las calles y de las prendas de los vecinos en señal de duelo.

Faltaban embarcaciones de las que no se tenía noticia desde el día anterior y, desesperados, los alcaldes y las autoridades locales de los pueblos que se vieron sacudidos por la tragedia enviaron telégrafos intercambiando los nombres de los desaparecidos.

El resultado final fue dramático: habían perecido 143 marineros. De los pescadores fallecidos, 16 procedían de Lekeitio, 8 de Elantxobe y 3 más de Ondarroa. La galerna asoló especialmente Bermeo, que perdía a 116 hombres, más de un 1% de la población total del municipio en aquel momento. «Teniendo en cuenta que en 1912 Bermeo tenía 9.000 habitantes, imagina lo que era eso», matiza el divulgador Juan Antonio Apraiz.

Las viudas y los huérfanos quedaron desamparados al no contar con el sustento económico de los maridos que habían perdido, la mayoría con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, todos en edad de trabajar. Por eso, se celebraron tómbolas benéficas, corridas de toros en Bilbao y Madrid, partidos de pelota en muchas localidades vascas, una función teatral y todo tipo de iniciativas solidarias y recaudatorias para paliar las dificultades económicas de las familias de las víctimas. Hasta el papa Pío X y la reina María Cristina colaboraron con generosas donaciones.

Funeral de estado

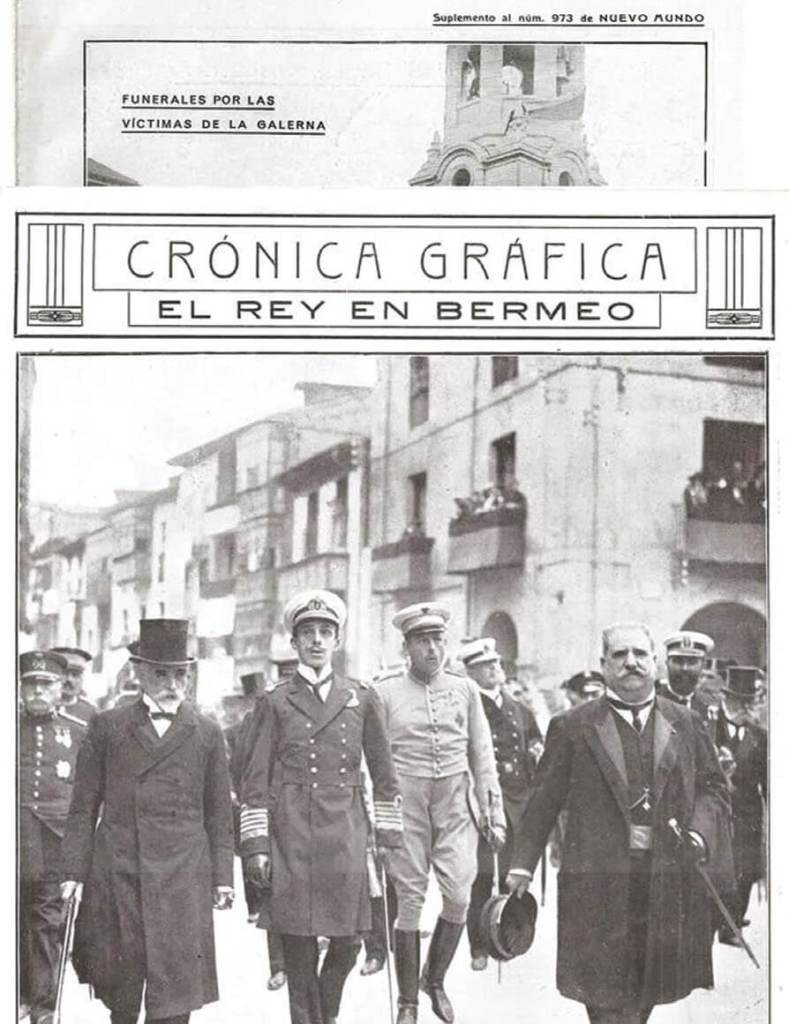

El funeral por los desaparecidos y las víctimas se celebró el 22 de agosto en la parroquia de Santa María de Bermeo. Además del rey Alfonso XIII y varios miembros de la corte, acudieron a él ministros y numerosos obispos. Para ello, tal y como se lee en el libro parroquial número 4 de finados y defunciones de Santa María, «se levantó un severo catafalco, sosteniendo una lancha destrozada».

El pueblo acudió en masa a escuchar las exequias fúnebres y, al no poder entrar en la iglesia debido a la multitud, se celebró una misa paralela en el exterior.

La galerna de la noche de Santa Clara supuso el ocaso de la navegación a vela (o por lo menos fue una de las razones de su desaparición), salvándose las txalupas propulsadas a vapor y las embarcaciones a motor. Sin duda, esta catástrofe marítima constituyó el fin de una era y un punto de inflexión en la historia y en la forma de trabajar de los pescadores.