El 20 de agosto del año 1988, hace 35 años, un grupo de investigadores del Instituto Goddard para los estudios espaciales de la NASA, encabezado por el climatólogo estadounidense James Hansen, llevó a cabo una investigación revolucionaria que cambió la forma en la que el ser humano percibe su relación con el mundo.

Desde el siglo XIX, ya varios investigadores —y cada vez más— advertían de que las acciones humanas podrían tener repercusiones globales, pero el grupo de investigación de Hansen fue el primero en confirmar que el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero estaba cambiando el clima del planeta.

En el artículo científico que se obtuvo de su investigación, publicado en la revista científica Journal of Geophysical Research, queda reflejado cómo realizaron el primer modelo climático de predicción que, teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, advertía del cambio climático que se había producido hasta entonces, y de los posibles escenarios futuros. Una predicción que fue catalogada en su día como catastrófica y denostada por muchos sectores —entre ellos, el sector del petróleo, una de las industrias que mueve más dinero, y que más contribuye, de hecho, a las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo—.

¿Realmente aquellas primeras predicciones fallaron tanto?

Una crítica habitual entre los negacionistas del cambio climático antropogénico es que las predicciones climáticas siempre fallan. Que cuando se hace una advertencia desde la climatología, termina en agua de borrajas, y tienen que sacar pronto una nueva predicción que, de algún modo, retrase la percepción del problema con la excusa de una actualización de datos.

Pero, como todos los argumentos negacionistas, esa visión es falsa.

Sí es cierto que las predicciones se van actualizando y modernizando, a medida que se compilan nuevos datos, y permiten crear nuevos escenarios, más acordes a los nuevos datos disponibles, que reducen cada vez más la incertidumbre inherente a tratar de predecir un sistema caótico como es el clima.

Sin embargo, eso no significa que las predicciones anteriores fueran erróneas. Eran predicciones realizadas con menos capacidad de computación, con datos de menos calidad, y con una mayor incertidumbre sobre cómo serán las emisiones en el futuro. Y este último es un punto clave: el clima no se comporta igual si se reducen las emisiones a cero de forma inmediata, si la reducción es paulatina en el tiempo, si se mantiene un nivel de emisiones estable, si aumentan lenta pero constantemente o si aumentan de forma repentina.

En cada caso, los resultados son drásticamente distintos, y cuando se hacen predicciones climáticas hay que predecir no solo el comportamiento del clima ante los efectos de las emisiones, sino también el comportamiento humano: cuántas emisiones se seguirán vertiendo a la atmósfera, y hasta cuándo.

Las predicciones de 1988

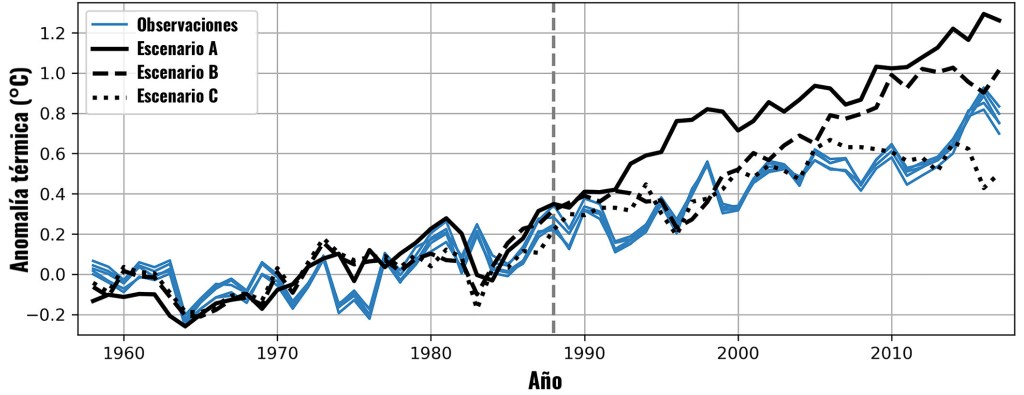

El equipo de Hansen tomó datos globales de temperatura media desde 1958 hasta 1987,;y diseñó entonces tres modelos de predicción, que llamó escenarios A, B y C, con vistas hasta 2060. El escenario A asumía un incremento continuado de emisiones de gases de efecto invernadero que se extendía, a partir de los datos de las décadas de los 70 y 80, de forma indefinida con un crecimiento de un 1,5 % anual. El escenario B contemplaba una estabilización gradual en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que, aunque las emisiones siguieran aumentando, lo hicieran progresivamente en un porcentaje menor. El escenario C, finalmente, asumía una reducción drástica de las emisiones entre 1990 y 2000.

Como era de esperar, el escenario A predecía un cambio climático acelerado y muy fuerte, con un incremento sobre la media térmica entre 1951 y 1980 de 0,9 °C; 1,5 ºC para el año 2000, 1,5 °C para 2020; 3 °C para 2040 y hasta 4 °C para 2060. El escenario B predecía un cambio constante, pero más moderado, con un incremento de temperatura de 0,5 °C en 2000 y 1,2 °C en 2020 —las predicciones para el escenario B se cierran en 2028, con cerca de 1,4 °C de incremento, porque la incertidumbre desde ese año era ya muy alta para ese modelo—. Y el escenario C, una inercia creciente, muy similar al B, pero que acabaría por estabilizarse en torno a 2010, y desde entonces, fluctuaría entre los 0,6 y 0,8 °C.

Revisando el modelo de Hansen

Para verificar si aquel primer modelo acertó o no, no basta con mirar las predicciones de forma aislada —es evidente que, ante tres escenarios tan distintos, las probabilidades de que alguno se acerque a los datos reales es bastante alta—. Lo que procede es verificar si, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero reales de las últimas décadas realmente han tenido las consecuencias que Hansen predijo, y no otras.

Para ello, en el año 2020, el investigador Zeke Hausfather, de la Universidad de California en Berkley, con varios colaboradores, revaluaron el modelo de Hansen. En primer lugar analizaron los datos reales, y vieron que se acercaban bastante a las predicciones del escenario B, aunque con ciertas irregularidades. Al verificar los niveles de emisiones de las tres décadas previas, observaron que habían sido más variables que las predichas por Hansen.

De modo que decidieron incorporar al modelo climático de Hansen los datos de las emisiones reales, para hacer una nueva predicción. El resultado obtenido dio en el clavo.

Con los modelos subsiguientes sucede algo similar. No es que fallen en la predicción climática: es que la predicción climática está asociada íntimamente a un factor, el de las emisiones globales, que es asumido, pero no predecible. Por ese motivo se establecen distintos escenarios, algunos extremos, que nos permiten visualizar lo que sucedería en casos prácticamente irrealizables, y otros intermedios, que se ajustan más y mejor al comportamiento humano futuro. Cuando la emisión de gases de efecto invernadero se desvía de los valores asumidos, el clima también se desvía de los valores predichos, pero no porque falle el modelo de predicción, sino porque el ser humano ha actuado de forma imprevisible.

También por eso, los modelos se actualizan cada cierto tiempo. No solo para reducir la incertidumbre, gracias a los datos de mejor calidad y a los sistemas de computación más potentes; sino además para recapitular cuál ha sido el camino que ha tomado la humanidad en lo que a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere, eliminar los escenarios que no se han cumplido, y volver a proyectar desde ese punto, creando nuevos escenarios.

Referencias:

- Cook, J. et al. 2016. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters, 11(4), 048002. DOI: 10.1088/1748-9326/11/4/048002

- Hansen, J. et al. 1988. Global climate changes as forecast by Goddard Institute for Space Studies three-dimensional model. Journal of Geophysical Research, 93(D8), 9341. DOI: 10.1029/JD093iD08p09341

- Hausfather, Z. et al. 2020. Evaluating the Performance of Past Climate Model Projections. Geophysical Research Letters, 47(1), e2019GL085378. DOI: 10.1029/2019GL085378