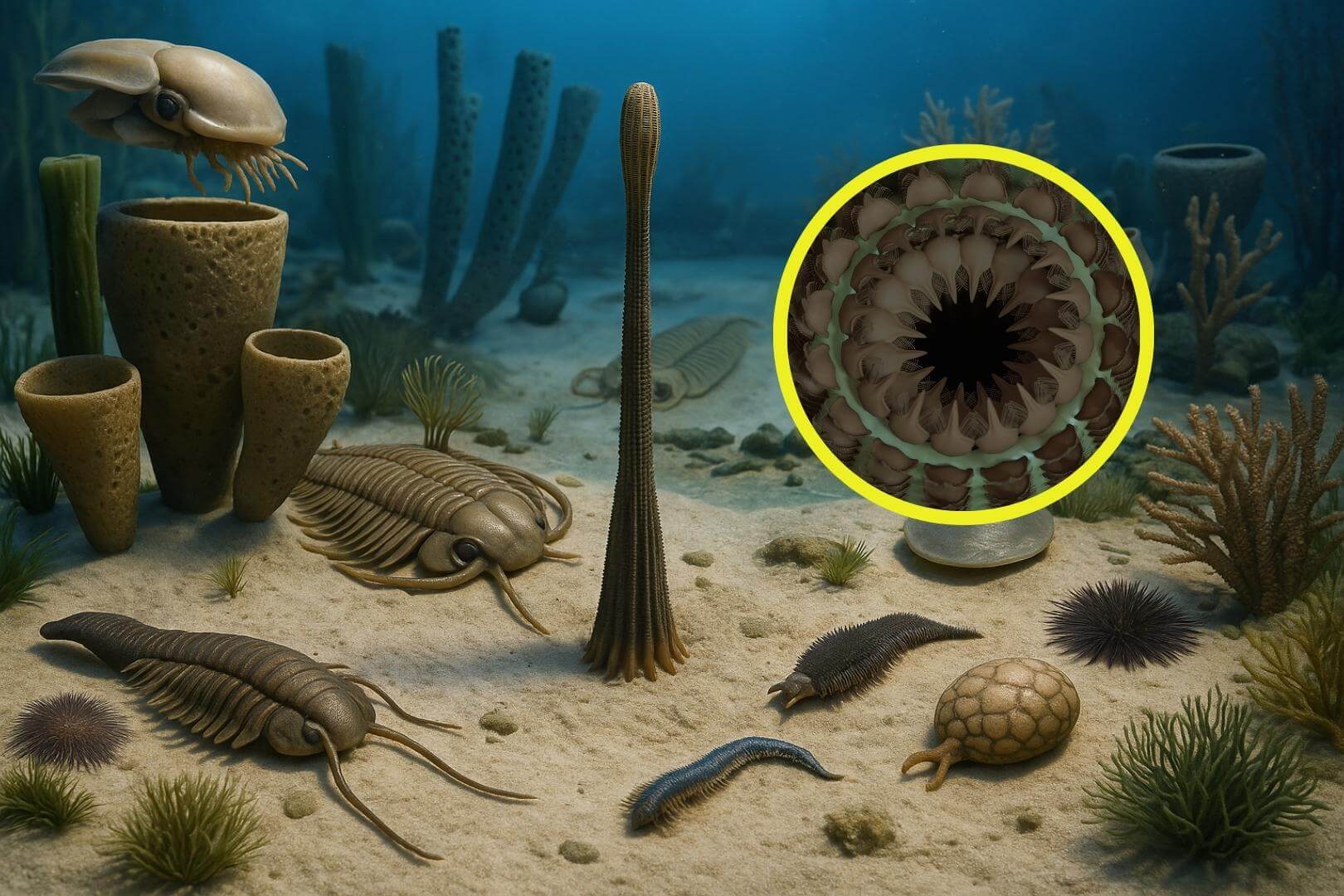

Hace unos 505 millones de años, el paisaje del Gran Cañón era muy diferente al que conocemos hoy. Donde ahora se precipitan acantilados rojizos y serpentea el Colorado, entonces se extendía un mar somero y cálido, cercano al ecuador, rebosante de vida. En ese entorno, diminutas criaturas marinas exploraban formas y estrategias que marcarían para siempre la historia de la vida en la Tierra.

Un reciente estudio publicado en Science Advances ha revelado una ventana excepcional a aquel mundo olvidado: más de 1.500 microfósiles orgánicos, increíblemente bien conservados, procedentes de la Formación Bright Angel, que permiten observar con un detalle inédito cómo la evolución experimentaba con nuevas anatomías y modos de alimentarse. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento del Cámbrico, sino que también cuestiona algunas ideas establecidas sobre dónde y cómo prosperó la vida compleja en sus primeros capítulos.

Un tesoro microscópico escondido en las rocas

El descubrimiento no fue fruto de casualidad. Un equipo internacional de paleontólogos recolectó decenas de rocas del tamaño de un puño en una expedición de 2023 por el Colorado. Estas rocas, de entre 502 y 507 millones de años, fueron sometidas a un proceso meticuloso: disolución con ácido y tamizado microscópico, en busca de diminutos fósiles carbonosos, restos orgánicos que preservan tejidos blandos con gran detalle.

La mayor parte de las muestras no ofreció nada. Pero dos de ellas resultaron ser auténticas cápsulas del tiempo: contenían diminutos fragmentos de crustáceos, moluscos y un sorprendente protagonista, un gusano priapúlido que los investigadores bautizaron Kraytdraco spectatus, en homenaje al dragón del universo Star Wars.

Estos fósiles no son los esqueletos mineralizados que solemos imaginar. Son restos carbonosos, oscuros y delicados, que preservan dientes, espinas y filamentos con un nivel de detalle tan preciso que incluso revelan texturas y ramificaciones de micras de grosor. Para la paleontología, es como pasar de una fotografía borrosa a una imagen en alta resolución del mundo del Cámbrico.

El rincón perfecto para que la vida innovara

Lo que hace especialmente fascinante a este hallazgo no es solo la calidad de los fósiles, sino el contexto en el que se formaron. A diferencia de yacimientos icónicos como el Burgess Shale canadiense o los esquistos de Chengjiang en China, que corresponden a entornos marginales y con baja oxigenación —condiciones ideales para preservar organismos blandos—, el ecosistema del Gran Cañón era un mar abierto, bien oxigenado y lleno de recursos.

Según los investigadores, esta combinación de abundancia y estabilidad permitió que la vida experimentara sin limitaciones energéticas. En un ambiente rico en nutrientes y oxígeno, los animales podían “invertir” en adaptaciones complejas: dientes filamentosos, apéndices especializados, bocas eversibles, sistemas de filtración de partículas… Era, en cierto modo, la economía de la evolución en un periodo de bonanza.

Los priapúlidos, por ejemplo, desplegaban fauces que se invertían como un guante, mostrando filas de dientes con ramificaciones delicadas para atrapar restos orgánicos del fondo marino. Algunos de estos dientes parecían diseñados para raspar el sedimento; otros, más finos, actuaban como filtros. Los moluscos contaban con cadenas de diminutas piezas dentadas para rascar algas y bacterias, mientras que los crustáceos utilizaban patas con filamentos y “muelas” para capturar y triturar plancton.

Este ecosistema bullía de actividad. Las huellas fósiles —pequeños túneles y arañazos en la roca— revelan que el fondo marino estaba densamente habitado y en constante movimiento. La escena que emerge es la de un laboratorio natural donde la vida experimentaba con estrategias que, en gran medida, siguen vigentes medio billón de años después.

Una instantánea de la escalada evolutiva

El estudio sugiere que este escenario fue clave para lo que los paleontólogos llaman “escalada evolutiva”: un proceso de competencia biológica en el que las especies van desarrollando mejoras sucesivas en alimentación, defensa y movilidad.

Mientras los ecosistemas más extremos del Cámbrico, pobres en oxígeno, eran refugios para unas pocas especies tolerantes, el mar del Gran Cañón representaba un “campo de pruebas” mucho más exigente. Allí, cada innovación de un depredador impulsaba a sus presas a responder, elevando de forma progresiva el nivel de sofisticación biológica.

El hecho de que estos fósiles provengan de un entorno tan “normal” para su época, y no de un ambiente extremo, ayuda a corregir una visión sesgada de la historia temprana de los animales. Durante décadas, gran parte de lo que sabíamos del Cámbrico procedía de ecosistemas marginales donde la preservación era más favorable pero la diversidad ecológica era limitada. Este hallazgo muestra que la verdadera vitalidad del periodo también latía en mares abiertos, ricos en recursos, donde la competencia modelaba ecosistemas más cercanos a los que conocemos en la actualidad.

Lo que estos fósiles nos cuentan del futuro

Más allá de la fascinación por los dientes en miniatura y los gusanos “alienígenas”, este estudio refuerza la idea de que los grandes saltos evolutivos no ocurren solo en crisis o extremos ambientales, sino también en épocas de estabilidad y abundancia. Es en esos momentos cuando la naturaleza se atreve a innovar, a diversificar estrategias, a jugar con nuevas formas.

El ecosistema del Cámbrico en el Gran Cañón podría verse como el primer ensayo general del mundo moderno: cadenas tróficas más complejas, organismos especializados, interacción constante entre depredadores y presas. En otras palabras, la partida de ajedrez de la vida comenzó aquí, y muchas de las jugadas siguen vigentes quinientos millones de años después.

El estudio ha sido publicado en Science Advances.