Los humanos tenemos un cierto chauvinismo animal y tendemos a creer que lo más importante en la historia evolutiva es la aparición del plan corporal de la fauna. Lo cierto es que la vida en nuestro planeta ha sido esencialmente unicelular, y 3.000 millones de años de fósiles bacterianos lo corroboran. Sometidos a la fragmentación y unión de los continentes, los episodios más trascendentales ocurrieron en silencio, tras fundamentales innovaciones en las células y cambios químicos en los ecosistemas.

Pero la vida animal es la que nos causa mayor fascinación por su diversidad morfológica. Tradicionalmente se creía que apareció casi de repente, en un parpadeo geológico hace 539 millones de años, al comienzo del Cámbrico. La gran explosión de la vida, se ha denominado. Multitud de organismos con simetría bilateral, patas articuladas o antenas surgieron por todas partes. A continuación veremos que tal estallido no ocurrió, que hubo sofisticados animales antes de aquel esplendor y analizaremos los procesos geológicos que han propiciado la vida.

Holocausto de oxígeno

Entre 2480 y 2320 millones de años; duración: 160 millones de años.

La fotosíntesis es un proceso mediante el cual se obtienen electrones del agua. Su captura divide las moléculas en iones de hidrógeno y de oxígeno –un gas–. Los iones de hidrógeno y los electrones juegan un papel clave en la conversión de dióxido de carbono en azúcares nutritivos. El oxígeno, sin embargo, es un residuo innecesario que se volverá determinante para los organismos. Hace 2700 millones de años, en la Tierra hay un único supercontinente llamado Kenorland. Los días son cortos, de aproximadamente dieciocho horas. La luminosidad del Sol es tenue, más o menos el 80% de la que posee en la actualidad. La atmósfera está llena de dióxido de carbono, un poco de metano y gases sulfurosos. Prácticamente no hay oxígeno, ni capa de ozono protectora. La superficie terrestre es bombardeada de forma inmisericorde por rayos ultravioleta.

El mar en el que llevan viviendo mil millones de años las primitivas arqueas y bacterias despide un inmenso hedor a huevos podridos. Kenorland hace que la Tierra tenga por primera vez mares interiores poco profundos y plataformas continentales. Los altos niveles de dióxido de carbono provocan una importante erosión de las rocas e inundan de minerales mares interiores y plataformas costeras. Entre los 2480 y los 2450 millones de años, el supercontinente empieza a fragmentarse y genera la aparición de mares todavía menos profundos entre los fragmentos. Las dorsales oceánicas experimentan una frenética actividad mientras expulsan el magma del manto terrestre a través de sus volcanes submarinos y fumarolas, y emiten grandes cantidades de hierro.

Inmensas planicies de bacterias cianofíceas se concentran en las aguas someras aprovechando los ricos nutrientes minerales. Y es entonces cuando tiene lugar el momento más decisivo de la vida. Las cianobacterias por primera vez empiezan a recolectar de forma masiva la energía del sol mediante el proceso de fotosíntesis que genera un subproducto altamente tóxico: el oxígeno. La mayoría de los microorganismos de hace 2480 millones de años no pueden tolerarlo. La fotosíntesis desata una devastadora arma de destrucción y provoca la primera y quizá más extrema de todas las extinciones en masa. Ramas enteras del árbol de la vida quedan podadas debido a ese gas residual bombeado en cantidades tan extremas que transformará para siempre la atmósfera.

La gigantesca exterminación fue denominada el holocausto de oxígeno por la bióloga Lynn Margulis y su hijo el escritor Dorion Sagan. Los geólogos la conocen como la Gran Oxidación y se prolongó entre hace 2480 Ma y 2320 Ma. El oxígeno libre fue capturado químicamente por el hierro disuelto en el mar y se transformó en magnetita y hematite, minerales insolubles en agua, por lo cual se hundieron en el fondo de mares someros para crear las formaciones de hierro bandeado. Ellas son el testigo geológico de aquel momento de oxidación global.

2. Los enigmas de Avalon

Entre 600 y 570 millones de años; duración: 30 millones de años

Después de 3000 millones de años de vida microbiana, aparecen organismos de gran tamaño durante el periodo Ediacárico (635-542 Ma), marcando una etapa clave en la historia de la Tierra. Hace 600 millones de años, nuestro planeta albergaba otro supercontinente denominado Pannotia, cuya configuración geográfica rememora vagamente la forma de una "L", con la mayor parte de su masa continental situada en el hemisferio sur, incluyendo Sudamérica, Laurentia (Norteamérica), Báltica (norte de Europa), y Siberia, mientras que África ocupaba el vértice, y Arabia, la India y la Antártida se alineaban en el trazo superior cerca del ecuador. Australia, China meridional e Indochina se encontraban en la región septentrional, mayormente sumergida por mares someros. Este escenario geográfico estaba rodeado por el océano global conocido como Pantalasa.

Aproximadamente 20 millones de años después de la formación de Pannotia, el planeta experimentó un proceso de congelación durante el último evento superfrío del Neoproterozoico, la glaciación de Gaskiers, ocurrida hace 580 millones de años. A diferencia de eventos anteriores, esta glaciación no generó una Tierra bola de nieve, manteniendo zonas ecuatoriales libres de hielo durante un breve periodo de 340,000 años. En este contexto, el impacto de un meteorito en el sur de Australia, creando el cráter de Acraman, marcó un descenso en la producción de materia orgánica, evidenciado por cambios en los registros fósiles de acritarcos, diminutos fósiles generalmente atribuidos a algas.

Sin embargo, lo más destacado sucede con el derretimiento de los glaciares post-Gaskiers, que conlleva un aumento en el suministro de nutrientes a los mares someros y una progresiva oxigenación del fondo oceánico, condiciones propicias para el surgimiento de la vida compleja. Este panorama es respaldado por los hallazgos de organismos multicelulares en rocas precámbricas alrededor del mundo, conocidos desde 1946 a través de la fauna de Ediacara en Australia. Estos organismos, algunos con patrones de crecimiento fractal y discos de sujeción para anclarse en el fondo marino, como el género Charnia, evidencian la diversidad de formas de vida de esta época.

La investigación continuó en busca de registros aún más antiguos de vida compleja, llevando a Guy Narbonne y Jim Gehling a la formación Drook en Terranova, Canadá, donde descubrieron un fósil de casi 2 metros de longitud, Trepassia wardae, representando no solo el fósil ediacárico más antiguo conocido sino también el más grande. Este hallazgo subraya la existencia de formas de vida complejas dominantes en aguas profundas durante el Ediacárico, marcando un capítulo fundamental en la evolución de la vida en la Tierra.

3. Depredadores en el Edén

Entre 550 y 539 millones de años; duración: 11 millones de años

Extensas concentraciones de organismos de forma plumosa habitaban los fondos marinos durante el periodo Ediacárico, constituyendo un entorno paradisíaco para la vida. En la década de 1980, el paleontólogo estadounidense Mark McMenamin propuso que estos seres vivían libres de depredadores, en un ecosistema pacífico donde predominaba la fotosíntesis como medio de subsistencia energética, denominando a este escenario el jardín de Ediacara. Sin embargo, este supuesto paraíso reflejaba más bien los últimos vestigios de un estilo de vida que había caracterizado los 3000 millones de años anteriores de la historia de la vida, marcando un período de transición hacia una mayor dinámica evolutiva.

Hace aproximadamente 560 millones de años, el supercontinente Pannotia comenzó a fragmentarse, dando lugar a la separación de Laurentia y Báltica y la aparición del océano Jápeto. Este proceso de fragmentación también condujo a la formación de Protogondwana, un continente precursor del futuro Gondwana, compuesto por los cratones de Australia, la India, la Antártida, entre otros, separado del microcontinente Amazonia/Río Apa por el pequeño océano Clímene. Este período de reorganización continental marcó una etapa crucial en la evolución de los ecosistemas terrestres.

En este contexto de cambios geológicos y ambientales, algunos animales comenzaron a desarrollar conchas duras y exoesqueletos hacia los 550 millones de años, un grupo de fósiles conocido como “la pequeña fauna de conchas”. Entre estos, Cloudina se destaca por sus estructuras tubulares compuestas de calcita superpuesta, reminiscente de conos de helado apilados. La presencia de agujeros circulares en algunos ejemplares de Cloudina, atribuidos a la acción de carnívoros perforando sus conchas para acceder al tejido blando, proporciona la primera evidencia contundente de depredación y sugiere la emergencia de depredadores relativamente grandes hacia el final del Ediacárico, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la vida terrestre con la aparición de los primeros depredadores.

4. El amanecer de la carrera armamentística

Entre 539 y 485,4 millones de años; duración: 54 millones de años.

Durante el Cámbrico inferior, hace aproximadamente 539 millones de años, el supercontinente Pannotia había finalizado su división en cuatro continentes principales: Gondwana, Laurentia, Báltica y Siberia. Esta fragmentación resultó en la formación de Gondwana a través de la fusión de Amazonia/Río Apa con Protogondwana, mientras que el incipiente océano Jápeto continuaba separando a Gondwana de Laurentia, Báltica y Siberia, configurando un planeta cuyos vastos espacios eran dominados por el océano global Pantalasa.

Los márgenes continentales, caracterizados por estar inundados por mares poco profundos, ofrecían un ambiente propicio para las cianobacterias, las cuales jugaron un papel crucial en el aumento de la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Este oxígeno, a su vez, fue fundamental para el sustento de grandes organismos multicelulares, dado que el proceso de respiración aeróbica —posibilitado por el desarrollo de las mitocondrias en las células complejas— ofrece un rendimiento metabólico significativamente más alto que los procesos anaeróbicos. La presencia de mitocondrias permitió a estos organismos aprovechar eficientemente la energía disponible en sus entornos, marcando un hito en la evolución que propició la exploración de nuevas morfologías y la aparición de ecosistemas más complejos.

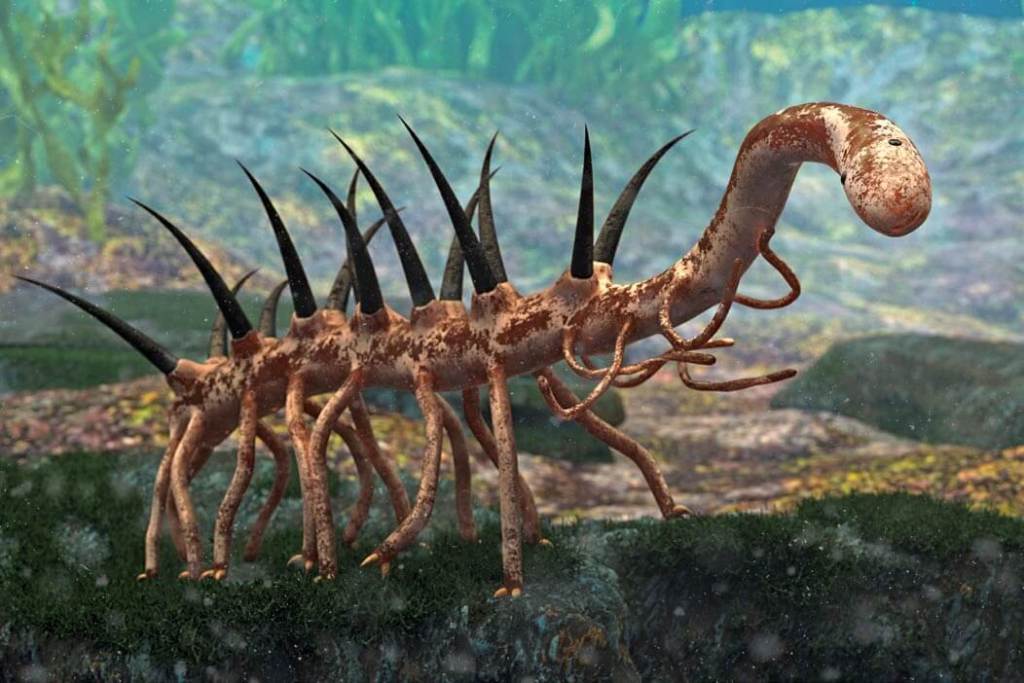

Este período de innovación biológica fue tan intenso que al menos once filos emergieron por primera vez, entre ellos anélidos, artrópodos, braquiópodos, ctenóforos, equinodermos, moluscos, onicóforos, poríferos, priapúlidos, hemicordados y cordados. Estos grupos se diversificaron rápidamente, adaptándose a una amplia gama de entornos anteriormente deshabitados y desarrollando una multiplicidad de estrategias de supervivencia. La evolución de nuevas tácticas, como la excavación profunda de sedimentos y la creación de madrigueras ramificadas complejas, refleja la adaptabilidad y el dinamismo de la vida durante este periodo.

Sin embargo, la adaptación más significativa fue, sin duda, la depredación. La evolución adoptó un enfoque más directo y eficiente: en lugar de depender de la fotosíntesis o de la absorción de sustancias disueltas en el mar, los organismos comenzaron a consumir directamente a otros seres vivos. Este cambio trajo consigo una nueva dinámica de "cazar o ser cazado", que inició una carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas. Estas interacciones provocaron el desarrollo de adaptaciones y contraadaptaciones complejas, marcando un antes y un después en la historia de la vida en la Tierra y estableciendo las bases de los ecosistemas modernos.

5. Y casi todas las especies fueron exterminadas

Entre 521,9 y 251,8 millones de años; duración: 60 000 años.

Hay en la historia de nuestro planeta una desaparición global de seres vivos que eclipsa a todas las demás, salvo a la del holocausto de oxígeno. Hablamos de la extinción masiva de finales del Pérmico, de hace 251 millones de años, que está asociada con una pérdida de entre el 80 % y el 90 % de las especies del mar y la tierra. Ninguna otra arrojó estas cifras apocalípticas. Grupos importantes como los equinodermos blastoideos, corales tabulados y rugosos, graptolitos, trilobites, euriptéridos, acantodios y placodermos quedaron para siempre eliminados. La escala de la mortandad se demuestra por el hecho de que dos ecosistemas fundamentales desaparecieron: los arrecifes y los bosques, algo que no ha sucedido en las otras grandes extinciones.

Cuando se perdió la biodiversidad de los arrecifes, fueron necesarios 15 millones de años para que nuevos grupos de corales evolucionaran y volvieran a construirlos. Asimismo, los bosques prácticamente desaparecieron, al igual que grupos clave de vertebrados e insectos forestales, así como la biota edáfica –los organismos que viven en el suelo–. ¿Qué ocurrió para producir tanto desastre? Vaya por delante que no hay una única hipótesis. El registro geológico no muestra pruebas contundentes y hay distintos escenarios plausibles.

Como en otros momentos fundamentales del planeta, las principales masas terrestres volvieron a unirse a finales del Pérmico. En este caso, en otro supercontinente conocido como Pangea, el más reciente y el primero en ser reconstruido por la ciencia geológica. Pangea estaba rodeado por un solo océano conocido como Pantalasa, en el que se diferenciaba un mar entrante, más pequeño y abierto hacia el este: el Paleo-Tetis, que cubría buena parte de la actual Europa meridional y central. Semejante extensión continental generó un clima cálido y seco, con amplios desiertos en las regiones tropicales y subtropicales.

Asimismo, la formación de Pangea redujo las áreas costeras productivas y ecológicamente diversas. Desaparecieron los ambientes acuáticos poco profundos, y los organismos anteriormente protegidos en las ricas plataformas continentales se vieron expuestos a una mayor volatilidad ambiental y monzones estacionales. Sin embargo, el efecto de Pangea sobre la biodiversidad continental no parece importante. A finales del Pérmico, las faunas terrestres de tetrápodos (anfibios y reptiles) habían alcanzado altos niveles de complejidad, posiblemente tanto como las modernas comunidades de mamíferos, para luego decaer de forma abrupta. Así pues, la formación de un supercontinente no fue razón suficiente para el desastre global. Algo mucho más letal tuvo que suceder.

La explicación más aceptada son las erupciones volcánicas: hace 252 millones de años se desencadenaron erupciones masivas en lo que hoy conocemos como Siberia, que arrojaron lava de viscoso basalto y nubes masivas de gases durante 500 000 años. No eran volcanes convencionales en forma de cono, sino una gigantesca extensión de terreno fisurado de la que emanaban, por infinidad de sitios, fuentes de lava que formaban auténticos mares ardientes. Actualmente forman unas grandes mesetas de basaltos conocidas como los traps siberianos, porque los bordes de los apilamientos de coladas tienen un perfil escalonado (de la palabra sueca trapp, ‘escalera’).

El dióxido de carbono emitido durante el vulcanismo provocó un progresivo calentamiento global debido a su efecto de gas invernadero. Las repetidas erupciones continuaron bombeando gas a la atmósfera hasta saturarla. En tierra, los gases volcánicos se mezclaron con la cubierta de nubes para producir lluvia ácida. Los árboles murieron, fueron arrastrados junto con los suelos a los que daban sujeción y desnudaron el paisaje.

En los mares, las cosas no iban mejor. La temperatura oceánica oscilaba entre los 25 ºC y los 28 ºC. Las corrientes marinas que se producen por la desigual temperatura entre el ecuador y los polos, que a su vez oxigenaban el océano, al tenerlo en movimiento, se detuvieron. Sin renovación de oxígeno gran parte de la biota marina sucumbió asfixiada, mientras que un tipo de organismos conocidos como bacterias púrpura proliferaron y tiñeron el agua de un extraño color rosa. Estas bacterias emitían un gas letal, sulfuro de hidrógeno, lo que convirtió a Pantalasa en un océano rosado con olor a huevos podridos.

El calentamiento del océano probablemente también liberó de las aguas profundas masas congeladas de metano, un gas de efecto invernadero aún más potente. Grandes cantidades de esta sustancia subieron a la superficie en forma de enormes burbujas. Su incorporación a la atmósfera provocó un mayor calentamiento, que pudo liberar más depósitos de gas acumulados en el fondo marino. El proceso continuó en una espiral de retroalimentación positiva que se ha denominado efecto invernadero descontrolado. Los sistemas naturales no fueron capaces de reducir los niveles de dióxido de carbono y todo quedó fuera de control, hasta dejar un planeta biológicamente devastado.

La vida estuvo muy cerca de la completa aniquilación hace 251 millones de años. Sin embargo, un afortunado porcentaje (del 5 % al 15 %) de las especies sobrevivió y logró diversificarse tras el episodio. Un ejemplo fueron los Lystrosaurus, reptiles dicinodonto del tamaño de cerdos que lograron afianzarse como los tetrápodos más comunes. Tal vez la moraleja más positiva de este apocalíptico episodio es constatar la gran resistencia de la vida, el pulso constante que mantiene con la madre Tierra y su capacidad aniquiladora. Tras unos tiempos de cuello de botella evolutivo tremendamente severos, la biodiversidad logró recuperarse lentamente y permitió el desarrollo de nuevos organismos, como los mamíferos y los dinosaurios.