En todas las monografías que hablan de Velázquez, es habitual encontrar un apartado dedicado a uno de los hechos más singulares que tuvo lugar en 1628 para el joven pintor: la llegada de Peter Paul Rubens (Siegen, 1577-Amberes, 1640) a la corte de Felipe IV, en Madrid. Prácticamente toda la bibliografía señala el impacto que debió causar al joven Velázquez tratar de forma directa a uno de los pintores más relevantes de la Europa del siglo XVII, y que, sin este encuentro, que se extendió desde septiembre de 1628 al mes de abril de 1629, la evolución pictórica del pintor español nunca se hubiera producido. Veamos si esto es así.

Sin fuentes directas

En primer lugar, como muy bien apuntó Pita Andrade en su momento, es curioso que de este encuentro entre dos de los pintores más importantes del Barroco europeo no se hayan conservado fuentes directas. No contamos, por el momento, con noticias autógrafas de ambos artistas dando sus impresiones. Los datos que tenemos sobre el encuentro son, en cierta medida, indirectos. Es a Francisco Pacheco (Sanlúcar de Barrameda, 1564-Sevilla, 1644), suegro y maestro de Velázquez, al que se le deben los testimonios más precisos de las labores de Rubens en la corte y la relación que pudo haberse establecido durante esos meses entre el flamenco y el sevillano.

Los detalles que trascribe en su Arte de la Pintura, libro finalizado hacia 1638, son los datos más fiables de esta conjunción de ambos pintores en el Alcázar. Es fácil pensar que las noticias aportadas por Pacheco sobre la estancia de Rubens en Madrid partieran del propio Velázquez, como parece desprenderse del puntual listado de obras que el flamenco realizó durante sus ochos meses en territorio español. En especial, las copias que hizo de Tiziano en el Alcázar y que se corresponden con las registradas en el inventario realizado a su muerte en Amberes en 1640, lo que demuestra la fiabilidad de los datos aportados por Pacheco.

Retratar a la familia y favorecer la paz

Rubens fue enviado por la archiduquesa, Isabel Clara Eugenia (Valsaín, 1566-Bruselas, 1633), a la corte de Madrid para retratar a su familia. Detrás de esta tarea, que realizó con presteza, Rubens traía entre manos un asunto diplomático de gran relevancia: favorecer la política de paz entre la corte de Madrid y la de Carlos I de Inglaterra, que la archiduquesa impulsaba desde la distancia.

Rubens, hombre cultivado y prudente, que sabía moverse dentro de estos espacios cortesanos, como ya había demostrado en otras ocasiones, impresionó a Felipe IV tanto por sus pinceles como por su talante, a pesar de que los miembros del Consejo de Estado del rey no veían de forma favorable que un pintor se ocupase de «asuntos tan graves». Las discretas negociaciones de paz que había comenzado el duque de Buckingham, George Villiers (1592-1628), con la archiduquesa a través de dos de sus pintores —Balthasar Gerbier (1592-1663) por el lado inglés y Rubens por el flamenco— parecía que iban a llegar a buen fin, y era necesario informar de forma directa y clara a Madrid.

Entre tanto, Velázquez estaba ya asentado en la corte, adonde había llegado en 1623. Y justo cinco años después coincide con uno de los pintores más geniales de su época, verdadero humanista y prototipo del artista al que los pintores más jóvenes admiraban. Gracias a las noticias que aporta Pacheco, sabemos que durante esos meses Velázquez vio cómo trabajaba el flamenco. A Rubens se le permitió establecerse en el «obrador de los pintores de cámara» para realizar los retratos de la familia real que se le habían encargado y se le dio permiso para copiar obras de la Colección Real, en especial las de Tiziano.

Además, se le pidió hacer un retrato ecuestre de Felipe IV, una obra que gustó tanto que fue colocada en una de las estancias de mayor implicación política del palacio, el Salón Nuevo o de los Espejos, pues era donde el rey recibía a las delegaciones extranjeras que llegaban a la corte. El retrato vino a sustituir otro que en 1626 había hecho Velázquez del mismo tema y que había sido muy alabado en la corte, hasta el punto de que fue exhibido en la calle Mayor de Madrid «enfrente de [la iglesia de] San Felipe». Lamentablemente, ninguna de las dos obras se conserva; es probable que se perdieran en el incendio del Alcázar de 1734. No obstante, nos podemos hacer una idea bastante clara de las diferencias entre ambas composiciones y el impacto que tuvo que haber supuesto para Velázquez comprobar cómo su propuesta, más cercana a Tiziano en el Retrato de Carlos V en la batalla de Mülberg, era postergada por el brío y la barroca alegoría que propuso el flamenco en su composición ecuestre.

Afortunadamente, contamos con una copia española en los Uffizi de Florencia para conocer el modelo de Rubens. También ayudan a conocer estas obras las loas que se hicieron de ambas. Así, Jerónimo González de Villanueva hizo el elogio de la de Velázquez, y Lope de Vega, Juan de Piña y Francisco López de Zárate, entre otros, hablan de la de Rubens. Según estas, Velázquez resulta más comedido, como es propio de la tradición de la que parte, correctísimo en el encaje y representación del retratado. Rubens, sublime, uniendo a la figura de un rey seguro y enérgico la alegoría de la providencia divina que le ayuda en su tarea de defensa de la religión cristiana.

Otra forma de trabajar

La llegada de Rubens a palacio supone para Velázquez conocer de primera mano la forma de trabajo de los flamencos: su modo de preparar los lienzos, de encajar las composiciones y de aplicar las veladuras. Pero también le permite familiarizarse con el proceso creativo del pintor, un artista que no se conforma con recrear e imitar la naturaleza, de la que parte el ideal renacentista, sino que la trasciende a través de sus personificaciones, rompimientos de gloria y escenas mitológicas. Velázquez aprende de él la luminosidad que se irradia desde dentro con el empleo de las preparaciones claras, comunes a la tradición flamenca, frente a las marrones y oscuras que forman parte de la formación pictórica andaluza de su tiempo. También toma conciencia de la importancia de crearse un estilo propio.

Aprendiendo del maestro flamenco

Velázquez, como dice Justi, tiene la oportunidad de «observar a sus anchas» otra forma de trabajo ajena a la aprendida en los talleres sevillanos de Herrera el Viejo y Pacheco, y que debió hacer reflexionar al joven pintor respecto a su forma de acercarse o proponer ciertos asuntos. Velázquez va a observar cómo Rubens hace originales y “copia” los Tiziano del rey. Un proceso, este último, donde sí hay una dependencia del modelo, pero no de la técnica ni de la composición. Rubens no duda en rectificar a Tiziano si así consigue una mayor organicidad y coherencia, como se ve al confrontar el Adán y Eva del italiano con la versión flamenca en el museo del Prado. En sus copias, Rubens deja su impronta, renovando a Tiziano para el siglo XVII. No niega de dónde viene, pero aporta su visión y particular personalidad. Rubens no se apega a la tradición, sino que evoluciona con ella y la hace evolucionar.

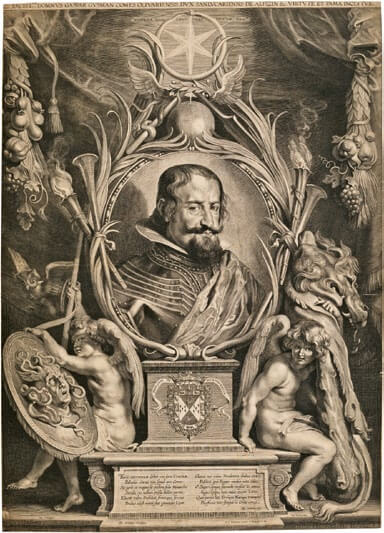

Este gusto por la transformación que se ve en todo lo que toca Rubens ya la experimentó el propio Velázquez en 1626, cuando Rubens modifica el retrato del conde-duque de Olivares, que el español había enviado a Amberes para que sirviera de modelo al grabado que acuña Paul Pontius en esa fecha. Rubens realiza todo el entorno alegórico y retoca la efigie en el diseño que posteriormente siguió Pontius.

Pero del mismo modo que Rubens rectifica a otros maestros, lo hace consigo mismo. Durante su estancia madrileña no duda en mejorar la Adoración de los Reyes que había realizado para el ayuntamiento de Amberes en 1609. El tamaño menor de la escena y la composición se adecuaba al Salón de los Estados dentro del edificio amberino, pero perdía toda su exaltación y sentido en las estancias del Alcázar donde lo ve el pintor flamenco. Por eso, no duda en alterar la estructura para ganar en magnificencia y adecuar la obra al nuevo espacio. Acentúa la diagonal hacia la Virgen y el Niño partiendo de la esquina superior derecha, e introduce su autorretrato en la escena de espaldas al espectador, en un recurso de gran audacia.

Estas intervenciones no pasaron desapercibidas para Velázquez. En esa fecha también el sevillano acomete una revisión de su propio trabajo en el Retrato de Felipe IV en pie ante un bufete del museo del Prado, obra que había realizado al poco tiempo de su llegada a la corte en 1623. Ahora opta por una postura más relajada, como se observa al compararlo con el del mismo monarca del Metropolitan de Nueva York, fechado en 1624, y en el que adecua las facciones del rey a la edad con la que contaría en 1628. Es el mismo retrato que hace el sevillano en el busto de Felipe IV con armadura y banda carmesí del museo del Prado, también fechado entre 1626 y 1628. Independientemente de las opiniones sobre el momento y el formato primero de este retrato de Velázquez, lo que sí está claro es que el pintor emplea una técnica más colorista y decorativa en la parte de la armadura y banda, que avanza lo que será su estilo en las décadas siguientes. Un cambio que no debió ser ajeno a la presencia del flamenco y al análisis que este hizo de las obras de Tiziano.

El filtro italiano

Velázquez tiene en Rubens a un pintor maduro, seguro de sí mismo, políglota y culto, todo a lo que podía haber aspirado el joven pintor tras su formación en el taller de Pacheco. Rubens, en cambio, vio a un artista con capacidad, gran observador, que trabajaba en una técnica de fuertes contrastes de luces, aún dependiente de esos modos más caravaggistas. Un artista que debía pasar por el filtro italiano, una experiencia en Italia que Rubens veía como determinante para la formación de cualquier pintor.

Se supone que fue el impulso del flamenco el que favoreció la primera estancia italiana de Velázquez, como apunta Palomino, entre agosto de 1629 y enero de 1631. Y es cierto que Rubens supuso un estímulo y un ejemplo para el sevillano, en especial en la necesidad de encontrar su propio estilo.

De este modo, en el Triunfo de Baco (1628- 1629), Velázquez se lanza a recrear un torso desnudo, cosa que no había abordado hasta ese momento. Sí había jugado con la dualidad de presentar una escena aparentemente cotidiana con un trasfondo más erudito. Una dualidad que Velázquez ya había empleado en otras obras de su etapa sevillana como Cristo en casa de Marta y María (1618; National Gallery de Londres) o La cena de Emaús (1618; National Gallery of Ireland). Frente a esto, la experiencia en Italia va a ser determinante. Nada tienen que ver las composiciones de La fragua de Vulcano y La túnica de José que hace inmediatamente después de su llegada de Italia y ese Triunfo de Baco de 1628.

Velázquez aprende de Rubens porque Rubens es un gran maestro y el joven pintor un gran observador. Justi sostiene que, aun sin Rubens, Velázquez hubiera descubierto sus carencias. Sin embargo, ahí queda la pregunta: ¿Velázquez hubiera sido Velázquez sin el paso de Rubens por Madrid? Eso, afortunadamente, no lo sabremos. Solo nos queda disfrutar de lo que logró después.