Cuenta Palomino, autor de la primera biografía de Velázquez, que tras ver el asombro que se le iba dibujando en la cara al pintor Luca Giordano ante la contemplación de Las Meninas, Carlos II le preguntó por su parecer: «Señor, esta es la Teología de la pintura», acertó a responder. Si entendemos la respuesta de Giordano, tal y como la narra Palomino, en la que la obra maestra de Velázquez es «lo superior en pintura», quizá podamos situarla como el perfecto compendio del arte velazqueño; una destilación enciclopédica que abarca casi medio siglo en el que el genio sevillano reflexionó sobre la creación visual, pues en ella está contenida toda su experiencia, sus sondeos estéticos y, por supuesto, sus influencias.

Caravaggio, Ribera y Sevilla

Para hablar sobre influencias y “maestros” en la configuración plástica de Velázquez, hemos de comenzar viajando a la Sevilla que amanece a un nuevo siglo. Es ahí donde, en 1611, da comienzo la relación con el que oficialmente es su maestro en el arte de la pintura, Francisco Pacheco.

Si bien Pacheco debió de ejercer una poderosa influencia, lo cierto es que poco o nada de su arte puede apreciarse en el de su pupilo. Su pintura, a pesar de que en su tiempo fue muy apreciada, se atiene a un manierismo rígido en sus formas y frío en el colorido. Velázquez, por el contrario, ya desde sus primeras obras, aparece fascinado por el naturalismo. El propio Pacheco lo confirma, cuando asegura que Velázquez, al igual que Caravaggio o Ribera, se atiene siempre al natural. Esto es, la representación fidedigna de la realidad circundante. Esta novedad, recreada a través de un uso dramático de los contrastes lumínicos, supone en el primer cuarto del siglo XVII pura vanguardia artística. Pero no es fácil determinar qué obras de ambos artistas pudieron haber llegado hasta Sevilla. La comunicación con Caravaggio, por ejemplo, habría de verse a través de aspectos más subjetivos, a modo de una cierta sintonía espiritual. Una afinidad con la representación verista de un mundo natural que busca una trascendencia en objetos e individuos nunca antes atendidos.

Velázquez, orientado en una frecuencia estética análoga, explora un mundo habitado por individuos sacados de la cotidianidad más inmediata, construidos a base de administrar cuidadosamente las sombras. Estas cuestiones se encuentran perfectamente operativas en su época, y es lógico que un pintor joven y ambicioso quede cautivado por esta radical forma de mirar el mundo, si además se encuentra rodeado de estímulos. En primer lugar, la propia ciudad, ya que a lo largo del siglo XVI, y gracias al comercio atlántico, Sevilla se convierte en una de las urbes más cosmopolitas y complejas de la Europa moderna, donde es posible dar la vuelta al mundo sin necesidad de abandonar sus límites. Todos los hallazgos —imágenes, libros o ideas— que a modo de terremoto estético estremecen los cimientos culturales de la época, cuyo epicentro podemos situar en Flandes o Italia, llegan como ondas sísmicas a orillas del Guadalquivir.

Llegada del Naturalismo a Sevilla

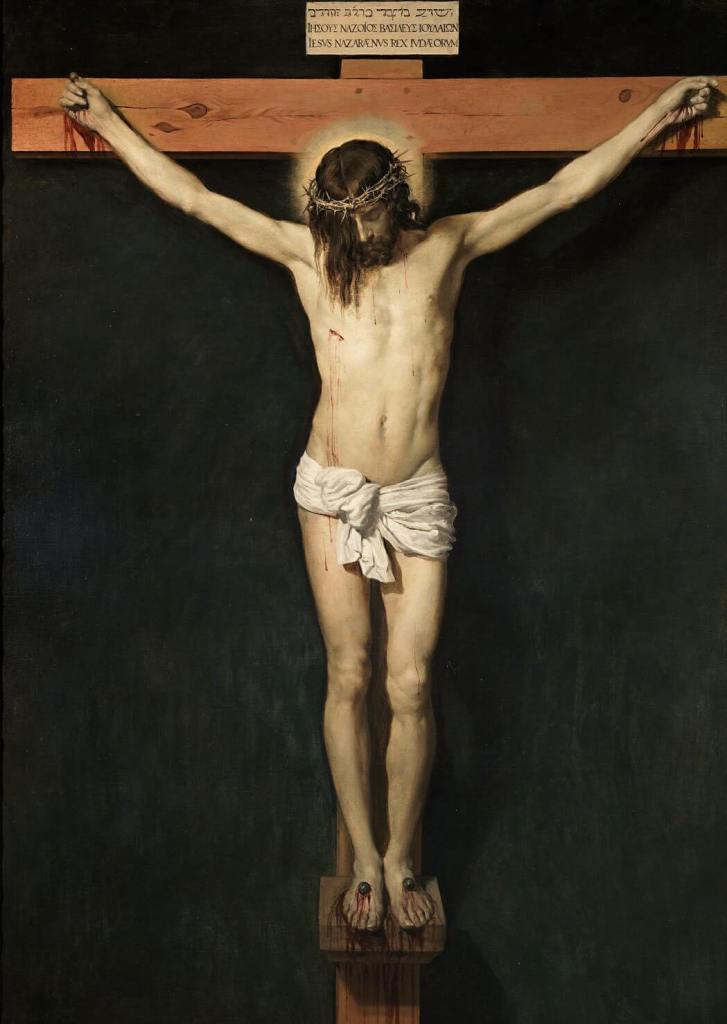

Entonces, ¿cuáles son esos “maestros” que ayudan a configurar el lenguaje plástico de Velázquez antes de su partida a Madrid? Hay que señalar que la ausencia de imágenes concretas de Caravaggio o Ribera no supone obstáculo alguno para que el naturalismo pueda llegar a Sevilla, y no solo en pintura. Esto implica la escultura, puesto que el propio Pacheco se encargaba de las labores de policromar la imaginería de Martínez Montañés; piezas que permiten un acercamiento emocional y atractivo gracias a su delicado naturalismo. La construcción de los paños de algunos lienzos o, años después, la imponente presencia del Cristo crucificado sobresaliendo agresivo de la penumbra, y que tanto conmovió a Unamuno, indican un evidente y gran conocimiento de la escultura coetánea.

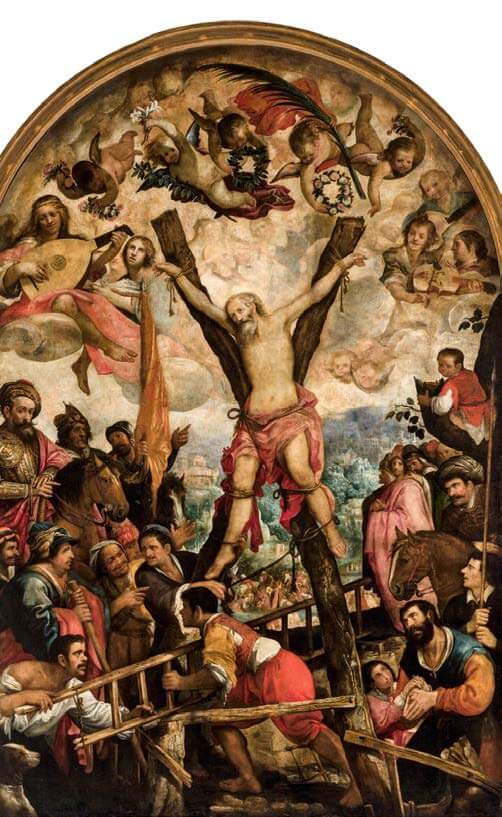

Esta propensión hacia la representación de los aspectos más inmediatos, en consonancia con las necesidades catequéticas del concilio de Trento, que precisa de un tipo de imagen de fácil lectura para un público en su mayoría indocto, es algo que el arte sevillano expresa a la perfección. Ya desde mediados del siglo anterior, una serie de pintores dejaron en la ciudad obras que pudieron servir de escuela. Resultan relevantes algunos artistas de la primera mitad del siglo XVI, como Pedro de Campaña, que se encuentra en Sevilla en los años medulares de la centuria, o Luis de Vargas. Se trata de artífices que ayudan a establecer unas bases no especialmente naturalistas, deudores aún de los modelos renacentistas romanos.

Igualmente enriquecedores y con suficientes argumentos, no obstante, como para poder servir de inspiración a la generación posterior que, ya en el paso entre los siglos XVI-XVII, inició este tránsito al naturalismo, con artistas como Pablo de Céspedes, Antonio Mohedano o Alonso Vázquez.

Pero es sin duda Juan de Roelas, pintor de ascendencia flamenca, con su llegada hacia 1603, quien supone una auténtica renovación plástica para el medio sevillano, ejerciendo como correa de trasmisión de toda esta incipiente forma de retratar la realidad. Su pintura aparece como un auténtico muestrario de imágenes novedosas, muy acordes con el naturalismo anecdótico tan típico de los flamencos, y es probablemente uno de los maestros esenciales para Velázquez.

Por otra parte, Palomino, en su biografía, ofrece una lista de nombres —en su mayoría italianos— a modo de guía docente del joven Velázquez, donde destaca a Luis Tristán, discípulo del Greco, al que denomina «segundo Caravaggio», y que pasó por Italia. Se trataba de un artista toledano pero con suficientes conexiones como para entender que su pintura no pasó desapercibida a Velázquez.

El pintor especulativo

Otra idea crucial que también aporta Palomino es que Velázquez «fue igual con Pacheco en lo especulativo». Esta especulación resulta clave para entender la forma de aprendizaje y posterior manera del arte velazqueño. Es importante entonces plantear a Velázquez como un pintor filósofo, cuestión resaltada por el propio Palomino; alguien que reflexiona sobre el hecho estético a través de campos de conocimiento más amplios que los meramente pictóricos, y por tanto muchos de sus “maestros” procedían del mundo humanista, tanto literario como científico. En este sentido, la maestría de Pacheco sí resulta fundamental; especialmente en su conexión con las élites intelectuales sevillanas a través de su academia. Esto permite a un joven Diego integrarse dentro de un círculo donde se debate acerca de diversas materias: arte, poesía, mitología, teología y, por supuesto, el legado de la Antigüedad. Dentro de estas academias ,que funcionan para Velázquez como la mejor escuela posible, hay que resaltar la que patrocina el duque de Alcalá en su palacio sevillano, así como la propia figura del aristócrata; mecenas y coleccionista de gusto exquisito, tanto de arte contemporáneo como de estatuaria clásica, pues resulta trascendental en la orientación estética de Velázquez.

Una literatura paralela

Esta nueva realidad en la pintura avanza en paralelo a unas formas literarias que también se centran en la representación de personajes humildes en su devenir cotidiano, en muchos casos alumbrados con una sugerente dosis de humor. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, novela coetánea de la primera pintura de género flamenca, el Guzmán de Alfarache, o piezas teatrales cómicas de diversa índole. También algunas obras de Cervantes, otro humanista convencido y situado además en Sevilla varios años, y que buscará una poética realista mirando y describiendo escrupulosamente a individuos olvidados por las letras. Todas ellas representan nuevas formas de aproximación a una poética de lo cotidiano en clave naturalista, de forma cómica en muchas ocasiones.

La pintura de género

Lo que estamos planteando, tiene su más palmaria demostración en sus primeras obras, los denominados bodegones, es decir en la pintura de género o costumbrista. Cuadros de sobra conocidos, pero que siguen causando asombro en el espectador actual ante la calidad de su ejecución, o por la extraña tensión entre la humildad de lo representado y la fuerza espiritual que los alienta. Hay que tener en cuenta que las imágenes de este tipo proceden de una moderna forma de enfocar la realidad, que apenas contaba en este momento con medio siglo de desarrollo.

La pintura de género nace en Flandes hacia 1550, especialmente centrada en cuadros de cocinas, tabernas o mercados. Llega a Italia pocos años después, y algunas de sus novedades alcanzan Sevilla a inicios de la centuria. Nos referimos a obras de Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, Vincenzo Campi, Bartolomeo Passerotti o incluso de la familia Bassano. Velázquez, por tanto, se encuentra readaptando imágenes que resultan parte de la vanguardia artística europea, lo que explica su éxito entre las élites intelectuales que frecuenta.

El arte de la Antigüedad

Todas estas construcciones plásticas se encontraban teorizadas desde antiguo, cuando Plinio menciona a un artista llamado Pireicos, que se hizo famoso pintando cosas humildes, o incluso de talante grosero. Se trata de una retórica contraria a la pintura que glorifica grandes sucesos o personajes: reyes, santos, dioses —lo habitual tradicionalmente— y se centra en unas tipologías humanas escasamente abordadas.

Esta brecha que se abre a la libertad creativa, al apreciar la enorme destreza y habilidad que supone elevar las cosas pequeñas a la categoría de gran arte, está defendida por el círculo humanista de Velázquez, que incluso, como en el caso de Rodrigo Caro, va a dar ejemplos de cómo ya había sido tratado en el clasicismo grecolatino. De este modo, la elección de estos temas vulgares —tenidos por fruslerías— se encuentra plenamente justificada y permite a Velázquez, incluso en sus asuntos mitológicos, encontrar un camino personal refrendado por el conocimiento de la Antigüedad. Como diría Lope de Vega —otro artista que buscó en la realidad cotidiana fuentes de inspiración para construir sus comedias— en su Gatomaquia: «En materias humildes grandes versos».

Epílogo: Madrid-Italia

En 1623 Velázquez parte definitivamente a la corte, donde emprenderá junto a Felipe IV una de las conexiones entre mecenas y artista más fructíferas de la historia del arte. Pasará los siguientes treinta y siete años de su vida aprendiendo, reflexionando sobre arte y construyendo una de las carreras más coherentes de la pintura occidental, casi un tratado filosófico-pictórico que culmina con Las Meninas.

Es evidente que su encuentro con Rubens le va a ofrecer herramientas precisas que le ayudarán a desentrañar la pintura veneciana y que, primero en Madrid y después en Italia, van a configurar su carrera posterior. Toda esta continua mejoría, en forma de nuevos maestros —Tiziano, Tintoretto, Veronés, Guercino...— le llevará a la cúspide de la pintura de su época. Pero mucho de su temperamento artístico y de su forma de mirar el mundo se encontraban ya firmemente asentados en la Sevilla de su juventud.