En la historia de las cuatro décadas de franquismo la oposición al régimen se ha identificado con los postulados de izquierda. Sin embargo, también se alzaron voces contra la dictadura desde otros sectores políticos que en principio apoyaron la sublevación, como es el caso de los monárquicos.

Franco, el militar monárquico

Uno de los rasgos de la personalidad del general Franco era su carácter taimado y discreto, que impedía conocer con certeza cuáles eran sus verdaderas intenciones. En este sentido, su proximidad al rey Alfonso XIII en los años anteriores a la proclamación de la Segunda República hizo que muchos creyeran que el militar, además de ser un defensor a ultranza de los valores más reaccionarios, era un convencido monárquico.

En el mes de julio de 1923 Franco recibió la notificación de la licencia concedida por el rey Alfonso XIII para que pudiera casarse, requisito burocrático imprescindible para poder celebrar el enlace. El entonces jefe del Tercio de la Legión aprovechó un periodo de cierta calma en el Protectorado de Marruecos para solicitar un permiso de cuarenta días y contraer matrimonio con Carmen Polo.

La boda de Franco

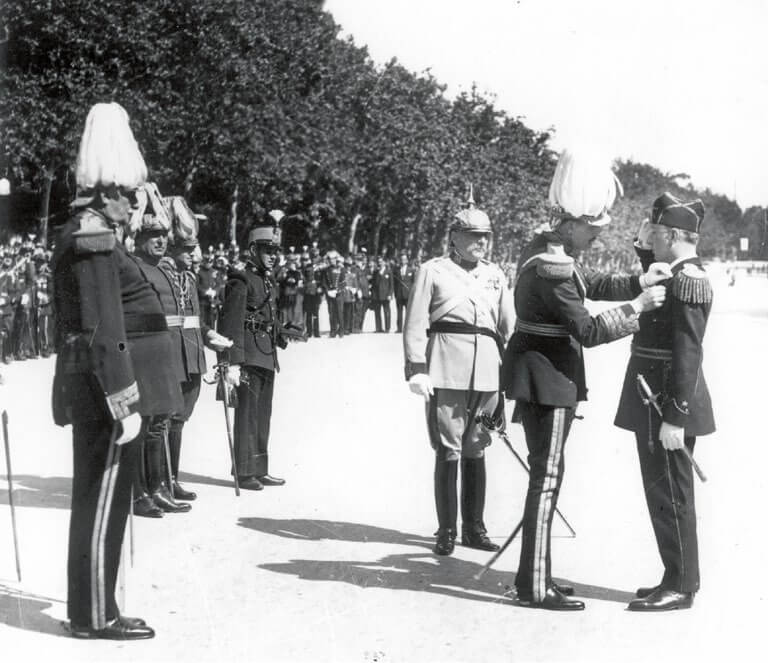

A mediados de octubre de 1923, Franco llegó a Madrid y fue recibido en audiencia por Alfonso XIII. El militar aprovechó el encuentro con el monarca para agradecerle su nombramiento como gentilhombre de Su Majestad y pedirle al rey que ejerciera de padrino en su próxima boda, petición que fue atendida. En medio del ambiente cordial y distendido en el que se desarrolló el encuentro, Alfonso XIII le preguntó sobre la situación militar que se vivía en Marruecos, manifestando al mismo tiempo su escasa confianza en la posibilidad de una resolución del conflicto ventajosa para España. Franco dejó entonces a un lado los formalismos y le habló sobre el deber moral y patriótico de permanecer en el Protectorado, al mismo tiempo que expuso la posibilidad de someter a las cabilas rebeldes mediante un desembarco en la bahía de Alhucemas.

Este plan militar, que Franco hizo suyo, llevaba tiempo en las mesas de los altos mandos destinados en África. Impresionado por la capacidad de convicción del joven teniente coronel, el monarca le pidió que hablase en persona con Primo de Rivera (padre) para exponerle sus argumentos en contra del abandono definitivo de Marruecos. Franco le prometió a Alfonso XIII que se entrevistaría con el entonces dictador en cuanto se le presentara la ocasión.

Después de la luna de miel, Franco y su esposa fueron recibidos en audiencia por Alfonso XIII. Durante el encuentro el monarca le reiteró su interés personal en que se entrevistase cuanto antes con Primo de Rivera. Forzado por las circunstancias, a Franco no le quedó más remedio que cumplir con el deseo del que había sido su padrino de boda. Con el beneplácito y recomendación del rey, acudió a visitar al dictador, que lo recibió con resignada condescendencia. Convencido de que lo mejor para España era abandonar Marruecos, el general Primo de Rivera escuchó indiferente los argumentos de Franco, para después despedirlo con la vaga promesa de que su propuesta sería estudiada, evasiva que en realidad ocultaba su frontal rechazo a cualquier plan que pudiera ir en contra de una decisión que ya tenía tomada. Frustrado, Franco nunca olvidaría aquella humillación.

Al mantener estas buenas relaciones con Palacio, Franco era considerado por los monárquicos como uno de los suyos, aunque nadie le hubiera preguntado. La proclamación de la Segunda República no acalló a los defensores del trono, que esperaban que Alfonso XIII retornase del exilio. En este contexto, muchos de ellos vieron en el militar al hombre indicado para liderar una sublevación contra el régimen al que consideraban responsable del final de la monarquía.

Sin embargo, sus expectativas pronto se vieron defraudadas. Al principio de la Guerra Civil Franco se dejó querer y se mostró receptivo, debido sobre todo a la necesidad de aunar en torno a su figura a las diferentes «familias» que apoyaban al bando alzado en armas contra la República. Sin decantarse claramente por ninguna de estas sensibilidades políticas que acabaron conformando lo que vino en denominarse el Movimiento, cuando consolidó su poder Franco fue dando largas a los monárquicos que le habían apoyado. Cuando estos se quisieron dar cuenta de su doble juego ya era demasiado tarde.

Una boda de postín

Después de varios aplazamientos, el 22 de octubre de 1923 Francisco Franco contrajo matrimonio con Carmen Polo Martínez-Valdés en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo. El teniente coronel tenía treinta años y la radiante novia veintitrés. Por la condición del novio de gentilhombre de cámara, el padrino de boda fue Alfonso XIII y la madrina la reina Victoria Eugenia. Los monarcas no asistieron al enlace y fueron representados por el general Antonio Losada, gobernador militar de Asturias, y doña María Pilar Martínez-Valdés, tía de Carmen.

Como se encargaron de reflejar las crónicas sociales de la época, la novia vestía un traje de crespón blanco con cola forrada de tisú, y bajo el velo que cubría su cabeza llevaba una diadema de azahar. Franco lució el uniforme de la Legión, con sus medallas bien visibles y la llave de gentilhombre que representaba su cargo en la corte, elaborada pieza de orfebrería regalo de la ciudad de Oviedo y sufragada por suscripción popular.

El enlace tuvo una gran repercusión, de la que se hicieron eco los medios de comunicación de la época. La revista Mundo Gráfico encabezó el reportaje que le dedicó con el titular «La boda de un caudillo heroico». En las fotografías, la pareja aparecía sonriente a la salida de la iglesia y en ellas se podía apreciar la transformación física que Franco había experimentado en los últimos años. Su porte había dejado atrás su imagen de militar retraído y silencioso para convertirse en el de un soldado gallardo y decidido. En aquellos días empezó a ser consciente de la admiración que despertaba a su paso y de su creciente fama. Todos querían estar al lado del joven teniente coronel con fama de héroe que se codeaba con la realeza.

Enfrentamiento con Kindelán

El general Alfredo Kindelán, jefe de las fuerzas aéreas sublevadas durante la Guerra Civil y militar con una sólida formación aeronáutica, nunca ocultó sus fuertes convicciones monárquicas. La proclamación de la Segunda República le llevó al autoexilio en Suiza, desde donde regresó en 1934 para colaborar activamente en el ruido de sables previo al golpe de Estado de julio de 1936.

Al comienzo de la Guerra Civil Kindelán comprendió que la restauración monárquica no iba a ser una tarea fácil. Enseguida se dio cuenta de que el único punto en común de los sublevados era su oposición frontal a la República, y que únicamente la férrea disciplina impuesta por los militares mantenía unido aquel heterogéneo conjunto de ideologías sin objetivos políticos definidos. Kindelán sabía que no podía contar con Mola, Queipo de Llano y Cabanellas, tres destacados generales contrarios a la restauración, por lo que buscó el apoyo de Franco, que por aquel entonces aún mantenía intacta su condición de monárquico.

Franco solicitó a instancias de su hermano Nicolás y del general Kindelán una reunión de la Junta de Defensa Nacional que se celebró el 21 de septiembre de 1936 en las instalaciones del aeródromo de Salamanca. A ella acudieron, además de los miembros permanentes, Kindelán y el anciano general Gil Yuste, este último también declarado monárquico. Con su presencia se pretendía equilibrar la balanza entre los vocales contrarios a la restauración y los que deseaban que la victoria sobre la República supusiese el regreso del rey.

Durante el encuentro, Kindelán defendió la necesidad de contar con un mando único que coordinase las operaciones militares y el esfuerzo de guerra. No citó ningún nombre pero todos entendieron que se refería a Franco como el más capaz para asumir esa responsabilidad, con la esperanza de que el triunfo militar de su protegido favoreciese la restauración. Sin darse cuenta, el jefe de la aeronáutica de los sublevados estaba entregando a Franco el poder en bandeja.

En un principio, el resto de miembros de la Junta no se opusieron a esa posibilidad, pero tampoco manifestaron abiertamente su apoyo explícito, expresando así cierto recelo no declarado. Al final de la reunión, los generales decidieron posponer la decisión para un mejor momento y el asunto quedó pendiente. Con su actitud indecisa acabaron permitiendo que Franco se hiciera con el poder en una astuta jugada que muy pocos fueron capaces de intuir.

A pesar del destacado papel que ocupaba en la cúpula de los militares sublevados, Kindelán nunca se llevó bien con Franco, al que siempre consideró un advenedizo ávido de poder. El error del aviador fue creer que podía mantenerlo bajo control para que pudiera satisfacer los intereses políticos de la facción monárquica. Cuando se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Franco ya era demasiado tarde.

Los roces entre ambos venían de lejos y se agravaron con ocasión del regreso a España de Ramón Franco, el hermano pequeño del Generalísimo, considerado la oveja negra de la familia por sus ideas republicanas. Masón, conspirador contra la monarquía y defensor de opiniones de extrema izquierda, sus actividades subversivas le habían enemistado con destacadas personalidades de la República. Destinado en Washington con un cargo diplomático, volvió a España cuando su hermano se convirtió en Generalísimo.

En medio de la Guerra Civil, cualquier otro militar con su pasado habría sido ejecutado inmediatamente ante un pelotón de fusilamiento, pero Franco empleó con su hermano pequeño una doble vara de medir. Para salvar las apariencias, se le sometió a un proceso de depuración en el que fue declarado inocente después de renegar de su pasado político. Poco después se le ascendió a teniente coronel y se le entregó el mando de la Base de Hidros de Pollensa en Mallorca. Estas arbitrarias decisiones no fueron consultadas con Kindelán, enemigo declarado de Ramón Franco, al que consideraba un rojo masón antimonárquico.

Irritado por la situación, el general envió al Generalísimo una airada carta en la que expresaba su malestar ante la indulgente actitud adoptada con el controvertido aviador. En ella llegaba a afirmar que «…muchos creen que su hermano es masón, ha sido comunista y debería ser fusilado». Como en otras ocasiones, Franco decidió contemporizar a la espera del momento adecuado para poner a Kindelán en su sitio. La muerte de Ramón Franco en el transcurso de una misión de bombardeo cerró el asunto en falso.

La relación entre Franco y Kindelán se volvió aún más tensa cuando el aviador Juan Antonio Ansaldo, un destacado y ferviente monárquico, fue arrestado bajo la acusación de conspirar a favor de la monarquía. Las comparaciones con el caso de Ramón Franco eran odiosas y colmaron la paciencia del general. Por si fuera poco, en febrero de 1939 se produjo un nuevo incidente entre ambos cuando el capitán de Aviación Alfonso de Hoyos y Sánchez, intrigante oficial protegido por el cuñadísimo Serrano Suñer, fue destinado al Consejo de Estado sin consultar el asunto previamente con Kindelán.

Altercado en el Ritz

Enfurecidos por esta nueva intromisión, varios capitanes de aviación destinados en Barcelona, liderados por el hijo de Kindelán, se presentaron en el hotel Ritz de la Ciudad Condal donde residía Hoyos y se produjo entre ellos un violento altercado. Como represalia, el régimen inculpó a los capitanes de conspirar con Ansaldo, acusación falsa por la que fueron condenados a penas entre cuatro y seis meses de arresto, lo que supuso para algunos —entre ellos el hijo de Kindelán— la expulsión del Ejército. Para no empeorar las cosas, el general de Aviación solicitó la baja definitiva del Ejército, petición que le fue denegada. Por el contrario, Franco sí le concedió un mes de permiso que debía servir para calmar los ánimos de todos. Estos desencuentros hicieron que el general Kindelán se convirtiera en uno de los más enconados opositores monárquicos al régimen de Franco.

Finalizada la contienda civil y con Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, Kindelán se mostró partidario de la causa aliada. Receptor de sobornos británicos para evitar que España luchase al lado del Eje, el general llegó a reunirse con Franco para advertirle de la posibilidad de un golpe de Estado para restaurar la monarquía si finalmente se cedía ante los alemanes.

El Manifiesto de Lausana

A pesar de lo que pudiera parecer, Franco no ignoró la amenaza que para la estabilidad del régimen que personificaba podía suponer la oposición monárquica. En la década de los cuarenta sus esfuerzos por neutralizar a sus líderes, con Kindelán a la cabeza, se habían revelado hasta entonces ineficaces, mientras él oscilaba en un difícil equilibrio por mantener la cohesión de las diferentes «familias» que convivían dentro del franquismo.

A pesar de las represalias más o menos veladas que sufrió en esos años, Kindelán insistió en sus ataques contra Franco. Pero es a partir de 1945 cuando la relación de los monárquicos con el régimen alcanza un grado de tensión que amenazó con la ruptura definitiva. Como reflejo de esa crisis, el 19 de marzo de ese año se hizo público el que fue conocido como Manifiesto de Lausana, firmado por don Juan de Borbón, pretendiente al trono de España después de la renuncia de Alfonso XIII y sus dos hijos mayores.

En el documento, don Juan anunciaba el fin de los contactos con el régimen franquista, al que acusó de estar «…inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje». Atrás quedaba el ruego personal por carta que el hijo de Alfonso XIII le había hecho a Franco en el transcurso de la Guerra Civil. En la misiva, don Juan expresó que «…deseo un puesto de combate junto a todos los buenos españoles», ofrecimiento que fue rechazado.

Antes de tomar una decisión, el pretendiente había sondeado a sus partidarios sobre la conveniencia de hacer público el Manifiesto. El respaldo definitivo a la iniciativa llegó el 7 de marzo, después de una reunión en Madrid entre destacados monárquicos en la que estuvo presente Kindelán. Aunque la censura franquista se encargó de silenciar el contenido del documento, varios medios internacionales recogieron las críticas que don Juan vertió contra el régimen. Ante este desafío la reacción de Franco no se hizo esperar.

El dictador envió emisarios a Lausana, donde residía el pretendiente, para exponerle el apoyo, sin aparentes fisuras, de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el Movimiento al régimen franquista. Con esta visita los representantes de Franco querían hacerle desistir de cualquier veleidad que le hiciera seguir creyendo en la posibilidad de acceder al trono. Las represalias contra aquellos que respaldaron la iniciativa no tardaron en llegar. Los militares implicados fueron desterrados o enviados a destinos de segundo nivel desde donde no pudieran interferir en la vida política de la España de posguerra. Franco identificó a Kindelán como responsable directo de la elaboración del Manifiesto y ordenó su inmediata detención. Los llamamientos a la reflexión y la calma de alguno de los asesores del dictador evitaron que el general monárquico acabase con sus huesos en la cárcel. Desterrado en Canarias, Kindelán pasó a la reserva en 1949.

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado

Aunque Franco había conseguido cerrar la crisis provocada por el Manifiesto de Lausana imponiendo su voluntad, sabía que no había logrado someter del todo a la oposición monárquica. Con su discreción habitual interpretó el enfrentamiento, apaciguado a duras penas, como una seria advertencia de una amenaza latente a la que debía prestar atención. Fue entonces cuando movió ficha con un gesto político con el que pretendió acercar posiciones pero sin realizar demasiadas concesiones.

El 28 de marzo de 1947 el Gobierno franquista remitió a las Cortes el proyecto de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, quinta norma de las ocho Leyes Fundamentales previstas para la organización de los poderes del Estado durante la dictadura. En su texto se recogió la definición de España como un «Reino», aunque Franco se reservaba la Jefatura del Estado y la prerrogativa de proponer a las Cortes el nombramiento de un sucesor a título de rey o regente en el momento que considerase oportuno.

El proyecto de ley no fue aceptado por los monárquicos, que veían en él un deseo de Franco por perpetuarse en el poder y controlar su sucesión. Don Juan fue informado por el almirante Carrero Blanco, redactor de la norma, de las intenciones del dictador, al mismo tiempo que le señalaba las condiciones de sometimiento del pretendiente a los principios del Movimiento si algún día quería reinar en España. Como era de esperar, don Juan no aceptó los términos de la ley y el 7 de abril hizo público el que fue llamado Manifiesto de Estoril, en el que denunciaba la nulidad del proyecto legal y defendía a ultranza los valores de la monarquía hereditaria como garantía del porvenir del país.

Contrariado por la reacción del pretendiente, Franco decidió continuar adelante y el 6 de julio de 1947 se celebró un referéndum sobre la Ley de Sucesión, que fue aprobada por una mayoría abrumadora de electores, en uno de esos actos típicos con los que las dictaduras dan una pátina de legalidad a sus decisiones trascendentales. Este respaldo permitió a Franco presentarse a sí mismo como jefe de Estado del recién proclamado Reino de España, soberanía de la que se apropió mientras el trono estuviese vacío.

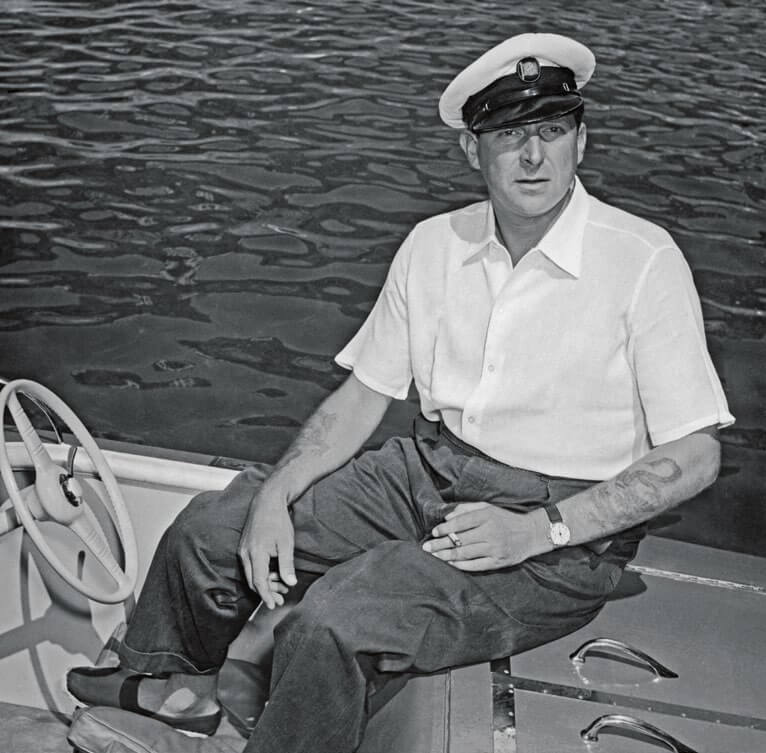

Ante esta política de hechos consumados en la que no había marcha atrás, ambas partes decidieron acercar posturas con un encuentro en el que se puso especial cuidado para que sus respectivos partidarios no pudieran interpretarlo como una cesión ante el rival. Con esa premisa el 25 de agosto de 1948 Franco y don Juan mantuvieron una entrevista a bordo del yate Azor, anclado a cinco millas al norte de San Sebastián.

Algunos cronistas afirman que Franco dejó escapar alguna lágrima cuando ambos se saludaron en la cubierta del yate. A partir de ese momento, la entrevista se desarrolló en un clima de cordialidad no exento de puntuales tensiones. En el transcurso de esa larga conversación el dictador y el pretendiente acordaron que Juan Carlos, el hijo de don Juan, abandonase su residencia en Roma para continuar con sus estudios en España.

Como primer paso del plan acordado entre ambos, el 9 de noviembre de 1948 Juan Carlos fue recibido por Franco en el Palacio de El Pardo. Desde su llegada al país sobre el que iba a reinar, su educación se dejó en manos de preceptores de probada lealtad a los principios del Movimiento. Al inicio de la década de los sesenta el dictador se planteó resolver el problema sucesorio, pero pospuso su decisión hasta el 22 de julio de 1969, fecha en la que amparándose en la Ley de Sucesión designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado con el título de Príncipe de España.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.