Un día de 1916, Max Wertheimer, fundador de la psicología de la Gestalt -también conocida como psicología de la forma-, preguntó a Albert Einstein acerca de la teoría de la relatividad: “Doctor, ¿cómo lo consiguió?”. Wertheimer quería saber cómo pensaba el físico para haber sido capaz de derrumbar el edificio de la mecánica clásica. ¿Es que tenía más conocimientos que los demás? ¿O quizá todo fue fruto de la casualidad?

Einstein le dijo al psicólogo que su intuición le decía que había algo que chirriaba en la mecánica newtoniana, y que la relatividad especial surgió porque se planteó dos preguntas: ¿Cómo se vería el mundo si viajara montado en un rayo de luz? ¿Veríamos la luz detenida si viajáramos junto a ella a la misma velocidad? Parece algo extravagante, pero Wertheimer ahí residía el éxito de Einstein.

Pues bien, esta conversación fue un aldabonazo para la investigación del psicólogo alemán sobre la captación intuitiva, esto es, la comprensión repentina de una situación de manera intuitiva, es decir, sin necesidad de seguir un razonamiento: es un golpe de intuición perceptiva, el ¡Eureka! de Arquímedes.

Evidentemente la intuición de Einstein tenía que ver con sus conocimientos sobre física y su capacidad para el pensamiento lógico, pero el hecho determinante fue su capacidad para mirar las cosas de manera diferente y apartarse de los principios trillados. Dicho de otro modo, Einstein era un maestro en la reestructuración de problemas.

Cuando la solución viene por sí sola

Todos hemos tenido alguna vez la experiencia de que la solución a un problema puede aparecer de forma repentina e inesperada en nuestra cabeza. La solución se nos aparece de forma tan evidente que nos maravilla y nos preguntamos cómo es posible que no se nos hubiera ocurrido antes.

No lo hace de forma gradual, sino que es algo que sucede de pronto y de forma inintencionada. No es como cuando calculamos, que sabemos cuántos pasos nos faltan para llegar al resultado. De hecho, cuando un problema necesita de un golpe de intuición hay que actuar de otra manera.

Así lo demostraron los trabajos de Janet Metcalfe del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Buscó que los voluntarios de sus ensayos afrontaran problemas de percepción intuitiva y, además, les pidió que indicaran usando las palabras “caliente” y “frío” si pensaban que estaban cerca o lejos de la solución. El resultado fue que antes de que sucediera el “impulso casual de ingenio” los voluntarios seguían estando tan perdidos como al principio. Este es un rasgo de la intuición.

Daniel W. Wegner de la Universidad de Harvard -que murió de ELA en 2013- era rotundo: “la chispa intuitiva nos sorprende totalmente despistados”. La inspiración nos pilla de improviso y tenemos la impresión de que no hemos tenido nada que ver con ella; es como si esa idea luminosa viniera caída del cielo, como suele decirse, 'llegó por ciencia infusa'. Ahora bien, ¿por qué hay problemas que nos parecen insolubles a pesar de que, en teoría, disponemos de los conocimientos necesarios para resolverlos?

La mente como un plano de metro

Stellan Ohlsson de la Universidad de Illinois en Chicago dice que al contemplar un problema lo que hacemos es producir una representación mental, una especie de visualización interna, en nuestro cerebro, y en ella solo aparecen determinados aspectos (de hecho, se sabe que el cerebro humano solo es capaz de manejar hasta 10 variables distintas). Es como el plano del metro, que es la representación de la verdadera red de metro.

En el mapa tenemos la secuencia de las estaciones y los lugares donde podemos hacer un transbordo, pero las distancias entre estaciones no están dibujadas a escala: tenemos una representación parcial de la realidad donde solo se resaltan ciertos aspectos, que son los relevantes para poder usar el metro.

Del mismo modo, la representación que hacemos en nuestra mente de un problema solo selecciona determinados fragmentos, algo que nuestro cerebro hace de manera aurtomática. Y esto es lo importante: las nuevas tareas a realizar las miramos con el conocimiento acumulado con anterioridad. Parafraseando el conocido refrán, miramos el problema con el color del cristal que hemos usado con anterioridad. Y no nos sirve.

Es entonces cuando empieza a funcionar una nueva maquinaria. Cuando nos estamos dando por perdidos, cuando no sabemos cómo atacar el problema, se ponen en marcha procesos inconscientes que modifican la representación interna del problema: el fracaso repetido, opina Ohlsson, fuerza la reestructuración.

Y es entonces cuando se abran nuevas posibilidades que antes ni habíamos imaginado. Se nos hace la luz y vemos la solución al problema como trivial. ¿Realmente el conocimiento previo impide resolver el problema?

El conocimiento nos impide encontrar la solución

El psicólogo Karl Duncker lo demostró en un ingenioso experimento que publicó en 1935 y que se conoce como “el problema de la vela”. A los voluntarios les propuso un problema: tenían que encender una vela que debía estar fijada en un corcho que había una pared del laboratorio. Para eso les proporcionaba una vela, unas chinchetas en una caja y unas cerillas. Lo que Duncker buscaba es que los voluntarios se dieran cuenta de que la forma de hacerlo era fijar a la pared la caja de las chinchetas, que sería la base donde colocar la vela. En este caso la reestructuración consistía en olvidar el uso de la caja como contenedor.

Pues bien, los voluntarios resolvían la tarea si se les entregaba, la vela, las cerillas, las chinchetas y la caja por separado. Pero si las chinchetas se encontraban dentro de la caja. Les costaba mucho y buscaban formas alternativas para hacerlo, como fundir cera para pegar la vela al corcho (que no funcionaba). Para Duncker, tener las chinchetas en la caja lo que hacía era subrayar el uso habitual de las cajas como contenedores y les impedía pensar en que podían tener un uso alternativo: el conocimiento previo limitaba la flexibilidad del pensamiento.

Por su parte, el psicólogo Abraham Luchins (pionero de la Gestalt) demostró que la ejecución repetida de los mismos pasos de una solución nos impide buscar otras estrategias que resuelven el problema de manera más sencilla. Luchins lo llamó 'problema de actitud' o efecto Einstellung. El uso de un cierto método nos ciega frente a un procedimiento más eficiente.

¿Cómo eres de intuitivo?

Si quieres probar hasat qué punto el conocimiento previo te impide resolver un problema, prueba con el siguiente juego de los psicólogos Günther Knoblich y Michael Öllinger.

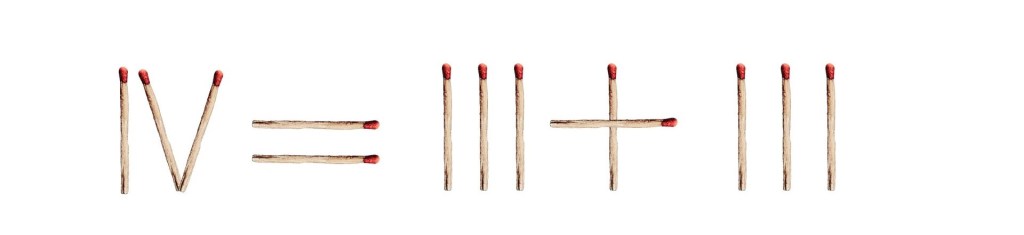

En la imagen de abajo tiene una operación matemática incorrecta y tienes que convertirla en correcta moviendo una sola cerilla.

No sigas leyendo hasta que lo tengas.

¿Ya?

La solución es sencilla: basta con convertir el IV en VI.

Ahora prueba con esta otra.

Parece más complicada, ¿verdad?

Inténtalo pero si te rindes, puedes seguir leyendo.

La solución es sencilla si te das cuenta que no solo puedes mover las cerillas que componen los números, sino también la que componen los símbolos: solo tienes pasar una cerilla del signo igual (y se convierte en menos) y el menos lo conviertes en igual.

¿Por qué este te ha costado más resolverlo? Porque el primer ejemplo te implanta la idea preconcebida de que el procedimiento consiste en mover las cerillas que componen los números, y solo cuando amplias la representación se abren nuevas posibilidades de solución. Como explican esos dos psicólogos “la concepción previa del objetivo no se puede ampliar de manera consciente; la persona que intenta resolver el problema no sabe qué posibilidades está omitiendo. Sólo las reconoceen el momento en que encuentra la solución”, que le llega de manera inconsciente. Ese es el mecanismo de la intuición.

Referencias:

- Karl Duncker. Zur Psychologie des produktiven Denkens. Verlag Julius Springer, Berlin. pp. 103–122

- Luchins, Abraham S. (1942). "Mechanization in problem solving: The effect of Einstellung". Psychological Monographs. 54 (6): i–95. doi:10.1037/h0093502.