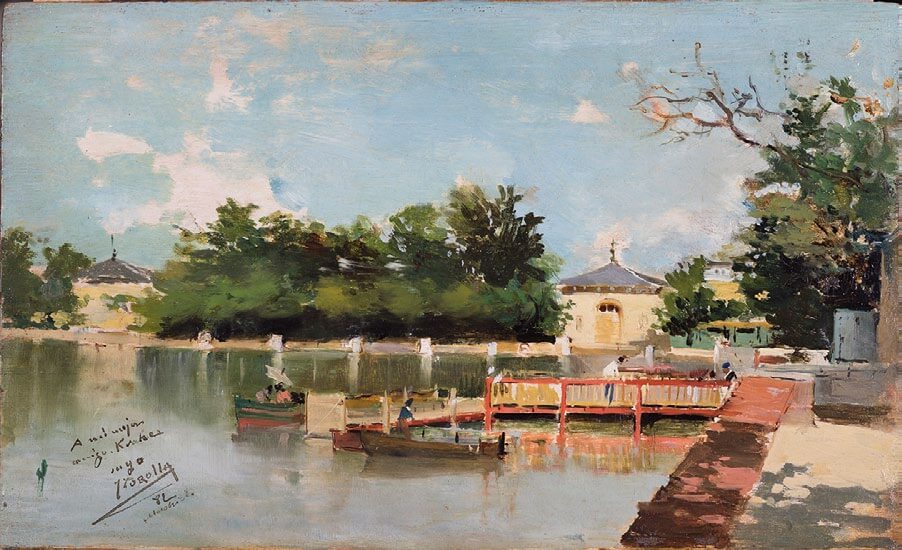

Los investigadores del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universidad de Lleida hemos tenido la suerte de disfrutar estudiando dos hermosas piezas, ambas de colecciones particulares, que, tras una dilatada y apasionante investigación, hemos atribuido sin ningún género de dudas a Joaquín Sorolla. Se trata de una maravillosa y diminuta tabla que representa el Embarcadero del Retiro (1882) y de un portentoso lienzo, Cabeza de niña en el lecho (1883).

Pasión por lo inédito

El CAEM es un centro de investigación de pintura inédita que opera en las excelentes instalaciones del Parque Científico de la Universidad de Lleida. Un centro único en España que estudia, perita y certifica obras de arte con un altísimo rigor científico. Con más de 20 años de experiencia y más de 100 asesores nacionales e internacionales, le distingue su código ético, revestido de una impoluta transparencia y veracidad científica.

El Well-trained Scientific Staff del CAEM está conformado por un grupo de investigadores jóvenes muy preparados y entrenados en la observación, en directo y a pie de obra, de pintura inédita. Llegamos hasta el fondo de cada una de las obras que certificamos. Nos apasiona el estudio de las piezas arcanas, desconocidas y controvertidas.

La técnica al servicio de los ojos

Todas las obras que ingresan en el CAEM son sometidas, en primer lugar, a un profundo examen ocular (organoléptico), con el fin de captar, de visu, todas sus características. Los investigadores del CAEM abrimos los ojos y vemos pintura de otra manera, sin prisas indebidas. Se hace hincapié en las patologías que presenta la pieza y su conservación (lo que ayuda a saber su antigüedad real), las características del lienzo y el bastidor o el tipo de pincelada. Esto nos permite saber si la obra cumple con los patrones propios del período y artista (o escuela) a los que, a priori, se atribuye.

A su vez, la obra es sometida a toda una serie de pruebas técnicas (fotografía HD, fotografía infrarroja, observación con microscopio, luz ultravioleta, radiografías, etc.), lo que facilita conocer las distintas intervenciones de restauración o los pigmentos empleados; así sabemos si han sido preparados manualmente o son de confección industrial y, por tanto, que la obra es posterior a la aparición del pigmento más joven que presenta. Observamos también el proceso creativo de la obra; es relativamente sencillo saber si responde a una idea original o si es una copia de otra. Todas estas pruebas dan información por sí mismas, pero es el contraste comparativo entre todas ellas, con el fin de comprobar que no se contradicen entre sí, lo que nos ofrece los convincentes resultados finales.

Tenemos muy claro que para atrapar un Sorolla inédito (o cualquier otra gran obra maestra) todas las sofisticadas —y necesarias— pruebas técnicas que realizamos están siempre al servicio del ojo. Son los llamados análisis multibanda (multi-band technical imaging) o análisis multiespectral, que operan en diversas regiones del espectro lumínico visible e invisible. Sabemos, por ejemplo, que las fotografías HD, obtenidas en alta resolución, son primordiales e importantísimas porque complementan muy bien el examen de visu; gracias a ellas podemos comprender bien la obra y descubrir y apreciar detalles de un modo profundo. Manejar en un buen ordenador una fotografía digital HD de calidad, ampliarla y confrontarla con la pieza original en estudio, conlleva beneficios perceptivos y analíticos impagables. A Sorolla, a Ribera o a Goya los atrapamos siempre así, penetrando en su comprensión más recóndita. Examinando sus obras, sus hechuras plásticas (los estilemas), el ductus ejecutivo, sus ringo-rango, con profundidad. Con la paciencia del profeta Job.

También se lleva a cabo un profundo estudio iconográfico e iconológico de la obra, con el fin de datarla o ubicarla en una geografía concreta, pues la forma de representar un mismo tema puede variar dependiendo de las distintas escuelas nacionales. O, por ejemplo, una prenda concreta creada posteriormente a la fecha en la que se data una obra obligará a retrasar el momento en que se creía pintada.

Por último, se realiza un análisis técnico-formal y estilístico comparativo, con el cual se buscan afinidades y disonancias con un pintor o escuela concretos. Ante un posible Sorolla o un Cézanne, esta comparación es fundamental. Tan solo cuando todas las piezas encajan, el CAEM se siente capacitado para atribuir.

Cada obra es un unicum. Imputar una pieza es siempre una nueva aventura; en ocasiones esta presenta firmas (verdaderas o falsas), fechas inscritas en su anverso o reverso, etiquetas de casas de subastas o anticuarios, inscripciones o numeraciones que responden a antiguos inventarios, etc. A veces nos encontramos con pistas deliberadamente falsas. Todo es analizado y trabajado en profundidad, con un exigente espíritu detectivesco, sin ser extrañas las ocasiones en que hemos podido llegar a reescribir la historia de una pintura averiguando que fue incautada durante la Guerra Civil, a qué colecciones privadas perteneció o en qué ciudad su artífice compró el lienzo.

Desentrañar un extraordinario paisaje

Como decíamos, solo cuando todas las piezas encajan en nuestro puzle interpretativo podemos atribuir una obra, y esto es lo que nos ocurrió con el bellísimo Embarcadero del Retiro (1882), de Sorolla.

En concreto el Embarcadero fue estudiado en primera línea por los investigadores Ximo Company, director del CAEM, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Lleida, y Marc Borrás, Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona.

En principio surgieron dudas. Casi siempre sucede así. ¿Por qué Sorolla y no un imitador? La frontera entre ambas cosas, un original y una buena imitación (un falso Sorolla), está a la orden del día. La sagacidad y paciencia analítica son, entonces, fundamentales. Hay que examinarlo todo de forma contrastada; y hacerlo por delante (epidermis pictórica), por detrás (soporte y bastidor) y por dentro (ultravioleta, fotografía infrarroja y rayos X, fundamentalmente).

Una clave infalible

Hoy sabemos con seguridad que nuestra pequeña tablita Embarcadero del Retiro fue pintada en Madrid en 1882, y que es fruto del mejor luminista de Europa: Sorolla ¿Por qué? Porque estamos ante un espectacular instante atrapado, como en una fotografía, en el cual la luz, plasmada realmente a base de colores, muestra la captura del tiempo en décimas de segundo, con sus cinco figurillas cinéticas y cambiantes, repartidas por el embarcadero. El pintor tenía entonces 19 años, y ya se nos muestra como un maestro insuperable: en este diminuto paisaje lo primero que sorprende es que todo permanece vivo, todo acontece, se mueve. Es como si esta obra, lozana toda ella, estuviera recién ejecutada.

Tras meses de estudio, análisis e inspecciones técnicas, las distintas pruebas confirmaron lo que ya anunciaba la comparativa estilística: que nos encontrábamos ante una de esas maravillosas «notas de color» del maestro (realizó más de 2.000 a lo largo de su carrera).

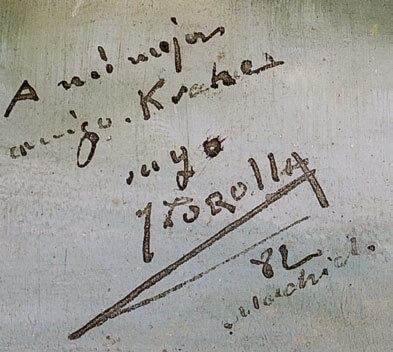

La obra, además, presenta una dedicatoria —que con toda meticulosidad hemos verificado como auténtica CAEM— a su amigo el matemático Augusto Krahe García, con quien compartió casa durante su estancia madrileña en el año 1882.

Sorolla realizó esta pintura sobre una tabla de madera, seguramente de chopo, y quizá en origen fuese la tapa de una simple caja de puros. No presenta una capa de preparación homogénea, sino que algunos puntos quedan desnudos; además, amplias zonas poseen una base de coloración blanca sobre la cual se aplican los colores, algo que apreciamos en otras obritas semejantes a esta.

La obra parece presentar un ductus plano, pero al observarla con detenimiento uno se percata de lo genuino de cada pincelada, especialmente cuando comienzan a distinguirse los diferentes grosores, las elevaciones y superposiciones de pequeños toques de color (como los azules en el follaje de la arboleda entre los edificios). Además, podemos observar cómo cada pincelada sigue un movimiento propio y libre. Esta maravillosa capacidad de pintar, tan suelta, aparentemente anárquica pero capaz de aunar tan bien la verdad de la naturaleza, es la propia de Joaquín Sorolla.

Dominio lumínico

Otro elemento a destacar es la maravillosa capacidad de plasmar la luz que muestra la obra. Las sombras y los cambios de intensidad, a pesar de estar hechos con colores que podríamos llamar puros, son sumamente naturales. Esto es especialmente visible en la zona inferior derecha de la tabla, donde podemos disfrutar de un juego de luces y sombras casi mágico en el bordillo del estanque y el paseo de tierra, que muestra la sombra de un árbol que se hace presente a pesar de estar más allá de la composición. Asimismo, llaman la atención ciertos recursos, como las reservas que Sorolla deja abiertas y que se emplean para plasmar las nubes o los fuertes destellos de luz de la pasarela. Esta forma de trabajar es característica del pintor, y la encontramos en otras obras tempranas suyas como Apunte de Clotilde (1884).

Cuestión de microscopios

Las imágenes obtenidas con microscopio permitieron identificar un buen número de pigmentos, todos coherentes con la paleta de Sorolla, así como aseverar su confección industrial, al ser sus partículas regulares entre sí. Por ejemplo, al estudiar las zonas de reserva que generan las nubes, se ve claramente cómo el albayalde mezclado con cobalto se aplica sobre una primera capa de blanco de plomo, potenciando el brillo del color que se ubica sobre esta capa inferior. Esta técnica sirvió, además, para apreciar la excelsa calidad del maestro valenciano, pues es una gozada observar con el microscopio la ejecución de las barcas, el propio embarcadero o las pequeñas figuras que disfrutan de un hermoso día soleado. Estos personajes están ejecutados con minúsculos y precisos trazos, capaces de transmitir una sensación de verdad reservada tan solo a los grandes maestros, a partir de la aplicación exacta de los colores, captando un instante fugaz, huyendo de la teatralidad, quedando congelado el suspiro de un segundo. Fijémonos en el estilizado personaje de piernas azules y camisa blanca que aparece entre los balaustres del embarcadero; es sencillamente proverbial. Su resolución plástica es impresionante. Sorolla consigue que lo fugaz se sustantivice.

Firmas verificadas

Por último, el estudio de la firma y la dedicatoria nos permitió aseverar aún más su autenticidad. Sabemos que se realizaron con una pluma, debido a que la materia se deposita en los extremos del trazo, y la zona central queda más limpia. Por otra parte, el estudio con luz ultravioleta reflejó que la obra presenta unos diminutos repintes, apenas un 4% de la capa pictórica. Algunos se encuentran cerca de la dedicatoria, pero ninguno en ella. Esta firma muestra un envejecimiento parejo al resto de la obra original, con el texto totalmente integrado en la pintura, por lo que no nos cabe duda alguna sobre su originalidad.

Por su parte, la fotografía infrarroja mostró la total ausencia de dibujo subyacente, remarcando las grandes dotes de Sorolla, maestro sin parangón en la captura de un instante fugaz sin la necesidad de ningún dibujo preparatorio en estas pequeñas obras.

Desentrañar la sombra de la muerte

Muy diferente al luminoso Embarcadero del Retiro, la Universidad de Lleida descubrió también otra preciosa obra, Cabeza de niña en el lecho, que, tras un concienzudo estudio, igualmente hemos atribuido a Joaquín Sorolla. Una investigación conducida, en este caso, por Ximo Company y Anna Victòria Pedret Grau, Máster en Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte.

Esta cabeza es asombrosa. Sorolla, con su pulcro y crudo realismo y haciendo gala de una maestría ejecutiva inaudita e increíblemente adulta, enaltece en este lienzo el dolor infantil y lo eleva a una rotunda categoría estética. La dulce y arrebatadora niña representada por Sorolla, de finísimos labios y ojos amoratados (el izquierdo tal vez todavía entreabierto y suplicante), amén de la dúctil y amarillenta epidermis que reverbera en todo su tierno y lívido rostro, constituye un indiscutible prodigio expresivo del inexplicable sufrimiento infantil frente al desolador horizonte de la muerte.

¿Cómo representar este trágico y doloroso momento? ¿Cómo pudo plasmarlo en 1883 ese gran maestro que es Joaquín Sorolla?

La fragilidad humana

Sorolla hurga y penetra en esta excelsa obra en lo más inescrutable de la existencia humana. Y lo hace con esa sabia lucidez expresiva propia de los grandes maestros; solo los grandes pintores han sido capaces de resolver de forma brillante un tema tan delicado como el de este lienzo: el dolor y la sombra de la «hermana muerte», como proclamara en el siglo XIII san Francisco de Asís.

Nunca en la historia de la pintura universal ha sido este un tema baladí: representar bien —para comprender mejor—, de forma atractiva, real y convincente, la angustiosa frontera entre la vida y la muerte, aplicada, en este caso, al devenir de una inocente niña de no más de dos años, que lucha, en solitario, extenuada y quizá sin otros recursos que los proporcionados por la divina providencia, contra el dolor, la angustia y el ocaso de su existencia. El pincel de Sorolla, sabio y mágico, traduce este sublime momento y lo convierte en una obra maestra de la pintura española del último tercio del siglo XIX.

Sorolla: grande entre los grandes

Experiencias plásticas de este tipo no son nuevas en la historia del arte; ya fueron practicadas, por ejemplo, en el siglo XVII por el holandés Johannes Thopas en su Retrato de Catharina Margaretha van Valkenburg (1682), por el estadounidense Charles Willson Peale en el desconsolado Retrato (de su esposa) Rachel Weeping ante la muerte de su hijo (1776) o, ya en el siglo XIX, por el español Leopoldo Sánchez Díaz en su Retrato yacente del Príncipe de Asturias (segunda mitad del siglo XIX), que Sánchez Díaz copió a partir de una espléndida obra perdida que Federico Madrazo realizó en 1849. En todas estas obras se exhibe calidad plástica y oficio pictórico, pero ninguna alcanza la suprema ternura expresiva que vemos en la obra de Sorolla. Por ejemplo —y retomamos de nuevo lo estrictamente relativo al «modo pictórico y resolutivo» de Sorolla—, procede destacar las certeras, diminutas pinceladas del gorrito blanquinoso de esta niña, una sinfonía armoniosa de vibrantes empastes blancos. Algo verdaderamente prodigioso, que subraya la tenue calidez de sus lívidas carnaciones.

La cabeza y el inerte cuerpecito de la pequeña se hunden y funden de manera admirablemente resignada en la blanca almohada, afín al conjunto de la coloración contenida que se exhibe en toda la obra; si bien esta tonalidad es algo más oscura para la algodonosa almohada. Sorolla —y esa es una de sus más grandes conquistas expresivas— resuelve con una presteza técnica y matérica excepcional, viva y apremiante, como en los desmochados y sueltos cabellos castaños que traduce en finísimas puntas que se desploman libres y febriles sobre la frente. Hasta el tono negruzco que reverbera en el fondo —obsérvense las distintas gamas de oscuridad— subraya e invita al espectador a quedarse exclusivamente en el acuciante dolor de la escena central.

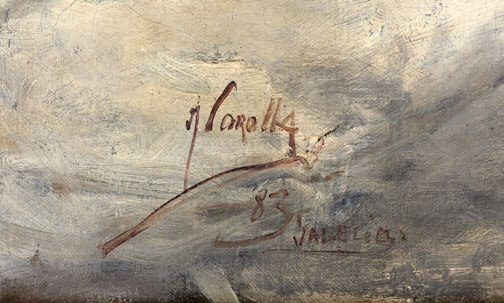

Una firma para la eternidad

Sorolla es mucho Sorolla. Originalísimo. Por eso, sobre el acartabonado y magistral triángulo grisáceo que prefigura la parte inferior derecha de nuestra obra, aparece altiva la firma del artista: «J. SorollA /83 / Valencia», realizada con un pigmento rojizo. Se trata de una firma cuya caligrafía se corresponde con la del artista valenciano, que llegó a emplear hasta cinco rúbricas distintas. Es una firma habitual de la primera etapa del pintor, que también podemos encontrar en otras obras suyas como La modelo en el estudio (1886), Academia del natural (1887), Los guitarristas, costumbres valencianas (1889), o Clotilde con los hijos, día de Reyes (1900). La morfología de la «J», la «S» y especialmente la «A» final, que está escrita en mayúscula, es afín, en trazo y forma, a la empleada por Sorolla. Las distintas pruebas realizadas nos indican que esta rúbrica fue ejecutada a la vez que el resto de la obra.

Examinar y comparar

El lienzo, de confección industrial, fue cortado y pintado sin estar adherido al bastidor, pues muchas pinceladas siguen más allá del final del lienzo hasta sus esquinas, y su imprimación es de tonalidad ocre, comúnmente empleada por el artista valenciano.

Por otra parte, el extraordinario trabajo del citado encaje del gorro de puntillas que cubre la cabeza de la niña es extremadamente parecido al encaje representado en el pecho de la bata que vemos en otras obras de Sorolla, como la del niño Jaime García Banús (1892). Comprobamos, pues, cómo en ambos casos Sorolla ha empleado pinceladas cortas y planas de un blanco matizado para resolver la base, y luego ha realizado el acabado con trazos magistrales del mismo color, pero más puro, más empastado con la punta de un pincel redondo. Se trata, sin duda, de la misma técnica y noción plástica empleada para la Niña italiana con flores (1886), detalle que también puede apreciarse en otras obras como Elenita en su pupitre (1888). Por último, la ágil manera de realizar los mechones de cabellos lisos y lacios del flequillo de la pequeña es muy parecida a los trazos frescos que conforman los mechones alborotados de la ya citada Niña italiana con flores, o los usados en el flequillo de María en la obra María Sorolla o La nena, también de 1893.

La obra, además, y como un feliz colofón, fue pulcramente restaurada en el CAEM por Ana Villalba y Salut Díez, lo que nos ha permitido gozarla y comprenderla más y mejor.

Certificar y atribuir con garantías científicas

Esta obra había permanecido oculta durante años. Poseía un lacónico certificado realizado por Francisco Pons Sorolla y Arnau, nieto del pintor, con fecha del 29 de julio de 1956. Se trataría, pues, en principio, de una obra de Sorolla realizada en su juventud, cuando todavía residía en la capital del Turia, poco antes de irse a Roma. Sin embargo, todas estas pistas históricas y todas estas buenas sensaciones plásticas, formales y estilísticas que hemos ido descubriendo en este lienzo, los historiadores del arte debemos verificarlas con análisis científicos rigurosos y más definitivos, propios del siglo XXI. Algo que ha ocupado el trabajo coral de los investigadores del CAEM durante más de siete meses, y que ha culminado con un cumplido informe artístico que la atribuye, ahora sí, de forma inequívoca, a Joaquín Sorolla. Así es como avanza la ciencia analítica aplicada a la disciplina de la historia del arte.

Finalmente, y conscientes los investigadores del CAEM de lo que representa atribuir en 2020 nuevas obras a Joaquín Sorolla, hemos consultado y contrastado nuestras propuestas atributivas con la mayor experta del mundo en la pintura de Sorolla: Blanca Pons-Sorolla, biznieta del pintor, quien, tras varios confrontos e intercambios epistolares, y después de haber visto junto a los investigadores del CAEM las mencionadas piezas en directo, no dudó en ratificar nuestra atribución y de calificarlas como dos obras primorosas e indiscutibles del primer Sorolla.