Los ministros llevaban años ocultando que el ínclito general Franco debía ausentarse cada poco en los Consejos de Estado para hacer sus necesidades; la edad no perdona ni a un levítico bajo palio. Parecía no servir de nada la tímida Ley de Prensa firmada por Fraga en el año 1966, que intentaba cambiar la censura previa por la autocensura en los medios, y Carrero Blanco, ya harto de libertinaje, en 1968 animaba al dictador a cortar de raíz “los escaparates de las librerías o la Feria del Libro abarrotados de obras marxistas o erotismo desenfrenado y la inmoralidad de los espectáculos, porque España es un país católico y el quebrantamiento de la moral del pueblo es la mejor manera de favorecer la acción subversiva que el comunismo fomenta”.

Sus miedos no estaban exentos de razón: el cambio era imparable y una de las claves fue el año 1968, incluso en España. No debemos olvidar la dicotomía de la época: entre Ernesto “Che” Guevara, el Mayo parisino, la música rock o la revolución sexual de los hippies norteamericanos, convivíamos con la Guerra de Vietnam o la invasión de Checoslovaquia y aquí, con la censura y el exilio interior y exterior. Más de tres millones de españoles emigraban del campo a las ciudades o apretaban los dientes en las estaciones de tren de media Europa, la moderna Europa, que necesitaba mano de obra barata para sostener su economía.

Aquí el baby boom empezaba a dar problemas, porque no había aulas – ni aceras– para todos aquellos niños (168.000 alumnos nuevos debían ser escolarizados) y la Iglesia seguía optando por el método Ogino, que siempre esconde algo de divinidad.

Entre 1960 y 1970, en España el PIB se duplicó; concretamente, creció en términos monetarios el 102%. La agricultura pasó de representar el 24% del PIB al 13%, mientras que la industria pasaba del 35 al 38% y los servicios del 41 al 49%. Con un saldo migratorio negativo en la década de 1960 de más de un millón y medio de personas, la economía siguió creciendo hasta la crisis del petróleo de 1973.

Los “Felices Sesenta”

La bonanza económica se apreciaba cruzando los pasos de cebra: de 32.000 automóviles producidos en 1958 se pasó a 500.000 en 1968, y la industria de construcción de vehículos extranjeros en nuestro país se consolidó (aunque de poco sirvieron las cien mil toneladas de petróleo extraídas del yacimiento burgalés de Valdeajos, la esperanza española de entrar en los países productores que quedó en agua de borrajas).

Los frigoríficos en los hogares patrios, que en los años 50 eran cosa de ricos, pasaron del medio millón también. Y los televisores –tres millones– comenzaron a invadir los domicilios; sin duda, había que darse prisa en montar una buena parrilla de programas. Conquistaron el éxito Un millón para el mejor (recordemos al alcalde de Belmez); Noches de Europa, con una joven Conchita Velasco; los programas educativos escolares, con Marisa Medina y Don Pacopio, o la Historia de la frivolidad de Chicho Ibáñez Serrador y Jaime de Armiñán, premiada con la Rosa de Oro del Festival de Montreux.

Las compras a plazos, el “desarrollismo” en los planes del gobierno y la nueva clase media, que ya no tenía ansias revolucionarias porque se aburguesaba poco a poco, cambiaron la sociedad. La “década prodigiosa”, como se llegó a llamar, llegaba a su estado álgido.

La palabra “obrero” volvió a utilizarse en detrimento de la falangista “productor”, que, curiosamente, englobaba tanto al patrón como al trabajador, dos patas de una misma banqueta. Volvían las temidas clases sociales y el lenguaje marxista. Incluso en buena parte de la Iglesia de base: los jóvenes capellanes de Acción Católica se transformaron en “curas obreros”. El régimen encarceló en aquellos años a casi doscientos sacerdotes por sus ideas renovadoras, más que en muchos países comunistas. De hecho, el sindicato Comisiones Obreras fue creado al abrigo de asociaciones católicas, y sus afiliados se reunían en la sombra con algunos empresarios cansados de la lentitud de los “bueyes del Vertical” (así llamaban a los miembros del sindicato del régimen).

Muchos curas se empeñaron en cambiar la Iglesia; habían recibido los testimonios o el ejemplo de misioneros en la lejana América y de su acción de base en las “villas miseria” (no olvidemos que el actual papa Francisco se curtió en esa lucha, y algunos todavía le llaman el “Papa de los villeros”), siguiendo el lema: “Actuar para la gente, los desheredados de la Tierra, y no en favor del poder”.

La vida no sigue igual

Los curas tenían más libertad de movimiento que sindicatos u obreros, y la aprovecharon. Unos, alentando la creación de movimientos de trabajadores del campo; otros, intentando luchar contra la marginalidad en los nuevos barrios de las ciudades, como el falangista padre Llanos. Este sacerdote madrileño, que acabó afiliándose más tarde al PCE, reimpulsó las viejas ideas de Giner de los Ríos del Teatro de La Barraca y las Misiones Pedagógicas.

Se inventó el Servicio Universitario del Trabajo (SUT), que en 1968 se clausura por prevención estatal de más desmanes universitarios (que ya tenían bastantes, como veremos...). ¿Qué tienen en común Cristina Almeida, Josep Borrell, Juan Goytisolo, Pasqual Maragall, Jaime Peñafiel, Vázquez Montalbán o Ramón Tamames? La respuesta es que todos ellos fueron voluntarios del SUT, que pretendía comunicar a la clase estudiantil con los obreros y campesinos de toda España.

Lo que en un principio fue una idea falangista de acercamiento de diferentes juventudes pronto sería la catapulta de los futuros opositores al régimen, que descubrían con sus propios ojos la desigualdad sempiterna y las entrañas de la pobreza. Aunque en ese intento de controlar la Universidad cerraran el SUT, el surco y la semilla ya se habían plantado.

En el mundo de la música, la copla tardaría años en volver. Los jóvenes la identificaban con la prehistoria de una época que querían borrar. Los Sirex, Los Mustang o cantantes como Miguel Ríos se instalaron en el pop y el rock con sus melenas y sus desmanes (contenidos, eso sí). Joan Manuel Serrat (o Juan Manuel, para los periódicos de la época) dio el do de pecho negándose, en el último momento, a cantar una composición de Ramón y Manuel, el Dúo Dinámico, que pronto se haría famosa por toda Europa y sería versionada en varios idiomas. Un verso tan sencillo como La, la, la encerraba toda una declaración de intenciones de lo que ansiaba la sociedad española.

Massiel aceptó el encargo, interrumpiendo una gira por México, e hizo temblar de nervios a toda España hasta la última votación, la de Alemania, que le dio ese estrecho margen de puntos que necesitaba para vencer a Cliff Richard y su Congratulations. ¡Por fin, España ganaba Eurovisión! Y ella se convirtió, de paso, en la madrina del nuevo Seat 150, todo un honor. También Julio Iglesias saboreaba el triunfo en el Festival de Benidorm, respaldado por la REM (la red de emisoras del régimen), con La vida sigue igual.

Estudiantes frente a “Grises”

Los Brincos o Los Bravos aprovechaban la estela de The Beatles, pero otros, los contestatarios, importaron la Chanson francesa y nacieron los cantautores. Primero, la Nova Cançó Catalana, con Serrat, Marià Albero, Miquelina Lladó y Joan Ramon Bonet, hermano de María del Mar; después, en toda España –Víctor Manuel o Paco Ibáñez–, y más tarde, en Madrid, con el colectivo Canción del Pueblo de Elisa Serna, Pablo Guerrero o Adolfo Celdrán.

El germen del cambio estaba en la Universidad, todavía poco poblada de hijos de obreros y frecuentada por los vástagos de los funcionarios del régimen o de la clase media acomodada, que podían permitirse no trabajar. Había unos 135.000 estudiantes en 1968: 600 universitarios por cada 100.000 habitantes. Torcuato Luca de Tena ponía en aviso en febrero, desde la tribuna de su ABC, a los inocentes padres que enviaban a sus hijos a “centros de perversión donde cursan holgazanería y revueltas o se doctoran en ineptitud”.

No todos los que dicen que lo hicieron lo hacían, pero muchos se pasaban el día corriendo delante de los “grises”, a veces detrás si el número lo permitía, y recibían el agua de “los botijos”, que era como llamaban amigablemente a las tanquetas que echaban agua a presión sobre los manifestantes, muchas veces mezclada con una tinta que impregnaba la ropa de un color azulado o rojizo que aparecía a los pocos minutos. Así, negar que habías estado en la batalla era absurdo, tanto ante los padres como ante la policía.

Poner freno a las movilizaciones

El gobierno decide que ya es hora de terminar con los “melenas” y destituye (en realidad, dimite) al ministro de Educación, Lora Tamayo, que le parece algo blando con las manifestaciones estudiantiles, y coloca, el 11 de abril de 1968, a José Luis Villar Palasí, del Opus Dei (la Obra), que crea las universidades autónomas con la intención de establecer más control central. Por cierto, para nostálgicos: Palasí fue el padre de la EGB y el BUP, de la educación obligatoria hasta los 14 años y de la UNED.

Algo a destacar, ya que de españoles hablamos, fue la labor de muchos exiliados en las masivas manifestaciones del Mayo francés. En París, por ejemplo, el anarquista Cipriano Mera ayudó a los estudiantes franceses a diseñar las barricadas, aprovechando su experiencia anterior en el Madrid republicano.

Mientras tanto, en España, los obreros no universitarios de empresas como Hunosa o Fasa-Renault se lanzan a la huelga y son duramente reprimidos por la policía; a la vez, el sector metalúrgico reclama libertad sindical y mejores salarios. Y quiebra la empresa de la que era consejero el hermanísimo Nicolás Franco, Manufacturas Madrileñas, con sombras de corrupción por todos lados que, por supuesto, no sale a la luz.

Juan Carlos de Borbón sopló en 1968 las velas de sus 30 años. Todos sabían que el brindis significaba algo más que una mera cifra alcanzada por el príncipe: ya podía ser legalmente elegido por la Ley de Sucesión de 1947, sucesión que Franco quería dejar atada y bien atada. A pesar de los recelos de los camisas viejas de Falange, las simpatías del Opus, que se había hecho con buena parte de los puestos preeminentes del Estado, y el apoyo de ciertos sectores del poder, cercanos a Carrero Blanco y López Rodó, encaminaron al príncipe como futuro heredero.

Su padre, don Juan, no era una opción, y ni Carlos Hugo ni Alfonso de Borbón habían sido educados en España bajo la atenta mirada del Generalísimo, como Juan Carlos. Por si acaso, el 30 de enero había nacido el infante Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los Santos –futuro Felipe VI–, despejando las dudas sobre la continuidad monárquica. Aunque Franco, dicen, tenía tomada la decisión tiempo atrás, no la hizo pública hasta el 16 de julio de 1969. Seis días después quedaría aprobada por las Cortes con 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones.

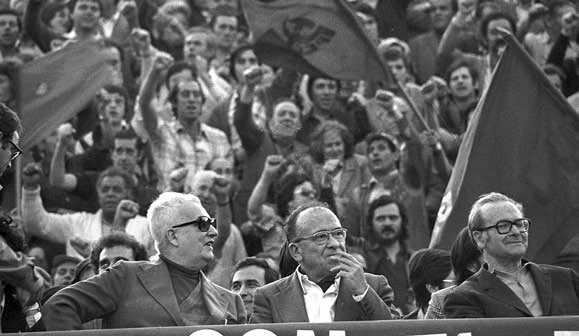

Mientras la CNT seguía reconstruyéndose después de las continuas ofertas del régimen de que se hiciera cargo del Sindicato Vertical (recordemos la crisis del cincopuntismo de 1965 y el duro golpe que supuso), al PCE le crecían los enanos. Carrillo, desde sus vacaciones en Crimea, escribe una tímida queja al politburó del PCUS por la invasión de Praga; Dolores Ibárruri quiere ser prudente antes de adoptar una posición y Enrique Líster y Eduardo García empiezan a crear en Ivry, el 18 de septiembre de 1968, el Partido Comunista Obrero Español, demasiado cercano a Moscú. Para ellos, lo de Checoslovaquia es un “trágico error”, pero nada más.

Carrillo, siempre nadando y guardando la ropa, quiere alejarse de la Unión Soviética y comienza sus reuniones con franceses e italianos para diseñar el experimento del eurocomunismo. La ruptura del PCE es un hecho, y quizá por eso la agencia de noticias soviética TAS anuncia la intención de abrir oficina en España en noviembre de 1968.

Adiós, Guinea, adiós...

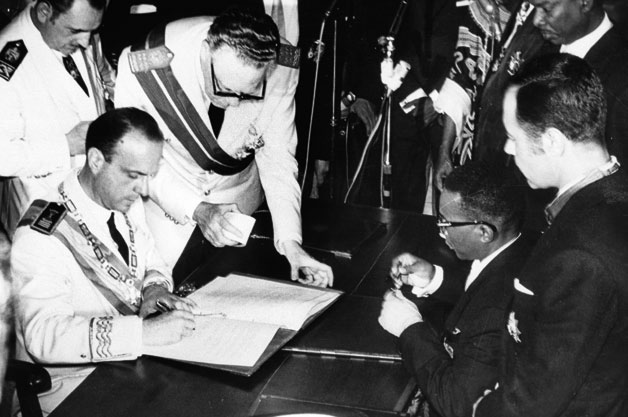

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, se vestía de gala el 12 de octubre para independizar a Guinea Ecuatorial, dejando la excolonia en manos de Francisco Macías. Éste resultó ser un dictador de la peor calaña y el gestor de una enorme crisis económica e institucional en el país, que terminó aislado de la comunidad internacional y echando de menos la metrópoli. Ese mismo día, se inauguraba la central nuclear José Cabrera, la primera de España y todo un símbolo de progreso.

Entretanto, Franco disfruta de pantanos, planes de autopistas, nuevas redes ferroviarias (que enlazan Madrid-París en 13 horas) y fiestas sindicales, entre gimnasia y bailes regionales. No oculta su preferencia por Richard Nixon, antiguo colaborador de la caza de brujas de McCarthy, para que las cosas no cambien a peor en las presidenciales estadounidenses del 68.

La peseta (palabra catalana que significa “piececita”) continuaba siendo “femenina, coqueta, retrechera y agradable” (como escribió Gómez de la Serna), aunque ese año cumpliera un siglo de vida.

Avances en la ciencia y el sexo

Christiaan Barnard, el cirujano sudafricano que realizó el primer trasplante de corazón, hizo buenas migas con Cristóbal Martínez-Bordiú (“el marqués que ustedes saben”, como cantaría después Sabina) y visitó la plaza de las Ventas en mayo. Juntos realizaron con éxito un trasplante de un perro a otro, pero el marqués de Villaverde no tuvo tanta suerte en solitario y el 18 de septiembre no triunfó con el paciente Juan Rodríguez, de 39 años, y el corazón de Aurelia Isidro, fallecida en accidente de tráfico. A su pesar, el marqués volvió a las primeras páginas de la prensa, que se hizo eco del fracaso.

“La forma degenerada del impulso sexual se caracteriza por una especie de impotencia para el amor matrimonial”, afirmaba el doctor López Ibor en su Libro de la vida sexual, publicado ese año 68 con gran escándalo. Tal vez porque liberaba a los adolescentes (y a los no tanto) de los males de la masturbación y relataba con cierta normalidad usos y costumbres sexuales hasta entonces inimaginables en la España que iba del Imperio hacia Dios. Ya no era pecado mortal, y algunos curas se habían atrevido a despenalizar canónicamente el “magreo”.

Incluso empezaban a aparecer anuncios de compresas en prensa, toda una revolución para la higiene de la mujer, que seguía hirviendo paños, trapos o toallitas. A Europa llegaba la píldora anticonceptiva, que había sido aprobada en Estados Unidos en 1957 y liberaba a las europeas del embarazo en la relación sexual; el proceso de la igualdad sexual, tímidamente, había comenzado (de momento, nadie hablaba de los efectos secundarios de su uso).

Los españoles, impacientes, esperaban las noticias de los que visitaban Europa. Estos, si podían, traían dentro de la maleta películas X, en las que salían actores y actrices ligeros de ropa y realizando tocamientos preocupantes. Fue en 1968 cuando la Asociación Cinematográfica de América introdujo las clasificaciones por edad: G, para todas las edades; M, a decidir por los padres; R, prohibida a menores de 16 sin compañía de un adulto, y –suenen los tambores– X, películas para adultos.

Las copias se contrabandeaban entre chorizos y latas de conserva, bajo los asientos del coche, en la ropa interior o en dobles fondos cuidadosamente dispuestos para evitar los ojos de los guardias fronterizos (que, por cierto, estaban deseando incautar alguna de aquellas películas para su “uso profesional”). En España, aunque muchas grandes producciones norteamericanas se hacían en nuestras tierras, seguía la censura y todavía faltaban unos años para el destape de la década de 1970.

Un cambio en las conciencias

Mientras, a falta de sexo, las Olimpiadas de México (país de estirpe hispana) tampoco traen medallas, salvo a Orantes y Santana en tenis. Quizá tendríamos que haber llevado al Atleta Cósmico, un discóbolo lisérgico que había presentado el artista Salvador Dalí para la ocasión. Por lo menos, Pedro Carrasco y Manuel Calvo (padre de Manuel Calvo, hijo) siguen su meteórica carrera en los cuadriláteros.

1968 supuso un cambio en muchas conciencias, el principio de la ruptura con un sistema viejo y anquilosado que parecía inamovible, pero que tembló en sus cimientos. En España, los tímidos intentos fueron reprimidos brutalmente por el régimen y se endureció aún más la política interior: Franco se había cerciorado de que si dabas la mano te tomaban el brazo, así que ni brazo, ni mano. No obstante, ese endurecimiento de la represión trabajó en su contra, porque ya nadie se creía la hagiografía del NO-DO. La libertad era sólo cuestión de tiempo, porque Mayo había florecido.