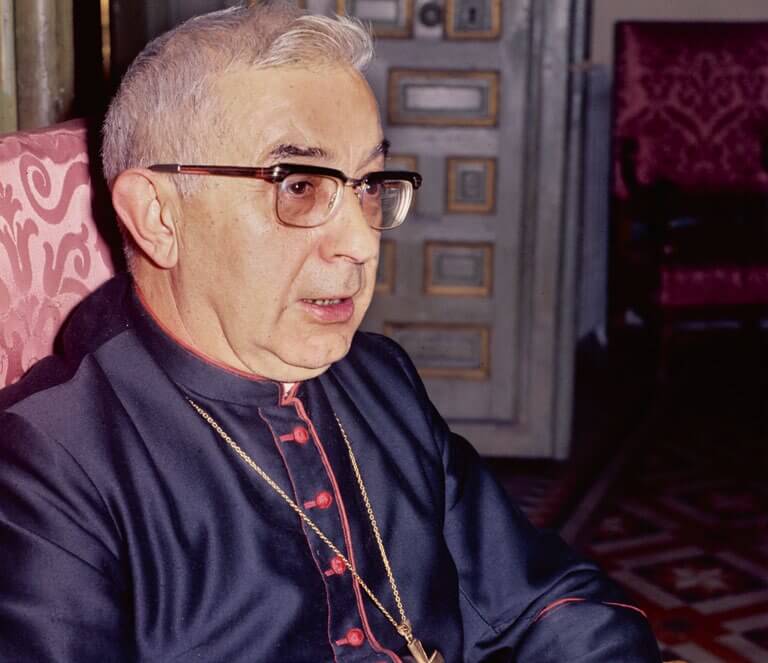

Tez seria pero bonachona, pelo copado de canas y unas gafillas cuadradas características de los años setenta que casi lograban desviar la atención del alzacuellos que coronaba su inseparable camisa negra. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón, tan controvertido para Francisco Franco como reconocible por su efigie, acometió la prueba más difícil de su carrera el 3 de marzo de 1974. Fue aquella jornada cuando le informaron de que uno de sus colegas, monseñor Antonio Añoveros, iba a ser expulsado de España por una homilía que había soliviantado a la dictadura. Y fue también ese día en el que se reunió con el Comité Ejecutivo del Episcopado para determinar cómo enderezar la situación. «Establecimos que había un canon, el 2341, que decretaba sin más la excomunión para los que “directa o indirectamente impiden la jurisdicción eclesiástica” de un obispo», desveló en una entrevista posterior.

La solución era taxativa y podía hacer que rodaran cabezas ubicadas muy arriba en el escalafón. Entre ellas, la de un Franco a las puertas de la muerte y al que le causaba auténtico pavor lo que le deparara la eternidad en el más allá. Las malas lenguas afirman que el Generalísimo sollozó cuando Tarancón le comunicó que la pistola de la excomunión estaba cargada y dispuesta para disparar.

Aunque el fuego se extinguió poco después, con la liberación de Añoveros, el episodio fue el culmen de la tensión entre la dictadura y un sector del clero abierto a la renovación y a la modernización de la Conferencia Episcopal Española. Una corriente que seguía la estela reformista instaurada en la Iglesia poco antes, tras el Concilio Vaticano II, y que dinamitó la tradicional relación entre el Estado y la institución eclesiástica.

Renovación necesaria

El germen de la disonancia entre franquismo e Iglesia fue plantado a miles de kilómetros de España una década antes del episodio de Añoveros. Los años cincuenta y sesenta trajeron consigo grandes avances tecnológicos, ansias de exploración espacial fomentadas por científicos de la talla de Wernher von Braun y flamantes movimientos sociales basados en la lucha de clases.

A cambio, mientras la Europa más tradicional era sepultada bajo una ola de novedades, los sacerdotes católicos todavía ofrecían misa en latín de espaldas a los feligreses y defendían la idea del sumo pontífice como una suerte de monarca absoluto. El máximo exponente de ese tradicionalismo era Pío XII. No en vano fue definido por el escritor José María Pemán, íntimo de la dictadura, como un «papa vertical, una torre de marfil y una vara de nardos».

Hubo que esperar hasta la muerte de Pío XII y la llegada de un nuevo papa para que todo esto cambiara. En 1958, la fumata blanca determinó el ascenso a la poltrona de Juan XXIII, un sumo pontífice de transición por sus 77 años… o eso creía el mundo. La realidad es que este anciano de cara ancha y gesto bonachón agitó la Santa Sede como no se había visto en medio siglo. En pocos meses reanimó la vida de la curia, se acercó a los feligreses, favoreció las buenas relaciones entre Oriente y Occidente en plena Guerra Fría y —lo que resultó clave— convocó el Concilio Vaticano II con el objetivo de modernizar una institución que veía anticuada. «Quiero abrir de par en par las ventanas de la Iglesia para que nosotros podamos ver lo que pasa en el exterior y los fieles lo que ocurre dentro», afirmó.

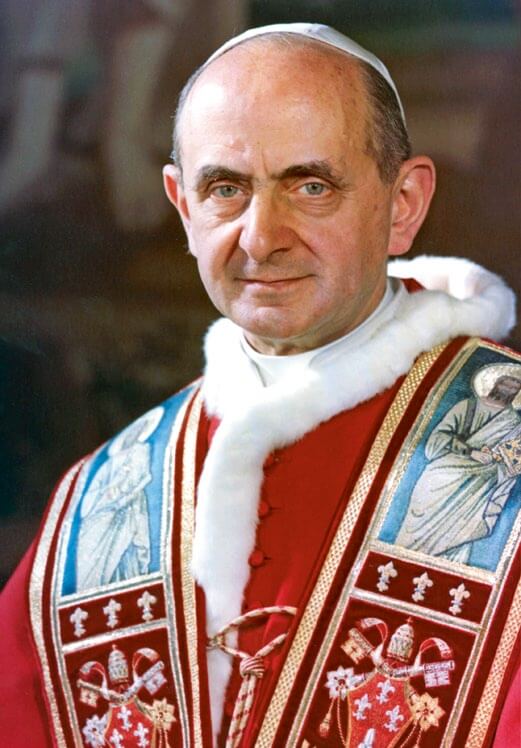

El cónclave supuso una revolución. Por primera vez en décadas arribaron hasta la Santa Sede un total de 2.500 obispos de todas partes del mundo. Y eso sin contar los líderes de otras religiones o los teólogos que fueron invitados para seguir el proceso. Aunque Juan XXIII no vivió para ver finalizada su obra, pues falleció en 1963, su sucesor, Pablo VI, continuó con la ardua tarea de reformar la institución e interpretar los textos conciliares en clave progresista. El trabajo le llevó dos años. «La Iglesia nunca había sentido tanto la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de servir y de evangelizar a la sociedad en la que vive. Tampoco de enfrentarse a ella y a su continuo cambio», afirmó el sumo pontífice en 1965.

Sobre el papel, el Concilio Vaticano II planteó una infinidad de cambios durante sus cuatro sesiones. El más destacable fue el de oficiar la misa de cara al público y en el idioma de los feligreses, aunque eso solo era la punta del iceberg. Los sacerdotes de menor edad abogaron también por estrechar las relaciones con el resto de religiones, abrir la institución a los nuevos medios de comunicación, prestar atención a los problemas de las clases sociales más bajas y abandonar los eternos cónclaves para pasar a la acción en el mundo real.

En España, sin embargo, hubo una orden que hizo estremecerse a una Iglesia cuyos límites con el Estado reaccionario se habían difuminado desde el final de la Guerra Civil: aquella que obligaba a los altos estamentos clericales a separarse de las esferas políticas.

Las cartas más íntimas entre Franco y Pablo VI

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, más conocido como Pablo VI, no solo apoyó la apertura de la Iglesia española a través de su mano derecha en el país, Vicente Enrique y Tarancón, sino que también mantuvo una amplia correspondencia con Francisco Franco. ¿El objetivo? Hacer que entendiera las disposiciones aprobadas en el Concilio Vaticano II.

El 28 de abril de 1968 le envió una primera carta al dictador en la que le pidió que renunciara al privilegio de presentar una terna de candidatos a obispos. El papa le aseguró que la Santa Sede velaría por los intereses peninsulares al seleccionar estos cargos y le recordó la labor que había hecho el Vaticano en defensa de su nación.

Franco recibió –a través del nuncio Dadaglio– la misiva con furia. «Lo que se me pide es sumamente grave. Como jefe del Estado, en conciencia, tengo el deber de garantizar la paz espiritual y el bienestar del país», sentenció. El de Ferrol también le dijo al enviado papal que el Vaticano no conocía España y que la maltrataba con aquel cambio. «Los adversarios del Gobierno son bien recibidos y están en contacto con la Santa Sede. Y en Madrid intentan influir sobre los nuncios según llegan», concluyó. Semanas después, respondió por carta a Pablo VI. En la misiva se declaró un fiel hijo de la Iglesia, pero también recordó que había adquirido el llamado «derecho de presentación» a cambio de ofrecer una serie de beneficios a Roma. Proponía, en todo caso, revisar el Concordato en su totalidad.

Durante años no hubo más intercambios de cartas. No fue hasta el 29 de diciembre de 1972 cuando Franco volvió a la carga y escribió una extensa misiva a Pablo VI en la que le confiaba sus preocupaciones acerca de la situación espiritual del pueblo español y la tensa relación entre la Iglesia y el Estado. A su vez, denunciaba «ciertas extralimitaciones de la Conferencia Episcopal» por culpa de que algunos de sus miembros sentían «una irreprimible tentación de dedicar su actividad a materias que no les competen». Se refería, en definitiva, a la ruptura de la «deseable concordia en las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno». «Entiendo que problemas como el que relato puedan afligir vuestro corazón», finalizaba el dictador.

El sumo pontífice esperó hasta el 31 de julio de 1973 para coger papel y pluma. Pablo VI se limitó a señalar que había examinado las relaciones de los obispos españoles con el Estado y que apreciaba los intentos de sus legados por abrirse a las ideas del Concilio Vaticano II: «Hemos podido comprobar el esfuerzo generoso que el Episcopado español está haciendo para dar una respuesta adecuada a los problemas pastorales planteados por los profundos cambios de la sociedad». Poco más había que decir. El idilio, si es que alguna vez lo hubo, se había roto.

«Fuera los obispos rojos»

El clero español siempre se consideró especial. Sus representantes entendieron que su defensa de los valores eclesiásticos desde el final de la Guerra Civil debía ser un ejemplo para el resto de Europa. Y otro tanto sucedió con Franco. Durante los primeros años de gobierno, el gallego instauró el nacionalcatolicismo —la comunión entre Iglesia y Estado— y firmó un concordato con la Santa Sede que vino a refrendar sus creencias. El punto más controvertido de aquel pacto suscrito en agosto de 1953 fue que le entregó la posibilidad de participar en la elección de los obispos nacionales mediante el derecho de presentación; un privilegio propio de las monarquías absolutas. A cambio, y como se publicó en el BOE del 19 de octubre, el dictador declaró «la Religión Católica, Apostólica y Romana la única de la nación», amén de ofrecer a la institución una ingente cantidad de ventajas económicas.

Con esa ideología a sus espaldas partieron los obispos que tuvieron el privilegio de representar a España en el Concilio. Lo hicieron acompañados de personajes como Enrique Plá y Deniel, de corte filofranquista, aunque también de algunos más aperturistas como el valenciano Vicente Enrique y Tarancón. «Muchos confundían por entonces el régimen con España y les parecía que defender el régimen era defender a España», escribió el segundo. El Vaticano II le confirmó que la mayoría de sus compañeros eran «unos carcas». Uno de ellos, Antonio Pildain y Zapiain, le llegó a confesar que rezaba a diario para que el techo de la basílica se cayera y sepultara a todos aquellos díscolos que habían decidido abandonar el verdadero camino de Dios. Con todo, las sesiones también le demostraron que una veintena de ellos estaban dispuestos a asomarse a Europa y asumir los cambios que se promulgaban desde la Santa Sede.

Por si fuera poco, el olor de las reformas hizo que Franco moviera ficha e hiciera volver a España a la expedición para llamarla al orden. Tarancón y sus seguidores se negaron, imbuidos por el espíritu del cónclave. «La evolución constante a la que estamos sometidos nos urge, pues, para adaptarnos a los nuevos tiempos, incluso quemando etapas. Esta evolución tan rápida causa tensiones y traumas. Los ha supuesto incluso para mí mismo», afirmó el valenciano. Una vez clausurado el evento en 1965, el religioso se convirtió en el mascarón de proa del ala más progresista de la Iglesia y, en la práctica, una china en el ojo para el dictador. «Me propuse dos objetivos: aplicar a España las orientaciones del Vaticano II en lo referente a la independencia de la Iglesia de todo poder político y económico y procurar que la comunidad cristiana se convirtiese en un instrumento eficaz de reconciliación tras la guerra».

Auspiciado por el papa Pablo VI, Tarancón se esforzó en romper las viejas creencias del nacionalcatolicismo. Como arzobispo de Oviedo, recorrió las diócesis para concienciar al clero sobre los nuevos decretos conciliares y recogió los deseos de los estratos más bajos de la pirámide eclesiástica. Pero su labor más difícil arribó con su llegada a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española en 1971, durante el ocaso del dictador. Esos fueron para él años clave en los que impulsó, por ejemplo, la célebre Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, una convención en la que se llegó a reconocer que la Iglesia no había sido neutral durante la Guerra Civil: «Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Por descontado, también se luchó por eliminar el privilegio de Franco de elegir prelados.

Los movimientos de Vicente Enrique y Tarancón contra la dictadura se contaron por decenas. Con todo, supo jugar a dos bandas para convertirse en un elemento de transición clave dentro del régimen. Hasta tal punto, que fue él mismo quien impartió la homilía durante el funeral de Carrero Blanco. Decidió hacerlo contra la voluntad de parte del Gobierno y muy consciente de que la prensa franquista cargaba contra él día sí y noche también. «Al salir, en el momento de montarme en el coche, vi como un grupo de unas cien personas venían hacia mí gritando “Tarancón al paredón”, pero apenas tuvieron tiempo de nada, porque mi vehículo fue el primero en arrancar», desveló el religioso en los ochenta. En aquellos años también se generalizó otro lema: «¡Fuera los obispos rojos!». Poco después, en 1974, el cardenal valenciano se enfrentaría a su prueba más amarga: el caso Añoveros, que casi costó la excomunión a Franco.

Bestia negra

Si Tarancón fue el máximo exponente de la lucha por la modernización de la Iglesia, el abad de Montserrat, Aureli Maria Escarré, fue la bestia negra del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. El catalán comenzó su cruzada personal contra el régimen tras una serie de bandazos políticos y al calor del Concilio Vaticano II. Su bofetada más sonora la propinó desde las páginas del diario francés Le Monde. En una entrevista concedida en 1963 al rotativo, este religioso de calvicie prominente y anteojos más clásicos que una botija andaluza cargó contra el franquismo cual miura: «España continúa dividida en dos bandos. No hemos pasado veinticinco años de paz, sino de victoria. Los vencedores, incluida la Iglesia, no han hecho nada para acabar con esta división entre vencedores y vencidos; esto significa uno de los fracasos más lamentables de un régimen que se llama cristiano y cuyo Estado no cumple con los principios básicos del cristianismo».

Y no fue eso lo más incendiario que salió por su boca. A lo largo de la entrevista, Escarré clamó también por la democracia y disparó con ametralladora de tambor contra la dictadura: «El pueblo debe escoger su Gobierno y poder cambiarlo si lo desea: he ahí la libertad». También declaró que el ejecutivo no tenía derecho a abusar de su autoridad y que debía limitarse a ser un servidor de las clases menos favorecidas. El último dardo lo lanzó en favor de los reos apresados por ser contrarios a Franco: «Yo me he interesado y me intereso todavía por los detenidos políticos cuya existencia constituye uno de los aspectos más penosos del régimen. Su presencia en las prisiones está en relación directa con esta paz que el Estado no ha logrado establecer».

Fraga replicó desde el diario Arriba después de unos días: «Se trata de un religioso que ha olvidado los deberes de justicia, de caridad y de prudencia... Lo que ha hecho es una temeridad». Fue el primer paso de la persecución. En 1965, después de una serie de reuniones entre los jerarcas franquistas y la Santa Sede, al abad no le quedó más remedio que exiliarse a Italia. Así lo hizo saber la secretaría del monasterio de Montserrat: «Una indicación del Vaticano, ante las presiones y las amenazas de una acción del Gobierno español, ha hecho que acuda a Roma a trabajar para el Concilio». Eso sí; la instantánea que le mostraba subiendo al avión sonriente demostró que, aunque se marchaba, lo hacía alegre por haber defendido sus principios. Regresó pasados tres años, pero tan enfermo que falleció en 1968.

La particular guerra de Escarré abrió el camino y, en 1971, surgió la Asamblea de Cataluña, una plataforma política y social que aglutinaba a partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales y cuyos objetivos más destacados eran cuatro: luchar por las libertades públicas, favorecer el estatuto de autonomía, coordinarse con otras fuerzas antifranquistas y combatir por los derechos de los presos. Lo más llamativo fue que se fundó en la iglesia barcelonesa de San Agustín, y con el permiso de las autoridades eclesiásticas.

No fue el único caso. Un año antes, 287 personas vinculadas a diversos sectores intelectuales y culturales se habían encerrado en el monasterio de Montserrat para protestar contra el Proceso de Burgos, el juicio sumarísimo a 16 miembros de ETA por haber asesinado a tres personas. Que parte del clero apoyara este uso antifranquista de las propiedades de la Iglesia, o mirara para otro lado, tensó todavía más la cuerda.

Los continuos ataques que recibió por parte de los sectores del clero más proclives a la apertura y al Concilio Vaticano II hicieron que Franco tomara la decisión de abrir la única prisión para curas del mundo. La llamada Cárcel Concordatoria fue ubicada unos dos kilómetros a las afueras de la ciudad de Zamora y vio pasar por sus muros a un centenar de religiosos en los años sesenta y setenta; una buena parte de ellos, culpables de haberse encerrado en sus iglesias para demostrar que rechazaban la dictadura. El pabellón no fue clausurado hasta 1976, cuando las autoridades trasladaron a Jon Etxave y Julen Kalzada, dos de los últimos reos. Sus muros, no obstante, todavía se mantienen en pie como una forma de demostrar a España que es necesario desterrar los maniqueísmos y los tópicos.

La homilía de la unidad

Corría el 22 de noviembre de 1975 y Francisco Franco acababa de morir tras una extensa agonía. Con su cadáver todavía expuesto en el Palacio Real, el luto se levantó durante un breve periodo de tiempo para que su sucesor, Juan Carlos I, fuese proclamado monarca de España. En su discurso, el rey habló de certeza y prudencia, de su padre y de la pesada carga que recibía, aunque también de renovación. Cinco días después, el 27, fue aclamado por una multitud en la iglesia de San Jerónimo con motivo de su exaltación al trono.

Esa fue también la jornada en la que Vicente Enrique y Tarancón pronunció una homilía para el recuerdo en la que quedó cristalino que el clero estaría del lado del nuevo jefe del Estado. Aunque lo principal es que sus palabras abogaron por la unidad: «España, con la participación de todos y bajo vuestro cuidado, avanza en su camino. Será necesaria la colaboración, la prudencia, el talento y la decisión de todos para que sigamos el camino de la paz, del progreso, de la libertad y del respeto mutuo». Tarancón tuvo también unas breves frases para el Concilio Vaticano II, el cónclave que «actualizó y adaptó el mensaje de Cristo a nuestro país», y subrayó que la «fe cristiana no es una ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas».

La máxima que planteó, en definitiva, fue que la Iglesia no estaba en España «para presentar opciones o soluciones concretas de Gobierno» ni para «patrocinar ninguna forma ni ideología política», sino para velar por el alma de la sociedad. «Pido para Vos un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria y de todos cuantos desean convivir, sin privilegios ni distinciones, en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensen de manera distinta de la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre». Tarancón terminó con una llamada a la paz y pidió que ni la muerte ni la violencia sacudieran el reinado de Juan Carlos. Por el momento, su deseo se ha cumplido.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.