A unos pocos kilómetros de Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, un hallazgo inesperado ha abierto una ventana fascinante al pasado. No se trata de nuevas piedras ni de una cámara secreta, sino de algo mucho más mundano… y a la vez revelador: heces fosilizadas.

En el asentamiento neolítico de Durrington Walls, donde se cree que vivían temporalmente los constructores de Stonehenge, un equipo internacional de arqueólogos descubrió en 2022 restos de excrementos humanos y de perro que, tras más de 4.500 años enterrados, han aportado pruebas irrefutables sobre los hábitos alimentarios, sanitarios y festivos de aquella sociedad ancestral. La investigación, publicada en la revista científica Parasitology, marca un antes y un después en el conocimiento arqueológico del Neolítico británico.

Festines, vísceras y parásitos

Durrington Walls no era un poblado cualquiera. Situado a escasos 2,8 km del círculo megalítico, este gran asentamiento se ha relacionado históricamente con los trabajadores que participaron en la segunda fase de construcción de Stonehenge, en torno al 2.500 a.C., cuando se erigieron los característicos trilitos (dos piedras verticales con una tercera colocada en horizontal).

Todo apunta a que este lugar servía como base temporal para grupos procedentes de distintas partes de las islas británicas. Las evidencias arqueológicas indican que Durrington Walls era un espacio de reunión estacional, probablemente en invierno, donde se celebraban grandes banquetes comunitarios. Se han recuperado más de 38.000 huesos animales y cerámicas que muestran restos de carne cocinada, mayoritariamente de cerdo (el 90%) y, en menor medida, de vaca.

Sin embargo, hasta ahora no existía una prueba clara de que los asistentes a estos festines comieran también las vísceras de los animales. El estudio de 19 coprolitos —excrementos fosilizados— encontrados en las fosas del asentamiento ha cambiado eso.

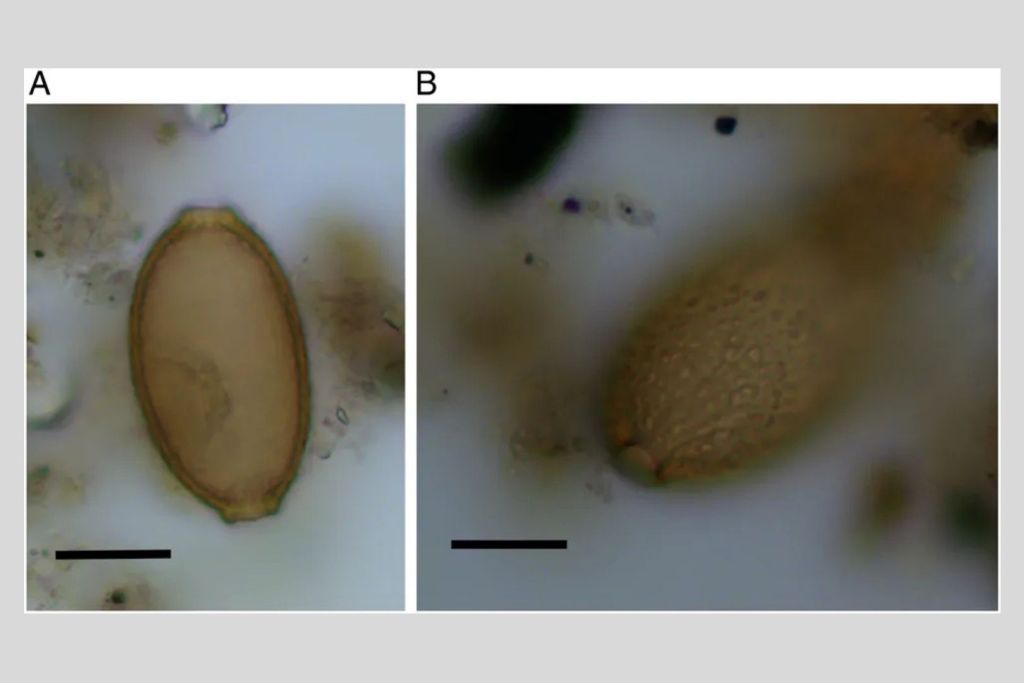

Cinco de estos coprolitos, uno humano y cuatro de perro, contenían huevos de parásitos intestinales. La mayoría eran de un tipo de gusano conocido como capillariidae, cuyas larvas suelen alojarse en órganos internos como el hígado o los pulmones del ganado. Estos huevos no provocan infección al ser ingeridos por humanos o perros, pero pueden atravesar el sistema digestivo si se comen vísceras crudas o mal cocinadas.

En otras palabras: las personas que dejaron esas heces habían ingerido órganos animales infectados. Probablemente los cocinaron poco o nada, algo que también hicieron con los restos que acabaron en el estómago de sus perros. Lo que hoy sería un grave problema de seguridad alimentaria, en aquel entonces era probablemente una práctica común en medio del entusiasmo de los banquetes.

La dieta como espejo cultural

El hallazgo tiene implicaciones que van mucho más allá de la parasitología. Las vísceras eran una fuente de alimento que, aunque hoy sea marginal en muchas culturas, tenía un valor nutricional importante y quizá también simbólico en el Neolítico. Comerlo todo del animal —incluso los órganos internos— pudo haber sido una muestra de respeto por la presa sacrificada, o simplemente una necesidad para aprovechar al máximo los recursos.

La presencia de estos parásitos en coprolitos tanto humanos como caninos sugiere además una convivencia estrecha entre humanos y perros, que no solo participaban en la vida diaria, sino también en los festines, al menos como receptores de las sobras.

Otro detalle llamativo: uno de los coprolitos de perro contenía huevos de un parásito que solo se encuentra en peces de agua dulce. Esto resulta desconcertante, ya que no se han hallado restos de peces ni en los huesos excavados ni en los análisis de residuos de cerámica. Todo indica que el perro ya estaba infectado antes de llegar a Durrington Walls, lo que refuerza la idea de que los grupos que acudían a esta especie de campamento ceremonial provenían de zonas muy diversas de la isla, trayendo consigo su cultura, sus animales… y también sus parásitos.

Una mirada microscópica al pasado

El valor de este descubrimiento no radica únicamente en lo que revela sobre el menú de los antiguos británicos, sino en cómo lo revela. La técnica utilizada por el equipo, que combina microscopía con análisis de biomarcadores fecales (como ácidos biliares y esteroles), permitió no solo identificar los parásitos, sino también determinar si las heces procedían de humanos o de animales.

Así, por primera vez en Reino Unido, se ha podido confirmar la presencia de parásitos intestinales en un contexto neolítico y asociarlos con sus hospedadores específicos. Hasta ahora, el único dato similar provenía de un yacimiento mesolítico en Gales, donde se hallaron huevos de Trichuris (posiblemente humanos o de cerdo), pero sin poder precisar su origen.

Este nivel de precisión, sumado a la localización simbólicamente poderosa del hallazgo, convierte a este estudio en una referencia para futuras investigaciones en paleoparasitología y arqueología alimentaria.

Más que piedras: la historia oculta de Stonehenge

La imagen popular de Stonehenge como un lugar mágico, alineado con los astros y cargado de simbolismo, se complementa ahora con una visión más terrenal y humana: la de un lugar que, para los pueblos neolíticos, también fue escenario de convivencia, comida y enfermedades compartidas.

Lo que estos antiguos británicos dejaron tras de sí no fueron solo piedras alineadas, sino también los rastros biológicos de su vida cotidiana. Y es precisamente en esos restos —desechos incluidos— donde los arqueólogos encuentran nuevas pistas para entender quiénes fueron realmente.

Gracias a este estudio, sabemos que aquellos que alzaron Stonehenge no solo eran hábiles constructores, sino también comunidades móviles que compartían alimentos, vínculos con los animales y, sin saberlo, también parásitos.

La historia, en definitiva, no siempre se encuentra escrita en monumentos o artefactos. A veces, se conserva en lo más inesperado: un puñado de heces endurecidas por el tiempo que, al ser observadas con el microscopio adecuado, nos hablan con sorprendente claridad de lo que significaba estar vivo hace 4.500 años.