Si alguna vez tienes la oportunidad de observar Venus por un telescopio descubrirás que, al igual que la Luna, nuestro querido lucero del alba presenta fases, hecho que fue descubierto por Galileo en 1610. Y si lo observamos con cuidado veremos lo que maravilló a Giovanni Riccioli en 1643: su luz cenicienta, un fenómeno similar al que podemos ver en la Luna. En algunas ocasiones, la parte oscura de la Luna no está oscura del todo, sino que brilla con una luz gris y tenue: eso es la luz cenicienta. En realidad, es el reflejo de un reflejo. La luz solar reflejada por nuestro planeta llega a la Luna y ésta la devuelve también reflejada.

En raras ocasiones Venus también presenta la luz cenicienta aunque su origen es distinto. Este fenómeno fascinaba al que a mediados del siglo XIX era director del observatorio de Munich, Franz von Paula Gruithuisen. Este astrónomo era un perspicaz observador pero tenía la manía de teñir sus agudas observaciones con unas pinceladas de fantasías románticas. Así, fue de los primeros en afirmar que los cráteres lunares habían sido ocasionados por colisiones de meteoritos, pero también afirmó haber visto ciudades, carreteras y un templo con forma de estrella en medio de bosques lunares. Sus exuberantes afirmaciones sobre la vida en la Luna las puso por escrito en 1824 al publicar Descubrimiento de muchas huellas diferentes de habitantes lunares, especialmente de uno de sus colosales edificios. Hasta los astrónomos que pensaban que podía haber vida en nuestro satélite se rieron de él.

Imperio venusino

Con semejante bagaje no es de extrañar que Gruithuisen, después de observar la luz cenicienta de Venus, llegara a la conclusión de que era producida artificialmente por los habitantes del planeta, que él imaginaba como un paraíso verde y, según sus palabras, “incomparablemente más lujurioso que la selva virgen de Brasil”. Creía que los venusinos estaban quemando sus junglas con el civilizado propósito de roturar tierras cultivables o para impedir que la emigración de un gran número de personas desencadenara una guerra. Y aún se le ocurrió otra posibilidad, más peregrina que las anteriores: una exhibición de fogatas con ocasión de una festividad, quizá la coronación de un rey o emperador.

Como prueba esgrimió que la luz cenicienta había sido observada en 1759 y luego en 1806. Habían transcurrido 46 años terrestres, que corresponden a 76 venusinos. Y afirmó: “Si hacemos la suposición de que la vida ordinaria de un habitante de Venus puede durar unos 130 años venusinos, lo que supone 80 años terrestres, el reinado del emperador de Venus bien podría ser de 76 años”. ¿Podría tratarse de la coronación de algún Alejandro o Napoleón?

Nada más lejos de la verdad. La luz cenicienta de Venus es ocasionada por las mismas cosas que en la Tierra provocan las auroras polares: partículas subatómicas y el campo magnético del planeta. Nada de política.

Sin embargo, ¿podría haber vida en Venus?

Las condiciones de Venus

Venus, a menudo llamado el gemelo de la Tierra, tiene casi la misma masa de nuestro planeta. Muchos científicos creen que Venus alguna vez estuvo cubierto de agua y poseía una atmósfera donde pudo haber florecido la vida como la conocemos.

Es un planeta rocoso con la masa necesaria para sujetar gravitatoriamente una atmósfera -al contrario que Marte-, pero el problema es que la temperatura en superficie es tan alta que se funde el plomo. ¿Por qué? La temperatura superficial depende no solo de la distancia a la estrella, sino de la composición y la presión de la atmósfera. Las moléculas diatómicas, como el nitrógeno o el oxígeno, generan muy poco efecto invernadero, luego la mayor parte de la radiación que llega al planeta acaba por ser devuelta al espacio. Si contiene moléculas como vapor de agua, dióxido de carbono o metano, el efecto invernadero es significativo.

¿Y por qué es importante que lo haya? Basta con mirar a nuestro planeta; si no fuera por el agua y el dióxido de carbono la temperatura media de la Tierra estará entre -18 y -24 ºC. Dicho de forma más contundente: sin un efecto invernadero natural la vida en la Tierra sería imposible. El caso de Venus es justamente el contrario: un perfecto ejemplo de calentamiento global desbocado.

Efecto invernadero

Los planetólogos piensan que un incremento en la temperatura provocó la evaporación de los mares (si una vez existieron en su superficie) lo que aumentó la presencia de vapor de agua en la atmósfera, realimentando el efecto invernadero. A ello contribuyó una continua liberación de dióxido de carbono proveniente de los carbonatos de la corteza. El vapor de agua acabó desapareciendo porque la luz solar lo descompuso en oxígeno e hidrógeno, y este último se perdió en el espacio, mientras que el segundo, que es muy reactivo, se recombinó con otros elementos. Mientras, el dióxido de carbono fue aumentando paulatinamente su concentración en la atmósfera. Como Venus no tenía ningún mecanismo para eliminar el CO2 de su atmósfera, la temperatura fue subiendo lentamente hasta llegar a los actuales 500 ºC.

Por otro lado, la densa atmósfera de Venus ejerce una presión de más de 91 kilos por centímetro cuadrado en cualquier parte de la superficie del planeta (90 veces la presión atmosférica de la Tierra al nivel del mar). Es como está a más de 900 metros bajo el agua en el océano. Si a todo eso sumamos que llueve ácido sulfúrico en Venus, comprenderemos lo difícil que es que haya vida en superficie.

Ahora bien, ¿y en las nubes?

Vida aérea

Esta fue la idea que propusieron Carl Sagan y Harold Morowitz en 1967. Las condiciones en las que se encuentran las nubes podrían ser propicias para la vida: en las proximidades de las nubes abundan el agua, el dióxido de carbono y la luz solar (requisitos previos para la fotosíntesis […] Si pequeñas cantidades de minerales son arrastrados desde la superficie hasta las nubes, no es difícil imaginar una biología autóctona en las nubes de Venus”. Por supuesto esto no quedó en nada más que una especulación educada, pero esta idea ha regresado con fuerza medio siglo después.

En junio de 2017, Jane Greaves, astrónoma de la Universidad de Cardiff en Gales, buscaba en Venus señales de varias moléculas relacionadas con la vida gracias al telescopio submilimétrico James Clerk Maxwell situado en el monte Mauna Kea de Hawái. Uno de estos compuestos era la fosfina. Con todo, Greaves estaba segura que no encontraría nada. Se equivocó.

La fosfina es como una pirámide: un átomo de fósforo colocado arriba de una base de tres átomos de hidrógeno. Es un gas incoloro y altamente inflamable con un olor característico a ajo o pescado podrido. Aunque se puede producir en condiciones de alta temperatura y presión -como sucede en las atmósferas de Júpiter y Saturno -donde se han encontrado-, en planetas más pequeños y rocosos como la Tierra y Venus no hay suficiente energía para producir grandes cantidades copiosas de fosfina del mismo modo.

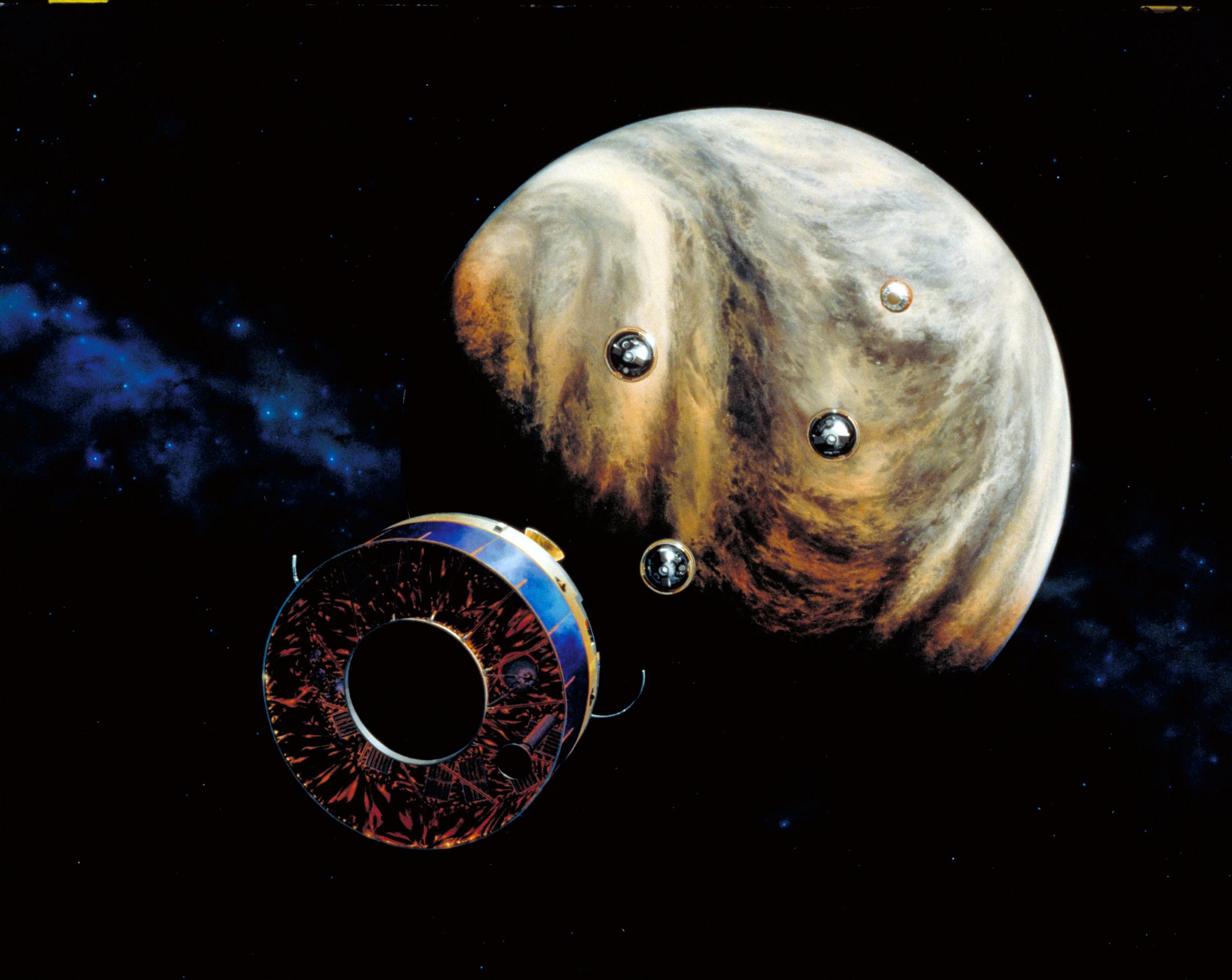

067_venus5 – La sonda BepiColombo exploró Venus en 2020 y 2021 Wiki

Eso sí, y es aquí donde saltó la liebre, hay un método excelente para producirla: solo se necesitan bacterias anaeróbicas, que no necesitan ni usan oxígeno para vivir —nosotros tenemos fosfina en nuestros intestinos—. El problema es que no sabemos a ciencia cierta cómo la sintetizan. Como ha comentado Matthew Pasek, un geocientífico de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, “la hemos visto asociada con el lugar donde están los microbios, pero no hemos visto que un microbio la haga, lo cual es una diferencia sutil, pero importante”.

El indicio de la fosfina

Pero había que confirmar el dato y el equipo de Greaves usó el Gran Conjunto Milimétrico/Submilimétrico de Atacama, en Chile. Con él encontraron que en la atmósfera de Venus había fosfina en grandes cantidades, de 5 a 20 partes por mil millones, una cantidad miles de veces mayor a la encontrada en la atmósfera de la Tierra. De este modo la fosfina de venus se convirtió en otro misterio planetario semejante a las emisiones de metano encontradas en Marte: son moléculas asociadas a la vida pero que también pueden ser producidas por reacciones químicas totalmente abiótica.

¿Y cómo serían los seres vivos capaces de vivir en Venus y producir este gas? En octubre de 2021 Sara Seager, Jane Greaves y sus colegas publicaron un artículo en la revista Astrobiology donde especulaban sobre este tema. Estos seres vivos deberían ser capaces de vivir en un ambiente muy ácido como es el venusino, similar a los extremófilos terrestres que son capaces de vivir en ácido sulfúrico puro. Pero ¿cómo llegaron allá arriba?

Los científicos sugirieron que esas bacterias podían vivir, metabolizar y reproducirse dentro de gotas de ácido sulfúrico y agua. Se mantienen en las grandes altitudes gracias a las ondas de gravedad que se producen en la atmósfera – en la Tierra son las culpables de que veamos nubes en forma de “calles”, bandas alargadas nubosas intercaladas con zonas de claridad-. ¿Y cómo llegaron allí? Seager y los suyos especularon que originaran en la superficie del planeta hace unos 700 millones de años, cuando Venus tenía océanos, pero se vieron obligados a migrar a los cielos cuando el planeta se secó.

Sigue el debate

Sin embargo un estudio liderado por Sean Jordan de la Universidad de Cambridge y publicado en Nature Communications el 14 de junio de 2022, estudió la idea de que microorganismos venusianos podrían utilizar el azufre como fuente de alimento. Sin embargo, su conclusión fue que las observaciones de las nubes de Venus no han revelado las firmas químicas esperadas que respaldaran la existencia de vida.

Incluso la existencia de fosfina en la atmósfera es objeto de debate: mientras que otros equipos de investigadores la han encontrado, solo que en cantidades muy inferiores a las del equipo de Greaves, el telescopio infrarrojo aerotransportado de la NASA y de la agencia espacial alemana DLR SOFIA, -que voló por última vez en octubre de 2022- observó Venus en noviembre de 2021 y no detectó señal alguna de fosfina en la atmósfera de Venus. Las espadas siguen en alto.