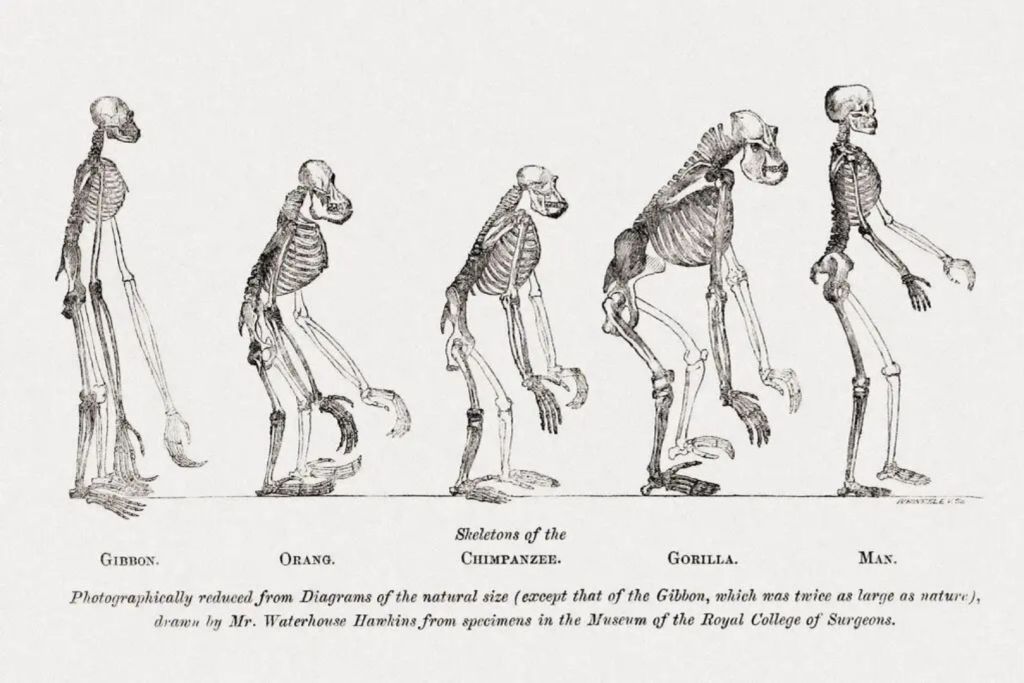

Durante millones de años, nuestros ancestros caminaron a cuatro patas, como lo siguen haciendo hoy chimpancés, gorilas y otros primates. Pero en algún punto del pasado remoto, algo cambió: una transformación anatómica silenciosa, pero radical, que nos separó para siempre del resto del reino animal. Caminamos erguidos. Y esa capacidad, tan cotidiana como decisiva, acaba de recibir una explicación científica más clara que nunca.

Un nuevo estudio publicado en Nature —dirigido por Terence Capellini, genetista del desarrollo en la Universidad de Harvard, junto con la investigadora Gayani Senevirathne— desvela cómo la pelvis humana evolucionó en dos pasos clave que reconfiguraron por completo su morfología. Utilizando una combinación de técnicas punteras como histología, genómica funcional y escaneo de tejidos embrionarios, los investigadores han podido reconstruir el proceso que permitió a nuestros antepasados ponerse de pie y caminar.

Esta investigación no solo cambia lo que sabíamos sobre el origen del bipedalismo, sino que también ilumina cómo el cuerpo humano ha sido moldeado por la evolución con una precisión que pocos sospechaban. El estudio concluye que la evolución del bipedalismo homínido ocurrió en dos pasos y que estas transformaciones, lejos de ser graduales, fueron mecanismos radicales y únicos en el cuerpo humano.

La clave está en el ilion: un hueso que lo cambió todo

El hueso protagonista de esta historia es el ilion, la parte superior de la pelvis que sentimos cuando ponemos las manos sobre las caderas. En los primates actuales, los iliones son altos y estrechos, alineados verticalmente con la columna. Pero en los humanos, esta estructura se ha ensanchado lateralmente, dando forma a una especie de cuenco. Este cambio fue crucial para permitir el equilibrio necesario durante la marcha sobre dos piernas.

Pero ¿cómo se transformó esa anatomía?

Aquí es donde entra en juego el primer hallazgo del estudio. Analizando tejidos embrionarios humanos de entre seis y diez semanas de desarrollo, el equipo de Harvard descubrió que la placa de crecimiento del cartílago del ilion se reorganiza completamente durante la formación inicial. En lugar de crecer de forma vertical, como ocurre en otros primates, el cartílago se reorienta 90 grados, alineándose de forma horizontal. El paper lo describe con contundencia: “la placa de crecimiento del cartílago del ilion humano sufrió un cambio heterotópico, situándose perpendicular a la orientación presente en otros primates (y ratones)”.

Ese giro literal cambió el curso de nuestra evolución. Al crecer hacia los lados en lugar de hacia arriba, el ilion se ensanchó y acortó, generando un centro de gravedad más estable y permitiendo que músculos como los glúteos se anclaran de forma más eficiente. Fue el primer paso hacia la postura erguida.

Un segundo cambio: la osificación tardía que ayudó a dar a luz

La segunda transformación fue aún más sorprendente. Mientras que los huesos largos del cuerpo comienzan a mineralizarse de forma interna desde etapas muy tempranas, el ilion humano retrasa este proceso durante al menos 15 semanas. En otras palabras, el hueso se forma desde el exterior hacia adentro, y mucho más tarde que el resto del esqueleto.

Este patrón, descrito como “una pauta única y radical” por los autores, permitió que el ilion siguiera siendo flexible durante más tiempo en el desarrollo fetal. Esa flexibilidad resultó crucial cuando, millones de años después, nuestros cerebros empezaron a crecer. Un cráneo más grande requería un canal de parto más amplio. Y un hueso ilíaco menos mineralizado permitió que la pelvis se adaptara, abriéndose ligeramente para facilitar el parto.

Contrario a la clásica “dilema obstétrico”, según la cual el bipedalismo estrechó la pelvis y dificultó el nacimiento, este estudio sugiere que el ensanchamiento de la pelvis ya estaba en marcha mucho antes y que, de hecho, pudo haber favorecido el nacimiento de bebés con cerebros más grandes. Un giro inesperado para una teoría que parecía asentada.

Genes antiguos, funciones nuevas

La investigación no se quedó en la morfología. Usando técnicas de transcriptómica espacial y análisis de accesibilidad cromatínica, el equipo identificó los genes implicados en esta metamorfosis. Los responsables clave fueron SOX9, ZNF521, PTH1R y RUNX2, implicados en el control del crecimiento del cartílago, la señalización celular y la formación del hueso.

Estos genes no son nuevos. Están presentes también en ratones y primates, pero en el caso humano se activan en lugares y momentos diferentes, lo que da lugar a estructuras óseas distintas. En palabras del estudio: “estos cambios facilitaban un mayor crecimiento de la pelvis humana y la formación única del ilion entre los primates”.

Los investigadores también encontraron que algunos de estos genes están implicados en enfermedades raras que afectan a la forma de la pelvis. Mutaciones en SOX9, por ejemplo, provocan displasias óseas en las que el ilion no se ensancha correctamente, confirmando su papel en la arquitectura pélvica.

Una historia en huesos y fósiles

El descubrimiento no se limita al laboratorio. Las formas embrionarias observadas coinciden con los primeros fósiles homínidos que muestran indicios de bipedalismo, como Ardipithecus ramidus (4,4 millones de años) y Australopithecus afarensis (la famosa “Lucy”, de hace 3,2 millones). Ambos presentan iliones más cortos y anchos que los de los chimpancés, lo que refuerza la hipótesis de que estas transformaciones genéticas ocurrieron entre 5 y 8 millones de años atrás, justo cuando los humanos se separaron de los demás primates africanos.

Desde entonces, el crecimiento del cerebro, los cambios musculares y las presiones del entorno solo profundizaron este rediseño del esqueleto.

Si algo queda claro tras este trabajo es que la pelvis fue mucho más que una estructura de soporte. Fue un campo de pruebas evolutivo, el eje en torno al cual se reorganizó nuestro cuerpo.

El estudio liderado por Capellini y Senevirathne no solo arroja luz sobre uno de los grandes enigmas de la evolución humana, sino que también nos invita a mirar nuestro propio cuerpo como un producto de millones de años de adaptaciones silenciosas, pero esenciales. Caminar erguidos no fue un salto, sino el resultado de una sofisticada reprogramación biológica.

El simple gesto de caminar, tan cotidiano, es en realidad la culminación de dos grandes “saltos” dentro del útero: uno de orientación y otro de temporización. Dos pasos que cambiaron el mundo.