Pese a que fue durante el Renacimiento cuando algunas mujeres como Isabel I de Castilla, Catalina Sforza, Ana de Bretaña, Margarita de Austria, María Tudor o Isabel I de Inglaterra, entre otras, alcanzaron las máximas cotas de poder político, lo cierto es que la consideración social de la mayoría de sus congéneres estaba en relación con la autoridad del varón, fuera padre, hermano o esposo.

Prevalecía, pues, la perspectiva de santo Tomás de Aquino (1225-1274) que, al hilo del aristotelismo, sostenía que la mujer debía estar “sometida al hombre como su amo y señor, ya que este tiene inteligencia más perfecta y virtud más robusta”. Una norma tanto para las destinadas al claustro como para las “perfectas casadas” que fray Luis de León retrataba en el libro homónimo (1584) y que corroboraba la sentencia del humanista Juan Luis Vives, que aseguraba que “la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales” eran las normas que debían regir la conducta femenina.

Una estética muy definida

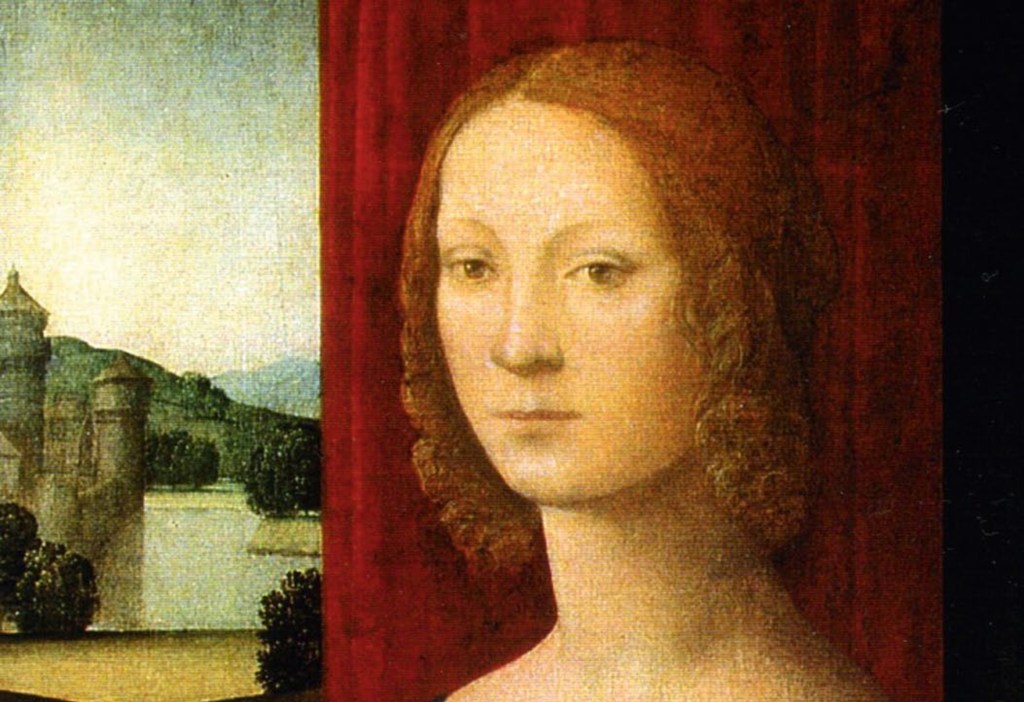

En tal contexto, el ideal de mujer que se propugnaba a lo largo de los siglos XV y XVI era el de un ser angelical a imagen y semejanza de María, la madre virgen de Jesús, alejada de cualquier tipo de frivolidad y consagrada a su papel de madre o esposa. Su aspecto exterior debía responder a su conducta moral, de ahí que se estableciera un perfil estético concreto.

Toda dama que presumiera de tal debía ser rubia, de tez muy blanca y mejillas sonrosadas, ojos claros, labios finos que contrastaran con una dentadura lo más blanca posible y un cuello largo y esbelto. La moda, además, propugnaba las cejas muy finas y la frente ancha y despejada, hasta el punto de que se solía depilar el nacimiento del pelo. Los ojos podían delinearse levemente con carboncillo y la boca se perfilaba en forma de corazón.

No faltaron, así, en la época los tratados de estética. Uno de ellos lo escribió Catalina Sforza (1463-1509), condesa de Imola y Forlì, que al tiempo que demostraba ser una mujer poderosa y una considerable estratega redactaba un recetario, con 450 fórmulas elaboradas con hierbas y plantas medicinales, destinado al cuidado de la belleza femenina. No fue un caso único.

Los monjes de Santa María Novella preparaban cosméticos en su laboratorio florentino; Catalina Galigai, consejera de Catalina de Médici, abrió en el París de 1573 lo que hoy llamaríamos “salón de belleza”, y en la farmacopea de la corte de Isabel I de Inglaterra se realizaban preparados de pétalos de geranio para utilizar como rojo de labios. Unos y otros coincidían en varios puntos: toda dama debía conseguir aclararse el cabello, mantener las manos blancas y suaves gracias a la miel y el limón y lograr una tez lo más pálida posible.

El pelo siempre debía llevarse largo. Era la mayor seña de femineidad, de ahí que las religiosas se lo cortaran en el momento de profesar. Solía llevarse bajo redecillas decoradas con oro, perlas o gemas, pero también se ocultaba bajo complicados tocados, reservando para la intimidad una melena rizada y rubia, tal como dictaba la moda capilar de la época.

Para aclarar los cabellos se aplicaban jugos ácidos de ruibarbo, limones o nueces mezclados con aceite, y los rayos solares hacían el resto. Las cortesanas venecianas, por su parte, pusieron de moda el pelo de tonos rojizos. Para ello se aplicaban mezclas de sulfuro negro, miel y alumbre o soluciones de azafrán. Asimismo, se maquillaban los senos haciendo resaltar el pezón y utilizaban ungüentos y perfumes traídos de Asia.

La importancia del atuendo

Como fue habitual en la mayor parte de las etapas de la historia, el pueblo llano no vestía como las clases privilegiadas. El atuendo alcanzaba, pues, la categoría de seña de identidad para diferenciar las clases sociales. Es más, labradores, obreros y artesanos no gozaban del derecho ni de los medios para vestir como los miembros de los estamentos privilegiados. Solo se hacían determinadas excepciones con los más significados representantes de los gremios, algunos mercaderes y aquellos artesanos y artistas relacionados con la corte.

La diferencia se hacía especialmente evidente en el vestir femenino, ya que a los vistosos atuendos cortesanos se contraponían los más sencillos de las mujeres pertenecientes al pueblo llano, que eran por lo general de color uniforme y oscuro mientras que cubrían su cabello con pequeñas cofias, a diferencia de los complicados tocados de las damas.

Salvo ligeras diferencias según los territorios, los tejidos más utilizados eran la lana para los meses más fríos del año, el algodón, que permitía la ejecución de diseños muy coloridos, y la seda, que a partir del siglo XV comenzó a fabricarse en Europa.

Para la mujer, la prenda básica era una camisa interior de manga larga confeccionada con lino blanco. A lo largo del siglo XV, sobre ella se sobrepuso un vestido de talle corto que ponía de relieve el vientre, en clara alusión a la maternidad. Posteriormente, ya en el siglo XVI, se optó por una silueta que afinara la cintura y resaltara la cadera, mientras que el escote se abría en forma de V hasta la cintura y una pieza triangular de tejido rígido, el tassel, servía para ocultar el pecho al tiempo que lo comprimía.

En cuanto a las faldas se impuso el verdugado, una falda rígida, directo antecedente del guardainfante del siglo XVII o del miriñaque del XIX. Como curiosidad, puede apuntarse que la primera mujer en utilizar calzas como ropa interior fue Catalina de Médici, a fin de poder montar a caballo a horcajadas y no sentada de lado sobre la silla.

Doctas y sabias

Esta unanimidad en los criterios estéticos no fue, lógicamente, aplicable a otras facetas de la vida. La mujer renacentista dependía, como en todas las épocas, de su clase y condición. Volviendo a fray Luis de León y su “perfecta casada”, todas debían estar sometidas a un patrón que las limitaba absolutamente en el terreno intelectual. Así, el fraile escribía: “¿Qué es decir que ha de estudiar la mujer y así empeñar a su marido y meterle en enojos y cuidados, en vez de librarle de ellos y ser perpetua causa de alegría y descanso?”.

Ante tal estado de cosas, comenzaron a escucharse voces herederas de aquellas seguidoras de Christine de Pizan y su medieval Querella de las mujeres que reclamaban para las mujeres una mayor formación, que les permitiera convertirse en seres autónomos y miembros activos de la sociedad fuera cual fuera el ámbito social al que pertenecieran.

Contaban, además, con el apoyo de algunos humanistas como Tomás Moro, quien en su Utopía abordó temas como el divorcio, la posibilidad del sacerdocio femenino o la igualdad de hombres y mujeres en la administración de los bienes. De hecho, en España el primer ejemplo lo había dado la propia reina Isabel la Católica cuando, viéndose en la obligación de gobernar y comprendiendo que su formación como infanta no era la suficiente, llamó a su corte a Beatriz Galindo, una joven formada junto con otras ilustres damas de la época en la Universidad de Salamanca, a fin de que la instruyera e instruyera a sus hijas, las infantas Isabel, Juana, María y Catalina, que con razón fueron calificadas como las princesas mejor preparadas de Europa.

Por lo general, la educación que se daba a las jóvenes de clases altas no pasaban de las cuatro reglas, escasos conocimientos de latín y de humanidades y los elementos habituales para desenvolverse en sociedad: baile, música, retórica... El objetivo era siempre el mismo. Educarlas para dar a la unidad familiar un cierto brillo social, poder educar mejor a sus hijos y, en último extremo, apoyar a sus esposos en sus negocios como terratenientes, artesanos o cortesanos.

Aun así, hubo algunas que consiguieron destacar en el ámbito de las artes, pero a menudo debían firmar sus obras con el nombre de su maestro o estas fueron atribuidas a otros artistas (varones) de su tiempo. Ese fue el caso de Sofonisba Anguissola (1532- 1625), pintora de éxito a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Las letras fueron también un camino trillado por las mujeres renacentistas, especialmente en el género poético, como es el caso de la española Florencia Pinar (segunda mitad del siglo XV) o las italianas Isabella di Morra (1520-1545) y Vittoria Colonna (1490-1547).

No obstante, el claustro era la mejor opción para aquellas que deseaban consagrarse al mundo intelectual, y ese camino siguieron, entre otras muchas, Isabel de Villena (1430-1490) o Teresa de Cartagena (1420-1485), auténticas predecesoras de las grandes místicas españolas posteriores.

El siglo de las cortesanas

Como se ha visto, el Renacimiento había proporcionado a la mujer una cierta cota de libertad que, en casos concretos, les había permitido acceder al poder. Esa fue la causa de que en Italia surgieran las llamadas cortigiane oneste, que muchas veces igualaron en talento político, cultura e incluso valor físico a los varones. Así, se ha dicho que el XVI fue “el siglo de las cortesanas”.

Eran meretrices que, a su belleza y distinción, unían una amplia cultura e incluso un cierto dominio de las artes y las letras, lo que les permitía acompañar a los hombres no solo en el lecho sino en la conversación y en la mesa. Por decirlo en palabras de Pietro Aretino, “Venus se había convertido en mujer de letras”. Mujeres refinadísimas, cultas, excelentes anfitrionas, musas de artistas y poetas, amantes del lujo y de los placeres debieron sufrir, sin embargo, las iras del Santo Oficio, pero también el repudio de aquellas mujeres “decentes” que, sin duda, envidiaban su libertad de movimientos y una capacidad intelectual que las convertía, pese a lo indecoroso de su profesión, en ciudadanas de pleno derecho.