Varias son las razones que llevaron a Maria Sklodowska a París. Si Varsovia no hubiera estado ocupada por el Imperio ruso, probablemente habría estudiado en la universidad de la ciudad. Amaba su país, tenía allí a su familia y ya había hecho dos años de prácticas en el laboratorio del Museo de Industria y Agricultura, dirigido por Józef Boguski, su primo y alumno del gran químico ruso Mendeléyev.

De hecho, tras terminar sus dos licenciaturas en París en 1894, pensaba volver para trabajar como profesora y vivir con su padre. Sin embargo, los rusos prohibieron los estudios superiores a las mujeres. Una activista intelectual y progresista social como ella, defensora del positivismo, graduada con la máxima mención a los quince años, colaboradora en la revista científica Prawda y criada en las aulas clandestinas de la Universidad Flotante en la igualdad de género educativa y la revocación de los privilegios de la nobleza y de las clases sociales, supo desde su adolescencia que lo llevaría a cabo.

La elección de estudiar física y, sobre todo, matemáticas llegó más adelante. Aunque su padre había sido maestro de dichas disciplinas y el contexto intelectual en el que se movía en Varsovia defendía los valores científicos, los estudios de matemáticas los comenzó un año después que los de física. Y el sitio para estudiarlos fue la prestigiosa Universidad de la Sorbona, que estaba además en pleno desarrollo.

El discípulo del arquitecto Charles Garnier, Henri-Paul Nénot, había ganado el proyecto de ampliación y había huido del estilo neogótico de otras universidades europeas para abrazar las ideas del gran Haussman. Este había transformado totalmente las infraestructuras y la fisionomía de la ciudad y, sobre todo, decidido las grandes avenidas y airosos bulevares que modificaron la movilidad, la mirada y, como nos enseñó Walter Benjamin, la mentalidad de los parisinos. Bajo las órdenes de Nénot se amplió la zona de las facultades y se subdividieron entre las actuales calles Saint-Jacques, Cujas, des Écoles y de la Sorbonne. Asimismo, se construyeron grandes aulas en forma de anfiteatro y se dotaron a los laboratorios con las últimas técnicas.

Seis siglos después...

Las pocas europeas que estudiaban grados superiores iban a París. Las cinco facultades que formaban la universidad habían abierto las puertas a las mujeres en 1860, seis siglos después que a los hombres. Cuando Marie entró en la de Ciencias únicamente había 23 mujeres frente a 1800 estudiantes y, si la mayor parte en Medicina eran extranjeras, solo había 7 en la de Ciencias. Así entró en un espacio doblemente vetado para la mujer: por un lado la universidad y, por otro, el ámbito de las ciencias.

¿Una urbe moderna y libre?

La capital francesa era una ciudad ilustrada, epítome de la modernidad y, como parte integrante de la Tercera República, defensora de la educación y la ciencia. Pero sobre todo, un lugar donde una mujer que venía de un país ocupado disponía de libertad para hacer lo que le había sido prohibido y había estado obligada a desarrollar en la clandestinidad, como estudiar su lengua, historia y cultura, y la posibilidad de acceder a una educación académica prohibida. A pesar de ello, una estudiante en la universidad de París era algo insólito y además estaba mal vista, pues la decisión que había tomado significaba que había tenido libertad de elección e independencia, y que adquiriría conocimientos, lo que podía hacer tambalear el poder patriarcal. La igualdad y equidad que había aprendido en la Universidad Flotante en Varsovia no parecían tales cuando se llevaban a la práctica en París.

Adoración Arnaldos, ingeniera nuclear y premio FEM’Energia, que reconoce la trayectoria de las científicas e ingenieras nucleares europeas, dice de Marie: «Ella fue completamente inusual, no eran muchas las mujeres que estudiaban en la universidad entonces, menos todavía carreras de ciencias como física o matemáticas. Extrapolándolo a nuestros días, aún hoy la presencia de la mujer es muy minoritaria en los estudios STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ella es un referente para toda la comunidad científica internacional y, para nosotras, las mujeres que trabajamos en el ámbito de la tecnología nuclear, es alguien especial. Su vida ilustra cómo el esfuerzo, la tenacidad y la pasión conducen a grandes logros, y no solo al Nobel, sino también a ser la primera mujer que impartió clases en la Sorbona».

En París no encontró la igualdad que había vivido en la Universidad Flotante

Un billete de tercera clase

Marie aún tardó un tiempo en ir a la capital francesa, pero a los 24 años finalmente se instalaba en la ciudad, tras el bellísimo, emocionante y ejemplar pacto de sororidad que hizo con su hermana mayor, Bronia.

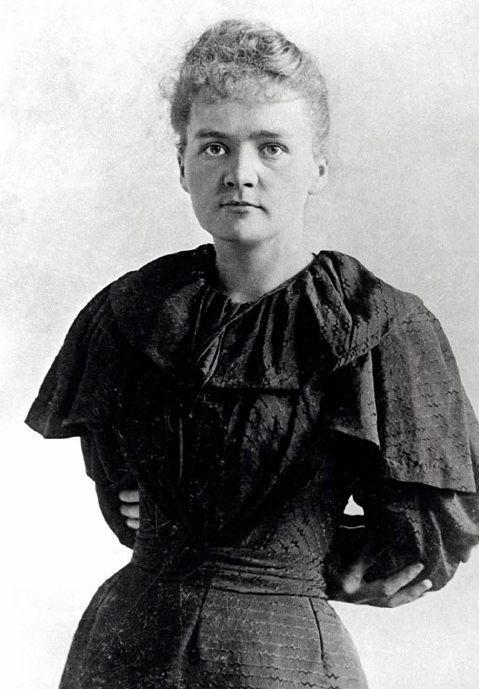

Hay una foto de 1891, me gustaría pensar, recién llegada a París. Sus pómulos aún no están marcados, como lo serán enseguida tras su matrimonio con Pierre. Del cabello apenas sobresalen los rizos que se le escapan en las fotos de niña y adolescente. Tiene un rostro severo y melancólico (la melancolía, escribirá Susan Sontag, es marca de inteligencia). El busto es grande, la cintura tímida, y su gesto firme. Tiene la mano derecha tensa y pinzada por algo. Está sentada en un balcón y mira a lo lejos, muy lejos, a un sitio que solo ella conoce. Parece a punto de echarse a volar. Así se describe ella misma: «Esa necesidad de nuevas sensaciones, de cambios, de moverme, de vivir, que a veces se apodera de mí con tanta fuerza que invita a hacer locuras grandes». Y más adelante:«Esa vida [en París] me fascinaba. Me sentía libre, independiente ».

El profesor Armand Lattes se lo pregunta, ¿con qué soñaría mientras viajaba en tren desde Varsovia a París a finales de octubre del año 1891? Marie compró un billete de tercera clase para ir de Varsovia a Alemania, y atravesó este país en una butaca plegable al lado de su equipaje en un vagón de cuarta durante tres días. Sabía que su conocimiento del francés era algo precario, a pesar de que lo leía y escribía, y pensaba además que tenía lagunas en sus estudios científicos. En la Gare du Nord le esperaban Bronia y su marido, Casimir Dluski (compañero de estudios de medicina con quien se había casado en tercer curso) y se alojó en su casa de la rue d’Allemagne (hoy avenida Jean Jaurés) entre el actual parque de Buttes-Chaumont y La Villete. Sin embargo, enseguida se sintió incómoda. Estaba a una hora de la Sorbona en ómnibus hipomóvil, debía pagar un suplemento por la distancia y prefería vivir sola para disponer de mayor tranquilidad y concentración para el estudio.

Hasta una silla llegó a echarse encima, sobre las pobres ropas de la cama, para calentarse al dormir

«Una habitación propia»

Además, permanecer con los Dluski implicaba participar en la activa vida de la comunidad polaca exiliada en la ciudad, una élite virtuosa cuyas reuniones eran prolijas y de enorme interés. Parece que su padre le advirtió que hacerlo podría poner en peligro sus perspectivas académicas y profesionales. Así decidió trasladarse más cerca de la universidad y alquiló una habitación amueblada en un sexto piso de la rue Flatters en el Barrio Latino (uno de los barrios más antiguos y patria de los estudiantes) «fría en invierno» y «ardiente en verano», y tan pequeña que para dormir tenía «que apilar la ropa sobre las mantas».

Con un presupuesto exiguo de solo tres francos al día, pasó hambre y frío, dicen que se desmayaba con frecuencia, y su hermana y cuñado se llegaron a preocupar seriamente por su salud. Dydynska, una amiga polaca, también matemática, decidió presentarla a la beca Alexandrowitch, una ayuda destinada a los estudiantes polacos de menos recursos con méritos suficientes para realizar los estudios en el extranjero. Se la concedieron en 1893, y los 600 rublos de la cuantía le permitieron una subsistencia más desahogada prácticamente al final de sus dos licenciaturas.

Entre grandes mentes

Su paso por la Sorbona le permitió entrar en contacto con la vanguardia más contemporánea de la investigación. Como profesor de química, disfrutó de las clases de Emile Duclaux, discípulo del gran bacteriólogo Louis Pasteur, y prácticamente fundador de la microbiología o ciencia del estudio de los microbios. Su profesor de física fue Gabriel Lippmann, ganador del Premio Nobel en 1908 por sus descubrimientos fotográficos en color, quien había creado, entre otras cosas, un instrumento óptico para retener e inmovilizar las luces de las estrellas y fotografiarlas llamado coeleostato.

Henri Poincaré, su profesor de matemáticas, fue casi con seguridad uno de los mejores de la época. Gran investigador, entre otras ciencias, de las matemáticas aplicadas, anticipó conceptos de la mecánica estadística, como el caos o la descripción de dichas ciencias estudiando su complejidad mayor, es decir, atendiendo a los elementos que no podían predecirse ni quedar al azar.

En este contexto, trabajó intensamente y se licenció con la máxima nota en Físicas (quedó la primera de la promoción) y, un año después en 1894, en Matemáticas. Parece que, conociendo sus carencias científicas, prefirió retrasar un año sus exámenes de licenciatura de Físicas, lo que le ayudó a obtener mejores resultados. Mientras preparaba su examen de licenciatura en Matemáticas recibió una propuesta para trabajar en la Sociedad del Desarrollo de la Industria Nacional.

La labor consistía en hacer un estudio experimental sobre las propiedades magnéticas del acero, un área en la que no tenía aún mucha experiencia, y comenzó las investigaciones en el laboratorio dirigido por Lippmann. Enseguida, las muestras de minerales y metales resultaron demasiado voluminosas y se vio obligada a buscar un lugar más grande para desarrollar las manipulaciones. Marie le contó sus dificultades a su compatriota, el físico Jozef Wiernz-Kowalski, profesor de la Universidad de Friburgo, quien acababa de llegar a París para pasar la luna de miel. Este se había interesado por su trayectoria académica y la admiraba. Además conocía a Pierre Curie, por aquel entonces director de la Escuela Municipal de Física y Química Industriales, especialista en cristalografía y magnetismo. Pensó que él era el más indicado para aconsejarla y, quizás que podría invitarla a trabajar en la Escuela, y organizó una cita.

Buscando un lugar donde investigar

Fue así como una tarde los invitó a tomar el té en la pensión familiar donde estaba alojado, y Marie conoció a Pierre. Quién sabe si fue en aquel momento o mucho después cuando la hasta entonces Maria, admirando el país que había elegido para sus estudios, cambió su nombre, lo afrancesó y pasó a llamarse Marie. Asimismo alteró la idea inicial de volver a Varsovia tras terminar la universidad (que le contó en sus cartas a su amigo y compañero de estudios parisino Lamotte) y permaneció en París.

No creo que Marie se hubiera podido llegar a imaginar entonces que, a tan solo un kilómetro de la habitación de la rue Flatters donde malvivió, un museo llevaría el apellido que le correspondía por matrimonio, el Museo Curie.

La sensación de libertad e independencia era un privilegio para las mujeres del siglo XIX

La idea partió del Instituto Pasteur (una de las sedes de las conferencias y seminarios científicos más importantes de Europa) y la Sorbona, tras recibir el Premio Nobel de Física en 1903, aunque entonces no se llamaba así sino Laboratorio Curie.

En la actualidad, el Museo está formado por su oficina y laboratorio de química y constituye solo una parte de lo que llegó a ser en 1909, cuando se llamaba Instituto del Radio, y albergaba dos laboratorios: uno para la investigación física, dirigido por Marie (su marido había muerto en 1906), y otro para la investigación biológica y médica. En la actualidad, el Instituto Curie (que alberga el Museo) se centra sobre todo en la investigación del cáncer, para la que los descubrimientos del radio de Marie fueron tan relevantes. De nuevo, ella nunca habría llegado a imaginar que daría nombre a un Instituto, pero aún menos que este se ubicaría en una calle con el nombre del matrimonio: el número 1 de la rue Pierre et Marie Curie.