En el principio, era el dibujo y el dibujo estaba con el genio creador, o al menos esa era la base de la teoría artística del Renacimiento italiano. Pero ese proceder no siempre fue de aplicación al arte hispánico del XVI, y menos aún si nos referimos a la imaginería o la retablística.

El retablo es, antes que nada, una obra colectiva. Eran, frecuentemente, resultado de una promoción o mecenazgo colectivo –un cabildo catedralicio, una comunidad monástica o conventual, una parroquia, una cofradía, etc.–. Asimismo, fueron mayoritariamente ejecutados por obradores o compañías que reunían a numerosos maestros y operarios, los cuales intervenían en las diferentes fases de ejecución: talla, ensamblaje, policromía...

Por otro lado, el retablo es una obra compleja, que se caracteriza por la combinación de diferentes artes –arquitectura, escultura, pintura, platería, etc.–, aunadas en torno a una determinada “idea” o proyecto que materializaban, desde el inicio, las “trazas”. Es preciso subrayar la importancia de las trazas en su ejecución, entendidas como diseño o dibujo proyectual, aunque lamentablemente son escasas las que conservamos.

Dichas trazas daban forma sobre el papel a una obra compuesta por diversas partes y elementos. No solo aquellos que constituyen el sistema de construcción “aparente”, esto es, los elementos verticales o “calles”, y las divisiones horizontales o “cuerpos”, que articulan el frontispicio, sino también la “construcción efectiva”, el modo de articular estructuralmente estos elementos conforme se van ensamblando los diferentes cuerpos y piezas entre sí y fijándose al muro, aspecto casi siempre ignorado por el gran público, pero también por los historiadores.

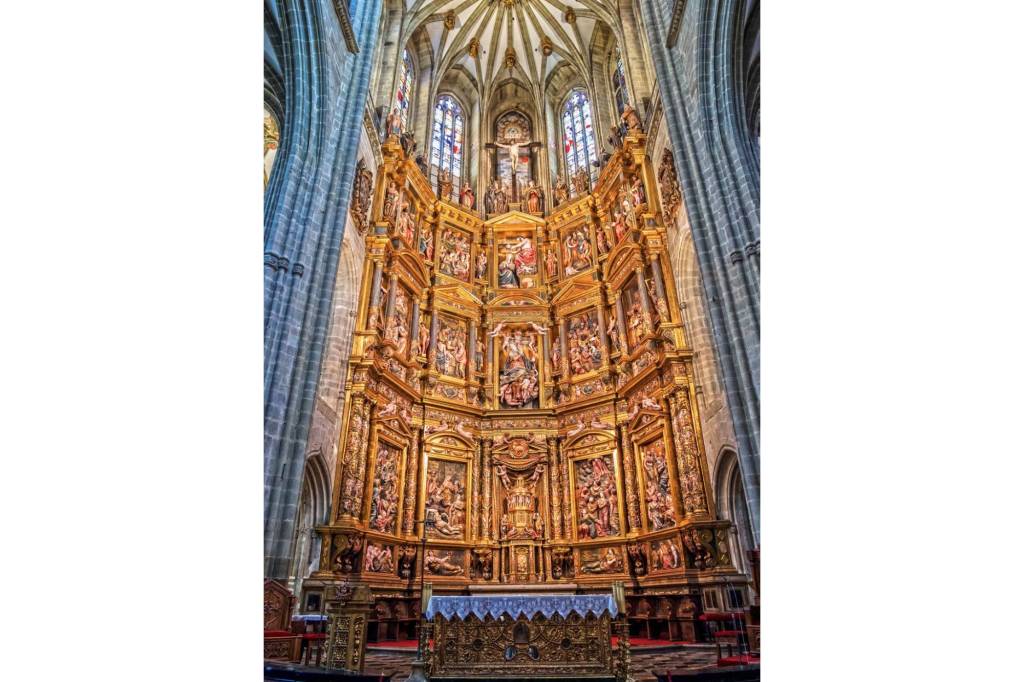

La evolución del diseño arquitectónico y los encuentros con la cultura artística italiana, de forma directa o indirecta –a través de los viajes, la imprenta, la circulación de dibujos, etc.–, condicionaron la retablística del Renacimiento castellano, en general, y la hechura del retablo mayor de la catedral de Burgos, en particular. Una obra extraordinaria que hay que situar, según es comúnmente aceptado, en el cruce de influencias entre dos grandes retablos, cuya ejecución corrió pareja: el de la catedral de Astorga (1558-1562), diseñado y construido por el célebre artista baezano Gaspar Becerra (hacia 1520-1570), y el del convento de Santa Clara de Briviesca (1557- 1568/1569), obra de los escultores burgaleses Diego Guillén (hacia 1515-1565) y Pedro López de Gámiz (hacia 1527-1588).

De la duración y diseño del retablo mayor de la catedral de Burgos

En los inicios de la historiografía del arte en España, Antonio Ponz y Ceán Bermúdez dieron cuenta de los artistas implicados y de la larga historia de las obras del retablo mayor de la catedral de Burgos. El abate Ponz (1778) lo dejó escrito así: “[…] el artífice del retablo, […] fue un [tal] Rodrigo de la Aya, acompañado de su hermano Martín; que se empezó á hacer el año de 1577, y que no se acabó hasta el de 1593”.

Es cierto que la obra fue proyectada, dirigida y ejecutada por los entalladores burgaleses Rodrigo (act. 1560-1577) y Martín de la Haya (act. 1565-1598), en colaboración con otros artistas, sin embargo, hay que corregir algunas fechas y añadir otras. El interés por levantar un nuevo retablo catedralicio se remontaba a mediados del siglo XV, aunque la construcción del mismo no se inició hasta 1561 o 1562 y los trabajos se pusieron, en efecto, en manos de Rodrigo de la Haya. Es de suponer que las obras del retablo las llevara a cabo el propio autor de las trazas, aunque, como en otras ocasiones, este podría limitarse solamente a su ejecución material.

Pero, en verdad, se desconoce quién las diseñó. Lo único seguro es que, en los Libros de Fábrica de la catedral de Burgos, él aparecía citado en las contadurías de 1562 como “maestro de las obras del taller de madera” y se trata, de hecho, de una de las primeras noticias suyas que conocemos. No obstante, aunque era un entallador de escasa trayectoria cuando se le encomendó esta empresa artística, estos años fueron decisivos en el desarrollo de la escultura del Renacimiento castellano.

Conviene recordar, en este punto, que en 1562 finalizaba la hechura de la escultura del retablo mayor de la catedral de Astorga y, además, se cree que hacia 1560 entraría Pedro López de Gámiz en las obras de Santa Clara de Briviesca.

Poco después, en 1569, Martín de la Haya recibía la dirección de manos de su hermano, aunque es de suponer que él también se habría enrolado en la empresa desde sus inicios.

La obra prosiguió sin cambios, incluso tras la muerte de Rodrigo, en 1577. Y, cuando se dirigió al Cabildo catedral solicitando el cargo de maestro del retablo recordó que ambos hermanos tenían “conpañia en servicio de vuesa señoria en la fabrica del retablo desta sancta yglesia de 15 años a esta parte”, lo que lleva el comienzo de los trabajos a 1562.

El retablo se finalizó en 1580, pero se desconocen las razones por las cuales no se asentó hasta 1585. Es probable que este hecho esté relacionado con la falta de liquidez del cabildo. Y es que el montaje era una operación costosa y compleja, no carente de dificultades técnicas, por lo que es lógico pensar que no quisiera acometerla antes de llevar a cabo su policromía.

Cinco años después de finalizar los trabajos de talla, sin embargo, se procedió al montaje y ensamblaje del retablo, para volver a desmontarlo de nuevo, en 1592, y poder realizar, así, las labores de dorado y policromía. De ello se ocuparon los pintores Gregorio Martínez (1547-hacia 1598) y Juan de Urbina –aunque este falleció poco después de contratar la obra (1593)–, al que sucedió inmediatamente su hijo Diego de Urbina (1516-hacia 1594).

Una construcción moderna para el retablo mayor de la catedral de Burgos

El retablo mayor de la catedral de Burgos consta de cuatro cuerpos, además de banco o predela, divididos a su vez en siete calles, sobresaliendo cuatro de ellas en el remate, las cuales se adaptan al ochavo de la capilla con una claridad arquitectónica que presupone el conocimiento de las trazas de Becerra. Él fue el responsable de una nueva tipología cuyos elementos arquitectónicos y composición están inspirados en la arquitectura miguelangelesca, según la historiografía (Arias Martínez, Barrón García, Fracchia, García Gaínza, Martín González, etc.).

Así pues, la fortuna crítica y la lectura formal rabiosamente moderna de las trazas del retablo están condicionadas por el mayor o menor grado de fidelidad con respecto al de la catedral de Astorga. El predominio de una estructura severa y clara, fuertemente compartimentada, el recurso a edículos rectangulares rematados por frontones alternativamente triangulares y curvos o el “follamen” que recorre las columnas, todo ello son características que pueden filiarse al influjo de Becerra.

De hecho Ceán y Llaguno afirmaron que Rodrigo y Martín de la Haya “según el estilo parecen discípulos de Becerra […]”. Esta afirmación puede ser el origen de la creencia de que los entalladores burgaleses fueron discípulos de Becerra y colaboradores suyos en Astorga. Aunque no hay noticias documentales que confirmen dicha relación, lo cierto es que desconocemos los nombres de sus colaboradores en la catedral asturiana. No obstante, dicho conocimiento pudo también alcanzarse a través de otras vías, sin un contacto directo.

La articulación de las calles en vertical presenta, sin embargo, mayor movilidad que la de los retablos de Astorga y de Briviesca. El uso alternante de arco de medio punto –rebajados, sin carácter arquitectónico– y frontón triangular en la calle central, rompiendo la horizontalidad de los pisos, le confiere un ritmo ascensional desconocido en aquellas arquitecturas.

Por otro lado, la superposición canónica de órdenes –dórico, jónico o corintio–, que se ciñe a normas ya prefijadas en los tratados de arquitectura italianos –el de Serlio (1537) o el de Vignola (1562)– pero también en los hispanos –el de Sagredo (1526) o la traducción de Serlio (Toledo, 1552)–, es lección bien aprendida y, sin embargo, extraña al lenguaje del propio Becerra, quien optó por columnas corintias y compuestas “revestidas de follamen”.

No obstante, en el retablo mayor de la catedral de Burgos las columnas dóricas del primer cuerpo y jónicas del segundo tienen los fustes también retallados con rameados, las del tercero lo reducen al primer tercio, siendo el resto estriado y ,finalmente, los soportes del ático son apilastrados, con ristras de frutos. Ello coincide, en gran medida, con el retablo mayor de la de Astorga, aunque el de Burgos no muestra el rigor en el diseño del maestro de Baeza, ni la severidad de los enmarques de las cajas, ni la alternancia de frontones que caracterizan su arquitectura.

El retablo de la catedral de Burgos presenta, en cambio, alguna innovación, como los dos arcos rebajados de la calle central, algo forzados, y aún más, los carpaneles que alojan los relieves, los cuales asimismo remiten a la retablística castellana anterior a la llegada de Becerra y al contacto con Juan Picardo (1506-1558) –ocupado en la decoración escultórica del cimborrio de la catedral (hacia 1552)– o Juan de Juni.

El simbolismo de las imágenes incluídas en el retablo mayor de la catedral de Burgos

El historiador ilustrado Antonio Ponz no erraba al afirmar en 1778 que “[…] la obra es de mucho mérito, particularmente en la escultura, y de aquel estilo grandioso […] que floreció en Castilla luego que renacieron las Artes en Europa”.

En la escultura del retablo mayor, trabajó un obrador numeroso en el que, no hay duda, tuvieron un papel protagonista y director los hermanos Rodrigo y Martín de la Haya. Lamentablemente, no se individualizan los pagos a los oficiales salvo excepciones, como el que recibió Rodrigo en 1575 por las imágenes de san Andrés y san Matías.

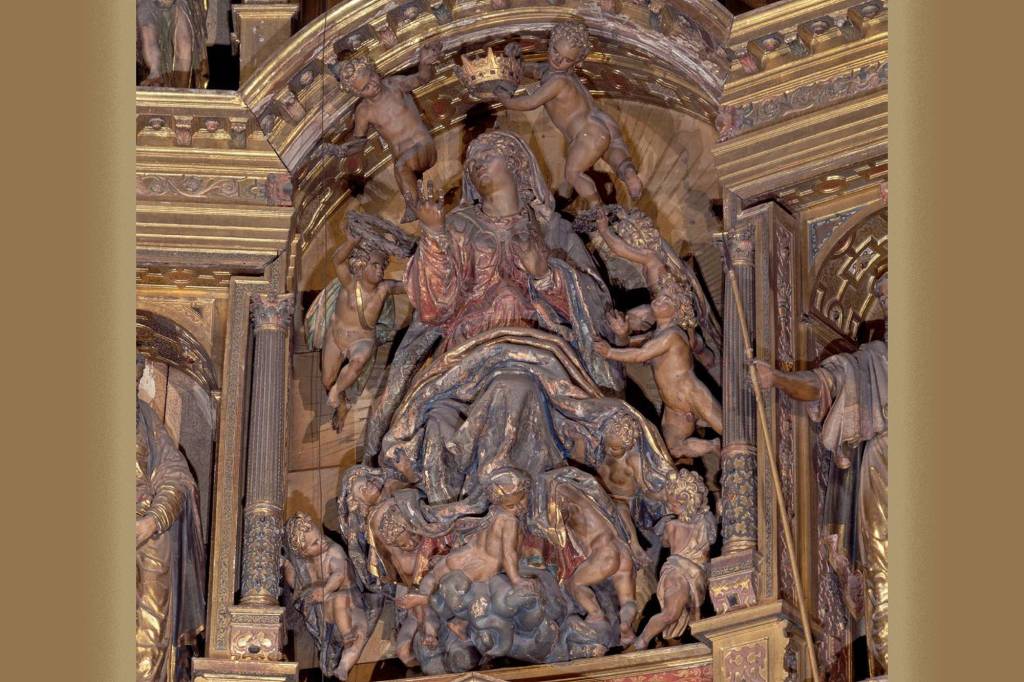

Otra bien conocida es la colaboración del escultor vasco Juan de Anchieta (1533-1588), quien fue el responsable por la hechura de los altorrelieves de la Asunción, en la calle principal, y de la Coronación de la Virgen, en el ático, los cuales contrató en 1578. Asimismo, también se le atribuye un papel muy destacado a otro escultor vasco, Domingo de Berriz, quien ejecutó el tabernáculo que preside el retablo –a partir de modelo propio o de Martín de la Haya– y en el que está colocada la imagen de Santa María la Mayor, patrona de la ciudad de Burgos.

El retablo mayor está dedicado, por lo tanto, a la Virgen María, patrona de la catedral y de la ciudad, ensalzando sus diferentes facetas: su virginidad, su maternidad, la encarnación del Salvador y todas las prerrogativas que la Iglesia católica le reconocía, según tradición inmemorial, junto a otras que, a finales del siglo XVI, pretendían reforzarse sobremanera, en conformidad con los decretos tridentinos, como eran su Inmaculada Concepción o su dignidad de Corredentora.

Ello nos permite establecer relaciones semánticas que son claves para decodificar o interpretar adecuadamente el programa iconográfico del retablo, las cuales formaban parte del contexto cultural del público coetáneo, pero que ya no son evidentes a los ojos del espectador actual. El banco está dedicado a las mujeres fuertes del Antiguo Testamento –María Magdalena lavando los pies de Cristo, la reina Ester implorando al rey persa por la salvación del pueblo judío, Judit con la cabeza de Holofernes y las hermanas Marta y María suplicantes ante Jesús–, las cuales son aquí prefiguración de la Virgo Potens, la Virgen Poderosa.

En relación con esta advocación, asimismo se muestran a los lados del tabernáculo o sagrario las reliquias más singulares de la catedral: las de tres santas vírgenes y mártires, Victoria, Céntola y Elena, las cuales se exhiben en óculos adornados por sendos relieves, que relatan sus martirios y refuerzan el mensaje anterior. El primer cuerpo está presidido por el tabernáculo, cuyo estilo y tipología son retardatarios –atribuidos erróneamente a Domingo de Berriz–, decorado con diez bajorrelieves de temas neo y veterotestamentarios alusivos a la Eucaristía.

Así, en correspondencia con el simbolismo de la Virgo Potens que sirve de asiento al programa iconográfico, se despliega la iconografía eucarística que invoca a la Virgen María como Arca de la Nueva Alianza y tabernáculo del Verbo hecho Hombre. Es por ello que los relieves de las entrecalles insisten en el paralelismo entre la vida e infancia de la Virgen, en la calle lateral izquierda –en el lado del Evangelio, el de mayor valor simbólico–, y la de Jesucristo –en la derecha–.

Así se representaron, de abajo arriba, la Presentación de María en el templo y su Nacimiento, haciendo pendiente con la Presentación del Niño Jesús en el templo y la Visitación de la Virgen a su prima Isabel. Luego, la Anunciación del ángel a María, en el tercer cuerpo, con el Abrazo de Joaquín y Ana ante la puerta dorada, que hacen alusión a los misterios de la Encarnación y la Inmaculada Concepción, respectivamente. Por lo tanto, el tabernáculo está flanqueado por relieves alusivos al templo de Jerusalén.

Sobre él, la imagen de Santa María la Mayor –una Virgen sedente con el Niño– centra la calle principal y, como ya se ha dicho, a continuación se disponen los relieves de la Asunción y la Coronación de María. Esta, como se sabe, suponía la culminación de su ascensión a los cielos y el triunfo sobre la muerte, que era una idea comúnmente aceptada desde la Baja Edad Media, pero puesta en tela de juicio por el protestantismo. Por consiguiente, era la única exceptuada de la ley general de la muerte, además de estar preservada del pecado original, y de ahí que aparezca flanqueada por la Anunciación y el Abrazo ante la Puerta Dorada.

No obstante, conjuntamente a los misterios de su Asunción y su Purísima Concepción, la Iglesia católica le reconocía, además, la prerrogativa de la “Corredención”, lo que se relaciona tanto con su maternidad virginal como con la encarnación del Salvador y, de un modo particular, con su “participación” en la Pasión del Hijo, por su sufrimiento al pie de la cruz. Por ello, en el ático, se representa también una figura de Cristo crucificado, flanqueada por la Virgen y el Evangelista.

Se puede concluir que la identificación de la aportación de la Virgen María a la Redención de la humanidad con su padecimiento al pie de la Cruz y la doctrina de la especial cooperación de María en el sacrificio redentor se potenció, sin duda, durante la temprana Edad Moderna castellana tanto o más que en los siglos del gótico. Todo ello justificaría, no solo el despliegue de diferentes iconografías marianas en la calle principal sino también su relación semántica con la Eucaristía, en la predela, y la Crucifixión, en el remate.

De hecho, la construcción de un tabernáculo de tipo turriforme, que desbordaba hacia la mesa de altar “invitando” al pueblo a participar del Santísimo Sacramento, y el echar mano de un dosel y colgaduras descorridas por ángeles al vuelo son también aspectos de un programa genuinamente postridentino.