A lo largo de la historia, la magnificencia y perfección de la gran catedral románica de Santiago de Compostela restó protagonismo a otras obras realizadas en el templo. Así ocurrió con las empresas góticas, materializadas entre los siglos XIII, XIV y XV.

Las continuas crisis, revueltas y guerras que vivió la ciudad gallega en la Baja Edad Media, el azote de la peste negra y el cuestionamiento del poder arzobispal, continuamente enfrentado con el concejo de la ciudad, nos presentan un panorama donde parecía difícil emprender obras artísticas de calidad.

En consecuencia, durante largo tiempo los historiadores consideraron estos siglos como un periodo de decadencia. Sin embargo, como pasamos a explicar, fueron varios los prelados que encargaron empresas sobresalientes, a pesar de que muchas obras no se concluyeron o fueron destruidas posteriormente.

El obispo Juan Arias y la nueva catedral gótica de Santiago, un proyecto inconcluso

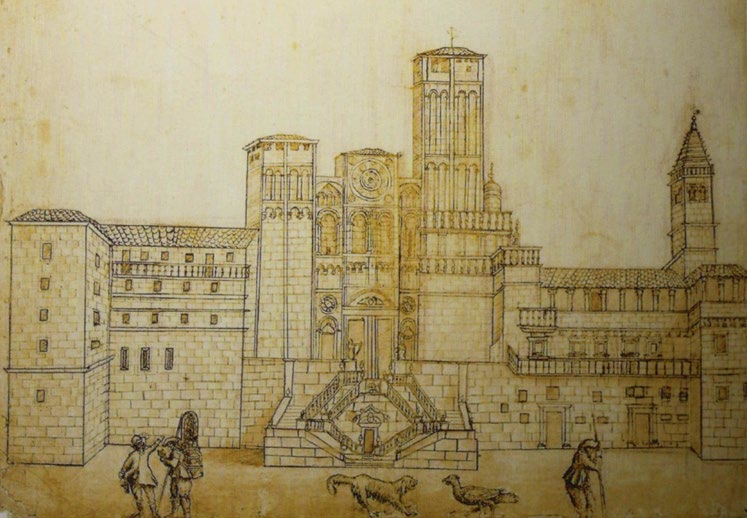

El día 1 de abril de 1188, siendo obispo de Santiago Pedro Suárez de Deza (1173- 1206), se colocaron los dinteles del Pórtico de la Gloria, obra del Maestro Mateo y colofón a dos siglos de obras en la catedral románica. En esas fechas el edificio estaba prácticamente terminado, los altares ostentaban tesoros de plata y oro, los textiles de seda engalanaban los ábsides, los muros albergaban pinturas —hoy perdidas— y la fachada occidental, flanqueada por dos robustas torres, se encontraba ya casi finalizada.

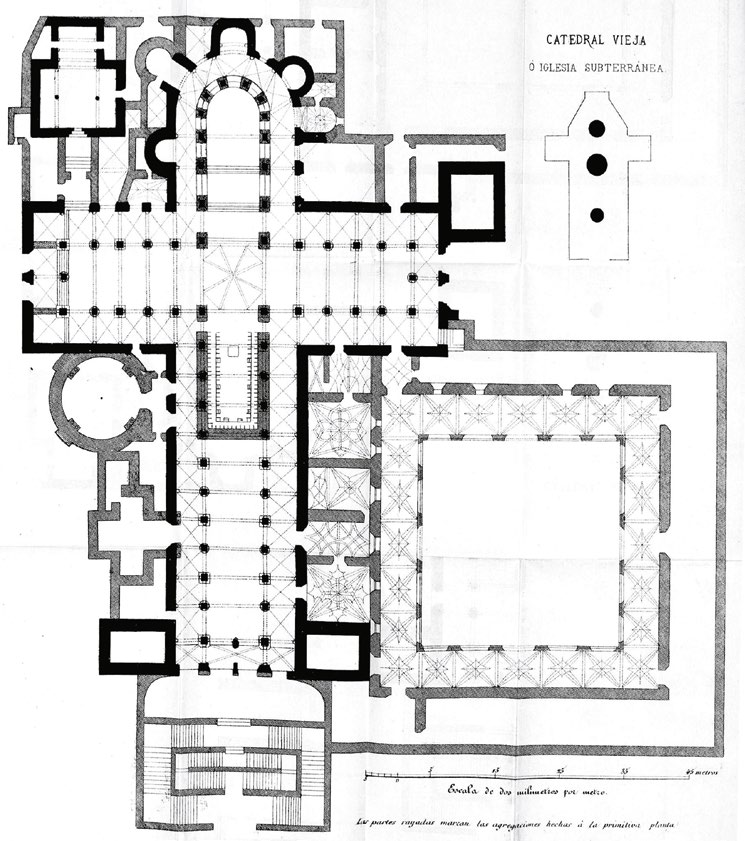

Sin embargo, en el conjunto catedralicio faltaban muchos elementos constructivos indispensables para la vida canonical de los arzobispos, que serían construidos durante la etapa gótica. Uno de los proyectos más relevantes que se acometió fue el claustro catedralicio, hoy desaparecido bajo la estructura actual renacentista, construida ya en el siglo XVI.

Las fuentes nos informan sobre la historia de ese espacio perdido. La Historia Compostelana —texto compuesto entre los años 1107 y 1149— refiere que habían transcurrido cuarenta y seis años desde el comienzo de la catedral románica y, sin embargo, aún no se había concluido la construcción del claustro. Gracias al patronazgo del obispo Diego Gelmírez se inició este proyecto que, entre los años 1122 y 1137, aún debía estar en marcha. Sin embargo, la planificación y remate de obras de esta envergadura durante la Edad Media, como es sabido, fue compleja, con parones derivados de las vicisitudes económicas, los problemas bélicos o las inestabilidades políticas.

El empuje definitivo al desaparecido claustro medieval de la catedral lo realizó el prelado Juan Arias (1238-1266), de tal forma que ya en el año 1250 se documenta la fundación de una capilla en ese espacio por parte del obispo. Posiblemente, para tal fecha, la magna obra debía estar terminada.

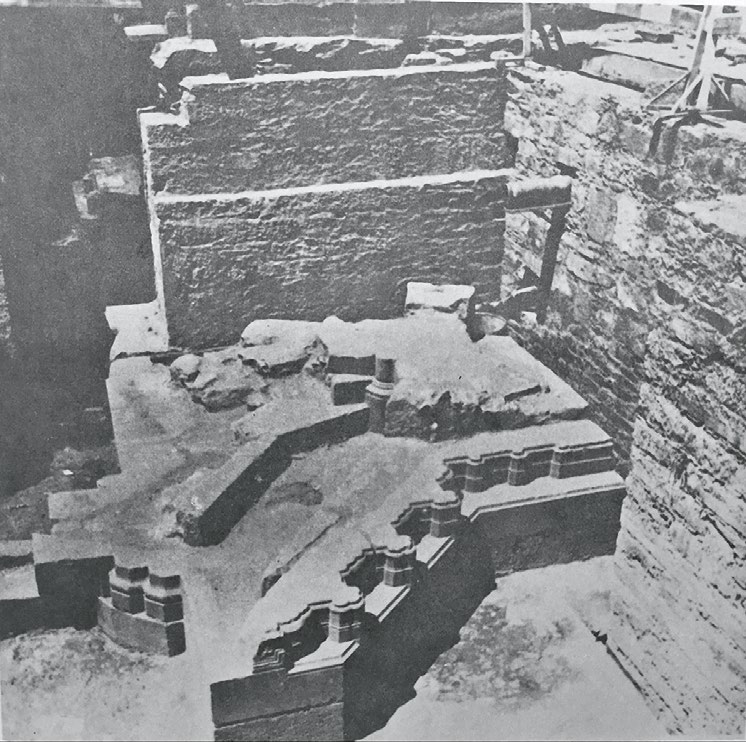

Pocos restos de esta estructura llegaron hasta nosotros. Algunos se conservan in situ, bajo el subsuelo de la catedral, donde perduran algunos arcos, columnas y capiteles que dan idea de la forma que tuvo, con bellísimas bases y molduras y cubierto posiblemente con bóvedas de crucería. Otras piezas escultóricas han ido a parar a diversos museos y se reutilizaron en otras construcciones más modernas.

Pero nuestro obispo no se detuvo en esta obra. Su empeño por renovar las dependencias de la catedral no cejó y de ello dan buena cuenta las excavaciones arqueológicas que se realizaron en el solar catedralicio y la anexa plaza de la Quintana entre los años 1934 y 1963, cuando se realizaron magníficos hallazgos.

Bajo el subsuelo de esos espacios aún hoy se puede contemplar unos imponentes cimientos que, en algunos puntos, se elevan varias hiladas, hasta alcanzar más de un metro de altura. Son los vestigios de lo que fue un gigantesco proyecto comandado por don Juan Arias y que nunca se llegó a terminar. Nos referimos a la proyección de una nueva catedral gótica, de la cual los documentos informan con claridad.

El llamado Tumbillo de Compostela indica que el día 15 de mayo de 1258 se colocó, en presencia de nuestro obispo, la primera piedra de la que sería una nueva catedral que, sin duda, implicaría el desmonte y derribo del edificio románico. Esas fuentes confirman que en 1266 el prelado aún otorgó cuantiosas mandas para la obra nueva y, todavía en 1257, los diplomas indican que la empresa continuaba en la zona de la cabecera de capillas radiales.

Sin embargo, con el proyecto trazado, con el maestro de obra y sus talleres trabajando, con los cimientos terminados y con algunos de los paños de muros sobre los que se adosarían los pilares y voltearían las bóvedas, se produjo un parón constructivo y la catedral recién iniciada nunca se terminó, quedando esos restos tapados por las capas de la historia y por los estratos de construcciones posteriores. De todo aquel bello proyecto poco resta bajo el suelo de la catedral y bajo la actual plaza de la Quintana.

Último gran intento de actualización

Sabemos que la nueva catedral gótica debía ser esbeltísima en proporciones, y contaría con una gran girola con cinco capillas radiales que desembocaban en, posiblemente, siete tramos cuadrados que se debían unir al gran transepto de la catedral románica, una vez desmontada su cabecera. Sin embargo nada de ello llegó a concluirse, dada la mala coyuntura política de la ciudad, con continuados enfrentamientos entre el cabildo y el concejo y, sobre todo, por la degradación económica de la mesa arzobispal.

Fue el último gran intento para actualizar la vieja fábrica románica, simulando los prestigiosos modelos del gótico francés, evocando en su planta a las catedrales de Reims y Chartres y, en alzado, a la de Amiens. Las formas románicas debieron parecer poco actualizadas en Galicia y, sin duda, Juan Arias puso la mirada sobre el bello relicario de cristal que por entonces se construía en León, la Catedral de Santa María de Regla.

La reforma del palacio episcopal

Además de estas empresas, Juan Arias acometió otros proyectos. Uno de los más importantes y que hoy conservamos en perfectas condiciones, fue la profunda reforma del hoy llamado pazo de Gelmírez, en realidad el palacio residencial de los arzobispos compostelanos.

Don Juan mandó construir una gran estructura, en paralelo a la fachada occidental de la catedral, de dos pisos. El arquitecto al servicio del prelado gestó, para el nivel inferior, una bellísima y elegante solución con una fila de esbeltos pilares y capiteles sobre los que volteaban las bóvedas de crucería. Esta elegante solución ha sido equiparada con otros espacios palatinos de las catedrales de París, Reims o Angers. La segunda planta, el llamado Salón de Ceremonias, es un espacio diáfano cubierto con seis tramos de bóveda de crucería, cuyos nervios descansan en ménsulas muy ornamentadas.

La excelente figuración de estos elementos, se ligó estilísticamente a un taller de herencia «mateana», tardía, y muestran efigies de reyes tocando instrumentos musicales, ángeles y la representación de diversas escenas de banquete, donde se identifican los manjares, entre ellos, el pan. El significado de estas imágenes ha sido debatido pero los investigadores han remarcado la importancia que adquiere el convite, la presencia regia y la música.

Aunque resulta difícil confirmar la autoría material de esta obra, la presencia del nombre de un maestro llamado Pedro Boneth en la documentación ligada al obispo Arias ha llevado a pensar que este artífice pudo trazar ese bello espacio, pues sabemos además que este personaje sería el encargado de construir en la ciudad del apóstol un acueducto que, a modo de canalización, llevaba agua desde las fuentes de Vite al monasterio franciscano de Valdedeus. Estos preciosos datos siempre ayudan a reconstruir la personalidad y quehacer de los artífices medievales, de los que tan pocas noticias tenemos.

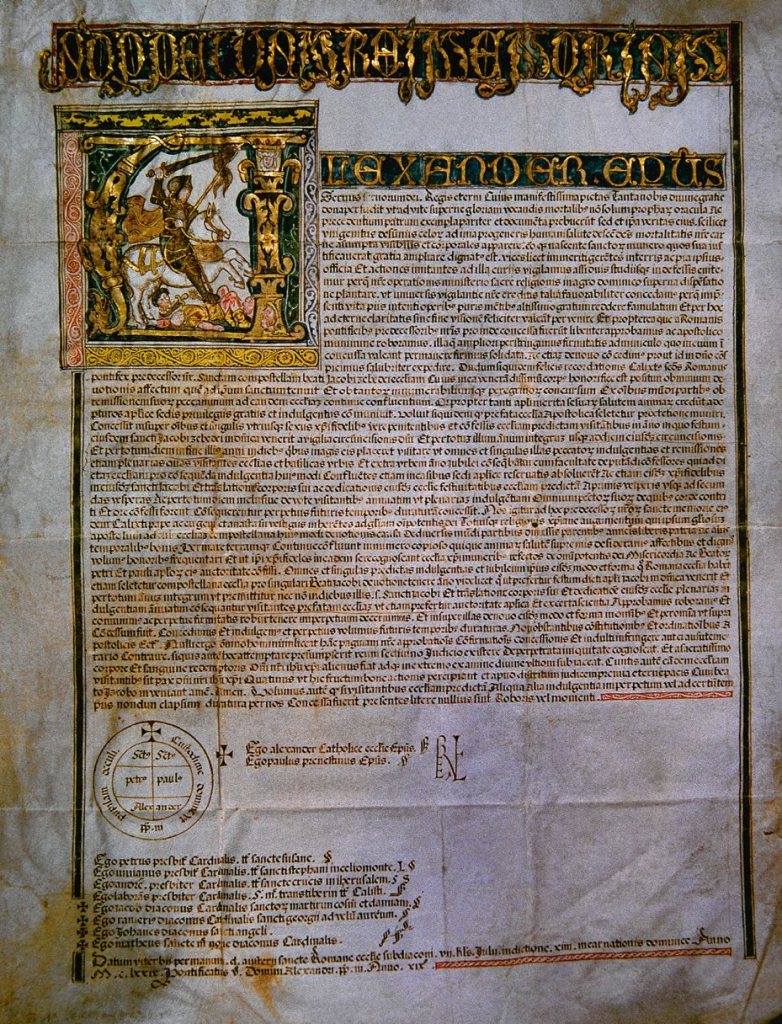

Pero los siglos del gótico depararían aún grandes producciones artísticas para la catedral gallega, pues el mismo obispo don Juan firmó un documento donde se narra uno de los conflictos internos más interesantes de la institución catedralicia. El diploma revela el litigio por controlar las cuantiosas donaciones de los fieles y peregrinos. Así, sabemos que, por una parte, existía el arca del altar de la catedral y, por el otro, ubicada en el ángulo del transepto norte, el arca de la obra, que competía y rivalizaba por acaparar las donaciones. Fue precisamente en este último cepillo donde se colocó una imagen de Santiago Alfeo que aún hoy perdura.

Pero estos no fueron los únicos conflictos vividos en los entornos catedralicios durante la Baja Edad Media. Ya en el siglo XII se habían producido graves enfrentamientos entre el poder religioso y civil, tensiones entre el arzobispo Diego Gelmírez y los burgueses por el señorío de la ciudad. A partir del siglo XIII los enfrentamientos entre el cabildo y el concejo fueron creciendo y las siguientes centurias aparecen marcadas por el azote de la peste negra y la guerra. Ante esta situación, los prelados se protegieron y se inició un largo proceso de transformación del templo románico que, lejos de las sutiles formas estilizadas y acristaladas de las grandes catedrales góticas hispanas y francesas, acabó otorgando a la vieja iglesia románica una forma acastillada. No es casualidad, por tanto, que el mismo Juan Arias mandase construir la fortaleza de Rocha Forte, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela. Un enclave militar que, además de suponer un excelente refugio para las élites eclesiásticas, se convirtió en símbolo del poder político de los arzobispos.

La catedral como fortaleza

Fue durante el episcopado de don Rodrigo del Padrón (1305-1316) cuando se elevaron las cornisas del templo románico y las cubiertas de teja fueron sustituidas por unas de piedra que la hicieron transitable para hombres y máquinas bélicas, siendo más segura ante el fuego. Se levantaron almenas, se crearon pasos de ronda y, según parece, este obispo ideó una torre del homenaje que debió proyectarse sobre el antiguo cimborrio románico, del que ningún resto material poseemos. El templo de Dios era ahora la fortaleza inexpugnable del apóstol Santiago y de sus emisarios episcopales.

Cuando murió este obispo, su sucesor, Berenguel de Landoira (1317-1330) se encontró una ciudad en crisis, una sede con poder debilitado y la oposición de la nobleza, que intentó impedir su entrada en Santiago. Los historiadores del siglo XIV dedicaron una crónica al prelado, la llamada Gesta Berengarii, donde se mencionan los trabajos de fortificación que Landoira realizó en las murallas de la ciudad y que convirtieron la plaza del Obradoiro en una auténtica fortaleza. Las fuentes insisten en el gran programa constructivo realizado durante su prelatura, pues sabemos que, entre 1320 y 1321, mejoró el alcázar de la ciudad y reconstruyó el dañado castillo de la Rocha Forte.

La torre de Gómez Manrique

No es casual entonces que, uno de los grandes baluartes de la catedral, la gran torre adosada al transepto sur del templo, fuera denominada tradicionalmente como «La Berenguela» (hoy rematada por un reloj), aunque las investigaciones recientes realizadas por Julio Vázquez han revelado que esta torre, llamada también «torre del rey de Francia», fue iniciada más tarde, en torno al año 1468, acogiendo luego las grandes campanas donadas por el rey Luis XI en 1483. La documentación indica que aún en 1494 estaba en obras.

Inmerso en este proyecto de fortificación urbana y catedralicia se nos presenta el arzobispo Gómez Manrique (1351-1362), quien al acceder a la dignidad episcopal emprendió diversas empresas constructivas de gran empaque. La primera de ellas, totalmente arrasada hoy, fue una torre levantada en el claustro medieval del obispo Juan Arias y sus imponentes restos de potente sillería se hallan bajo el suelo de la catedral, en el área arqueológica de la Buchería. Aunque hemos perdido la estructura, sabemos que debió contar con tres pisos, y se adosaba al muro sur de la iglesia románica, entre los tramos quinto y séptimo de las naves. La torre tuvo varias funciones, como ha estudiado Eduardo Carrero Santamaría. Sin duda, una de las más importantes aparece reflejada en el acta de fundación de una capilla funeraria, del día 4 de octubre de 1361. Ello indica que, el nivel bajo de esta magna obra fue concebido como panteón del arzobispo Gómez Manrique, que dispuso allí su última morada, en un claustro con enterramientos por doquier.

Aunque la destrucción del conjunto dificulta su estudio, aún se conservan fragmentos escultóricos y pictóricos que revelan un proyecto interesante. En el Museo de la catedral y en el yacimiento arqueológico existen vestigios de dos efigies de guerreros, vistiendo faldellín, con espada, lanza y mostrando un escudo con las armas del obispo Manrique, las dos calderas jaqueladas con serpientes. No cabe duda que don Gómez quiso proteger su última morada de los ataques en una ciudad en completa crisis, vapuleada por los enfrentamientos con el poder municipal y los señores de la ciudad, buscando así un enterramiento inexpugnable, protegido por recios guerreros que custodiaban su sepulcro y sellaban con su heráldica su labor comitente de las artes.

Los escasos fragmentos adheridos al muro de la torre de nuestro obispo revelan que todo estuvo pintado. Lamentablemente son escasísimos los restos pictóricos de época medieval que se conservan en la catedral, de ahí su valor. El piso inferior fue ornado con reticulados que, a modo de casetones generaban una dermis geométrica. Los restos más valiosos se conservan, arrancados, en el Museo y en otras estancias de la catedral. El más relevante muestra un exquisito ángel que toca un órgano de mano que apoya sobre sus rodillas. El pintor ejecutó con delicadeza su túnica rozagante, captando magistralmente las alas y la finura del rostro, todo ello sobre un fondo rojo vívido de gran potencia visual.

Sin duda la torre de Gómez Manrique se decoró hasta los últimos detalles. La aparición de diversos fragmentos con estrellas blancas y rojas hablan de la imagen celestial que se buscó para acoger al prelado, que dormiría el sueño de los justos bajo la bóveda estrellada.

Un proyecto abandonado

Aunque el espacio funerario debía estar terminado en 1362, ese año, sorpresivamente, el arzobispo fue promovido a Toledo, donde murió y recibió sepultura. El proyecto de su torre se abandonó y tan solo con la llegada a la cátedra compostelana de su sobrino, Juan García Manrique (1382-1399), el baluarte llegó a término, rematándose los pisos superiores. Allí, en un piso intermedio, se realizaron, a partir de 1392, las reuniones capitulares, mientras que en el último nivel se ubicó el tesoro y la biblioteca catedralicia. Aquí se guardaron objetos tan preciados como vasos de oro, arcas de marfil, textiles ricos, treinta anillos de oro, un camafeo y la cabeza de Santiago Alfeo que doña Urraca había regalado a Diego Gelmírez, según refiere la documentación.

Por otra parte, no fue el único proyecto que el sobrino de Gómez Manrique, don Juan, retomó tras la muerte de su tío. Al viejo palacio episcopal, reformado por Juan Arias, ahora se añadió una nueva ala, formada por dos naves de cuatro tramos, con arcos apuntados en dos pisos que tradicionalmente viene llamándose «sala de Manrique». También en esta ampliación de las estancias arzobispales la familia dejó su impronta en forma de heráldica.

Como se puede comprobar, los siglos del gótico fueron un periodo lleno de actividad constructiva y creación artística en la Catedral de Santiago de Compostela, por mucho que la majestuosidad de la obra románica —y las destrucciones posteriores— hayan eclipsado a las posteriores empresas.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.