A principios de 1941, la posibilidad de un ataque sorpresa de Japón revoloteaba por los pasillos del Departamento de Estado en Washington D.C. Ante la manifiesta hostilidad del Imperio del Sol Naciente, pocos dudaban de que su política expansionista, tarde o temprano, colisionaría con los intereses de EE.UU. en la región.

Los indicios eran abrumadores, y se remontaban a tiempo atrás. En 1931, el ejército de Kwantung había ocupado Manchuria. Tres años después el gobierno nipón denunció el Tratado naval de Washington, suscrito por las potencias vencedoras tras la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué derecho se creían americanos y británicos para coartar el crecimiento de su Armada Imperial?

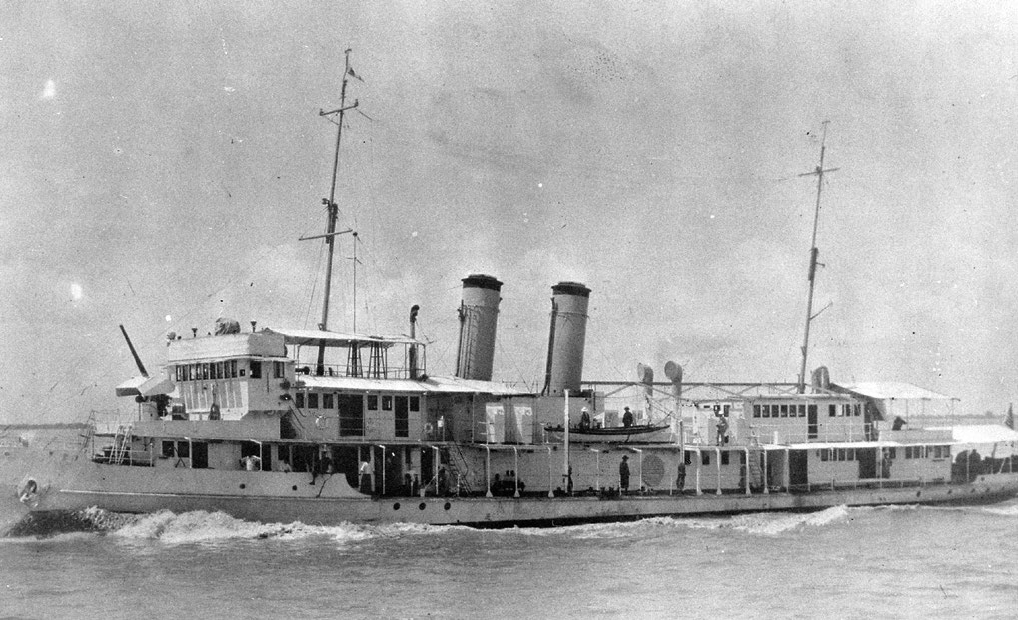

El inicio de la Guerra Chino-japonesa, en 1937, debió hacer saltar todas las alarmas, pero el conflicto quedaba lejos y Estados Unidos se mantuvo a la expectativa. Ni siquiera el incidente del cañonero U.S.S. Panay, atacado mientras evacuaba a ciudadanos americanos de Nankín, les hizo mudar el gesto. Japón se disculpó por las tres víctimas mortales, pagó una indemnización y la sombra del Maine, casus belli de la guerra contra España, se diluyó.

Contra la “epidemia de la anarquía mundial” que promovían las naciones agresivas, Roosevelt demandaba una “cuarentena”, pero el aislamiento no bastaría. El gobierno japonés no cesó de jugar la baza del imperialismo hasta que, en un lance más que previsible, designó a sus socios en el Pacto Tripartito, que el 27 de septiembre de 1940 fundió su destino con los de Alemania e Italia, las fuerzas del Eje. Para entonces, hacía tiempo que Estados Unidos se había alineado con China, y sus medidas de presión económica no hicieron sino exacerbar la arrogancia de su enemigo.

El lazo al cuello

El Tratado de Comercio y Navegación, firmado en Washington en 1911, fue el primero en saltar por los aires, el 25 de enero de 1940, tras el plazo de seis meses para cortar todos sus flecos. La opinión pública americana se mostró satisfecha: las matanzas japonesas en China y la conculcación de los derechos de sus residentes requerían, por parte de la administración, una respuesta clara y contundente.

Tras el inicio de la guerra en Europa, el gigante americano se posicionó con mayor firmeza frente a los regímenes fascistas, sin quebrantar su neutralidad pero flexibilizándola al máximo. La Ley Cash and Carry (1939) y el acuerdo de bases por destructores (1940) precedieron a la ley Lend-Lease, articulada en marzo de 1941, por la que sus socios en armas acabarían recibiendo suministros por valor de cincuenta mil millones de dólares. Gran Bretaña y la Unión Soviética coparon la mayor parte de esas ayudas, pero a China le correspondió también un buen pellizco.

Entre tanto, Japón sufría el embargo de sus exportaciones y veía cómo le cortaban el grifo del petróleo, el acero y el hierro, necesarios para su industria bélica. Prácticamente, cada semana se añadía un nuevo material a la lista: combustible, chatarra, lubricantes, cobre, latón, bronce, zinc, níquel, potasa… La asfixia era inaguantable.

Para atajar el envío de suministros extranjeros a China y amarrar su bloqueo, un ejército expedicionario, al mando del general Takuma Nishimura, organizó en septiembre de 1940 la llamada expedición de Vietnam. En pocos días, Japón ocupó militarmente el norte de la Indochina francesa, esto es, la región de Tonkín. De cara a la galería, el gobierno colonial francés, dependiente de Vichy, seguía manteniendo su estatus, pero sus concesiones a los invasores fueron cada vez más sonrojantes. Pese a todo, la presencia japonesa en Tonkín no supuso la soledad de China, que pudo seguir avituallándose gracias a los británicos a través de la carretera de Birmania.

Su propio espacio vital

El Lejano Oriente era un polvorín a punto de estallar, y los falsos discursos de la vieja Europa resonaban al noroeste del océano Pacífico. El primer ministro japonés, Fumimaro Konoe, uno de los artífices de la deriva totalitaria de su país, aseguraba que solo querían establecer “un nuevo orden que asegurara la permanente estabilidad de Asia oriental”. ¿A quién sonaban esas palabras? La desahogada marcha de los ejércitos del Tercer Reich por Europa, entre abril y mayo de 1940, llenó de optimismo al gobierno nipón, que estimaba que su expansión era un objetivo legítimo para forjar un imperio autosuficiente en el contexto de las presiones que lo estaban estrangulando. La sola idea de depender de la voluntad, o la caridad, de Estados Unidos y pasar a ser una potencia de tercera categoría resultaba una humillación intolerable.

De la misma manera que el Lebensraum nazi, los japoneses aspiraban a su propio espacio vital o, lo que es lo mismo, a poner a “todo el mundo bajo un mismo techo”. Ese mundo era el que representaba la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental, un concepto que cuajó en 1940 y que, partiendo de la emancipación del yugo colonial en el continente asiático, no pretendía sino afianzar la hegemonía de Japón. Sus miembros eran Estados títere como Manchukuo, Birmania o el gobierno nacionalista de Nankín, instituidos por los conquistadores, o socios de conveniencia como el reino de Tailandia, que, tras un amago de invasión japonesa, encontró en esa alianza la oportunidad de sacudirse el imperialismo occidental.

El oriental, por su parte, seguía sin contratiempos la senda que se había trazado. Cuando las fronteras de Tonkín se le quedaron pequeñas, decenas de miles de soldados japoneses procedieron a ocupar el sur de Indochina, a finales de julio de 1941. Al fin y al cabo, la Francia de Vichy siempre estaba dispuesta a negociar y la Unión Soviética, que ya les había derrotado en la batalla de Jaljin Gol o el incidente de Nomonhan, en 1939, se mantenía ocupada en la defensa de sus fronteras, tras el inicio de la Operación Barbarroja. Por si no fuera suficiente, las maniobras en las fronteras de Malasia, Birmania y Singapur hicieron temblar a los británicos.

Indochina o el final de la escapada

La reacción occidental a la ocupación de Indochina fue categórica. El 26 de julio de 1941, Roosevelt ordenó la congelación de los activos de Japón en el país, una medida a la que se sumaron el Imperio británico y las Indias Orientales Neerlandesas, el objetivo más codiciado del Imperio nipón en su fiebre militarista. La razón era obvia: la colonia administrada por los Países Bajos seguía siendo uno de sus principales exportadores, tras la desafección de Estados Unidos, su principal proveedor. Unos meses antes, en octubre de 1940, Roosevelt había hecho notar a su secretario de Estado, Conrad Hull, que el corte total en el suministro de oro negro obligaría a Japón a atacar a las Indias Orientales Neerlandesas.

Y es que, tirando solo de sus reservas, la maquinaria bélica japonesa se habría tenido que parar en poco más de un año, de modo que la noticia de que las Indias Orientales se sumaban al embargo, siguiendo las directrices de la reina Guillermina en el exilio, hizo cundir el pánico en Tokio. El general Teiichi Suzuki, director de la Oficina de Planificación, remarcó que, ante el bloqueo, la supervivencia pasaba por “establecer una base económica firme”, lo que, en aquella coyuntura, solo cabía lograr de dos formas: mediante la paz –renunciando a su imperio– o con la guerra.

Las opciones de Japón pasaban por conquistar las colonias y enfrentarse al veredicto de Estados Unidos –que, sin duda, les declararía la guerra– o, modificando la cronología, asestar un golpe fatal a la Flota del Pacífico, que Roosevelt había desplazado a Hawái desde San Diego. O un ataque frontal contra su objetivo último –las Indias Orientales, Malasia, Singapur, las Filipinas– o una operación de flanqueo que desbaratara el poder del guardián y árbitro del Pacífico, cuya capacidad de resistencia algunos subestimaron (no todos, ojo: el almirante Yamamoto pareció redactar dos meses antes de Pearl Harbor el guión de la derrota cuando señaló que Estados Unidos nunca dejaría de luchar). Si la guerra era inevitable, la lógica aconsejaba que, cuanto antes empezara, mejor, ya que, en esas circunstancias, Estados Unidos no dejaría de prosperar y Japón de debilitarse.

Tambores de guerra

Tal como ha expuesto Jeffrey Record (Japan’s decision for war in 1941: Some enduring lessons, 2009), “los líderes de Japón no querían la guerra contra Estados Unidos, pero hacia el otoño de 1941 pocos hallaron otra alternativa aceptable. Creyeron que la invasión de los territorios controlados por británicos y holandeses en el Sureste asiático significaría la guerra, y se resignaron a ella”. Al principio, qué duda cabe, el coste de sus campañas fue asumible, apenas unas miles de bajas entre Malasia y Birmania, pero la “aventura” no había hecho más que empezar. Sea como fuere, los tambores de guerra sonaban cada vez más fuertes, pero nadie conocía aún las coordenadas. El Real Ejército de las Indias Orientales Neerlandesas (KNIL), compuesto en su mayoría por indígenas, se aprestó para la acción, mientras que Filipinas, flamante base de la FEAF (Far East Air Force) de Estados Unidos, asumió que, si la guerra estallaba ya, no podría aguantar el choque.

Las puertas de la diplomacia seguían abiertas, pero apenas entraba luz por ellas. Conrad Hull deshilaba la madeja con la diplomacia nipona mientras ambas naciones se preparaban para lo peor. El 17 de agosto, Roosevelt comunicó al embajador Nomura, un hombre decente y buen amigo de Estados Unidos, que su gobierno daría carpetazo a las negociaciones si Japón no reculaba en su expansionismo. El imperio se comprometió a buscar la paz con China y pidió el restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, pero, a la vez, el ala más radical del Ejército Imperial boicoteó cualquier acercamiento, hasta el punto de que el ministro de Guerra, Hideki Tōjō, urgió a la declaración de guerra contra su némesis americana y Gran Bretaña.

El reloj corría en contra de todos. A finales de noviembre, la paz era un espejismo. El Jefe de Estado Mayor del Ejército, George Marshall, notificó al responsable de la defensa de las instalaciones americanas en Hawái, Walter Short, que, aunque la respuesta de Japón seguía siendo impredecible, no podía descartarse un acto hostil (“las cosas, automáticamente, van a suceder”, decía el mensaje que interceptaron a los japoneses el 22 de noviembre) y que, en caso de que este fuera inevitable, su país no deseaba que las fuerzas americanas fueran las primeras en cometer un acto punible. No lo fueron, y a Short, uno de los chivos expiatorios del desastre de Pearl Harbor, lo destituyeron y degradaron por su supuesta negligencia. En 1999 el Senado rehabilitó su nombre.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.