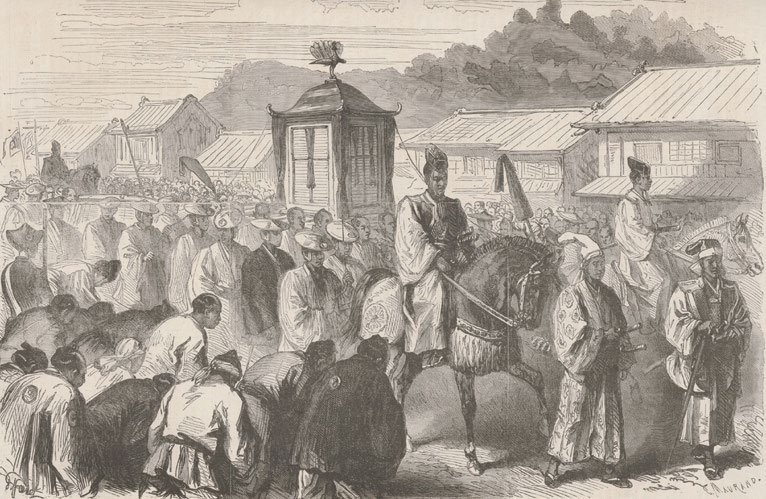

Japón se había convertido mucho antes de 1941 en la primera potencia económica y militar en Asia. Hasta la llegada de la Restauración Meiiji en 1868, era un país agrícola y aislado, que se va a esforzar con éxito en occidentalizarse en lo político y en desarrollarse en lo económico. La industria se convertirá en el motor de la economía japonesa a partir de la última década del siglo XIX. Desde ese momento hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón consiguió la convergencia con las economías más prósperas del mundo. Este rápido proceso de modernización económica, marcado por un fuerte intervencionismo del Estado, contrastaba con la mentalidad del pueblo y de las élites japonesas que seguirán, al inicio del conflicto con Estados Unidos, muy apegados a la moral y la religión tradicional.

El Japón del capitalismo, la industria y la expansión territorial

Esta notable expansión económica fue acompañada de una política internacional agresiva basada en sus fuerzas armadas. La idea era “enriquecer el país para fortalecer el ejército”. Japón estuvo en guerra contra otros países durante 30 de los 77 años comprendidos entre 1868 y 1945. A finales del siglo XIX derrotó a China y a principios del XX sorprendió a Occidente venciendo a Rusia, sus dos grandes rivales regionales. Fue el comienzo de su expansión territorial y de la creación de un Imperio japonés en Asia oriental, que tendría a Manchuria (donde impuso el Estado títere de Manchukuo), Corea y Taiwán como sus principales colonias.

A partir de 1912, el afán occidentalizante de la época anterior irá dando paso a un acusado sentimiento de orgullo nacional y a la revalorización del sintoísmo y del sistema del Tenno. La identificación del Tenno (emperador) como cabeza de familia asimilará la idea de Estado a la de unidad familiar. A ambos se les debe lealtad (chuu). El sentimiento de adhesión al grupo, de fidelidad, de responsabilidad compartida será clave también en el capitalismo japonés y en la organización de sus empresas y hará más difícil la lucha de clases, tal y como se desarrollará en los países occidentales.

En 1920 Japón contaba ya con 55 millones de habitantes y su capital superaba los dos millones. Más de 1.600.000 hombres se empleaban en la industria japonesa, que mostraba ya una acusada falta de materias primas, necesarias para su desarrollo. China se convirtió en una importante abastecedora de carbón, hierro y algodón y representaba también el mercado de más de la mitad de la producción textil japonesa.

En el aspecto social, la industria japonesa fue presionada desde el gobierno para repercutir parte de sus beneficios en la mejora de las condiciones de los trabajadores, aunque a pesar de eso el nivel de vida del trabajador japonés será inferior al de sus contemporáneos europeos o norteamericanos.

La educación se generalizó, pero favoreció también la extensión de las ideas nacionalistas que se impartían en las escuelas estatales. Los alimentos escaseaban, ya que la agricultura japonesa era incapaz por sí misma de abastecer a un pueblo en continuo crecimiento, por lo que se recurrió a importar a gran escala cereales procedentes de Corea, frutas y azúcar que llegaban desde Taiwán y trigo y otros cereales de Estados Unidos.

Política nacional e internacional

La política en los años 20 va estar dominada por una fuerte asociación de intereses de las élites burocráticas y económicas. Con la instauración del voto universal masculino en 1925, la base electoral pasa de 3 a 14 millones de personas. Los partidos políticos, representantes de los intereses de esos grupos minoritarios, van a dejar en evidencia su incapacidad para representar legítimamente al nuevo electorado, sucediéndose los atentados y el extremismo político tanto de derecha como de izquierda.

En el ámbito internacional, tras el fin de la Gran Guerra, las aspiraciones imperialistas de Japón entraban en conflicto con la nueva visión diplomática predominante, orientada a mantener el status quo ya existente, creándose así entre los japoneses una sensación de resentimiento. La depresión, tras el Crac del 29, había empañado el prestigio de las potencias occidentales. Se pensaba que el futuro estaba en la ocupación de los territorios de su entorno, no en la cooperación con esas democracias “caducas”.

La crisis económica acentuó los problemas de superpoblación y desempleo. Las capas sociales más humildes estaban empobrecidas y desilusionadas de los partidos tradicionales. Temerosas del comunismo, vieron con alegría que se formara un gobierno fuerte y autoritario, capaz de expandirse territorialmente en los países vecinos y de afrontar la tarea de auxiliar a sus ciudadanos más necesitados.

Para superar la crisis, el gobierno potenció su comercio exterior ofreciendo precios asequibles, posibles gracias al bajo nivel salarial, a la poca calidad de muchos de los productos, al abandono del patrón oro y a la devaluación de su moneda, el yen. Por otro lado, se fomentaron las fusiones industriales eliminando en lo posible la competencia en el mercado interior. Aunque la recuperación económica fue rápida y notable en los grandes parámetros estadísticos, el consumidor japonés se benefició poco y siguió teniendo un nivel de vida muy modesto.

En 1932, el primer ministro Inukai Tsuyoshi, opuesto a la invasión de Manchuria, fue asesinado en un golpe de Estado militar. Japón estaba ahora liderado por un gobierno de reconciliación nacional dirigido por los militares nacionalistas y encabezado por el almirante Saito. El país abandonó la Sociedad de Naciones en 1933 y anunció la llamada Declaración Amau, una especie de Doctrina Monroe que convertía a Japón en el árbitro de Asia oriental.

El inicio de la guerra con China en 1937 obligó al gobierno a adoptar un papel mucho más intervencionista en economía, instaurando una Nueva Estructura Nacional (Shintaisei) con el fin de adaptarse a las necesidades bélicas. Los partidos políticos fueron disueltos y su lugar lo ocupó la Asociación para la Asistencia a la Autoridad Imperial (Taisei Yokusankai), basada en la idea del partido único. Los sindicatos que aún quedaban fueron también aglutinados en una sola asociación patriótica.

Orgullo patrótico

Los cambios políticos fueron acompañados de un proceso de purificación de las influencias occidentales: las películas extranjeras fueron desapareciendo de las carteleras de los cines, el golf dejó paso al tiro con arco japonés, se retiraron los letreros en inglés de las estaciones y en las escuelas se insistía en el papel de Japón como instrumento para unificar el mundo sirviendo de puente entre el este y el oeste. La política imperialista japonesa, la firma del Pacto Tripartito en 1940 con Alemania e Italia y el pacto de no agresión con la Rusia soviética empujaron a Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos a declarar un embargo total de exportaciones al Japón. En la práctica esto suponía el estrangulamiento de la economía japonesa, dependiente del hierro, el caucho, el algodón y el petróleo de estos países y sus colonias.

El Crac del 29

Tras la victoria de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se iniciará en este país una época de prosperidad económica, “los felices años 20”. En estos años de euforia, bancos y empresas comienzan a emitir bonos y acciones que son presentados como productos de poco riesgo y rentables. Gracias a las medidas de la Reserva Federal, que mantuvo muy bajos los tipos de interés para facilitar el acceso al crédito, muchos pequeños y medianos ahorradores pidieron préstamos baratos para invertir en estos bonos y obtener así un beneficio fácil en un mercado en continua alza.

El exceso de demanda hizo que los valores bursátiles se apreciaran por encima de su precio real, provocando el famoso Crac de octubre de 1929 que supuso una caída continuada de la bolsa hasta el mes de enero de 1930. Muchos particulares que habían pedido prestado para invertir se arruinaron al no poder devolver a los bancos el capital y los intereses que les debían. Numerosas instituciones financieras dejaron de ser solventes. Millones de personas perdieron todos los ahorros que habían depositado en ellas, lo que llevó a muchos, a partir de entonces, a guardar el dinero en casa.

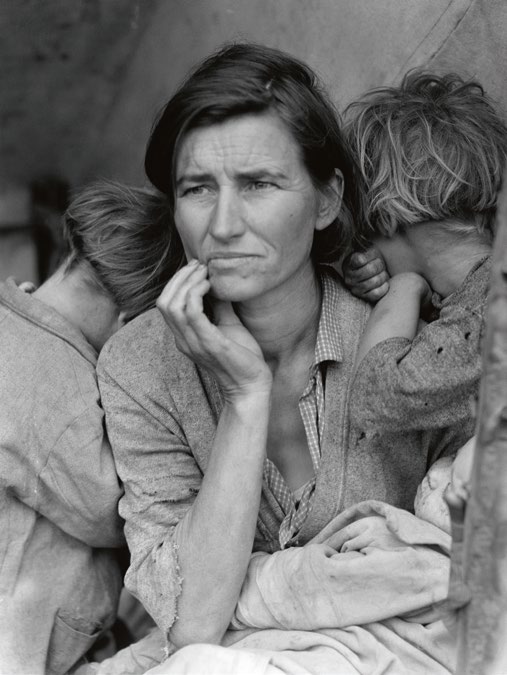

En cuanto a la industria, gran cantidad de fábricas, faltas de financiación y afectadas por la reducción del poder adquisitivo de sus potenciales clientes, cerraron y aumentaron de este modo aún más el paro, que pasó de afectar a un millón y medio de personas antes de octubre de 1929 a la escalofriante cifra de doce millones de parados en el verano de 1932. Pronto aparecerían por doquier asentamientos de chabolas poblados por aquellos que lo habían perdido todo.

El 'New Deal': la solución

Ante la falta de resultado de las medidas, fundamentalmente represivas, tomadas por el gobierno republicano contra las protestas sociales, el electorado se decanta por darle el triunfo en las elecciones presidenciales de 1932 al demócrata Franklin Delano Roosevelt, que propone todo un sistema de medidas conocido como New Deal que asume que la era del individualismo y de la permanente expansión ha terminado tras esta crisis. Ahora ha llegado el momento de gobernar interviniendo en la vida económica y social del país. Se emiten leyes que devuelven la confianza de los ahorradores en los bancos; se recorta el presupuesto y el sueldo de los funcionarios; se emplea a jóvenes en el cuidado de los recursos naturales; se emite una ley de abandono del patrón oro; se auxilia a los estados, ciudades y condados para que puedan ayudar a los más necesitados.

Ante los enormes excedentes agrícolas, se decide una drástica reducción en la siembra de productos básicos como el maíz, el algodón o el trigo para evitar la caída de los precios; se impide que las pequeñas propiedades agrícolas caigan en manos de los bancos por impago de préstamos; se financian las hipotecas de vivienda; se obliga a la industria a definir al máximo los horarios de trabajo y salarios y se prohíbe el trabajo infantil.

El gobierno dedicará millones de dólares a construir inmensas presas, alcantarillado, tendido de redes eléctricas en el mundo rural, carreteras, escuelas e instalaciones deportivas, lo que supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo. El costo de todas estas medidas va a ser asumido por el Estado, que a su vez se sustentará en las contribuciones de los sectores más privilegiados. A pesar de las críticas de los conservadores, que las tildan de comunistas, las medidas pronto hacen notar sus efectos en la recuperación de la industria, la actividad financiera de los bancos y la agricultura y en el descenso del paro.

Ya en 1936 es evidente que se han logrado cambios en numerosos aspectos, aunque conservando las antiguas estructuras sociales y económicas. En ese año, tras la promulgación del Acta sobre Seguridad Social, el gobierno se hace cargo de diversos asuntos sociales como el desempleo, la ayuda a los ancianos, la salud infantil o la atención a los minusválidos. Todas estas medidas legitimarán a Roosevelt ante el pueblo norteamericano como el destructor de las formas más duras del capitalismo.

La guerra, estímulo económico

Estados Unidos veía la luz al final del túnel y, a pesar de que aún quedaban muchas secuelas de la crisis por superar, el presidente sería reelegido en 1936. No obstante, el Estado seguía tirando de una maltrecha economía que en 1938 aún tenía siete millones y medio de parados. Tendrá que ser el estímulo de la guerra –que ya se oteaba en el horizonte– el que impulse el crecimiento económico.

La creencia tras el final de la Gran Guerra de que esta solo había beneficiado a los grandes magnates del país impuso a los gobiernos sucesivos una estricta neutralidad en el ámbito internacional, a la que Roosevelt no escapará. Varias leyes impedirán vender armas o prestar dinero a países en conflicto, manteniendo Estados Unidos una línea de no intervención sancionada por diversas normas en 1935, 1936 y 1937, que no se va a romper ante las sucesivas agresiones japonesas en Asia ni ante la Guerra Civil en España ni ante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No será hasta junio de 1940, con el hundimiento de Francia, cuando los norteamericanos abandonen ese ensimismamiento en sus problemas internos y dejen a un lado la pasividad y el pacifismo en sus relaciones internacionales.

Tras la tercera reelección de Roosevelt en 1940, se produce un cambio brusco de política y se pasa de una economía en depresión y predominantemente civil a otra de guerra financiada con impuestos sobre la renta, con los beneficios empresariales y con la venta de bonos de guerra. Su punto de partida era privilegiado, ya que Estados Unidos producía casi todos los materiales estratégicos en una proporción muy superior a la de sus rivales, tenía una poderosa industria armamentística y un amplio abanico de variadas y complejas empresas, pudiéndose permitir el rearme nacional y continuar con el suministro de apoyo a sus aliados. El país invertirá 12.000 millones de dólares en equipamiento bélico, creando así más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. En 1941 la actividad se multiplica: se venden destructores a Gran Bretaña y se aportan armas, vestidos, alimentos y toda clase de bienes a otros aliados usando como instrumento la Ley de Préstamos y Arriendos.

Estados Unidos ocupa Groenlandia e Islandia, instala una base naval en Irlanda del Norte y ayuda a la URSS. Más del 15% de su producción industrial está orientada a las necesidades bélicas. El país vive ya una falsa neutralidad que abandona el 7 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en las islas Hawái. Con la guerra, el problema del paro desaparece por completo y se alcanza el pleno empleo. Los salarios aumentan, el sistema fiscal se hace más justo y grava ahora en mayor medida a los más privilegiados y, aunque se produce el racionamiento de algunos productos básicos como el azúcar, la población mejora su nivel de vida.

La guerra vino a triunfar donde el New Deal había fracasado a medias. Más de 14 millones de norteamericanos lucharán en este conflicto y más de 10 trabajarán en puestos civiles en pro del esfuerzo bélico, que supondrá un gasto público de unos 320.000 millones de dólares. Las mujeres se han incorporado al mercado laboral y, al igual que los afroamericanos y otros miembros de comunidades marginadas, ya no abandonarán las conquistas sociales que han sido capaces de obtener. Tras la victoria, a los ciudadanos de Estados Unidos les quedará claro su papel como primera potencia mundial.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.