Pero si no tengo ni puta idea de cosas militares». El improperio de David Jones resonó hueco por todo el valle. Y, por la efusividad con la que lo lanzó, es posible que llegara a las afueras de Madrid, a menos de 40 kilómetros de aquella posición. Su frustración se podía entender. En mitad de un sangriento ataque contra las baqueteadas tropas sublevadas, el norteamericano acababa de recibir el mando de los voluntarios del Batallón Lincoln tras la baja de su superior. Apenas sabía manejar un fusil, y mucho menos mover piezas en aquel tablero de locura. Resignado, entregó sus poderes a Phillip Cooperman. Aunque la triste realidad es que ni el mismísimo Napoleón Bonaparte reencarnado podría haber evitado la carnicería de estadounidenses que se produjo aquel 27 de febrero de 1937 en el Pingarrón, la tumba de las Brigadas Internacionales durante la batalla del Jarama.

La de David Jones y sus casi 300 compañeros es tan solo una de las mil historias de muerte que impregnan la cuenca del río Jarama, testigo mudo de la pérdida de 17.000 combatientes entre el 6 y el 27 de febrero. «Fue la batalla más sangrienta de la Guerra Civil por su duración, por la cantidad de fuerzas y por la tenacidad de los combates», escribió el general republicano Enrique Líster. No exageró ni un ápice. Lo que no recogió el militar en sus memorias fue que esta contienda se transformó en el primer ensayo a gran escala de la Segunda Guerra Mundial. Por tierra, los carros de combate T-26 soviéticos se enfrentaron a los Panzer I germanos; algo similar a lo que sucedió en los cielos entre los Polikarpov y la Legión Cóndor. Al final, cada bando se atribuyó la victoria. Triste símil de que, salvo por los ataúdes, todo quedó igual.

Estrangular Madrid

Los pilares de la contienda se erigieron mucho antes de que David Jones arribara al valle. Allá por el invierno de 1936, Madrid se había convertido en un baluarte para la República; un bastión moral que los sublevados anhelaban conquistar para poner punto final cuanto antes al conflicto. Sin embargo, la ciudad resistía los envites una y otra vez. El presidente Manuel Azaña tenía clara la causa: «A todo suplió el entusiasmo de sus combatientes, tropas voluntarias, poseídas de un espíritu exaltado». En enero de 1937, tras estrellarse los enésimos intentos de entrar en la urbe a través de la Casa de Campo —al oeste— y la Carretera de La Coruña —al noroeste—, el frente quedó estancado y la ofensiva sufrió un impasse. Aunque no por mucho tiempo. Al poco, los sublevados desplazaron tropas a las proximidades del Jarama.

Llegaban de nuevo vientos de guerra. La idea del ejército sublevado era rodear la ciudad por el sureste y cortar la carretera que la unía con Valencia; en la práctica, la única arteria que nutría a los defensores de vituallas y munición. El arquitecto de este entramado fue Luis Orgaz, aunque, sobre el terreno, la responsabilidad recayó sobre el general José Enrique Varela. Sus secretarios apuntaron así el plan en su diario de operaciones: «El objetivo era forzar la línea del frente, atravesar el río Jarama entre Vaciamadrid y Molino del Rey, avanzar […] e interceptar las comunicaciones de Madrid con Valencia».

Por su parte, la República desplazó también unidades a la zona a las órdenes de Sebastián Pozas. «El mando se dio cuenta de las intenciones y, para adelantarse, preparó una ofensiva partiendo del Jarama. Se trataba de derrotar a los facciosos antes de que ellos pudiesen penetrar en Madrid», afirmó Líster.

Esa acumulación de fuerzas iba a derivar en una de las batallas más cruentas de la guerra. Los sublevados reunieron cinco brigadas. Unos 20.000 soldados, aunque Líster los reduce a «15.000 hombres con 80 piezas de artillería y 50 tanques». Ya sobre el teatro de operaciones del Jarama, la primera, al mando de Ricardo Rada, debía avanzar por el norte hacia las posiciones de La Marañosa y Vaciamadrid. La segunda, liderada por Eduardo Sáez de Buruaga, recibió el encargo de desplegarse en el centro y asaltar con su caballería —un arma todavía útil en los conflictos— el pueblo de Gózquez de Arriba. En tercer lugar, Fernando Barrón y sus hombres se mantendrían en reserva. Al sur, Carlos Asensio tendría que proteger el flanco. Por último, y a su derecha, Francisco García Escámez preparó a sus soldados para lanzarse contra Ciempozuelos. El premio gordo tras cruzar el río era Alcalá de Henares, a 60 kilómetros.

El bando republicano disponía de cuatro agrupaciones; una parte de ellas se encontraba establecida en la margen oeste del Jarama. Representaban una fuerza considerable en número, pero poco fogueada. «Se trataba de tropas organizadas con precipitación; carecían de cuadros capacitados y su dotación era incompleta », explicó Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de la Defensa republicano. Sus órdenes eran defender los tres puentes sobre el río: el de Arganda (al norte), el del Pindoque (en mitad de la línea) y el de San Martín de la Vega (al sur).

Sí contaban en retaguardia con los temibles carros de combate T-26 del general Pavlov, conocido por estos lares como Pablo y muy apreciado por Líster: «Era hombre de gran energía, inteligente, valiente y rápido en sus decisiones». Por último, aunque la aviación sublevada disponía de los resistentes cazas Fiat Cr.32 y los versátiles BF-109 de la Legión Cóndor, la República tenía, por su parte, los maniobrables y raudos Polikarpov I-15 e I-16.

Ofensiva sublevada

La batalla empezó pasada por agua. Hasta en cuatro ocasiones se puede leer en el diario de operaciones de Varela esta letanía: «Ordenó el general que se suspendiera la operación a causa de la lluvia». Al final, fue el 6 de febrero, todavía de noche, cuando los soldados se desperezaron y avanzaron en todos los frentes. La primera brigada en desplazarse fue la del norte. «A las siete se puso en marcha la columna Rada, que a las ocho y diez tomó el espolón cercano de Cabeza Fuerte», añaden los secretarios del general. Ese primer movimiento hacia el río no le causó problemas. Lo más difícil fue su siguiente parada: el pueblo de La Marañosa. Allí, los nacionales tuvieron que emplearse a fondo. «Se libra una violenta lucha, pues las fuerzas rojas, evaluadas en uno o dos batallones, se defienden tenazmente», escribió Gregorio López Muñiz, jefe del Estado Mayor franquista.

La Marañosa fue de las pocas posiciones que retrasaron el avance rebelde. El resto cayeron una tras otra. A la diestra de Rada, Sáenz de Buruaga se hizo con Gózquez de Arriba y continuó su marcha casi sin oposición. García Escámez, por su parte, entró en Ciempozuelos como una apisonadora. Hasta tal punto, que el oficial al mando de la brigada republicana que defendía la zona huyó acobardado y dejó a sus hombres huérfanos de mando. Asensio hizo lo propio. La única alegría de la jornada para la República la dieron nueve cazas «Mosca» (I-16) que despegaron desde un aeródromo cercano y ametrallaron, casi a ras de suelo, a los nacionales. Aunque regresaron por el fuego incisivo de los cañones de 88 milímetros germanos; un nuevo ingenio que estrenaba la Legión Cóndor. «Se acreditó la eficacia de estas baterías, las cuales, en algunas situaciones críticas de la batalla, hicieron ensayos de fuego a tierra», destacó Rojo.

En dos jornadas, y a pesar de algunos contraataques puntuales, los nacionales empujaron las líneas republicanas a golpe de mehalas, requetés y banderas de la Legión. Líster dejó testimonio en su informe posterior: «Al final del día 8, el enemigo prácticamente había limpiado de nuestras fuerzas el campo de acción en la orilla oeste del Jarama y tenía la posibilidad de iniciar la preparación de la etapa siguiente de la operación, después de haber puesto bajo fuego los puentes del río Jarama». El caos gubernamental era total, pues el alto mando desconocía si aquella era una ofensiva para distraer las defensas y atacar, después, la capital desde otros frentes con reservas frescas. Pero la incertidumbre duró solo unas horas. Al poco, se ordenó desplazar a la XV Brigada Internacional desde Albacete y se reforzaron las líneas en la cuenca este. Pintaban bastos.

El frente se estabiliza

La noche del 10 al 11 de febrero arribó fría y serena. En el puente del Pindoque, los soldados de la compañía André Marty aguardaban en sus catres la promesa de un nuevo día de combate. El merecido descanso del guerrero. Frente a ellos, 200 metros de vieja pasarela evitaban que los rebeldes pudieran cruzar el río. Ni uno barruntó la tormenta que se les venía encima. A eso de las tres de la madrugada, el I Tabor de Tiradores de Ifni superó la corriente y, en silencio, se valió de sus gumías para degollar a los primeros brigadistas. Luego, dieron buena cuenta de otros tantos a base de granadas. Aquella sinfonía de muerte solo se vio interrumpida por una explosión: la detonación de las cargas puestas bajo el viaducto por los republicanos. El destino, sin embargo, hizo que el armazón se levantara unos pocos centímetros de sus pilares y volviera a su posición original.

De esta guisa dio comienzo la segunda fase de la batalla del Jarama: con una operación de comando que permitió a la III Brigada de Barrón obtener un paso factible a través del río. A cambio, la República arrojó contra el puente todo el poder de su artillería. Los que más sufrieron la pólvora fueron los jinetes del teniente coronel Cebollino. Entre las bombas, los soldados desmontaron, sujetaron las bridas de sus jamelgos y se dejaron la vida a manos llenas. El bando franquista hizo famosa la historia de un joven trompeta que, antes de exhalar el último aliento, animó a sus compañeros: «Dejadme aquí… Me muero… Viva España». Más allá de propaganda, lo que sí sabemos con seguridad es que la unidad se lanzó a galope tendido contra dos compañías más del André Marty ubicadas en unas lomas cercanas. Solo el apoyo de cañones y carros detuvo la última gran carga decimonónica.

El paso del Pindoque fue la primera pieza del dominó. El 12, la IV Brigada de Asensio superó las defensas del puente de San Martin de la Vega —también tras un ataque nocturno— y tomó un punto clave de la orilla este: el Pingarrón. En palabras de Rojo, «una arista montañosa paralela al río» que dominaba el campo de batalla. Si bien los franquistas avanzaron también al norte y en el extremo sur, fue aquí, en el centro del campo de batalla, donde libraron los combates más cruentos y donde, por primera vez, vieron frenado su ímpetu. El ejemplo más claro fue la compañía de Harry Fry, adscrita al Batallón Británico de la XV Brigada Internacional. Sus hombres defendieron una loma cercana al Pingarrón durante más de seis horas. Y lo hicieron mediante fusiles, pues sus ametralladoras habían sido equipadas con munición errónea. Las 400 bajas republicanas provocaron que se rebautizara como la Colina del Suicidio.

Las de los sublevados tampoco fueron menores: unas 700 en una jornada. Carecían además de reservas, a pesar de estar empeñadas en la ofensiva, mientras que los republicanos recibían más y más hombres desde Madrid. Para colmo de Varela, la aviación nacional se vio superada por la llegada de los Polikarpov. A Franco le llegó a desesperar que sus bombarderos fueran hostigados de forma sistemática por los cazas gubernamentales. Por su parte, el alto mando de Madrid no pudo sentirse más orgulloso de la actuación de sus fuerzas aéreas durante estas jornadas. Indalecio Prieto, entonces ministro de Marina y Aire, lo hizo saber a los pilotos mediante un sentido telegrama enviado a un oficial en el frente: «La aviación trabajó ayer con gran éxito derribando siete aparatos enemigos. Le encargo que consigne mi felicitación a las Fuerzas Aéreas a sus órdenes, que tan brillantemente se comportaron».

Sangre en el Pingarrón

El 15, la batalla quedó detenida, pero no sucedió lo mismo con las cuitas políticas. En el bando gubernamental, José Miaja consiguió lo que deseaba desde hacía días: desplazar a Pozas mediante la reorganización de las fuerzas. El general se puso al mando del recién creado Segundo Ejército del Centro, encargado ahora de cubrir la capital, se adscribió las mejores unidades (la agrupación de Modesto y las divisiones de Walter, Gal, Líster y Arce) y mandó a su colega camino del frente de Guadarrama. Este nuevo contingente contraatacó con todo su poder artillero y blindado desde todos los frentes el 17 de febrero. Durante los diez días siguientes, las tornas cambiaron y los nacionales, ahora bien fortificados, se vieron obligados a proteger sus posiciones en el norte (defendido por Rada), en el centro del despliegue (protegido por Barrón y Buruaga) y en el sur (donde se había acantonado Asensio). En general, resistieron.

Pero el corazón de la batalla no fueron los olivares esparcidos por el Jarama. Desde el 18, el punto que generó obsesión en ambos bandos fue el Pingarrón, la llave de todo el valle. Tras algunas escaramuzas, Líster dispuso la gran ofensiva contra esta posición. Contaba para ello con su división, varias unidades cedidas por Miaja, ocho baterías y hasta 36 tanques al mando de Pavlov. Este gigantesco contingente se lanzó contra el II Tabor de Regulares de Ceuta de Mariano Gómez-Zamalloa, quien había hecho promesa a su superior de no retirarse:

«Estate tranquilo, que esto no se abandonará mientras yo esté en pie». Doce horas después, tras el cese de los ataques, el territorio quedó plagado de cadáveres. Solo la XVII Brigada Mixta llegó a contar 1.100 bajas. Los sublevados, según los informes de Varela, 621. «A Zamalloa, con 16 heridas, no se le pudo sacar de allí hasta que cayó», narró Asensio. Una vez más, aguantaron.

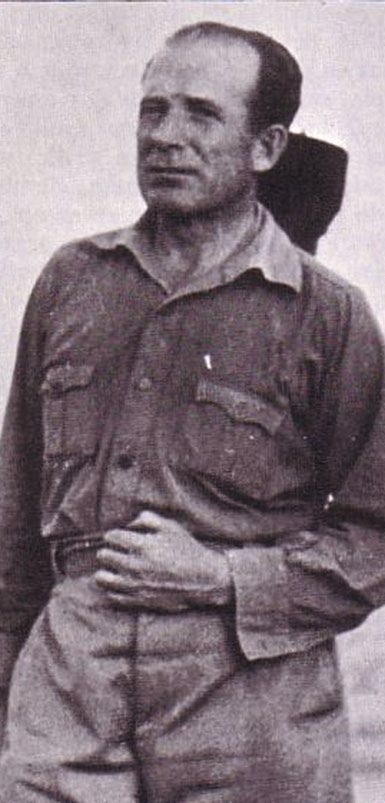

El último golpe de mano se sucedió poco después. Sus protagonistas fueron casi tres centenares de voluntarios del Batallón Lincoln. Los estadounidenses habían sido enviados al frente sin recibir entrenamiento militar; muchos solo habían disparado unos pocos cartuchos. El 27, Robert Hale Merriman, su líder, recibió la orden de asaltar el Pingarrón. Les prometieron una barrera de artillería y la ayuda del XXIV Batallón de flanqueo, pero, llegado el momento, no obtuvieron nada. El norteamericano llamó entonces al cuartel general, desde donde le insistieron en que atacara. Sabía que era un suicidio, pero no le quedó más remedio. El resultado fue una matanza frente a las ametralladoras sublevadas. El mismo Merriman cayó herido y tuvo que ser sustituido por David Jones. «Aquellos muchachos llenos de valentía… Me dolió verles morir», afirmó tras ser llevado a una trinchera. Aquella locura les costó 113 vidas y una retirada masiva de la colina.

Con esa carga se dio por finalizada la batalla; una contienda que costó a los nacionales unas 7.000 bajas y 10.000 a los republicanos. Un muerto por cada cuatro heridos, según las últimas investigaciones. Y para nada, ya que, sobre los mapas, Franco apenas conquistó unos kilómetros del territorio. Cada bando, eso sí, declaró haber sido el gran vencedor del Jarama; aunque la única que ganó realmente fue la Parca.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.