El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas», titulaba el periódico Ahora del 21 de julio de 1936. Los militares comprometidos con la sublevación en la capital habían sido «desactivados »: el general Fanjul, que había irrumpido de paisano en el citado cuartel, dormía ya en los calabozos de la Dirección General de Seguridad; Miguel García de la Herrán, acantonado en Carabanchel, cayó cuando se disponía a auxiliar a las tropas de aquel; y el general Villegas, cuya indecisión a la hora de asumir el mando de la I División Orgánica, con cabecera en Madrid, determinó el fracaso del golpe, fue encarcelado por las autoridades republicanas en la Modelo.

La fotografía de Alfonso Sánchez Portela de los cadáveres en el patio del cuartel de la Montaña es un fiel reflejo de lo que le quedaba por sufrir a España. Todas las tentativas para sofrenar el alzamiento habían sido en balde. El presidente Diego Martínez Barrio llamó al general Mola para que depusiera su actitud, y este le dijo que era demasiado tarde. Así, el efímero gobierno de conciliación del sevillano dio paso al del químico y farmacéutico José Giral, con el general Pozas, director general de la Guardia Civil, como ministro de Gobernación.

Tras el estatismo de Casares Quiroga («quien facilite armas sin mi consentimiento será fusilado»), Giral autorizó que el pueblo se pertrechara, aunque, entre las Juventudes Socialistas Unificadas y la UGT, ya se habían distribuido varios miles de fusiles del Parque de Artillería. Para hacer la guerra, para que los camaradas lucharan a muerte contra el fascismo, solo hacía falta un mono y una pistola. Y suerte, claro, mucha suerte para esquivar las balas perdidas en medio del caos.

Sofocada la rebelión en la capital, el resto de focos también cedieron: el Regimiento de Artillería Ligera n.º 1 de Getafe se paseó a caballo por la Puerta del Sol tras neutralizar el golpe en sus instalaciones, y, en Alcalá de Henares, el comandante Baldomero Rojo nada pudo hacer contra la columna del coronel Puigdengolas que lo rindió. Solo el Regimiento de Transmisiones de El Pardo fue capaz de sumarse a los rebeldes en la sierra, tras burlar a los milicianos y escabullirse de su acuartelamiento. Pero el efecto sorpresa ya se había diluido: el gobierno republicano se preparó para resistir y los sublevados para asestar el golpe definitivo.

La defensa de Madrid

La batalla de Guadarrama, entre julio y agosto de 1936, fue su primera oportunidad. Desde Pamplona, Valladolid y Burgos, varias columnas al mando de los coroneles García-Escámez, Serrador y Gistau, con apoyo de requetés, falangistas y monárquicos, se dirigieron a Madrid y se apostaron en el puerto de Somosierra y el Alto del León, escenario de violentos combates. El Quinto Regimiento, organizado por los comunistas, se granjeó allí fama de cuerpo competente y audaz, y allí murió, entre otros, el «mártir» Onésimo Redondo, uno de los fundadores de las JONS.

La resistencia republicana, con bombardeos de artillería y aviación, cortó el avance de los «nacionales» por el norte y dio un respiro a la capital en aquel verano revolucionario, que desbordó al gobierno legítimo con sus arrebatos de violencia. Pero el alivio duró poco. La columna de la muerte del general Yagüe, que se había cebado con Badajoz a mediados de agosto, prosiguió su avance hacia la capital por el valle del Tajo. El pánico en Talavera de la Reina, plaza a cuyo mando se hallaba el coronel republicano Mariano Salafranca, hizo caer al gobierno Giral el 4 de septiembre, abriendo las puertas al socialista Largo Caballero, el Lenin español, que presidiría el Gobierno hasta mayo del año siguiente.

Su objetivo era defender Madrid a toda costa, en unas condiciones que ya no invitaban al optimismo. En la noche del 27 de agosto, la ciudad sufrió su primer bombardeo por un avión «faccioso», uno de esos Junkers Ju 52 que seguían trasladando a las tropas desde el Protectorado de Marruecos a la península y que tantos estragos causarían durante la guerra.

La hora de los valientes

Tanto el dato de ese ataque como la fecha son significativos. Frente al apoyo inmediato y sin ambages de Alemania e Italia a su socio Franco, los países adheridos al Pacto de No Intervención, apalabrado ya a finales de agosto y al que, en un principio, se sumó también la Unión Soviética, miraron para otro lado. Francia y Gran Bretaña querían evitar la internacionalización del conflicto, cierto, pero, además, no pocos gerifaltes británicos simpatizaban con la causa del Caudillo, cuyo régimen no dudarían en sostener durante la Segunda Guerra Mundial.

La temprana soledad de la República se alivió con los voluntarios de las Brigadas Internacionales, unas unidades forjadas en el seno del Partido Comunista francés que habían desembarcado en la base albaceteña de Los Llanos en octubre de 1936. «Si la guerra dura —leemos en un periódico de la época—, poco a poco, todos los antifascistas del mundo, todos los hombres luchadores del Frente Popular europeo, tendrán que pretender venir a España, porque imperativamente su sitio está aquí».

Alrededor de treinta y cinco mil efectivos de distintas nacionalidades lucharon en sus batallones, y Madrid fue su bautismo de fuego. Aunque su participación no cambiara el rumbo de esa batalla —sus miembros, tanto de la XI de Kléber como de la XII del general Lukács, eran todavía muy escasos—, no cabe duda de que se curtieron en numerosos ejes, como en el torpe asalto suicida al Cerro de los Ángeles en Getafe, tomado por los «nacionales», o en la lucha cuerpo a cuerpo en Ciudad Universitaria.

A primeros de noviembre de 1936, la República solo podía confiarse a la acción de los milicianos y de las primeras Brigadas Mixtas, núcleo del todavía bisoño Ejército Popular, que se constituyó el 16 de octubre junto con el Comisariado de Guerra. Al frente de la Junta de Defensa, el general Miaja, apoyado por su «segundo», el astuto estratega Vicente Rojo, suplió el vacío de poder que dejaron Largo Caballero y los suyos tras poner pies en polvorosa hacia Valencia, que sería el corazón de la República hasta el 31 de octubre de 1937. La decisión de Largo no estuvo exenta de polémica, pero, aun a riesgo de que la población cayera en el desánimo sin el estímulo de sus líderes, el socialista se convenció de que la guerra «no se hacía solo en Madrid, sino en toda España».

«Creo en la caída de la ciudad»

Tal como recordaría en una entrevista el sobrino de Miaja, la bicefalia Madrid/Valencia provocó no pocos roces. Desde la presidencia se pidió a Madrid que les mandaran la vajilla a la ciudad del Turia, y Miaja replicó: «Que venga él a buscarla». No había tiempo en Madrid para pensar en platos ni cubiertos. Yagüe, que no compartía el interés propagandístico de Franco por tomar primero el Alcázar de Toledo y aplazar la conquista de Madrid, fue sustituido por el general José Enrique Varela, quien ordenó el asalto final desde la Casa de Campo, al oeste.

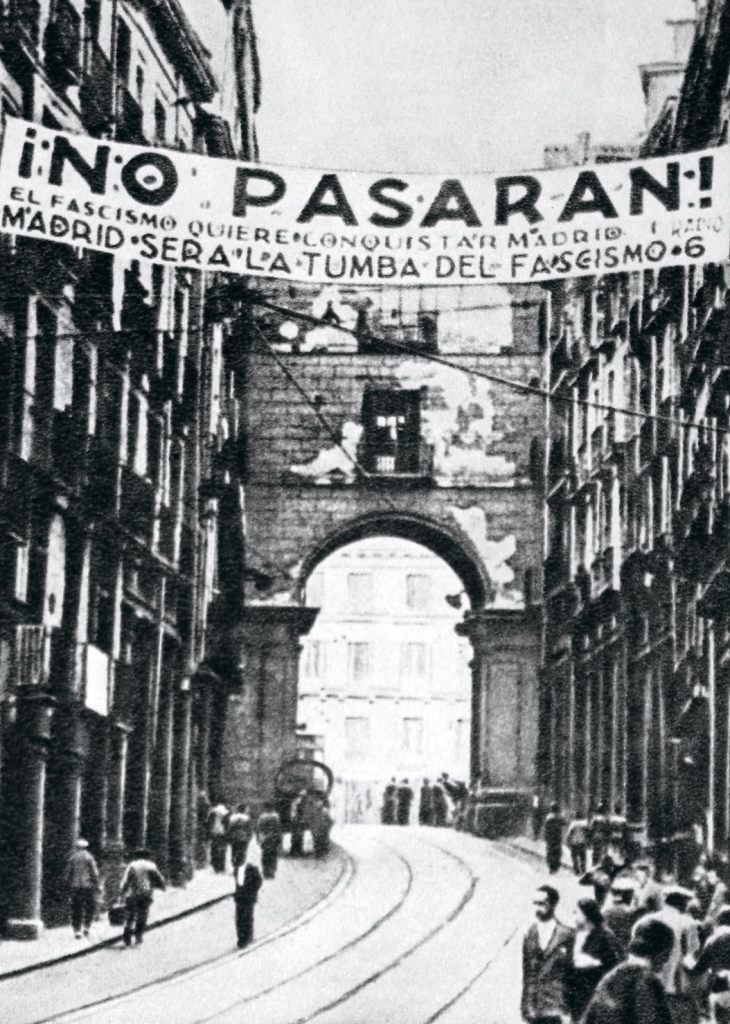

Entre los rebeldes, el optimismo era innegable. Tan seguros estaban de que la capital claudicaría, que ya se habían repartido sus principales edificios. «Creo en la caída de la ciudad», escribiría el diplomático Carlos Morla Lynch el 21 de octubre. Sin embargo, la suerte les fue esquiva, y no porque los planos «nacionales» llegaran a manos del enemigo, sino, sobre todo, porque las fuerzas republicanas se desvivieron para cumplir con el cartel que, en la calle Toledo, rezaba: «No pasarán. El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la tumba del fascismo».

«No pasarán»

A la sazón, miles de refugiados pululaban por las calles y «acampaban en los parques, en las estaciones del metro y en los confiscados palacios de los ricos», tal como anotó Gabriel Jackson. El testimonio de los horrores que habían presenciado en el sur fue el arma más poderosa para movilizar al pueblo de Madrid aquel noviembre sangriento.

Los rebeldes tomaron posiciones en la Casa de Campo —Cerro Garabitas— y conquistaron el Cerro de los Ángeles, en Getafe, para bombardear a placer al enemigo. A diferencia de los ataques aéreos, los artilleros eran más taimados, ya que no había sirenas que avisaran a los ciudadanos. Tras los pasquines a modo de ultimátum («serán bombardeados todos los objetivos de interés militar, sin ninguna clase de limitaciones, recomendándose a todos los elementos civiles no combatientes, en especial mujeres y niños, que se aparten de los lugares de la lucha»), el fuego cayó a plomo sobre las calles Fuencarral, Preciados, Marqués de Santa Ana —cincuenta y siete muertos tras un derrumbe el 16 de noviembre— y muchas otras; pero también sobre la Biblioteca Nacional o el Museo del Prado, donde unos proyectiles incendiarios pusieron en peligro su colección, que poco después se trasladó a lugares más seguros.

Amenazante, Franco advertía en las páginas de The Times que antes destruiría Madrid que entregársela a los marxistas; y corresponsales como el francés Louis Delaprée o el comprometido Ilya Ehrenburg difundían en sus crónicas la crueldad de los bombardeos sobre la población civil.

Desde la Casa de Campo, las columnas de Varela avanzaron por los puentes del Manzanares, mientras los pilotos «nacionales » tomaban nota de los veloces cazas Polikarpov «Chatos » y «Moscas», que Stalin había empezado a facturar a partir de octubre en auxilio de la República. Entre tanto, los gubernamentales batían a los legionarios y regulares que trataban de avituallar a los suyos a través de una precaria pasarela de madera, que pasaría a la historia como la pasarela de la muerte.

Ciudad universitaria

El encarnizamiento de la batalla de la Ciudad Universitaria, a partir del 15 de noviembre, heló el corazón de todos. Los atacantes lograron hacerse con el asilo de Santa Cristina, la Casa de Velázquez, la Escuela de Agrónomos y el hospital Clínico, donde legionarios e internacionales se enfrentaron a tiros y cuchilladas. El dirigente libertario Buenaventura Durruti murió en sus inmediaciones en extrañas circunstancias, por una bala perdida, mientras que, en la todavía inacabada Facultad de Filosofía y Letras, los incunables esquivaban la metralla en los sótanos y Emilio Kléber plantaba los reales de la XI Brigada, que, tras desfilar orgullosa por la Gran Vía, fue masacrada en la batalla.

La esforzada defensa de Madrid se saldó con un número indeterminado de bajas —a su término, las autoridades republicanas cifraron las suyas en 907 y 340 más a causa de las heridas— y con una devastación que convirtió el campus en una ruina. Pero, como escribió el periodista José Quílez Vicente, Madrid había probado ser «una fortaleza de acero blindado». Tal vez fuera una hipérbole, o tal vez no. La verdad es que había defensas por todas partes, trincheras en las calles, parapetos e instalaciones para armas automáticas. Franco, en cualquier caso, se convenció de que no tenía sentido persistir en la estrategia de ataque frontal que tan buenos réditos le había dado hasta entonces —Madrid era una ciudad de un millón de habitantes y las fuerzas puestas en liza por los «nacionales» no hubieran podido imponerse entonces—, por lo que la cambió por otra de desgaste, tal como anunció en una reunión con su Estado Mayor celebrada en Leganés el 23 de noviembre y a la que asistieron los generales Mola, Saliquet y Varela.

Tras las hostilidades, sus tropas conservaron el sector que limita al norte con la Dehesa de la Villa y al sur con el Parque del Oeste, y se hicieron fuertes entre el Clínico y la Casa de Campo. Así, la guerra entró en una nueva fase, caracterizada por las ofensivas franquistas para aislar a Madrid, que se cifraron en la batalla de la carretera de La Coruña, el Jarama (febrero de 1937) y Guadalajara (marzo del mismo año). En respuesta (y desahogo), los republicanos plantearían las ofensivas de Segovia, entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 1937, y Brunete, en julio de 1937.

El cerco de Madrid

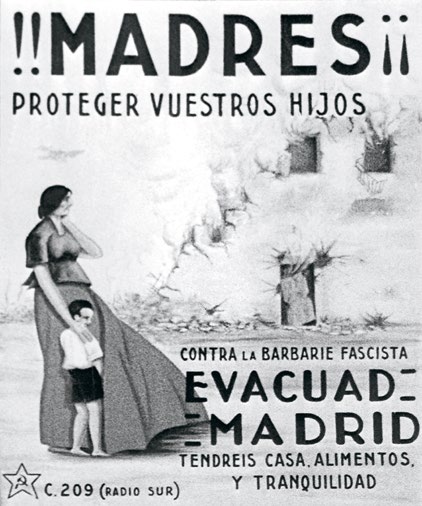

Pero ¿cómo se vivía en ese Madrid cercado? Muchos huyeron, la mayoría hacia ese Levante feliz de que hablaban los periódicos, pero también fuera de nuestras fronteras, entre ellos, más de treinta mil menores en toda España, por los que velaban el Comité de Evacuación y Asistencia a Refugiados y otros organismos similares.

Los que se quedaron afrontaron la excepcionalidad de una ciudad bajo las bombas, que los profesores de Arquitectura Luis de Sobrón y Enrique Bordes han estudiado en su reciente Madrid bombardeado (Cátedra, 2021), que incluye un mapa con todos los edificios afectados —2.203, un 26% del total de inmuebles; el 84% de ellos sin propósito militar—. Ahí está la famosa fotografía del socavón en la Puerta de Sol de Luis Lladó o la congoja de la nerudiana Casa de las Flores, diseñada en 1931 por Secundino Zuazo.

Tras la furia de noviembre, con bombardeos aéreos casi a diario, los franquistas privilegiaron los ataques desde los cerros en su poder, como las doce «campanadas» de la Nochevieja de 1936, con otros tantos proyectiles disparados a la Puerta del Sol desde la Casa de Campo.

La escasez, pese a los esfuerzos del gobierno por garantizar los suministros, fue otro problema, y el racionamiento la única solución viable para mantener en pie a esa Numancia moderna. Teniendo en cuenta que la carretera de Valencia era la única vía de acceso, los hogares a duras penas recibían un cuarto de las viandas que necesitaban para subsistir. Las colas eran interminables, el pan menguó hasta los cien gramos por persona al día, las lentejas negras fueron las píldoras de la resistencia, desaparecieron los gatos, y los cortes de luz y agua eran frecuentes.

Y, además del hambre, el miedo. Tras el fracaso del golpe, la ciudad sin ley sucumbió a los paseos y las checas (más de trescientas), en las que cualquier elemento sospechoso de fascismo era purgado, a menudo por una simple denuncia anónima, por los matones de las milicias, los sindicatos, los partidos políticos y hasta por el tenebroso Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), que tutelaba la checa del Círculo de Bellas Artes o Fomento.

Evidentemente, el «terror rojo» conmocionó a los simpatizantes foráneos de la República. Luis Bolín, el hombre de Franco para lidiar con los corresponsales extranjeros, pergeñó para una editorial británica un suculento Informe oficial acerca de las atrocidades cometidas por los «rojos», cuya tirada ascendió a doscientos mil ejemplares y que se tradujo al francés, al alemán, al italiano y al portugués. Aunque la Junta de Defensa de Miaja desaprobaba esos crímenes y su consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, firmó la disposición del boletín que, el 13 de noviembre, pretendió controlar la violencia, las famosas sacas de Paracuellos, sin ir más lejos, se prolongaron hasta diciembre y se cobraron la vida de unos 2.500 presos.

El 28 de marzo de 1939, entre las ruinas del asilo de Santa Cristina y el esqueleto del hospital Clínico, el coronel Alfredo Prada resignó el mando del Ejército del Centro y entregó la ciudad al coronel Eduardo Losas, que iba cubierto con una chilaba. «Estoy seguro de que no habrá la menor resistencia», le dijo Prada. La Guerra Civil estaba a punto de acabar. Las llamas seguirían crepitando mucho tiempo en el infierno de Madrid.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.