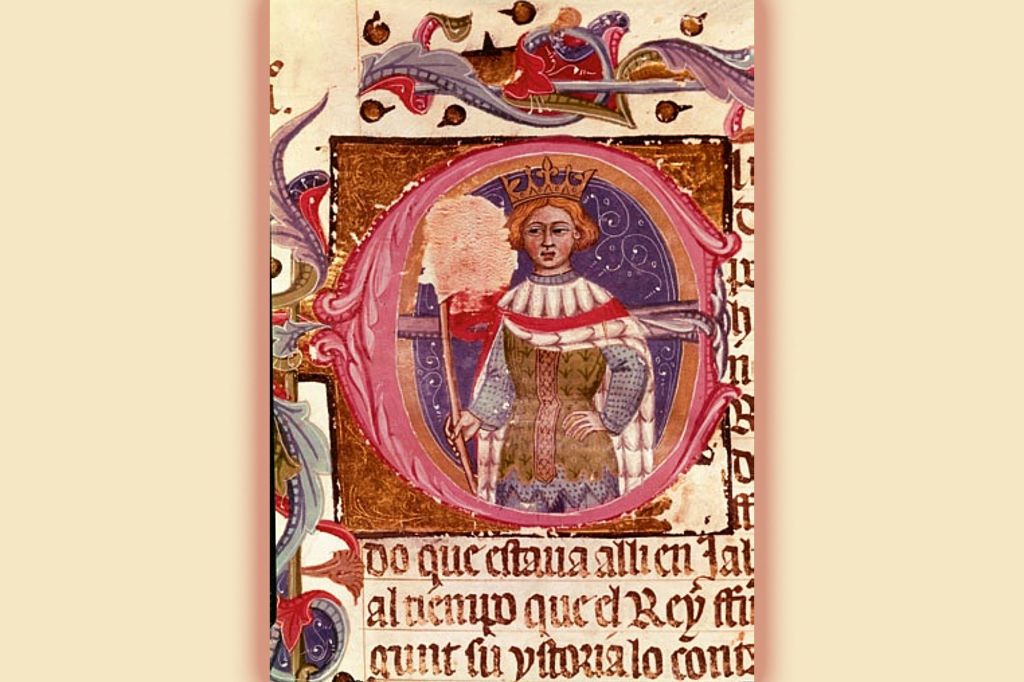

En 1369 terminó la guerra civil castellana que había enfrentado al legítimo rey, Pedro I (el Cruel para sus enemigos, el Justiciero para sus partidarios), con su hermanastro, el futuro Enrique II.

Tras la muerte de Pedro I, Enrique II se hizo definitivamente con la corona castellana e inició la nueva dinastía Trastámara que reinaría hasta comienzos del siglo XVI.

Tras la victoria, una de las primeras actuaciones del nuevo rey fue realizar una capilla funeraria en la Mezquita-Catedral de Córdoba para acoger los restos de su padre y de su abuelo. Pedro y Enrique eran hijos del rey Alfonso XI. Pedro I era hijo de la esposa legítima, la reina María de Portugal, y Enrique II hijo de Leonor de Guzmán, con la que Alfonso tuvo numerosa descendencia y que ocupó un lugar prominente en la corte castellana del momento.

Aunque Alfonso XI había expresado en su testamento su deseo de ser enterrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde reposaba el cuerpo de su padre, tras su muerte en 1350 su cuerpo había sido llevado a Sevilla. Cumplir los deseos paternos y procurar un suntuoso enterramiento al rey predecesor eran tareas propias de los sucesores y, de hecho, Pedro I había iniciado una serie de planes para construir una nueva Capilla Real en Córdoba para su padre que, finalmente, no habían culminado.

Una capilla para Alfonso XI en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Tras su ascenso al trono, Enrique II convirtió en una prioridad ocuparse del enterramiento de su padre y cumplir sus últimas voluntades. Como indica una inscripción en los muros de la capilla, en 1371 finalizó la construcción y se trasladó el cuerpo de Alfonso XI a Córdoba.

Así, Enrique II se presentaba frente a sus súbditos como un hijo leal y actuaba como correspondía al nuevo soberano. La construcción de esta capilla en memoria de su padre y su abuelo, además, le permitía erigir un memorial a sus antecesores, legítimos reyes de Castilla, y reivindicar visualmente su linaje real, dejando en un segundo plano su bastardía y relegando al olvido la figura de su hermanastro, cuya memoria se desvinculaba de la de los reyes anteriores.

La nueva capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba, por tanto, era un monumento que conjugaba linaje, memoria, olvido y legitimidad política y sus elecciones, su tipología y su ornamentación reforzaban estos aspectos.

El nuevo espacio funerario real se erigió en uno de los espacios más prestigiosos del edificio, junto a la actual Capilla de Villaviciosa. Esta capilla, y sus dos espacios abovedados adyacentes, cerraban la expansión de la mezquita de al-Hakam II por el norte y, en ellos, se había situado el primer recinto cristiano tras la conquista.

De esta forma, la Capilla Real utilizaba un magnificente espacio preexistente, cubierto por una bóveda de época califal, y quedaba situada justo por detrás del altar mayor, es decir, del espacio más sagrado. Además, establecía una comunicación directa con este espacio sagrado abriendo dos vanos en el muro de separación con el presbiterio.

Estructura de la capilla levantada por Enrique II en la Mezquita-Catedral de Córdoba

No podemos olvidar que, durante toda la Edad Media, las élites compitieron por enterrarse lo más cerca posible del altar mayor, el lugar más privilegiado de un templo. Además del interés por el prestigio que conllevaba enterrarse ahí, la cercanía a los rezos y a las reliquias que se custodiaban en el altar mayor se consideraba beneficiosa para la salvación del difunto.

Así, las cabeceras de las catedrales fueron consideradas lugares especialmente apropiados para el entierro de reyes y príncipes. En el caso cordobés, el modelo de planta escogido para este enterramiento regio catedralicio fue el de una qubba (voz árabe que designa un edificio cubierto por una cúpula): una planta centralizada cubierta con una bóveda y ricamente decorada.

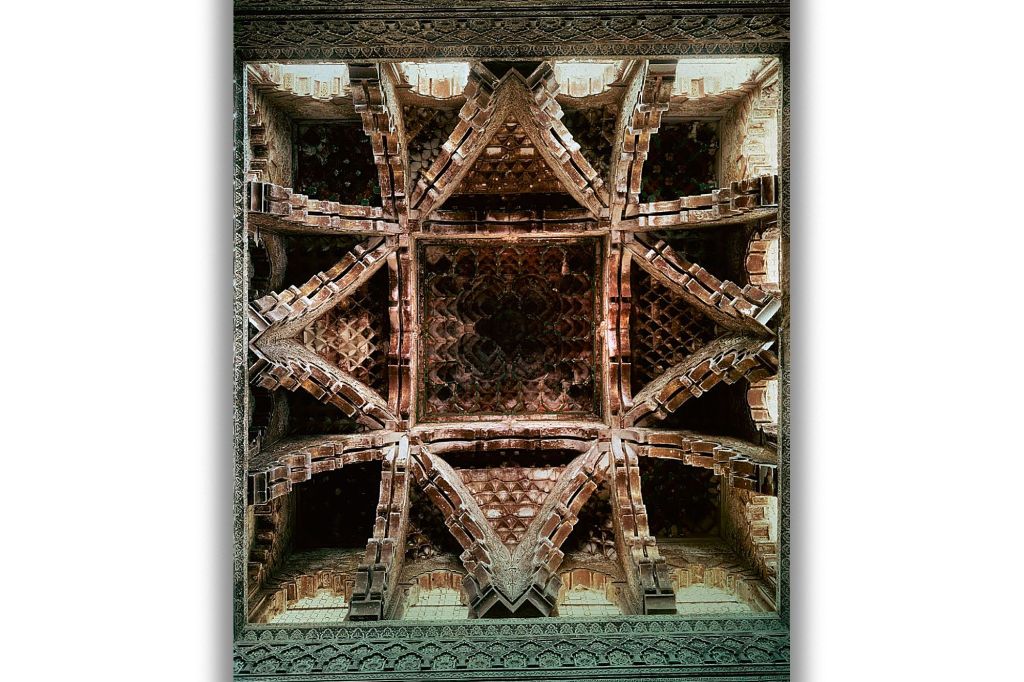

La capilla está cubierta por una bóveda de arcos entrecruzados que definen espacios decorados con mocárabes. FOTO: ALBUM.

La estructura de la qubba tenía un largo historial en la arquitectura palatina, tanto en al-Andalus como en Castilla se utilizó como sala de representación; durante el siglo XIV, Alfonso XI y Pedro I la habían incorporado a sus palacios, con ejemplos tan notables como el Salón de Embajadores (llamado originalmente el salón de la Media Naranja) en los alcázares de Sevilla.

Era una estructura llena de significado político y simbólico, asociada al poder. Así pues, Enrique II utilizó un modelo arquitectónico bien integrado en la tradición áulica castellana y que había sido utilizado por su padre, cuya memoria se pretendía honrar y que se asociaba a la arquitectura regia y al poder.

Uso de la doble altura en la Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba

En Córdoba, además, la nueva Capilla Real se construyó como una estructura de dos pisos. El inferior, que hoy es sacristía, funcionaría a modo de cripta y el superior alojaría los sepulcros, aunque hoy en día se encuentra vacío, tras el traslado de los cuerpos reales a la vecina colegiata de San Hipólito, en el siglo XVIII.

El modelo de Capilla Real en dos pisos ya había sido experimentado en Castilla, en las capillas de las catedrales de Sevilla y de Toledo. Ambos eran modelos extraordinariamente prestigiosos para Enrique II que, además, mediante el uso de la doble altura conseguía que la capilla se impusiera visualmente en el espacio de la antigua Mezquita de Córdoba.

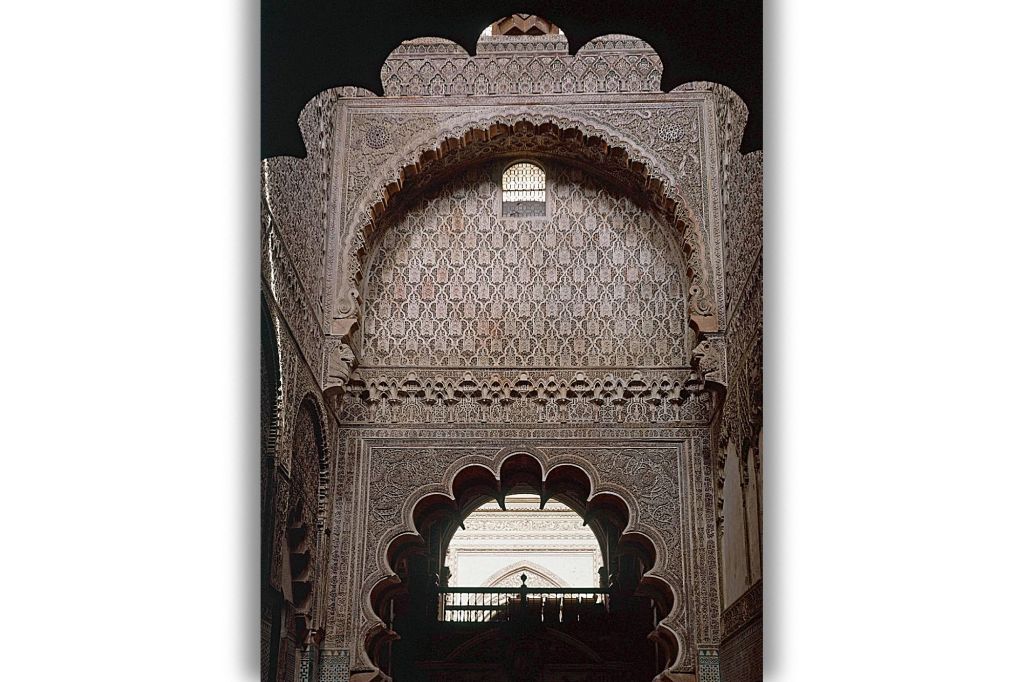

La diferenciación visual se conseguía también mediante la decoración que recubría por completo el interior de la capilla. En la parta baja se situó un friso alicatado con azulejos formando decoraciones geométricas y rematado por una pequeña crestería blanca, que hace un guiño al emplazamiento de la capilla, imitando las almenas escalonadas del exterior de la Mezquita de Córdoba.

Sobre este zócalo se situaba un cuerpo medio en el que se abrían dos grandes arcos polilobulados en los lados norte y sur, que abrían la capilla visualmente al espacio de la Mezquita de Córdoba. En el lado este se colocaron unos arcos ciegos mixtilíneos. El central, más ancho y profundo para albergar el altar, cobijado entre dos escudos de castillos y leones; hoy en día se decora con una escultura moderna de Fernando III.

Sobre este cuerpo de arquerías se despliega una riquísima decoración de yesería, de filiación nazarí y de gran calidad, que recubre absolutamente todos los muros internos de la capilla. La decoración es menuda, extremadamente cuidada y en varios planos de profundidad, con grandes hojas perladas en roleos vegetales sobre una decoración de pequeñas hojas entrelazadas que forman el fondo.

Esta decoración se organiza mediante un patrón de rombos, llamado sebka, una forma de disponer la decoración de origen almohade que tuvo un enorme éxito en las decoraciones de yeserías tanto de al-Ándalus como de Castilla, a lo largo de toda la Baja Edad Media; también aparecen entrelazadas bendiciones en árabe.

Todo ello remata en la bóveda, formada mediante arcos de herradura y angrelados entrecruzados, que forman pequeños espacios cuadrangulares que se rellenan con decoración de mocárabes. Los mocárabes, elementos decorativos prismáticos yuxtapuestos que forman pequeñas estalactitas geométricas, estaban en plena expansión en la arquitectura del momento; Enrique II los utilizó también en su propia capilla funeraria de Toledo.

La modernidad de la Capilla Real levantada en Córdoba por Enrique II

La tipología de qubba, la decoración de yeserías y los mocárabes nos hablan de la absoluta modernidad de esta capilla funeraria, capaz de escoger entre los elementos cortesanos que se estaban desarrollando en la península ibérica en el momento y reunirlos en un edificio que conjugaba el lujo y la riqueza decorativa con estructuras cargadas de simbolismo.

Esta capilla rompía visualmente con el entorno califal de la Mezquita de Córdoba y con la primera catedral gótica. Aparecía como un espacio diferenciado, que destacaba en el edificio y que dialogaba con él. Era el monumento que exhibía la legitimidad dinástica de Enrique II, su filiación regia: el monumento inaugural de la nueva dinastía Trastámara.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.