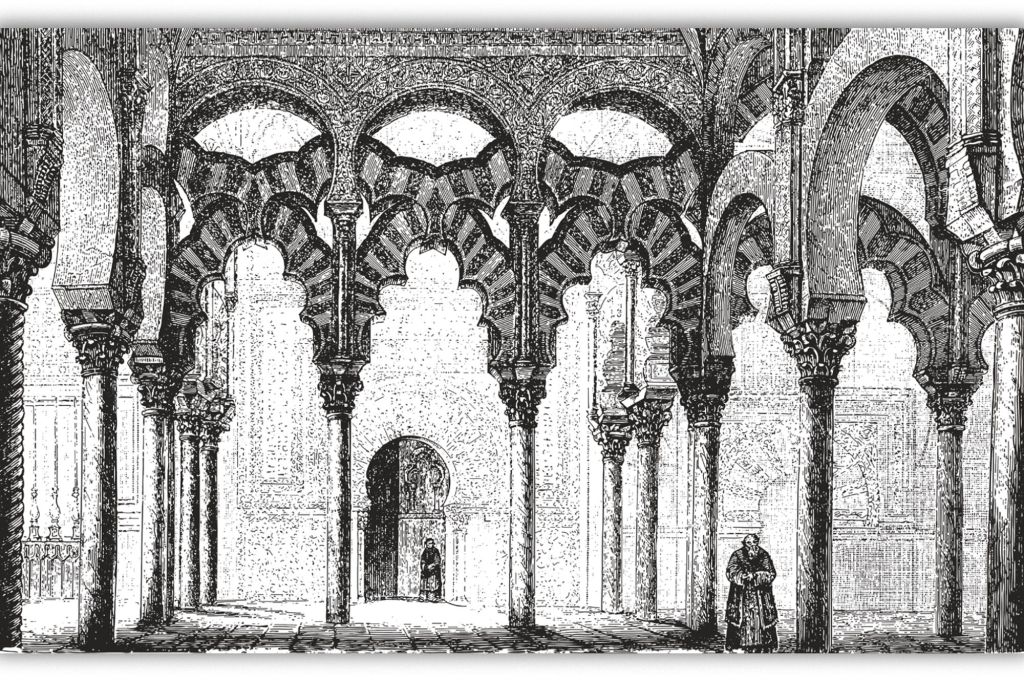

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más emblemáticos de la historia de España. Diferentes textos, redactados durante los siglos posteriores a su construcción, muestran cómo la Mezquita-Catedral de Córdoba nunca ha dejado de suscitar interés.

A partir del Renacimiento, su memoria escrita se incrementó, como consecuencia de las obras de la espléndida capilla mayor. Durante los siglos XVI y XVII, influyentes figuras como el humanista Ambrosio de Morales o el pintor y tratadista Pablo de Céspedes, se encargaron de consolidar, por escrito, la adscripción cristiana del templo, lo cual no les impidió incluir en sus obras unas referencias y descripciones de la parte musulmana de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que tendrían un largo recorrido.

De la ilustración española sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba

El siglo XVIII trajo consigo una mirada renovada hacia la Mezquita-Catedral de Córdoba, pues durante la Ilustración tuvo lugar el impulso definitivo a la construcción de la identidad nacional, que daría paso al nacimiento de la moderna nación española.

Este impulso estuvo motivado, en buena medida, por las críticas al país por parte de prestigiosos autores extranjeros, como los filósofos franceses. Tales críticas, que suponen un coletazo más de la tristemente célebre “leyenda negra”, impulsaron a los intelectuales españoles —apoyados por las instituciones—, a trabajar con la vista puesta en el desarrollo de una cultura nacional que permitiese mostrar la aportación cultural de España a Europa.

Esto motivaría un extraordinario desarrollo de los estudios históricos en todos los ámbitos culturales, con el doble objetivo de dar a conocer un pasado del que los españoles pudieran sentirse orgullosos y de promover el desarrollo de una sociedad más avanzada a través de sus ciencias y sus artes.

La arquitectura, considerada como la materialización pétrea del grado de desarrollo de un país, jugó un papel fundamental en esta estrategia. A pesar del neoclasicismo imperante, durante el periodo ilustrado las formas medievales despertaron cada vez más interés en España, al igual que en otros países europeos.

Sin embargo, España cuenta con la particularidad de presentar un importante legado andalusí, fundamental en el proceso de construcción de la identidad nacional, aunque no exento de controversia.

Ya durante los siglos anteriores se habían potenciado el castellanismo y la mitología goticista, como bases de una identidad española que nacía a partir de la lucha contra los musulmanes. Durante la Ilustración, esta idea se vio impulsada por las políticas centralistas borbónicas y por el nacionalismo en gestación.

Esto explica que el político e intelectual Eugenio Llaguno, uno de los autores del primer texto sobre la arquitectura española, Las Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración (1829) comenzase esta obra, en torno a 1768, por la “restauración” astur. Es decir, por la “recuperación” del territorio por parte de los reinos cristianos, el proceso contemplado desde una óptica cristiana y conocido como “Reconquista”.

Además, Llaguno pretendió presentar una historia de la arquitectura española “expurgada” de lo musulmán, al no incluir ningún ejemplo de obras islámicas; cuestión que subsanaría, décadas después, el segundo autor de este texto, Juan Agustín Ceán Bermúdez, considerado primer historiador del Arte.

Entre las aportaciones de uno y otro autor discurrieron aproximadamente tres décadas, que supusieron un importante cambio en la percepción del patrimonio andalusí. Antes de llegar ahí, conviene tener en cuenta que el énfasis en lo godo no impidió un progresivo interés por la cultura islámica, que permitió la convivencia de la visión excluyente con otra cada vez más abierta a la integración.

Esto fue posible gracias al impulso que la cultura islámica recibió, de manera pionera, en los ámbitos literario y filológico y que abrió paso a los estudios numismáticos, epigráficos y, en definitiva, historiográficos.

De hecho, José Ortiz y Sanz, estudioso de la Antigüedad clásica y traductor de los diez libros de arquitectura del arquitecto y tratadista romano Vitruvio (1787), llegaría a incluir la arquitectura islámmica en sus textos en defensa del estudio de la arqueología, afirmando que también podría contribuir al aprendizaje de los arquitectos.

Numerosos textos de autores extranjeros fomentaron este interés en el patrimonio andalusí, destacando el esplendor de edificios como la Mezquita-Catedral de Córdoba. Entre ellos sobresale Voltaire quien, a mediados de siglo, alabó el tamaño y el esplendor de los mármoles del templo cordobés, considerándolo, ante todo, como mezquita.

Además, los viajeros que se acercaron a nuestro país participaron activamente en la difusión por Europa de los monumentos islámicos de España, que gozaron de un papel protagonista en sus textos.

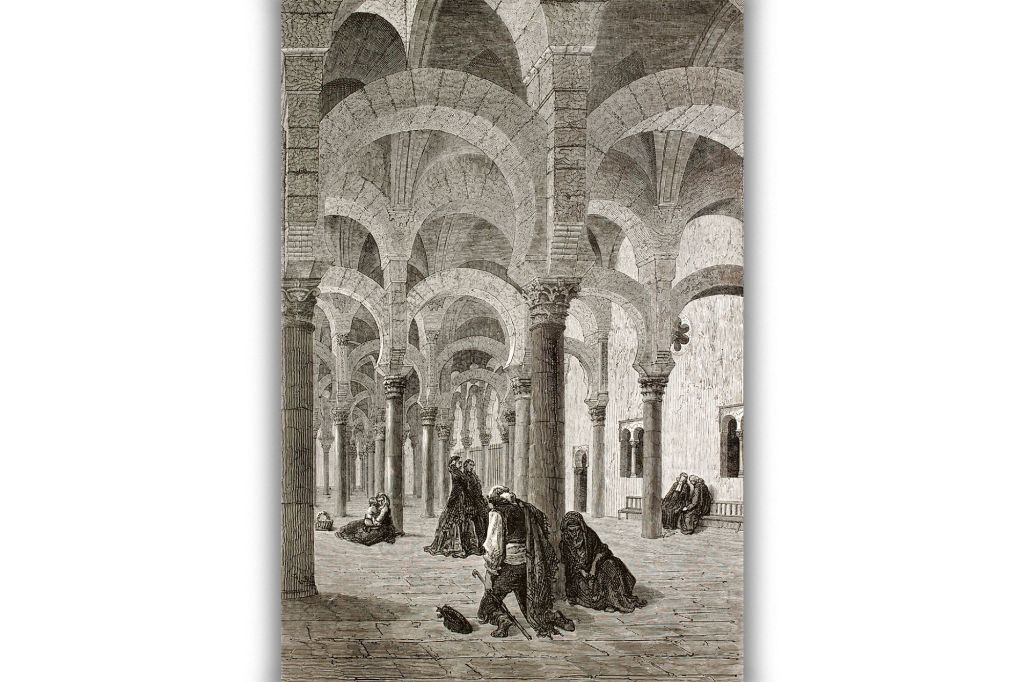

Por ejemplo, el británico Henry Swinburne destacó la importancia y la magnificencia de la mezquita de Córdoba, que puso en relación con la altísima cultura andalusí. Este autor incluyó en sus textos Travels through Spain (1779) una detallada descripción de la Mezquita-Catedral de Córdoba cargada de elogios, acompañada de ilustraciones dibujadas por él mismo.

Estos elogios tuvieron diferentes consecuencias: por un lado, irritaron a algunos de los principales intelectuales españoles, como el diplomático José Nicolás de Azara, quien mostró su indignación ante unas opiniones que, en contraste con las duras críticas al resto de la cultura española, mostraban para él una voluntad deliberada de humillar a España; por el otro, impulsaron el estudio del patrimonio andalusí, a través de proyectos como la emblemática publicación de Las Antigüedades Árabes de España (1787-1804). Impulsada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sus textos contienen una breve introducción, seguida de espléndidas estampas relativas a la Alhambra de Granada, el palacio de Carlos V, la catedral de Granada y la “Santa Iglesia Cathedral” de Córdoba, de la que se incluyeron tanto la parte islámica como la cristiana.

Esta obra, completada por la copia y traducción de las inscripciones árabes de la Alhambra, refleja la evolución del interés por el legado andalusí: desde la curiosidad por unas formas vistas como ajenas a la tradición española, hasta ser consideradas como parte de la cultura del país.

Al presentar conjuntamente obras clasicistas e islámicas, Las Antigüedades Árabes de España muestra un planeamiento integrador, resultado del esfuerzo consciente que se realizó por crear una imagen de España a través de su arquitectura, en la que se comenzaba a incluir la islámica.

Eso sí, Antonio Ponz, el autor del texto introductorio, no dudó en enfatizar, tanto su consideración como catedral como el pasado romano de la estructura. En similares términos se expresó Gaspar Melchor de Jovellanos, una de las figuras más importantes de la Ilustración española, en el breve texto de reflexión sobre la mezquita de Córdoba que incluyó en su Elogio de D. Ventura Rodríguez (1790). Jovellanos, que en otros textos se mostró muy elogioso, la identificó también como catedral, criticando lo que consideró como “corrupción” de los restos romanos en la construcción de la mezquita.

Desde el punto de vista estético, aunque estos autores apreciaron las formas andalusíes, demostraron su incomprensión hacia una decoración que les parecía extraña.

Apreciando la cultura andalusí en la Mezquita-Catedral de Córdoba

A pesar de estos textos críticos, existió unanimidad acerca de que la Mezquita-Catedral de Córdoba representaba una indudable fuente de prestigio de la cultura española.

Así, el escritor Leandro Fernández de Moratín, consideró que «lo más singular que hay en Córdoba es su célebre catedral, antigua mezquita de los moros», llegando a escribir «si se conservase como los moros la hicieron, sería un monumento, el más precioso de la nación y, aún así, como está, es, sin disputa, el único que hay en Europa por este género».

En este sentido, el culmen de la valoración del periodo andalusí corresponde a los textos del académico de la historia y bibliotecario real José Antonio Conde. Su Historia de la dominación de los árabes en España (1820- 1822), comenzada años atrás, supuso un giro de perspectiva, al adoptar el enfoque de las fuentes musulmanas.

A pesar de sus errores y su carencia de objetividad, sus textos son muy significativos por la diferencia que supuso, llegando no solo a verter críticas sobre las crónicas cristianas, sino también hacia figuras “míticas” de la historia de España, como el Cid; Conde vinculó el comienzo de la Mezquita de Córdoba con la paz y con la iniciativa de Abd al-Rahman I, quien habría deseado un templo que compitiese con los más importantes del oriente musulmán.

Este patrimonio, ya plenamente integrado en la cultura española, fue recogido en otros textos extranjeros que hicieron referencia a la belleza de la mezquita de Córdoba, como The Arabian antiquities of Spain (1813), cuyo autor, el irlandés James Murphy, denunció los prejuicios que habían obstaculizado el conocimiento de la arquitectura islámica.

También la obra colectiva The history of the Mahometan Empire in Spain (1816), que mostraría un aprecio, pocas veces visto hasta entonces, por la cultura musulmana de los siglos precedentes; identificándola como la responsable de la pervivencia de la cultura y las ciencias en una Europa marcada por las guerras y la ignorancia.

La Ilustración, pues, abrió la puerta a la exaltación sin reservas de edificios como la Mezquita-Catedral de Córdoba. A pesar de la escasa objetividad de estos textos, no cabe duda de la celebridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba que, desde 1984, ostenta la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.