Se ha considerado al problema de los universales como típico de la filosofía medieval. Pero no; es propio de la filosofía de todos los tiempos. En la actualidad se ha estado discutiendo en la filosofía analítica, tan dada a la filosofía del lenguaje, a la lógica y ahora a la ontología.

Es un problema ontológico, pero que afecta a la lógica y a la filosofía de la ciencia, porque se trata de ver a qué corresponden nuestras palabras generales, qué tipo de existencia tienen sus significados, que es a lo que se ha llamado el estatuto ontológico de los mismos.

¿A qué se refieren términos como «hombre», «justicia», «substancia», «el número 4»? ¿A entidades abstractas, a conceptos o a nada en la realidad? Son problemas que siguen agitándose en la más actual filosofía de la ciencia, pues afectan al propio conocimiento científico. Hubo sobre esta cuestión tres posturas principales, dos extremas y una intermedia: realismo exagerado o platonismo, nominalismo y realismo moderado o aristotelismo.

Alberto se colocó en esta postura intermedia. El platonismo sostenía que los significados de los términos universales tenían existencia propia, como lo había dicho Platón, que los colocaba en un lugar más allá del cielo, y ahora se colocaban en la mente divina. El nominalismo decía que los significados de dichos términos se reducen a exhalaciones de la voz, soplos de nuestra boca (flatus vo cis). Y el aristotelismo decía que esas palabras se refieren a conceptos en la mente, pero que tienen fundamento en las cosas, de las que son abstraídos.

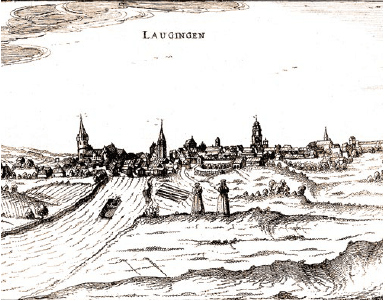

Alberto Magno nació en Lauingen, a orillas del Danubio, en la actual Alemania, hacia 1206. Fue filósofo y teólogo, y, además, se distinguió como estudioso de la naturaleza, es decir, era dado a la experimentación científica en un tiempo en el que esta no era ampliamente practicada.

Pero sin duda fue, sobre todo, profesor y escritor, en la Orden de Predicadores o dominicos. Enseñó en varios conventos de esa institución. También fue docente en la universidad de París, en 1240, y en el estudio general de Colonia, en 1248. Tuvo como alumno a santo Tomás de Aquino, ambos de la orden dominicana.

Ocupó diversos cargos eclesiásticos, entre ellos el de obispo, en 1260, aunque solo por dos años, pues extrañaba demasiado la dedicación al estudio. Después de eso enseñó en la curia papal, de 1261 a 1263. Asistió al Concilio de Lyon, en 1274. Volvió a Colonia. En 1279 sintió debilidad física y de la memoria. Murió en su mesa de trabajo, en 1280.

Cuestiones sobre los universales

San Alberto se distinguió por ser uno de los promotores del estudio de Aristóteles en esa época de la Edad Media, aunque empezó platónico-agustiniano. En efecto, preponderaba el platonismo (o neoplatonismo, a través de san Agustín), y por ese motivo existía renuencia a aceptar el aristotelismo. Inclusive se dieron algunas prohibiciones de leer las obras de Aristóteles.

Solamente tenían la oportunidad de leerlas algunos maestros autorizados para ello. Sin embargo, poco a poco se fueron aceptando las teorías aristotélicas. Y en eso influyó mucho Alberto, que hizo exposiciones de varios de los libros de Aristóteles. También tomó en cuenta a muchos filósofos árabes.

Además, escribió tratados naturalistas, como sobre los animales, las plantas y los minerales. Dio mucha importancia a la experimentación, cosa rara en su tiempo. Compartió esa característica con el franciscano Roger Bacon, y ambos fueron vistos como magos. Sin embargo, san Alberto se distinguió también en filosofía, como lo veremos en sus ideas metafísicas, entre las que descuella el tema de los universales.

Por eso lo consideraremos en su comentario a la Metafísica de Aristóteles y en un tratado Sobre los términos predicables (De praedicabilibus). En cuanto al problema de los universales, que es el que nos ocupa, san Alberto lo ve como el modo de atribuirse un predicado a un sujeto. Eran los predicables, sobre todo el género y la especie, que son los más universales.

¿Qué tipo de existencia tienen? Alberto aborda tres cuestiones. 1) Si los universales subsisten en las cosas, o solamente en los intelectos, por la abstracción operada sobre las cosas mismas. 2) Si subsisten en la realidad fuera del intelecto, y, en caso de que así sea, si subsisten como corpóreos o como incorpóreos. 3) Si según el ser están puestos en sus singulares sensibles, o si están fuera de los singulares como cosas metafísicas.

La primera cuestión la responde señalando que los universales se hallan en las cosas solamente en potencia, porque en acto se encuentran en los intelectos, abstraídos de las cosas por el proceso del conocimiento, que es abstractivo. En las cosas se dan particularizados, como forma de cada individuo.

Por ejemplo, el término universal «hombre» se encuentra particularizado en cada individuo humano, es la forma o naturaleza de los seres humanos. Y en los intelectos, los universales se hallan como propiamente universales, producto de la abstracción intelectiva.

Así, hablaba de un universal con cuatro modalidades: 1) universal antes de la cosa (ante rem), que es la forma en el entendimiento divino; 2) universal en la cosa (in re), que es la forma en el ente concreto; 3) universal después de la cosa (post rem), que es el concepto universal abstraído de la forma dada en las cosas mismas; y 4) universal con razón de universalidad (in ratione universalitatis), que es la forma considerada en su comunicabilidad a muchos y en su predicabilidad de muchos, lo cual es lo que constituye propiamente a la universalidad.

La segunda cuestión la responde diciendo que el universal no es corpóreo, ya que es la forma o naturaleza del cuerpo, gracias a la cual este existe y es lo que es. Por ejemplo, el hombre es un ser humano gracias a la forma o naturaleza humana que es su esencia. Decir que el universal es corpóreo sería admitir solo seres individuales, y negar los universales, lo cual sería nominalismo.

La tercera cuestión, de si los universales tienen ser en las cosas individuales o separado de ellas, la responde aseverando que los universales tienen ser en las cosas individuales de las que se predican y a las que sirven como formas, naturalezas o esencias.

Por ejemplo, la naturaleza humana existe particularizada en los individuos humanos los hombres concretos, pero no tiene existencia separada de ellos, lo cual sería cosificarlos de manera platónica.

Sin embargo, San Alberto acepta un modo de existir del universal que ahora nos resulta extraño, y que provenía del insigne filósofo árabe Avicena. Era el universal en estado neutro, es decir, antes de que existiera en las cosas o en el intelecto.

Por eso Alberto sostenía estas tres aseveraciones: 1) El universal existe en el alma cuando el intelecto ejerce la intelección, así como el individuo existe en ella cuando ejerce la sensación. 2) El universal también existe en sí mismo en cuanto al ser de la naturaleza simple, a la cual le acontece ser universal por su carácter de comunicable a muchos individuos. 3) El universal también existe comunicado a lo singular, y en él se encuentra dividido por los principios de la individuación y por la materia.

La tesis 2 es la que nos habla de ese estado neutro del universal, cuando todavía no existe en las cosas ni en el intelecto, aunque los historiadores actuales han pensado que de alguna manera se reduce a su modo de ser en el intelecto, porque de otra manera sería un ente abstracto, platónico. Sin embargo, hay que decir que en Avicena se encuentra cierto platonismo, y que es el mismo que se puede señalar en San Alberto.

El universal en la lógica, metafísica, epistemología y teoría del lenguaje

El universal, dado que corresponde a la forma, naturaleza o esencia, en la lógica es lo que se llamaba la quididad, a saber, lo que se contiene en la definición. Por ejemplo, ser «animal racional» es la definición del hombre, y esto es su quididad. Porque es lo que resulta común a todos los hombres, y es lo que se les puede predicar o atribuir del modo más propio.

Así, consiste en la predicabilidad, que es lo que constituye al universal lógico, es decir, tal como se maneja en la lógica. En esta rama de la filosofía, la lógica, lo que interesa del universal es cómo se puede predicar, a saber, como género, especie, diferencia específica, propiedad o individuo.

En cambio, si en la lógica interesa la predicabilidad o modo de predicarse el universal, en metafísica lo que interesa del universal es su modo de ser, su estatuto ontológico. El problema metafísico, del estatuto ontológico o de la existencia de lo universal, Alberto se pregunta de qué modo existe el universal en sí, en el alma y en la cosa, siendo de suyo uno, indiviso e indivisible según su esencia.

Responde que el universal existe en sí mismo solo en la Inteligencia Divina, como idea ejemplar de las cosas a las que se atribuye, y esto procede del platonismo de San Agustín, que colocaba las ideas prototípicas de las cosas en Dios. Además, en el alma el universal existe como concepto. Y en la cosa existe como forma o naturaleza singularizada.

Además del problema metafísico está el epistemológico o el de cómo se obtiene el universal. San Alberto aplica la teoría del conocimiento de Aristóteles. Todo comienza por los sentidos, que obtienen de las cosas un dato sensible. Después, este dato sensible se elabora por la imaginación o fantasía, de modo que se obtiene una imagen o «fantasma».

Y luego interviene el intelecto, que el aristotelismo dividía en dos: un intelecto agente o activo, que abstraía el concepto a partir de la imagen o fantasma, y lo colocaba en el intelecto posible o pasivo, que era el que finalmente le daba su carácter de abstracto o de propiamente universal.

Por ejemplo, veo muchos hombres individuales, lo cual se hace a nivel de los sentidos; después la imaginación elabora una imagen del hombre, todavía supeditada a sus rasgos sensibles, pero menos concreta, por así decir; y luego se abstrae el concepto de hombre, que consiste en la humanidad, como naturaleza o forma de todos los seres humanos individuales, es decir, como algo abstracto en la mente que corresponde a los entes concretos.

El concepto es, para Alberto, la semejanza que tenemos en la mente de la cosa conocida, en este caso del universal hombre, que se aplica a los hombres individuales. Así, el significado del término universal es, en primera instancia, ese concepto que le corresponde; y, en segunda instancia, los entes concretos e individuales a los que se refiere.

Es lo que en la actual filosofía del lenguaje denominamos sentido y referencia. El sentido es lo que comprendemos al oír o leer una expresión, y la referencia es la cosa o las cosas a las que se aplica en la realidad concreta.

Como se ve, el tema de los universales abarcaba la lógica, la metafísica, la epistemología y la filosofía del lenguaje. Además, se aplica a toda la filosofía, porque toda ella es abstracta.

En la actualidad es muy tenido en cuenta en la epistemología especial o filosofía de la ciencia, ya que esta rama filosófica trata de aportar a la ciencia el esclarecimiento de los términos que utiliza, los cuales tienen que rematar en lo universal, pues solo de esa manera se establecen las leyes científicas. Los términos de estas son generales; de otra manera no sirven para la ciencia.

En conclusión, el problema de los universales no es un problema solamente medieval, ya periclitado, sino que es un problema siempre vivo, que ha recorrido la historia de la filosofía. Sobre todo se ha dado en los filósofos y en los sistemas que han tomado muy en serio la filosofía misma, que han tenido de ella una idea exigente, como hemos visto que sucedió en la Edad Media.

Muchas veces se le tiene cierta sospecha y menosprecio, pero cada vez los historiadores nos demuestra que era una filosofía muy seria y que, en muchos puntos, podemos sentir su actualidad. Uno siente que, en varios aspectos, Alberto Magno es un colega nuestro.

* Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Muy Historia.