Algunos oían su nombre por primera vez en 2007, con el hallazgo de la llamada «maleta mexicana». En ella se encontraron los negativos con aproximadamente cuatro mil fotografías tomadas en la Guerra Civil por David Seymour («Chim»), Gerda Taro y André Friedmann (los dos últimos bajo el seudónimo de Robert Capa).

Las cajas fueron halladas entre las pertenencias del general mexicano Francisco Javier Aguilar González, fallecido en 1975. Se habían querido proteger de los nazis en 1940 y estuvieron casi setenta años desaparecidas. Su hallazgo mostraba que entre 1936 y 1937 Gerda Taro fotografió con maestría el conflicto español.

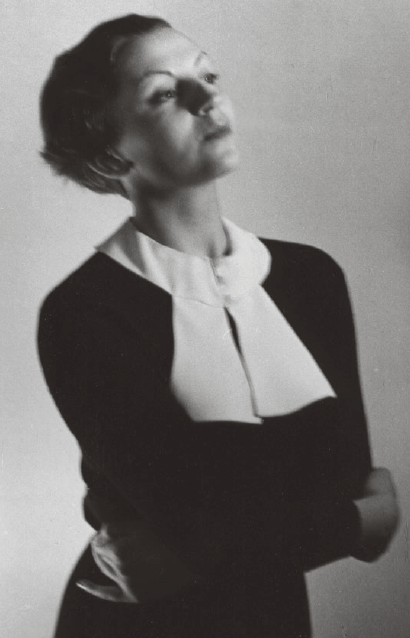

Su trágica muerte impidió que el mundo viera más trabajos suyos. Fue mitificada y recibida en Francia con honores, pero poco después el mundo se olvidaba de ella. ¿Las razones? Su corta trayectoria profesional, su temprana muerte y, sobre todo, la perpetua sombra de Robert Capa.

Alemana, prófuga y judía

Gerta Pohorylle nacía el 1 de agosto de 1910 en la ciudad alemana de Stuttgart, en el seno de una familia judía. A principios de los años treinta, debido al contacto con grupos políticos contrarios al régimen de Hitler, fue detenida. Como muchos otros, tras ser puesta en libertad se exilió a París, donde su vida dará un tremendo giro.

En esta ciudad decide ocultar sus verdaderos orígenes: no era aconsejable mostrarse como alemana, prófuga y judía. Tampoco ayudaba el hecho de ser una mujer soltera alejada de su familia.

En París terminó de conformar su ideología de izquierda participando en asociaciones, manifestaciones y mítines tanto de la juventud alemana en el exilio como del ambiente obrero parisino. También se hizo miembro de la Asociación de los Escritores y Artistas Revolucionarios, donde se discutía la necesidad de que el arte se comprometiera con la información, concienciación y educación.

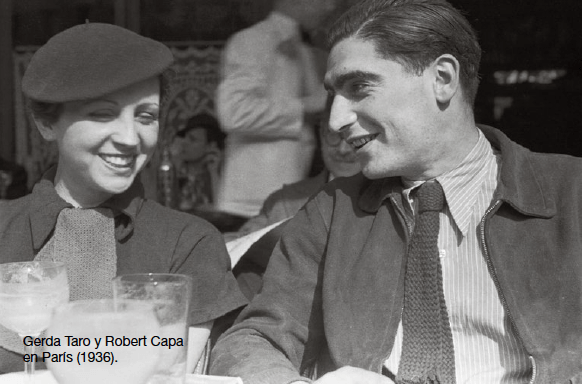

De un modo casual, dentro de los oficios que fue desempeñando para lograr su independencia económica —uno de ellos secretaria de un psicoanalista—, empezó a acercarse a la cámara. Primero lo hizo como modelo, y después de conocer al fotógrafo húngaro André Friedmann —más conocido como Robert Capa— se pasó al otro lado del objetivo, demostrando un talento innato.

Él le enseñó sus técnicas de fotografía y juntos compartieron no solo una breve e intensa historia de amor, como cualquiera apreciaría en las fotografías que se tomaron de ellos, sino también una relación profesional: un acuerdo comercial basado en el pseudónimo de Robert Capa.

El nacimiento de Robert Capa

Como una manera de ganar más dinero por sus fotografías, a menudo muy mal pagadas, decidieron inventarse un reputado y misterioso fotógrafo americano con cientos de trabajos a la espalda. Podemos hacernos una idea de la enorme fama de este fotógrafo, que tenía representantes, los propios Gerda Taro y André Friedmann —que urdían cualquier excusa para que no se produjeran encuentros con el gran e importante fotógrafo—. Y la estratagema dio resultado. Quien no arriesga, no gana.

De esta manera, Robert Capa nació por cuestiones económicas, pero era también una respuesta al antisemitismo alemán y a la antipatía que se percibía en Francia hacia los extranjeros. Poco después, la agencia fotográfica A.B.C. Press-Service contrató como reportera a Gerda Taro. Esto le garantizaba un permiso de permanencia legal dentro del territorio francés, pero lo más importante es que desde este momento su nombre aparecía en el mapa de la profesión.

En París conocen la noticia del estallido de la guerra civil en España. Un conflicto que suscitó el interés de intelectuales, periodistas y reporteros gráficos de todo el mundo, que se trasladaron a España para narrar y fotografiar lo que allí acontecía. Robert Capa y Gerda Taro llegaban a Barcelona en agosto de 1936, no solo por el encargo que habían recibido de la revista francesa Vu de cubrir el conflicto, sino también por su rechazo absoluto al fascismo.

Al igual que muchos otros, tenían la clara sensación de que estaban haciendo historia. Como ambos trabajaron juntos en muchas ocasiones y utilizaban una marca común —aunque meses antes de morir ella comenzaría a emplear la firma de «Photo Taro»—, no fue tarea fácil identificar las fotografías de Gerda Taro.

Hoy, gracias a las recientes investigaciones, podemos saber qué fotografías fueron tomadas por ella. Incluso en ocasiones se ha cambiado la autoría de fotografías que se creían tomadas por Capa, pero en realidad fueron tomadas por Taro.

Mujeres combatientes

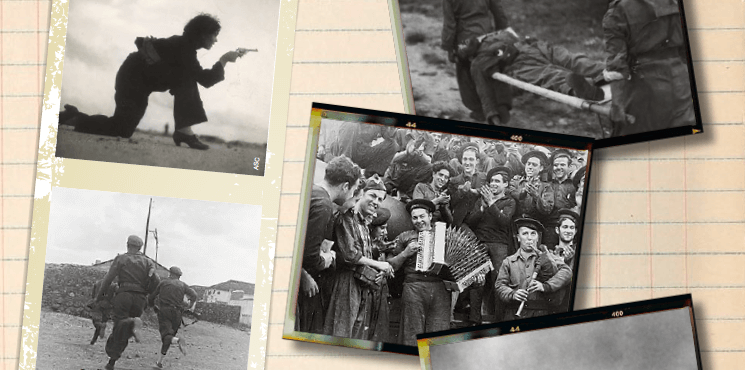

El clima revolucionario que se respiraba en Barcelona se refleja en sus primeros trabajos. Apenas vemos efectos de la guerra —nada comparado con lo que sus cámaras retratarán en otros puntos de España—, la ciudad está bajo control republicano y las fotografías de hombres y mujeres vestidos con el mono azul transitando triunfales transmiten una sensación de seguridad.

Más adelante en la contienda tendrían ocasión de regresar a esta ciudad y percibir el enorme cambio. Gerda Taro nos dejó fotografías impresionantes de las mujeres que participaron en el conflicto. Las mujeres combatientes eran, por un lado, el reflejo de los esfuerzos republicanos por la institucionalización de la paridad; por otro, un estupendo elemento propagandístico.

Recordamos la imagen icónica de una joven entrenando en la playa de Barcelona, hipnótica silueta, mirada firme hacia delante, pistola empuñada y zapatos de tacón.

Son muchas las situaciones en las que Taro retrata a las milicianas: en el entrenamiento armado, realizando actividades políticas, desempeñando trabajos en las fábricas o en sus quehaceres cotidianos.

Durante su estancia en España, Gerda Taro cubriría algunos de los principales escenarios del conflicto. Desde Barcelona se traslada al frente de Aragón, y en Huesca retrata a los soldados republicanos alejados de la actividad militar y a los campesinos en sus tareas diarias. Son fotografías que enaltecen el trabajo y reflejan el compromiso republicano con el campesinado.

Muerte de un miliciano

Juntos cubrieron el asedio de Toledo, donde el coronel Moscardó, junto con un grupo de cadetes y guardias civiles que habían apoyado la sublevación militar, resistía en el interior del alcázar desde el 22 de julio. Las fotografías que tomaron aquí constituyen uno de sus trabajos menos conocidos, pero son fundamentales para comprender el nuevo fotoperiodismo.

Seguramente han escuchado en alguna ocasión la frase «si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente». Esta era la máxima de Gerda Taro y Robert Capa, que reflejaba un nuevo concepto fotográfico.

El conflicto español se convirtió en el escenario de la actividad de fotógrafos que aplicaron las teorías y técnicas de las vanguardias artísticas. También coincidió con el auge de las revistas gráficas en Europa y América y la consolidación del fotoperiodismo.

Entre los periodistas y reporteros gráficos había una gran conciencia del poder de las imágenes como instrumento de denuncia. Quedaban muy atrás aquellas máquinas fotográficas pesadas y poco manejables que se utilizaron por primera vez en la guerra de Crimea.

Los reporteros de los años treinta utilizaban cámaras manejables y ligeras como Leica, Contax o Rolleiflex, que permitían una mayor aproximación al objeto de interés. De esta manera, se mostraba una imagen de la guerra menos heroica y mucho más realista.

La fotografía, debido a su gran alcance, era una herramienta fundamental para informar al público de los sucesos y para apelar a la solidaridad internacional. En definitiva, la fotografía tenía el fin de remover y sacudir conciencias. En busca del conflicto bélico, llegaron a Córdoba, donde Capa realizó —supuestamente en Cerro Muriano— su famosa fotografía Muerte de un miliciano, recientemente envuelta en la polémica.

Por un lado, porque hay algunas teorías que apuntan a que fue en realidad obra de Taro; por otro, porque esta y otras fotografías fueron tomadas en el transcurso de una batalla que hoy sabemos que fue un montaje. Como tenían que regresar pronto a París, decidieron escenificar una batalla para tener buenas imágenes que ofrecer a los editores.

Vemos así fotografías algo teatrales, con milicianos que no parecen encontrarse en el campo de batalla, y con algún parecido entre el miliciano que se encuentra apuntado por un arma en la fotografía de Taro y el retratado por Capa en Muerte de un miliciano.

De «la novia de Capa» a «Photo Taro»

De un modo u otro, son fotografías muy interesantes, porque reflejan la manera en que Capa y Taro trabajaban juntos. Él con su Leica, ella con su Rolleiflex —aunque frecuentemente se intercambiaban las cámaras—, lo que van a obtener en muchas ocasiones es una doble lectura del mismo tema, quizá fruto de una división pactada en el desarrollo del trabajo, ocupándose cada uno de tareas concretas, o también porque cada uno interpretaba de forma distinta el mismo acontecimiento.

En el otoño de 1936, tras una breve estancia en París regresan a España y crean el sello «Capa y Taro», mostrando al mundo que Gerda Taro vivía un momento especial dentro de su corta trayectoria como fotógrafa; cada vez recibía más encargos de reportajes y dentro del gremio ya no era solamente «la novia de Capa».

Contaba con el reconocimiento profesional que le otorgaban sus trabajos, algo que quedaba patente cuando meses antes de morir, sus fotografías tenían su propia marca, «Photo Taro».

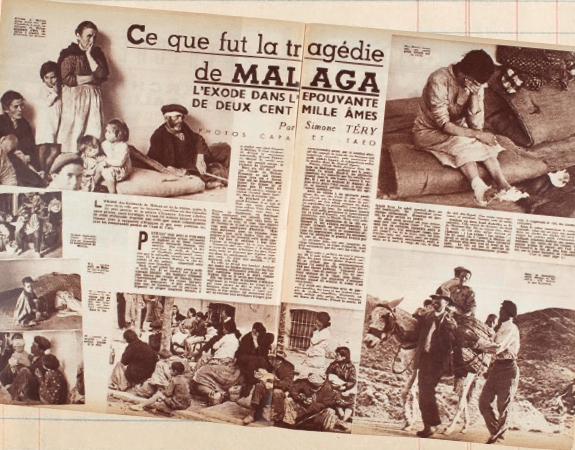

En febrero de 1937, tras la toma de Málaga por el bando franquista, Taro cubre el traslado de 150.000 personas de esta ciudad a Almería. Son sus primeras imágenes de violencia explícita, que reflejaban los efectos de la guerra especialmente en mujeres y niños. Algunas de ellas fueron portada de las revistas con las que colaboraba, dada su gran calidad y su valor documental.

Pero aún más sobrecogedoras serían las del ataque aéreo en Valencia, en mayo de 1937. Estas fotografías de los cadáveres en la morgue impactaron con fuerza en un público todavía no acostumbrado a ese tipo de imágenes.

De hecho van a marcar un antes y un después en el fotoperiodismo, sacando a la luz un tipo de conflicto armado que no eliminaba a los civiles de sus objetivos. Vieron la luz por primera vez en un reportaje de Regards, el 10 de junio de 1937.

Realizados en su mayoría con una cámara Rolleiflex, los trabajos de Gerda Taro están centrados en la experiencia humana de la guerra. Aportan otra mirada de la guerra civil española: el reflejo del conflicto en la vida cotidiana y el sufrimiento de las víctimas civiles.

Hombres, mujeres, ancianos y niños que vieron sus vidas desmoronadas por la guerra. Taro visibiliza y denuncia la barbarie. Vemos cómo ambos fotógrafos cumplían así con su objetivo: sacudir conciencias a través de la fotografía.

Instantáneas finales en la batalla de Brunete

Con este propósito se realizaría, en abril de 1937, la película documental The Spanish Earth, que no era otra cosa que un intento de presentar al mundo la situación que se estaba viviendo en España. En ella participaron Taro y Capa junto a periodistas e intelectuales extranjeros, entre los que cabe destacar al escritor Ernest Hemingway.

Siempre dispuesta a arriesgar su vida con tal de conseguir imágenes impactantes, Gerda Taro perdía la vida en la batalla de Brunete. Permaneció en el campo de batalla durante los bombardeos alemanes e italianos, y fue durante el caótico regreso cuando se produjo el fatal accidente.

Se encontraba en el estribo del coche del general Walter, cuando un frenazo brusco provocó su caída y su inmediato atropello por un tanque republicano. Fue trasladada a un hospital en El Escorial, pero estaba gravemente herida.

Moría el 26 de julio, pocos días antes de cumplir veintiocho años. La revista Life anunciaba la noticia como «la primera mujer-fotógrafo muerta en acción». Milicianos y militares, intelectuales y republicanos velaron con honores a la fotógrafa que había arriesgado su vida por la libertad del país.

Las fotografías que realizó en la batalla de Brunete están consideradas como las mejores de su carrera y fueron publicadas en la revista Regards en un amplio reportaje, junto a su marca «Photo Taro». André Friedmann, quien, paradójicamente, primero catapultó y luego eclipsó su talento, continuaría utilizando el seudónimo Robert Capa hasta su muerte en 1954, en una acción de guerra en Vietnam.

Rafael Alberti la recordaba en sus memorias, La arboleda perdida, con estas palabras:

«Lo que yo comencé a saber de fotografía se lo debía a ella. Recién vuelto de un viaje a la Unión Soviética, en la que me habían regalado unas buenísimas máquinas fotográficas, me compré una ampliadora, que instalé en la planta baja de la Alianza.

Allí Gerda Taro me enseñó a revelar y ampliar mis primeros trabajos como fotógrafo, aprendiendo yo pacientemente todo el proceso para lograr las imágenes que ya iba yo obteniendo de nuestra lucha».

Es sorprendente que una trayectoria profesional tan breve como la de Gerda Taro, alcanzara tanta calidad en sus trabajos desde el punto de vista artístico y documental. Quedan en la memoria retratos, situaciones y lugares que, de no haber sido por ella, habrían sido olvidados.

Según el poeta José Bergamín, Taro era «una cazadora de luz». Hoy descansa en el cementerio de Pere-Lachaise, y para ver sus fotografías no hace falta bucear entre archivos y periódicos olvidados: pueden contemplarse en museos y salas de exposiciones con su nombre y apellido.

¿Cuántos conflictos armados habríamos visto a través del objetivo de su cámara? Con seguridad, Gerda Taro habría recorrido el mundo en su labor de visibilizar y denunciar ante la sociedad la barbarie y el dolor que provoca la guerra.