Probablemente, la observación de la momificación natural en las arenas del desierto llevó a los primeros egipcios a la convicción de que el destino del alma quedaba vinculado a la supervivencia del cuerpo, y por eso emplearon una enorme cantidad de recursos en desarrollar nuevas técnicas para preservar unas momias que consideraban una especie de nexo de unión entre los dos mundos.

Y ese no era el mayor reto al que se enfrentaba el alma del difunto después de la muerte física: para alcanzar la salvación, debía vencer toda una serie de peligros a partir del conocimiento de unas fórmulas mágicas representadas, muchas veces, en el interior de las pirámides (o en las galerías de los hipogeos, en épocas más recientes).

La importancia del mundo de ultratumba se observa desde los primeros momentos de su milenaria Historia. Los arqueólogos han podido identificar unos sencillos sepulcros datados en el V milenio a.C., durante el período Badariense, en los que se depositaron los cuerpos de los difuntos en posición fetal, habitualmente mirando hacia el oeste, lo que nos indica una posible creencia en la resurrección asociada con el culto al Sol.

En el Amratiense –principios del IV milenio a.C.– empezamos a detectar un destacable aumento de tumbas más grandes y complejas. En ellas se observa la costumbre de ubicar los objetos que acompañan al difunto en una especie de bancada situada a mayor altura que el cuerpo. El resto del ajuar está en unos nichos e incluso, más adelante, en pequeñas habitaciones subsidiarias, haciendo más compleja la estructura del enterramiento, en un proceso que ya no se detendrá en la Historia del Egipto faraónico.

Las primeras momias

En el sur, el Gerzense o Nagada II sustituye a la anterior etapa a mediados del IV milenio. Las tendencias funerarias de épocas precedentes se aceleran. Así, puede apreciarse la presencia de algunas tumbas más grandes y elaboradas con unos ajuares muy ricos, como los encontrados en el Cementerio T de Nagada y la Tumba 100 de Hieracómpolis.

La tipología de tumbas del Gerzense es, no obstante, muy variada e incluye las pequeñas sepulturas redondas u ovaladas junto a los enterramientos en recipientes cerámicos, o los recintos rectangulares que incluyen distintos compartimentos para depositar unos ajuares cada vez más generosos. La presencia de simples ataúdes hechos con barro sin cocer o con madera se hace más habitual, pero lo realmente interesante de estos enterramientos gerzenses son los primeros intentos de momificación al envolver los cuerpos con tiras de lino, tal y como podemos observar en la tumba doble de Adaima.

Frente a otras pautas culturales del Egipto faraónico que aparecen casi desde la nada, las prácticas funerarias se desarrollan a partir de un proceso evolutivo fácilmente identificable desde tiempos predinásticos, aunque sin poder descartar orígenes muy anteriores.

Tumbas para la eternidad

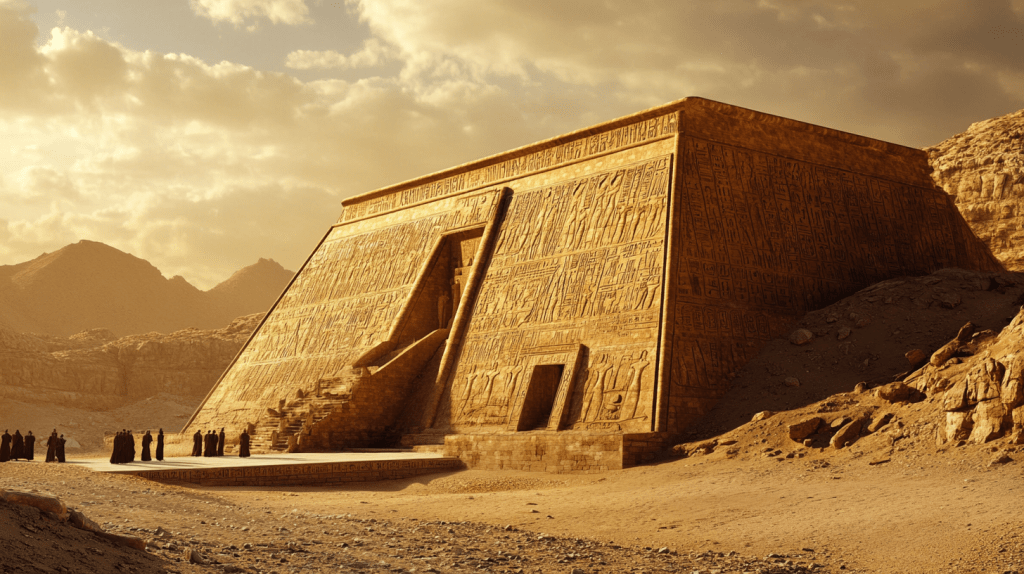

En el período Arcaico observamos una consolidación de los poderes de la realeza que se verá reflejada en la construcción de grandes tumbas, dejando atrás las sepulturas más sencillas de época predinástica, en un proceso que desemboca en la aparición de las pirámides de piedra de la Dinastía III. Durante el Arcaico, el tipo de tumba real más característico es la mastaba, que, a pesar de las evidentes diferencias con respecto a las anteriores, no deja de ser resultado de una evolución lógica de las tumbas prehistóricas.

Destaca la necrópolis de Abydos, un lugar sagrado situado en la orilla occidental del Nilo. Desgraciadamente, las superestructuras de estas tumbas de Abydos han terminado desapareciendo, aunque se tienen motivos suficientes para pensar que debían de ser similares a las tumbas tinitas situadas en Saqqara. La parte exterior estaba formada por distintos compartimentos y tenían unas paredes características similares a las fachadas de los palacios reales, con unos paneles salientes alternados con nichos entrantes, marcando el origen de los grandísimos complejos funerarios del Imperio Antiguo, en donde se fusionaba la idea de la tumba con la del templo funerario, que en estos momentos aún continúan apareciendo separados.

Las últimas campañas arqueológicas han permitido detectar algunas de las más curiosas manifestaciones religiosas relacionadas con el mundo de ultratumba, especialmente en la sepultura del faraón Djer, el cual se hizo enterrar junto a un rico ajuar funerario y con un enorme cortejo de más de 300 individuos; algunos, víctimas de unos sacrificios humanos que con el paso del tiempo van a ir desapareciendo en favor de nuevas prácticas tendentes a sustituir al ser físico por una serie de amuletos (ushebtis o shabtis) con propiedades mágicas.

La configuración de la tumba nos permite suponer la creencia en la supervivencia del espíritu del faraón, el cual emprendería un viaje hacia el mundo del más allá a partir de una apertura en el lado occidental de la estructura, orientado hacia un uadi (cauce seco) situado al oeste de la necrópolis.

Los ushebtis eran unas pequeñas estatuillas que los egipcios situaron en el interior de las tumbas para acompañar al difunto. La naturaleza de estos curiosos amuletos era mágica: se pensaba que ayudarían al fallecido, después de superar el Juicio de Osiris, en los trabajos que debería seguir desarrollando en el Aaru (el Paraíso de la mitología egipcia).

Saqqara y la Pirámide de Zoser

El otro gran lugar de enterramiento de estos primeros momentos de la Historia egipcia es Saqqara. Aquí predomina la mastaba, una enorme estructura rectangular en dos niveles: uno subterráneo con la cámara sepulcral, a la que se accedía a través de largos y estrechos pozos verticales que se cegaban después de depositar la momia, y uno superior en donde estaba la capilla, que imitaba la casa del difunto y en la que los familiares depositaban sus ofrendas, con una o varias “falsas puertas” decoradas con relieves que servían para indicar al espíritu –el doble del difunto, llamado ka– el lugar por donde debía entrar al edificio o salir de él.

Algunas de estas tumbas tenían varias salas y estaban ricamente decoradas. Con el paso del tiempo, se les fueron añadiendo más estancias, así como escaleras y trampas para saqueadores. La monumentalidad de Saqqara queda realzada por la pirámide escalonada de Zoser, diseñada por Imhotep, un personaje fundamental para comprender la evolución de la arquitectura funeraria egipcia desde el Antiguo Reino.

De todos los faraones que formaron la III Dinastía, Zoser fue el más influyente (su prestigio aún se recordará durante el período ptolemaico). Parte de esa fama procede de la grandeza de su recinto funerario, en donde se contabilizan hasta once cámaras destinadas a acoger los cuerpos sin vida de los familiares del faraón. Alrededor del recinto se construyó un muro de 10 metros de alto con un perímetro de 1.648 metros; el interior, además de la pirámide, alberga el pórtico de entrada, salas de coronación, un pabellón real, edificios administrativos, un palacete y almacenes.

La pirámide tiene casi todos los edificios rituales duplicados, lo que sugiere una referencia a la unificación de las dos tierras, las del Alto y el Bajo Egipto. El recinto se usó en vida del faraón para celebrar el famoso Festival Sed en el año 30 de su reinado, con el propósito de renovar su fuerza física y su energía sobrenatural. Esta ceremonia está documentada desde la I Dinastía (Piedra de Palermo) y siguió haciéndose durante miles de años.

Piedra caliza en vez de adobe

Para el levantamiento de este enorme complejo piramidal, que aún sigue resistiendo el paso del tiempo, se tuvo que organizar la extracción y el transporte de miles de toneladas de piedra caliza, algo inaudito entonces: el material tradicional para la construcción habían sido hasta ese momento los ladrillos de adobe, fácilmente erosionables.

Muy pronto, los faraones egipcios de la IV Dinastía querrían superar la grandeza y el prestigio que había alcanzado Zoser, y por eso ordenaron la erección de unas pirámides cuya grandiosidad y perfección técnica han provocado un auténtico debate para tratar de comprender los métodos empleados para construir estos descomunales edificios.