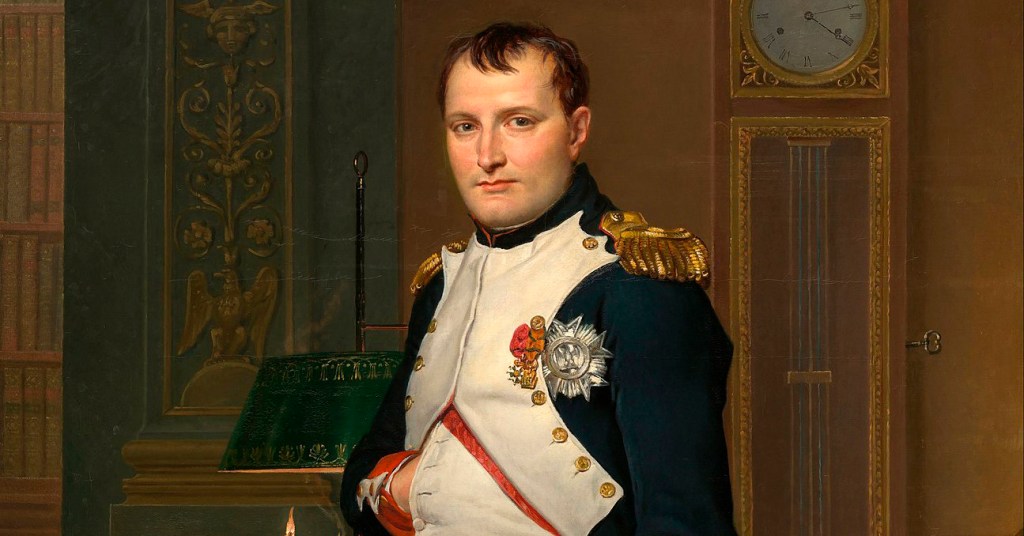

El gran Ludwig van Beethoven tenía 19 años cuando estalló la Revolución Francesa en 1789. El compositor acababa de llegar a Viena para recibir clases del mismísimo Joseph Haydn. Ese año, Napoleón Bonaparte obtenía el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de Córcega, donde ya había mostrado su apoyo a los jacobinos en la defensa de la soberanía popular y del sufragio universal. Ambos tenían claro que el viejo orden establecido del Antiguo Régimen debía caer.

Habían nacido con tan solo un año de diferencia —el militar en 1769 y el músico en 1770— y sus vidas se desarrollaron de forma paralela. Los dos tenían en común una infancia traumática a la que habían tenido que sobreponerse. «Si continúa así, se convertirá en un segundo Mozart», advirtió el prestigioso director de orquesta alemán Christian Gottlob Neefe cuando Beethoven compuso, con 11 años, su primera obra, pero su madre murió y vio a su padre caer en una profunda depresión y en el alcoholismo. Eso obligó al compositor a hacerse cargo de sus hermanos pequeños desde muy joven.

Napoleón, por su parte, vivió su juventud sumido en la tristeza, echando de menos a su Córcega natal invadida por los franceses. Cuando cumplió los diez años, su padre le envió a la Francia continental para estudiar en la escuela militar de Brienne-le-Château, donde fue víctima de las burlas de sus compañeros por su marcado acento italiano, pero se ganó el respeto de todos por sus grandes dotes en matemáticas y geografía. «No se hablaba más que de mí en la escuela. Fui admirado y envidiado, y empecé a tener conciencia de mi superioridad», escribió en sus memorias.

Beethoven y Bonaparte desarrollaron una admiración mutua a medida que se iban haciendo famosos, hasta que la magia se rompió por la que puede considerarse una de las grandes traiciones de la historia: el giro de Napoleón hacia el imperialismo y la instauración de una dictadura al llegar al poder. Al compositor y a otros muchos entusiastas les pilló por sorpresa, tan entusiasmados como estaban cuando la Revolución acabó con los privilegios del clero, la nobleza y la monarquía. Nadie duda de que aquel alzamiento fue más positivo que negativo, pero también que muchos de sus líderes se acabaron convirtiendo en traidores de su propia causa. De hecho, cuando el pueblo de París asaltó la cárcel de La Bastilla el 14 de julio de 1789, en el fondo se estaba produciendo una revuelta de la burguesía, que buscaba el poder para cambiar el estatus de su grupo social, más que un empoderamiento de las masas populares. Da igual que fuera Danton, Robespierre, Marat, Hebert o el mismo Bonaparte.

Los primeros traidores

Luis XVI y su esposa, María Antonieta, fueron las primeras víctimas. En lugar de unirse a la legión de nobles que huyeron del país en los primeros meses de 1792, los reyes se trasladaron desde Versalles al palacio parisino de las Tullerías. Querían mantenerse al frente del nuevo Estado, pero pronto vieron que no sería posible y, el 20 de junio, intentaron marcharse al extranjero disfrazados de la familia real rusa. Sin embargo, fueron reconocidos en Varennes, arrestados y encerrados en la Torre de Temple.

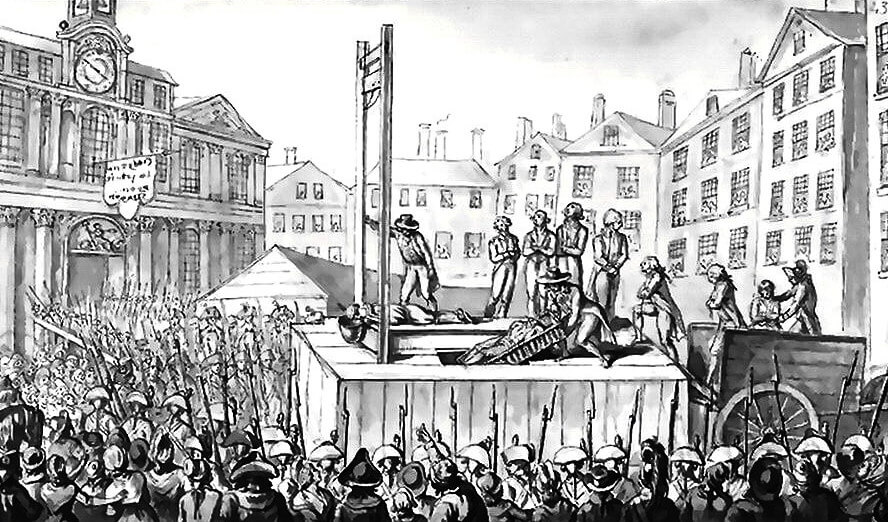

Como consecuencia de ello, la revuelta se hizo más virulenta y el palacio de las Tullerías fue asaltado el 10 de agosto. Un mes después se proclamó la República y los acontecimientos se precipitaron a una velocidad de vértigo. Luis XVI fue juzgado ante la Asamblea por «alta traición», condenado a muerte y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. De nada le sirvió que la monarquía hubiera sido ya abolida o que hubiera jurado la nueva constitución. Nueve meses más tarde le tocó el turno a María Antonieta, que era acusada de promover varias conspiraciones, satisfacer sus desmesurados caprichos y arruinar las finanzas del país.

«De ser una de las princesas más bellas y afortunadas del continente, pasaría a ser declarada culpable de traición y morir en la guillotina antes de cumplir los cuarenta años», cuenta Cristina Morató en Reinas malditas (Plaza & Janés, 2014). La mañana del 16 de octubre de ese mismo año, más de diez mil personas se reunieron en la plaza de la Revolución de París, actual plaza de la Concordia. No cabía un alfiler, según la descripción realizada por Stefan Zweig en su famosa biografía de María Antonieta: «Todo el mundo se encuentra de pie desde muy temprano para no perderse el espectáculo de ver cómo una reina es “afeitada por la navaja nacional”. Horas enteras lleva esperando la curiosa muchedumbre. Para no aburrirse, se charla un poco con una linda vecinita, se ríe, se bromea y se ojea el periódico más reciente, que incluye titulares como: “El adiós de María Antonieta a sus pequeños”. Se trata de adivinar, en voz baja, qué cabezas caerán en el cesto en los próximos días. Mientras tanto, compran limonada, panecillos y nueces a los vendedores callejeros».

Los ansiosos vecinos aún no sabían que todos ellos serían los grandes traicionados, después de que los nuevos líderes burgueses se hicieran con el cotarro y, tras cortar algunas gargantas aristocráticas más para hacer ver que la cosa iba en serio, se dedicaran a competir entre sí con resultados dramáticos. Un juego de engaños y deslealtades que acabó con demasiadas cabezas bajo la cuchilla. Fue la «gran traición», pero una traición que cambió el mundo para siempre.

Los ansiosos vecinos aún no sabían que todos ellos serían los grandes traicionados, después de que los nuevos líderes burgueses se hicieran con el cotarro y, tras cortar algunas gargantas aristocráticas más para hacer ver que la cosa iba en serio, se dedicaran a competir entre sí con resultados dramáticos. Un juego de engaños y deslealtades que acabó con demasiadas cabezas bajo la cuchilla. Fue la «gran traición», pero una traición que cambió el mundo para siempre.

La tercera sinfonía

La historia de la Tercera Sinfonía representa muy bien ese sentimiento de decepción. Napoleón había logrado tantas victorias al frente del ejército italiano, que su popularidad se convirtió en una amenaza para los recién llegados jacobinos. El ala más radical de la revolución fue quedándose sin apoyo popular y sosteniéndose a base de conspiraciones. Ese mismo año, Beethoven esbozaba las últimas notas de su Primera Sinfonía y se sumaba a la legión de admiradores incondicionales del general corso, cuyo ímpetu había cautivado a media Europa.

Como el compositor se estaba quedando sordo, se sumergió en una espiral creativa y, sin perder un minuto, empezó a escribir su Segunda y su Tercera Sinfonía juntas. Tras el golpe de Estado del 18 de brumario —el 9 de noviembre de 1799—, empezó a dirigir los designios del país como primer cónsul vitalicio. Beethoven estaba tan emocionado con aquella aventura y la desaparición de los privilegios de 400 000 nobles, que a la Tercera Sinfonía le puso el sobrenombre de Bonaparte. Un sentido homenaje con el que el compositor quería plasmar su compromiso con los valores republicanos de «libertad, igualdad y fraternidad».

Sin embargo, cuando terminó de componerla en 1804, Joseph Fouché, el siniestro ministro de la Policía, convenció a Bonaparte de que transformara su consulado vitalicio en un imperio hereditario. El entusiasmo del compositor y de muchos franceses se vino abajo. El atropello se confirmó el 28 de mayo al autoproclamarse emperador bajo el nombre de Napoleón I y nombrar príncipes a sus propios hermanos. La puñalada final fue su coronación con todo el boato propio de los reyes.

Según contó tiempo después Ferdinand Ries, su fiel amigo y discípulo: «Fui yo quien le informó de lo ocurrido y, al oírlo, se encolerizó y gritó: “¡No es más que un hombre vulgar! Ahora pisoteará todos los derechos de los hombres y solo obedecerá a su ambición. ¡Querrá elevarse por encima de los demás y se convertirá en un tirano!”. Se dirigió entonces a su mesa, cogió la hoja del título, la rompió y la tiró al suelo. La primera página fue escrita de nuevo y, entonces, la sinfonía recibió un nuevo nombre: Heroica».

Miles de guillotinados

La ilusión de Beethoven por vincular el ideario igualitario de la revolución a la obra más importante de su carrera se rompió en mil pedazos. Como el primer Napoleón, el compositor quería el sufragio universal y que todos los ciudadanos colaboraran en el nuevo gobierno mediante su voto. Solo así, en su opinión, se podrían poner las bases de la felicidad universal de cara al futuro. En cambio, lo que se encontraron fue una dictadura. Pero aunque el emperador fue el más famoso, la Revolución ya había visto antes a otros miles de traidores cuyo cuello había sido cercenado por la guillotina.

De los pocos que se salvaron fue el mencionado Fouché, un personaje tenebroso, inquietante y con una ambición desmedida que, con una habilidad singular, no solo evitó una y otra vez ser condenado a muerte, sino que envió a todos sus enemigos al cadalso. Se movía como una sanguijuela, promoviendo una traición tras otra. Era el hombre de las mil caras, cuya técnica de supervivencia se basó en la hipocresía y en su sorprendente capacidad para ostentar cargos relevantes durante cinco gobiernos consecutivos de diferente signo político.

De hecho, su voto de calidad fue el que envió a Luis XVI y a María Antonieta a la guillotina, para veinte años después ponerse al servicio de Luis XVIII cuando Napoleón fue derrocado. Era un traidor nato, un reptil en estado puro, un tránsfuga profesional sin ningún tipo de escrúpulos, capaz de dejar en la estacada a cualquier compañero de lucha con tal de mantener sus cuotas de poder. Primero lo hizo con los girondinos, después con los partidarios del Terror y más tarde con los Jacobinos, Napoleón y Robespierre, entre otros muchos. Este último también fue un traidor.

En la Revolución Francesa nadie parecía estar libre de ese pecado. En un principio, este abogado defendió los derechos políticos para toda la ciudadanía, pidió el sufragio universal, peleó por la libertad de prensa, defendió la educación obligatoria y gratuita y, sobre todo, exigió con todas sus fuerzas la abolición de la pena de muerte. En los Estados Generales llegó a pronunciar el siguiente discurso: «Matar a un hombre es cerrarle el camino para volver a la virtud, es matar la expiación. Matar el arrepentimiento es una cosa deshonrosa». Tras la toma de la Bastilla, sin embargo, se convirtió en un convencido partidario de la pena capital. Creía que el pueblo reafirmaría su confianza en la nueva ley si los culpables eran ajusticiados. Esa postura se radicalizó aún más con la insurrección de la Comuna de París en 1792, a partir de la cual no descansó hasta que los reyes fueron ejecutados. Había que democratizar la política a golpe de guillotina y, cuando fue elegido presidente de la Convención Nacional un año después, impulsó la Ley de Sospechosos para poder reprimir fácilmente a los enemigos de la Revolución.

En este sentido, dejó sin efecto la constitución y amplió desmesuradamente sus competencias. Es decir, instauró también una dictadura, a la que el mismo Robespierre bautizó como «El Terror», que no era precisamente el dechado de libertad, igualdad y fraternidad que había prometido. Lo justificó con una buena dosis de cinismo, asegurando que esa era la etapa que Francia debía transitar para purificarse y proseguir después con sus reformas democráticas.

En el camino acabó con otros líderes de la Revolución francesa como Georges Jacques Danton y Jacques René Hébert, decapitados como supuestos traidores de su causa. Comenzaba así el periodo más despótico de su mandato, en el que no tuvo reparos en centralizar la justicia en un único Tribunal Revolucionario e intensificar la represión a través de la ley de Pradial. Esta anulaba todas las garantías de los acusados, que no pudieron presentar testigos y defensores desde entonces. Fue el comienzo de un periodo de siete semanas en el que decapitó a más de 1300 personas en la ciudad de París.

Al final se quedó aislado y se ganó numerosos enemigos que comenzaron a conspirar en su contra. El 26 de julio de 1794, no se le ocurrió otra cosa que presentarse en la asamblea con una nueva lista de enemigos de la Revolución a los que había que guillotinar, pero se negó a revelar sus nombres pese a las súplicas. Al día siguiente, los diputados empezaron a recriminarle sus atrocidades a gritos, sin dejarle hablar, y lo detuvieron. Dos días después, tras ser liberado por la comuna de París y nuevamente apresado por las tropas leales a la Convención, fue llevado a la plaza de la Revolución sin la pomposa peluca que solía lucir. En su lugar, llevaba una venda ensangrentada que el verdugo le arrancó. A continuación fue acomodado bajo el filo de la cuchilla y todos aquellos que un año antes le aclamaban, clamaron: «¡Abajo el tirano!». Y su cabeza rodó.