Mucho y poco sabemos sobre la floreciente cultura del valle del Indo –cuyo esplendor y desarrollo es comparable a Mesopotamia y Egipto–, lo que se debe, entre otros motivos, a la falta de transcripción de su escritura, cuyo principal problema radica en el reducido número de signos encontrados. .

Es, por tanto, el trabajo arqueológico la principal fuente de información, por la que hoy se intuye que el origen de esta civilización se cimentó en el desarrollo de asentamientos neolíticos cuya antigüedad datamos incluso antes de 7000 a.C. –Mehrgraj, en Baluchistán, sería el más antiguo–

Enigmas y descubrimientos

Siempre se había creído que se formaron pequeñas comunidades agrícolas junto al río Indo sobre el año 3500 a.C., aldeas que fueron creciendo y convirtiéndose en una red de grandes y pequeñas ciudades unos mil años después. Ciudades como Harappa, junto al río Ravi, al norte del actual Pakistán, que funda una de las culturas urbanas más antiguas del mundo hasta llegar a ocupar el equivalente a 150 hectáreas; o Lothal, junto al golfo de Khambhat, la cual contaba, hasta su desaparición en 1900 a.C. por una inundación, con un muelle de ladrillo de 400 metros y una bodega con 64 divisiones. Además de las mencionadas, se han catalogado hasta cuatro grandes urbes más: Mohenjo-Daro –la más importante junto a Harappa–, Kot Diji, Kalibangan y Rupar.

Pero las últimas investigaciones del Servicio Arqueológico de la India (ASI) sitúan los orígenes de la cultura del valle del Indo unos 3.000 años antes de lo que se pensaba. Existen restos culturales anteriores a la civilización de Harappa que, tras su datación radiométrica, se ha calculado que oscilarían entre el año 7380 a.C. y el 6201 a.C.; por tanto, la civilización india habría aparecido ya en el VIII o VII milenio a.C., al menos en la zona entre el río Ghaggar-Hakra y Baluchistán (entre las actuales India y Pakistán).

En cualquier caso, entre los años 2600 y 1700 a.C. la forma de organización principal del valle se estructuró en grandes y pequeñas urbes que galvanizaban extensos territorios basándose en una producción agrícola que presumiblemente era transportada a las ciudades con carruajes de tiro animal (hay reproducciones en miniatura que demostrarían la precocidad en el uso de la rueda). El comercio fue uno de los elementos claves para la creación de ese primer complejo de ciudades.

Estas contaban con una ciudadela amurallada –en el caso de Harappa, sus murallas tenían 14 metros de anchura–; una organización rectangular tendida de norte a sur producto de un plan urbanístico muy preciso, con calles perfectamente delineadas a cordel –en Harappa con dos puertas, una al norte y otra al oeste– y barrios residenciales y especializados con edificaciones de proporciones parecidas, vías empedradas, conducción de aguas residuales, quizás piscinas con vestuarios, templos, tal vez mercados, pozos para el abastecimiento de agua y almacenes con buena ventilación y división de cámaras, que fueron construidos de forma ordenada y tenían capacidad para hacer acopio de alimentos y mercancías. Una ordenación urbana que ya hubieran querido muchas ciudades en los últimos siglos.

Sobre el año 1600 a.C., esta sociedad colapsó. Se desconoce la causa, pero no existen pruebas de una invasión. Quizás fuera una confluencia de factores en la que pudieron intervenir cambios climáticos, movimientos tectónicos que afectaran al curso del río Indo y/o la actuación del hombre –deforestación y sobreexplotación–. El caso es que los recursos y el comercio disminuyeron, la población abandonó los asentamientos y aparecieron emplazamientos más modestos. Así, cuando los arios llegaron, casi nada quedaba de las grandes ciudades que habían dominado la región durante siglos.

La invasión bárbara

El periodo védico de la India se extendió entre el año 1500 y el 500 a. C., entre el final de la civilización del valle del Indo y la segunda urbanización en la zona central de la llanura indogangética. Se originó con la invasión de los arios, indoarios o arios védicos, pueblos nómadas indoeuropeos procedentes, tal vez, de Anatolia o de las estepas del mar Caspio que cambiaron para siempre la India; seguramente por casualidad, pues su invasión se presume impulsada por la búsqueda de forrajes para la cría del ganado.

Casual o no, fue facilitada por el anterior colapso de las grandes ciudades y se forjó en su superior desarrollo militar: excelentes jinetes protegidos con petos de cuero, armados con arcos y flechas y diestros con la jabalina y el hacha de combate. Una superioridad militar que permitió a los indoarios modificar para siempre la sociedad, la política, la religión y la cultura del subcontinente indio, al que proporcionaron uno de los momentos literarios cumbres de la historia de la India, los Vedas, que dejaron una huella indeleble en los siglos venideros.

No obstante, la India también cambió a los indoarios. Tras numerosas conquistas, llegaron a la cuenca del río Ganges y comenzaron a transformarse en pueblos sedentarios, en gran medida gracias al uso del hierro, que favoreció el desmonte de las zonas más húmedas y frondosas. Aumentó el cultivo de la tierra, lo que hizo resurgir el modelo que siglos antes había dominado el valle del Indo: ciudades-Estado de primer nivel con importantes conexiones comerciales, esta vez caracterizadas por una novedosa sociedad de castas.

Realmente, los indoarios no tenían dicha sociedad de castas cuando entraron en la India: tan solo dividían las funciones –guerreros o aristócratas, sacerdotes y pueblo– como forma de organización social, sin limitaciones en cuanto al matrimonio o la comensalidad. Fue, posiblemente, el contacto con los dasas, de piel más oscura, la base de la sociedad de castas (varna, lo que entendemos por casta, realmente significa ‘color’).

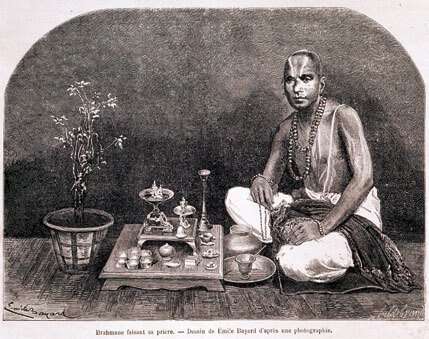

Así, inicialmente la distinción se produjo entre arios y no arios y se basó en cuatro castas –aunque posteriormente fueron apareciendo más distinciones–: brahmanes (sacerdotes), kshátriyas (guerreros y reyes), vaishyas (comerciantes) y shudras (campesinos, trabajadores y dasas o esclavos).

La literatura de los Vedas

Vedas significa literalmente en sánscrito ‘conocimiento’, y así se denomina a los cuatro textos más antiguos de la literatura india, base de la religión védica que fue previa a la hinduista. Llamados Rig-veda, Sama-veda, Yajur-veda y Atharva-veda, son textos sagrados pero van más allá de lo religioso, pues conforman una auténtica crónica histórica.

El Rig-veda es el libro principal y el más antiguo de los cuatro; de hecho, es el libro más antiguo del mundo y puede considerarse el origen del hinduismo (los otros tres son, en gran parte, copias de este). Compuesto oralmente en sánscrito a mediados del segundo milenio a.C., está formado por 10.600 estrofas agrupadas en 1.028 himnos contenidos en diez libros o capítulos.

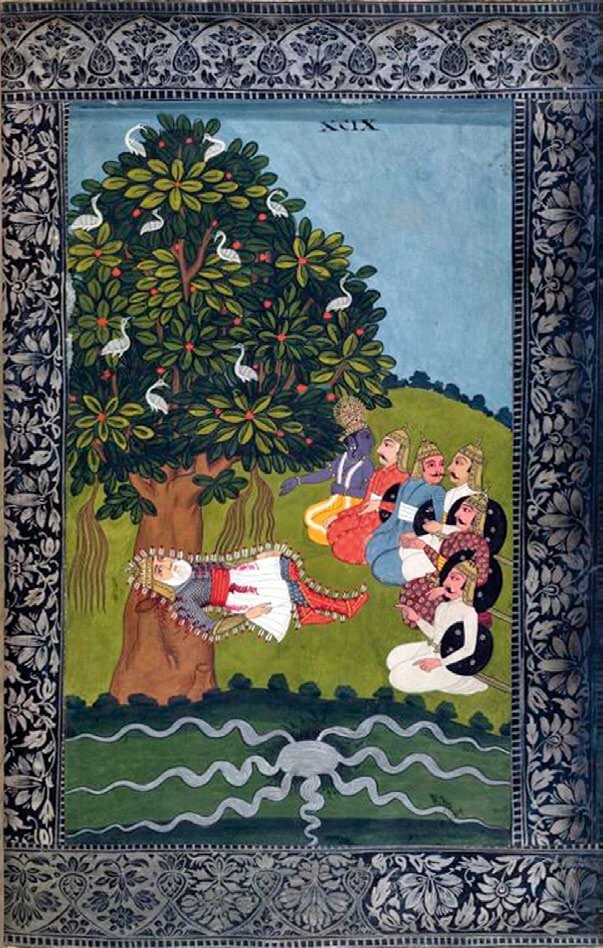

En 1964, el indólogo francés Louis Renou afirmó que “ninguna literatura ha tenido, ni en el tiempo ni en el espacio, ni por volumen de sus obras, una extensión como la sánscrita”. Varios hechos sostienen esta afirmación. El Mahabharata, por ejemplo, es el poema más extenso del mundo, con 120.000 estrofas –cuya acción gravita sobre la batalla de la llanura de Kurukshetra entre kauravas y pandavas–, y probablemente la literatura védica sea la más memorizada y durante más tiempo de la historia, pues el Mahabharata todavía se memoriza hoy y el Rig-veda fue aprendido de memoria durante siglos por los hindús, hasta el punto de poder corroborarse que, a principios del siglo XX, era recitado con el mismo tono y las mismas pausas por etnias distintas situadas al norte y al sur de la India.

Monarquía contra república

Sobre el año 600 a.C., comenzó un enfrentamiento entre estas dos formas de gobierno. La república era el modelo preferido por los védicos, pues, aunque no gozaba del nivel de democracia de las tribus, contaba con asambleas y un nivel participativo bastante alto, ya que se basaba en la organización tribal. Las repúblicas se extendieron en las zonas que rodeaban la llanura del Ganges. En contraposición, la recién surgida monarquía se basaba en la divinidad del rey asociada a la religión y sustentada en la sociedad de castas, por lo que las asambleas populares no tenían tanta importancia. Las monarquías tuvieron más éxito en la llanura del Ganges.

Una de las grandes consecuencias de esta pugna entre república y monarquía, que también lo era entre pueblos de la montaña y del valle, fue el budismo. Debido a que la monarquía se asentaba en la religión, en las repúblicas se produjo el nacimiento de interpretaciones menos ortodoxas, que dieron lugar a múltiples sectas entre las que destacan las creadas por Buda, fundador del budismo, y Mahavira, fundador del jainismo.

Este interminable conflicto entre el modelo republicano y el monárquico, con las monarquías ya hereditarias, llegó a una etapa final en la que quedaron tres reinos –Kashi, Kosala y Magadha– y una república –la de los vrijis–. Los cuatro Estados batallaron durante cien años más hasta que el reino de Magadha venció, convirtiéndose así en el centro político y económico del norte de la India.

Chandragupta, el unificador

La biografía de Chandragupta, el primer emperador indio, se presenta realmente rocambolesca desde sus inicios (quedó huérfano –su padre era un jefe maurya–, fue criado por un pastor, vendido a un cazador y, después, a un político del que recibió su educación marcial) a su asombroso final (ayunó hasta la muerte). Pero no así su legado, mucho más sólido e incuestionable, pues se convirtió en el gran líder militar que unificó la mayor parte de la India bajo una administración única y fundó la dinastía Maurya.

Chandragupta accedió al trono de Magadha en el año 321 a.C. y poco después se apoderó con facilidad de la región de Punyab –Alejandro Magno ya había muerto y su imperio se desgajaba–. Un considerable territorio que amplió cuando consiguió derrotar, tras varios intentos, a Seleuco I en el año 305 a.C., lo que le permitió dominar el actual Afganistán junto a las cuencas del Ganges y del Indo.

El imperio siguió creciendo con su hijo, Bindusara, quien, entre los años 297 a.C. y 272 a.C., conquistó la bahía de Bengala y se fijó como objetivo el extremo sur. Kalinga, en la costa oriental, era la región más belicosa, pero no resistiría mucho. Ashoka, el hijo de Bindusara, sometió a la mayoría del extremo sur sin batallar y derrotó a Kalinga en una brutal batalla en el año 260 a.C., llevando el imperio de los maurya hasta su máximo esplendor.

Ashoka, el gran emperador

Cuentan los relatos, seguramente dramatizados, que Ashoka (304-232 a.C.), el tercer emperador maurya, fue tan cruel que al llegar al trono asesinó a sus hermanos y torturó a los partidarios de estos. Esta desalmada forma de concebir el poder le llevó a conquistar Kalinga con tal barbarie que, según el propio Ashoka, “ciento cincuenta mil personas fueron deportadas, cien mil muertas y un número varias veces superior a ese pereció”. A raíz de esto, hubo un punto de inflexión en su vida.

El emperador se sintió tan consternado por lo ocurrido que comenzó a acercarse al budismo. Finalmente se convirtió y su mensaje fue absolutamente revolucionario para la época. Abogó por la no violencia –aunque justificaba su uso en ocasiones, como para mantener el orden–, restringió la matanza de animales, redujo las armas como herramienta de conquista, trató a sus súbditos como iguales e instauró la clemencia y la compasión.

Quizás su entrega al budismo no fue necesariamente por motivos píos, sino para unir los variados y heterogéneos elementos de su imperio y consolidarlo política y económicamente. Si este era el objetivo, no lo consiguió. El Imperio maurya no solo no se expandió tras la muerte de Ashoka en el año 232 a.C., sino que se desintegró. Mucho debió pesar la debilidad económica provocada por el alto coste de la administración, incluyendo el gran ejército, y la fragilidad de la organización maurya, que se basaba en la lealtad al rey (y al cambiar el rey, cambiaban las lealtades).

Tras Ashoka, los invasores llevaron el imperio al declive y este se fragmentó en multitud de principados. Hasta la colonización británica (cerca de 2.000 años más tarde), nunca una parte tan grande de un subcontinente estuvo unida bajo un mismo gobierno.