Cuando Mary W. Shelley tuvo la idea de titular su novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), estaba iniciando sin saberlo una corriente que no ha cesado de crecer en los dos siglos transcurridos desde la publicación del libro: la puesta al día de los mitos antiguos o, si se quiere, su actualización dentro de un mundo que en esos doscientos años ha cambiado mucho más que en todos los siglos anteriores, pero que sigue tan necesitado como antes de titanes, héroes, leyendas y monstruos. Sus hazañas han pasado de la transmisión oral a los estrenos en multisalas, de la adoración del pueblo a la impaciencia del público por tener a su disposición la última película, el nuevo capítulo, la entrega más reciente de una saga de novelas.

Historias de ayer y de hoy

¿Dónde están hoy Aquiles, Ulises, Odín, Thor, el Kraken, Zeus, Jasón, Sansón o Hércules? El caso es que no han desaparecido, ya que con frecuencia su leyenda regresa a nosotros por medio del cine, la televisión o los cómics –Thor y Hércules son desde hace décadas personajes del Universo Marvel–, pero tienen que convivir con mitos más actuales, nacidos dentro del entorno de las revoluciones industriales, las grandes depresiones, las guerras mundiales, la era atómica, el mundo digital; nuevos períodos históricos demasiado marcados como para no influir en su creación y desarrollo. Y, sin embargo, un examen un poco atento deja al descubierto bajo la piel de todos ellos un armazón común que apenas ha cambiado con el tiempo; tan solo se ha disfrazado en aras de atraer con más eficacia la admiración del público y todo el negocio que genera hoy la industria del entretenimiento, que ha sustituido a las leyendas narradas a la luz de la hoguera.

El doctor Victor Frankenstein no solo es uno de los primeros casos, sino también de los ejemplos más claros de esta nueva adaptación: aunque la novela original y sus numerosas versiones cinematográficas no terminan de coincidir en los métodos utilizados –en el libro no se habla de electricidad, por ejemplo–, la raíz de la historia es siempre invariable: al igual que Prometeo arrebató a Zeus el fuego de los dioses para animar con él a la criatura que había modelado en barro, Frankenstein busca, por medio de la ciencia, arrebatar a Dios la exclusiva de la creación de vida.

Revisión de personajes legendarios

Tanto uno como otro terminarían cruelmente castigados por su transgresión, completando así los paralelismos entre las historias de ambos. Lo que marca la diferencia entre los dos es que, en el mundo de Frankenstein, la ciencia moderna había reemplazado al contacto directo con los dioses como vía para hacer milagros; era un campo aún reciente y desconocido, que por un lado fascinaba al gran público y por otro despertaba su recelo por lo imprevisible de sus consecuencias. Acceder al conocimiento prohibido no podía traer nada bueno, una idea que no se ha mitigado desde entonces, situando siempre, por cierto, al científico como causante del mal por su megalomanía y atrevimiento.

Es también la idea central de otro personaje clásico, el doctor Henry Jekyll, creado por el escritor Robert Louis Stevenson en 1886: buscando la manera de separar la bondad y la maldad en el ser humano, la personalidad de Jekyll se desdobla en la figura del amoral Edward Hyde, que va creciendo en poder e influencia hasta que al final lo acaba devorando. La obra de Stevenson bebe en fuentes mitológicas muy diversas, como el principio de dualidad recogido en religiones como el taoísmo, donde todo tiene razón de ser solo en función de la existencia de su contrario (yin y yang), por lo que pretender alterar este equilibrio resultará siempre perjudicial. Relacionada también con Jano, el dios romano de las dos caras, “Jekyll y Hyde” ha quedado como una expresión para designar a personas con cambios bruscos de actitud y de personalidad. No es de extrañar que Stan Lee confesara que fue una de sus inspiraciones cuando, con el dibujante Jack Kirby, creó en 1962 al belicoso gigante conocido como Hulk, la salvaje personalidad oculta dentro del apacible doctor Bruce Banner.

La ciencia como imprudente y transgresora, la figura del científico cuya irresponsabilidad solo trae desastres es uno de los mitos modernos más utilizados y perdurables: la saga de Parque Jurásico lleva ya cinco películas basadas en él, y antes de eso, en 1954, los japoneses habían creado a Godzilla, un monstruo radiactivo surgido de las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos. Es imposible no ver aquí el paralelismo entre la destrucción causada por Godzilla y la originada por las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.

Godzilla, los dinosaurios de Crichton, las criaturas de Pacific Rim y tantos otros son, también, la versión actual de los monstruos legendarios que en otros tiempos quitaron el sueño a las tripulaciones que se adentraban en un territorio tan hostil y amenazador como eran los grandes océanos. Se hablaba del Kraken, de serpientes de mar, de tortugas tan grandes como islas; se hablaba mucho de dragones, una de las figuras mitológicas más presentes en las culturas de todos los continentes y que aún hoy ejercen una enorme fascinación colectiva, bien disfrazados de Indomitus Rex o como figuras estelares en películas y series como El Hobbit y Juego de Tronos.

Un mito nacido en la gran pantalla

Hay una famosa excepción en esta familia de amenazas gigantes, curiosamente la única de todas que ha sido creada íntegramente en la época actual, sin equivalentes en etapas pretéritas: King Kong, el enorme gorila imaginado por Merian C. Cooper en la producción estrenada en 1933, y que ha dado lugar casi a tantas películas como interpretaciones ideológicas o sociológicas.

Para el tema que nos ocupa, quedémonos con dos: una, su relación con el mito de la Bella y la Bestia, reconocida por el propio Cooper y representada en la atracción que Kong siente por la rubia Ann Darrow, que hace que sea capturado y finalmente le lleva a la muerte (el mismo mito que subyace en la historia de Sansón y Dalila); y otra, su evolución a símbolo ecologista, cada vez más evidente en las nuevas películas. Kong no es la amenaza, es la víctima; representa a la propia Naturaleza, que ha vivido en paz durante siglos hasta que los intereses comerciales o militares del ser humano se entrometen en su entorno vital y acaban destruyéndolo.

Patrones que se repiten

No puede haber monstruos sin héroes. Los tuvimos en la Antigüedad y los tenemos hoy, la mayoría cogiendo el testigo de antecesores del pasado lejano. Es inevitable aquí la referencia a El héroe de las mil caras (1949), del antropólogo y experto en mitología Joseph Campbell, entre otras cosas por la enorme influencia que ha ejercido en algunos creadores de mitos modernos, como George Lucas, que acabó siendo amigo cercano de Campbell e invitándolo al Skywalker Ranch para que diera conferencias sobre la mitología de Star Wars.

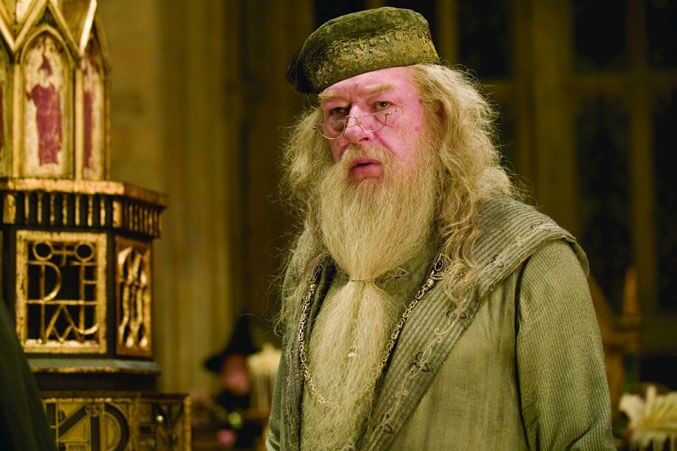

Campbell es conocido sobre todo por haber identificado una serie de patrones que, en todo o en gran parte, han estado presente desde siempre en las leyendas heroicas. Por ejemplo: “Un héroe se aventura desde el mundo normal a una región de maravillas sobrenaturales: allí se enfrenta a fuerzas fabulosas y alcanza una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con el poder de otorgar bendiciones a sus compañeros”. Tenemos también la figura del “sabio anciano de los mitos y cuentos de hadas, cuyas palabras asisten al héroe a través de las pruebas y terrores de su aventura”. Bilbo y Frodo Bolsón, Luke Skywalker y Harry Potter vivían vidas más o menos rutinarias hasta que conocieron a un sabio anciano –Gandalf, Obi- Wan Kenobi, Albus Dumbledore– por el cual se adentraron en un mundo de peligros, aprendiendo más o menos por el camino las habilidades que necesitaban para enfrentarse a enemigos casi todopoderosos –Saurón, Voldemort y, en el caso de Luke, su propio padre–, enfrentamiento que cambió sus vidas y su personalidad para siempre.

Hay algunos otros aspectos del héroe de la Antigüedad que también siguen entre nosotros, como es la figura del escudero. Obviamente, no ostenta ya ese título, pero su compañía es el apoyo imprescindible para que el héroe consiga llevar sus hazañas a buen término. Su personalidad difiere de la de este, y no pocas veces es quien aporta los toques de humor que restan gravedad al relato: Ron Weasley en Harry Potter, Han Solo en Star Wars, Sam, Merry y Pippin en la saga de Tolkien, pero también otras figuras menos trascendentales, aunque no menos populares: los cómics de Tintín ganaron muchos enteros cuando apareció el capitán Haddock y es imposible imaginar a Astérix sin Obélix, a Sherlock Holmes sin Watson o al capitán Trueno sin Goliath y Crispín.

Un héroe puede serlo por muchos motivos. Como ya hemos visto, algunos están predestinados a ello desde su nacimiento, o incluso antes. Otros lo son por elección propia: Sherlock Holmes –creado en 1887 por el escritor escocés sir Arthur Conan Doyle– es un héroe intelectual que ni siquiera quiere serlo, tan solo necesita un abastecimiento continuo de misterios con los que dar alimento a su mente prodigiosa, y coincide con otros mitos de la sabiduría en el ascetismo de su vida cotidiana (exceptuando su vicio por el tabaco).

James Bond, por su parte, hereda muchos rasgos de los caballeros medievales: como ellos, sirve a un señor (la reina de Inglaterra, por mediación del servicio secreto); los dragones, monstruos y hechiceros a que estos se enfrentaban se convierten para 007 en genios del mal con ilimitados recursos y, como los caballeros, consigue derrotarlos a pesar de su aparente inferioridad por su preparación y su integridad –simbolizada en la facilidad con que conquista a las amantes del villano– y con el equivalente de la lanza y la armadura, convertidos hoy en el equipamiento tecnológico que le proporciona Q (personaje que es una combinación de escudero y sabio anciano).

Héroes con superpoderes

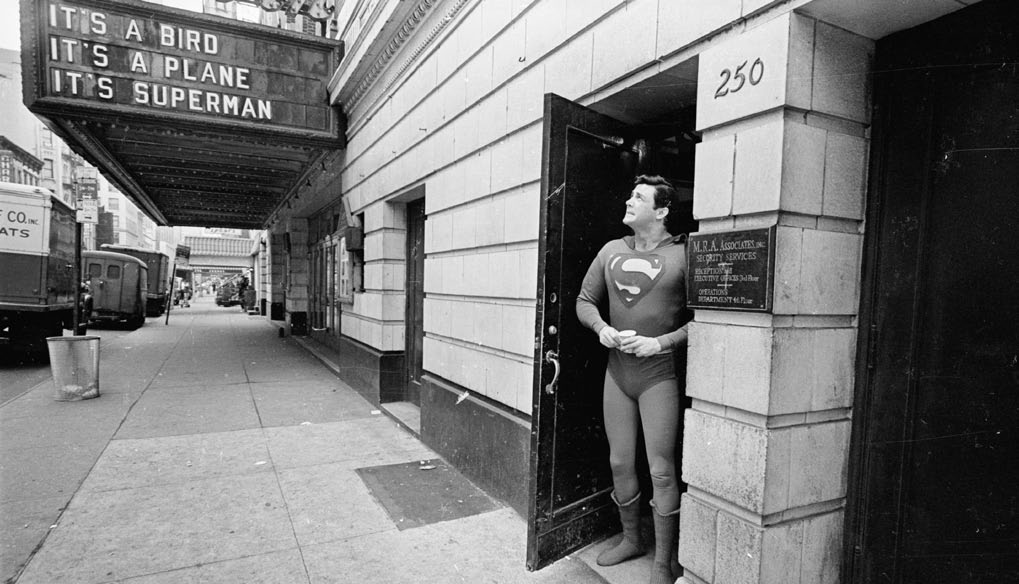

En el caso de los héroes predestinados, suele darse la tendencia común de mostrar sus poderes sobrenaturales ya casi desde la más tierna infancia, algo que suele ser habitual desde el día en que Hércules estranguló a dos serpientes sin moverse de la cuna. En pocas figuras de ficción actuales se da esta circunstancia a tanto nivel como en Supermán, el arquetipo del mito más común en la ficción actual: el superhéroe. Umberto Eco, en su ya clásico estudio sobre el personaje, recuerda sus lazos con mitos como Sigfrido, Orlando, Pantagruel...

Lo que diferencia a Supermán es que ha sido enviado desde otro planeta, del cual es el único superviviente –al menos, en teoría–, para erigirse en campeón y protector de la Tierra gracias a unos superpoderes casi ilimitados que entroncan con los de los dioses mitológicos. En 1941, cuando William Moulton Marston creó a la primera superheroína, Wonder Woman, no se anduvo con rodeos y la emparentó directamente con Hipólita y el linaje de las amazonas de la antigua Grecia.

Sin embargo, las cosas han cambiado un poco desde el texto de Eco, escrito en 1965; este señalaba –y con razón– al Supermán de entonces como “un héroe sin adversarios y por tanto sin posibilidad de desarrollo”, cuyas aventuras eran autoconclusivas semana tras semana, establecidas en un limbo atemporal donde, como muchos otros personajes de cómic, se mantenía inmune al envejecimiento. Por eso mismo, Eco sostenía que Supermán nunca se casaría con Lois Lane, ya que de hacerlo “daría un paso más hacia la muerte, plantearía una premisa irreversible”. Y, sin embargo, terminó haciéndolo en 1996, precisamente como conclusión de una remodelación del personaje que también redujo el alcance de sus poderes.

Humanizar la fantasía

¿Por qué? Porque el público para entonces reclamaba héroes más humanos, en parte como consecuencia de los traumas que había vivido la sociedad estadounidense, desde Vietnam al Watergate, que arrasaron con la idea de las figuras de ficción inmaculadas. Spiderman siempre ha sido una fuente de neurosis y Batman es una neurosis en sí mismo, permanentemente obsesionado por el asesinato de sus padres.

Otros superhéroes conocerían el alcoholismo, la locura, la violencia doméstica, y no pocos de ellos la muerte. La dualidad entre unos poderes extraordinarios y una personalidad llena de imperfecciones alcanzó su cénit con la obra Watchmen (1986), de Alan Moore y Dave Gibbons, y el universo de los héroes modernos nunca ha sido el mismo desde entonces. De todos modos, son muchos los mitos clásicos, desde Jasón a Hércules, cuyas hazañas legendarias se mezclan con actos morales completamente reprobables. Quizá al humanizar los mitos modernos, la cultura del cambio de milenio los esté, simplemente, devolviendo a sus orígenes.