Los mitos, en el sentido clásico del término –narraciones de hechos extraordinarios en los que intervienen deidades, figuras heroicas y otras criaturas “más grandes que la vida”, hechos que supuestamente acaecieron en una época remota, prestigiosa y fundacional–, acompañan al ser humano desde el inicio de los tiempos en todas las latitudes: son los relatos fabulosos de la tribu que, nacidos mucho antes que la escritura y transmitidos por medio de la tradición oral, han viajado con nosotros desde que fuimos cazadores-recolectores en el Paleolítico. Relatos con los que además, a través de la imaginación y la fe, el hombre trató de explicar (y explicarse) los enigmas de la existencia.

Historias iniciáticas de vida y muerte

Como no podía ser de otra manera, la palabra “mito” viene de Grecia: mythos. No así su hermana menor, “leyenda”, que es latina –legenda– y significa literalmente “lo que ha de leerse”; habría de aplicarse por tanto, en puridad, a narraciones posteriores a los mitos primigenios, surgidas de la tradición escrita y cuyos protagonistas suelen ser héroes semihistóricos en un momento y lugar concretos. Por ejemplo, las historias de santos de la hagiografía cristiana o las leyendas medievales del ciclo artúrico.

Pero el viaje que proponemos al lector arranca de mucho más atrás: la casilla de salida son los mitos universales sobre el origen del mundo, y la primera parada, los mitos arcaicos de distintas culturas. En su etapa inicial, todas las civilizaciones configuraron una mitología propia; propia hasta cierto punto, porque asombra comprobar cómo el repertorio esencial –la Creación, el Paraíso perdido, el Diluvio, el Inframundo de los muertos– se repite con variantes circunstanciales de uno a otro entorno cultural. ¿Contagio, influencia...? Más bien, a juicio de los expertos, esa trama narrativa común responde a una inquietud consustancial al ser humano de dar sentido a su existencia con historias que aluden a un trasfondo sagrado, a presencias divinas que sirven para sublimar el presente efímero y la mortalidad.

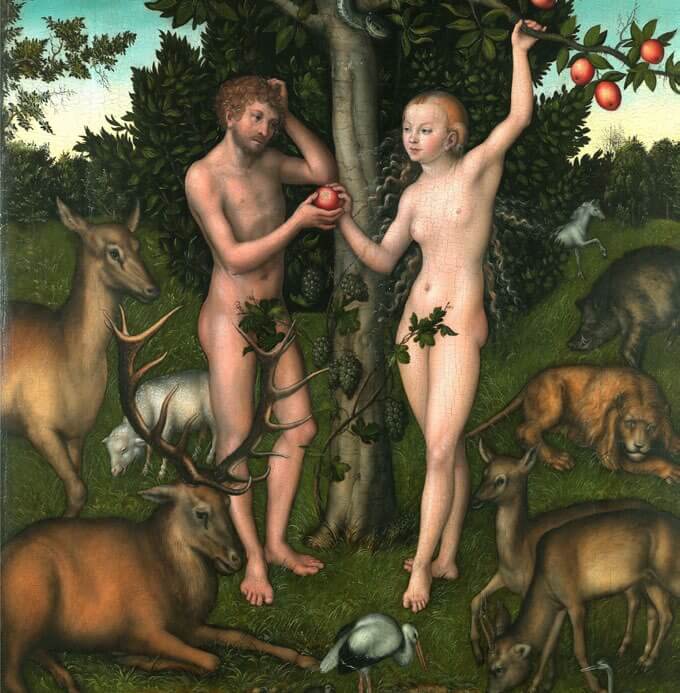

Junto a esos relatos mayores y omnipresentes, hubo otros que sirvieron para intentar dar cuenta de misterios específicos: cómo surgió el fuego (Prometeo), cómo apareció la primera mujer (Eva), cuáles fueron las divinidades primitivas... Las mitologías son muy variadas e imaginativas en cuanto a su capacidad fantástica para forjar dioses y monstruos a cual más extravagante. Así, el Rigveda, texto ancestral del hinduismo, describe a Purusha como una deidad de mil cabezas y pies que envuelve la Tierra con los dedos; por no hablar de Quetzalcoatl, la Serpiente Emplumada de los aztecas, uno de los principales mitos precolombinos.

¡Por todos los dioses!

Y es que, en la mayoría de culturas, los mitos están ligados a las creencias espirituales: conforman el sustrato de lo religioso y se conjugan con sus ritos. Pero incluso cuando decaen o se extinguen estos, los relatos y figuras míticos a veces perduran en la literatura y el imaginario colectivo, como ocurre en el ámbito occidental con la llamada mitología clásica: los dioses y héroes de la Antigua Grecia, que luego heredarían los romanos. Así, aunque ambas religiones paganas fueron barridas por el cristianismo –tampoco ajeno al tema–, su narrativa ha pervivido durante siglos en la épica, la poesía y la tradición humanista, sin perder un ápice de encanto y fascinación.

En el mundo griego, los guardianes de ese acervo, los encargados de preservarlo y difundirlo, no fueron los sacerdotes sino los aedos (cantores de poemas). Lógicamente, una creencia politeísta, sin Iglesia propiamente dicha, dogmas de fe ni libro sagrado, tiene una mitología más rica y variopinta que una monoteísta; por eso sus personajes son más humanos y fáciles de dramatizar y llevar al mundo contemporáneo, como por ejemplo hizo Albert Camus con el mito de Sísifo.

Geografía de lo mítico

Hoy nos es difícil determinar con precisión hasta qué punto nuestros antepasados creían en estos relatos fabulosos y su ingenua cosmogonía, aceptable en comunidades primarias pero más difícil de “tragar” a medida que la sociedad fue haciéndose más desarrollada y fundándose en la ciencia y la lógica. No obstante, la falta de respuesta a las grandes cuestiones vitales fue terreno abonado –y en gran medida sigue siéndolo– para que hasta gentes sofisticadas depositaran su confianza en la promesa contenida en los mitos; sin ir más lejos, en la existencia de reinos y otros lugares legendarios que simbolizan la abundancia, la eterna juventud o la inmortalidad: el mismo Platón fue el primero en hablar de la Atlántida.

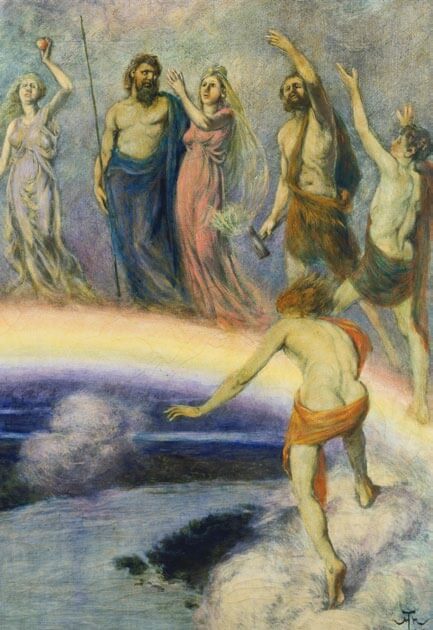

También es fértil en geografía imaginaria la mitología nórdica, esto es, la proveniente de las tradiciones germánicas y escandinavas, en la que el Valhalla ocupa un lugar central pero no único como morada celestial. Los temidos y feroces vikingos fueron magistrales contadores de historias, tanto en este terreno como en el histórico de sus famosas sagas, escritas entre los siglos XIII y XIV, algunas de enorme brillo literario.

Prodigios antiguos y modernos

Otra de las grandes aportaciones del mito a la invención humana es su riquísimo tropel de seres fantásticos, siguiente estación en nuestro recorrido. Híbridos animalescos –basiliscos, hidras– y criaturas semihumanas –los espléndidos centauros y sirenas, las pérfidas arpías, los monstruosos cíclopes– conviven con personajes de aliento trágico como el Minotauro, nacido de la cópula de un toro y una mujer, en el que cabe ver un antecedente remoto de la leyenda de la Bella y la Bestia.

Este conjunto de creaciones extraordinarias con una finalidad simbólica al que llamamos mitología ha seguido, además, creciendo a lo largo del tiempo, enriqueciéndose en la edad contemporánea con toda una serie de nuevas criaturas con las que concluye nuestro prodigioso viaje. Algunas reciclan otras del pasado: Frankenstein puso al día el mito de Prometeo, lo mismo que en Supermán hay ecos de Sigfrido, etc. Asimismo, por su función social y capacidad de repercusión –proporcionan imágenes y figuras emotivas que pueden servir a la propaganda ideológica–, los mitos se han utilizado en el mundo moderno como arma política.

El caso más paradigmático sería el de la manipulación por parte del nazismo del mito de la raza aria para sus fines criminales. En el extremo opuesto, en cuadros, textos poéticos y narrativos, obras dramáticas, películas e incluso videojuegos continuamos topándonos con los viejos y queridos dioses y héroes del mundo antiguo –de Ulises y Aquiles a Thor–, en ocasiones desmitificados con ironía, en otras, tratados con reverencial respeto, pero siempre resistiéndose a desaparecer de nuestra imaginación y nuestras vidas.