Durante siglos, el uso de plantas con propiedades curativas ha sido una constante en distintas culturas del mundo. Pero un reciente descubrimiento arqueológico en el corazón del desierto arábigo ha dado un giro inesperado a lo que sabíamos sobre las antiguas prácticas sanitarias en la península. Gracias a un estudio liderado por el Instituto Max Planck de Geoantropología, y publicado en la revista Communications Biology, se ha identificado la evidencia más antigua hasta ahora conocida del uso ritual de una planta local con potentes beneficios para la salud. El escenario: una antigua ciudad-oasis llamada Qurayyah, en el noroeste de Arabia Saudí. El protagonista: una planta llamada Peganum harmala, conocida en la región como harmal.

Una ventana a las costumbres del pasado

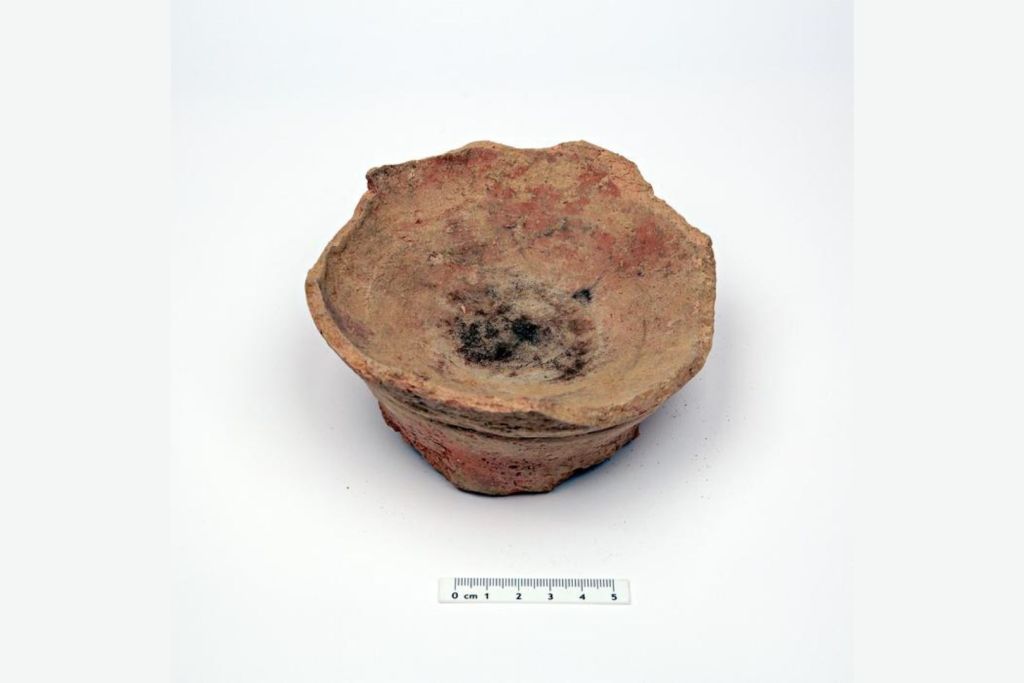

El hallazgo se produjo en varios incensarios de barro descubiertos en contextos domésticos del yacimiento arqueológico de Qurayyah, una ciudad que floreció en la Edad del Hierro. En su interior, incrustados en los restos de lo que fue humo y fuego, los investigadores detectaron compuestos químicos vinculados a las semillas de harmal. Lo más llamativo no es solo la antigüedad del descubrimiento —unos 2.700 años— sino su contexto: no fueron encontrados en tumbas, templos o espacios ceremoniales, sino en patios, cocinas y bodegas de viviendas comunes. Esto sugiere que su uso era cotidiano, quizás tan habitual como encender incienso o ventilar una estancia.

La importancia estriba en que es la primera evidencia química directa de la quema de Peganum harmala en todo el mundo antiguo. Aunque ya se sabía que esta planta era valorada en tiempos posteriores, no se había documentado su utilización de forma tan temprana ni en este tipo de contextos arqueológicos.

El valor invisible de las plantas

Hoy en día, harmal sigue siendo utilizada en regiones del mundo islámico en prácticas de limpieza y protección, y en remedios populares contra dolencias diversas. Sus propiedades son bien conocidas por la medicina tradicional: ayuda a aliviar el dolor, combate infecciones y, en dosis muy controladas, produce efectos calmantes o revitalizantes. En el pasado, esos beneficios se obtenían principalmente mediante la quema de sus semillas, cuyos humos penetraban en los hogares no solo con fines terapéuticos, sino también para purificar el ambiente y, tal vez, mantener alejadas ciertas amenazas invisibles, ya fueran enfermedades o malos espíritus.

En Qurayyah, su uso parece haber sido muy específico. Los residuos de harmal aparecen en unos incensarios, mientras que otros recipientes similares, hallados en otras zonas de la región, contienen resinas aromáticas como las del Commiphora o del pino, empleadas habitualmente en contextos funerarios o religiosos. Esto sugiere una clara diferenciación de usos: mientras unas sustancias estaban reservadas para lo sagrado, otras, como el harmal, formaban parte del día a día de las casas.

Tecnología moderna para descubrir secretos antiguos

El estudio utilizó una técnica puntera de análisis llamada cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS). Aunque el nombre suene técnico, lo que permite esta tecnología es detectar sustancias químicas incluso en restos milenarios y degradados, como los residuos incrustados en la arcilla cocida de los incensarios.

Gracias a este procedimiento, se identificaron compuestos clave que solo se encuentran en Peganum harmala. En particular, los investigadores hallaron marcadores moleculares asociados a sus semillas, lo que indica que estas eran la parte específica de la planta que se quemaba. También se detectaron esteroles vegetales, señales químicas de que el aceite de las semillas pudo estar presente o haber sido utilizado junto con ellas.

Este tipo de análisis abre una nueva dimensión en la arqueología. Ya no se trata solo de excavar y observar objetos, sino de interpretar sus huellas microscópicas. Es, en palabras del equipo científico, como leer las recetas del pasado escritas en el lenguaje de la química.

Una práctica milenaria que aún vive

Uno de los aspectos más fascinantes del hallazgo es la continuidad cultural que representa. Hoy, en muchas comunidades de Arabia Saudí y regiones vecinas, el harmal sigue siendo utilizado en rituales de limpieza, ceremonias familiares, y como parte de la medicina tradicional. El humo que se eleva de sus semillas es un símbolo de protección, salud y bienestar. Lo que los habitantes de Qurayyah hacían hace casi tres milenios sigue teniendo eco en los hogares de hoy.

Esta conexión entre pasado y presente convierte el descubrimiento en algo más que un hallazgo arqueológico. Es una oportunidad para documentar y preservar conocimientos tradicionales que están en peligro de desaparecer bajo el peso de la modernidad. Muchas de estas prácticas se transmiten de forma oral, sin registros escritos, y con cada generación que se aleja de ellas, se pierde una parte del saber ancestral que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.

Hasta ahora, la historia antigua de la península arábiga ha sido contada principalmente a través de textos griegos, romanos o islámicos. Poco sabíamos de lo que ocurría antes de esas épocas en términos de cuidado de la salud, higiene o uso de plantas. El estudio del oasis de Qurayyah cambia esta narrativa. Nos habla de una sociedad que no solo conocía su entorno natural, sino que sabía aprovecharlo para mejorar la calidad de vida.

Además, la identificación de prácticas de limpieza del aire, control de plagas y tratamiento de dolencias con medios naturales demuestra una sofisticación médica que desafía la imagen de que el conocimiento botánico solo floreció con la escritura. Aquí tenemos una prueba material, datada científicamente, de que los pueblos de la Edad del Hierro en Arabia ya manejaban una especie de farmacia del desierto, cultivada con experiencia y transmitida de generación en generación.

Y aún hay más por descubrir. Solo se han analizado algunos de los incensarios hallados en Qurayyah. Existen otros, tanto en esta ciudad como en yacimientos cercanos, que podrían contener nuevas pistas sobre cómo vivían, sanaban y se relacionaban con la naturaleza estos pueblos del desierto. Con cada análisis, con cada fragmento quemado que aún guarda secretos, se abre una nueva página en la historia de una Arabia preislámica tan rica como desconocida.

Referencias

- Huber, B., Luciani, M., Abualhassan, A.M. et al. Metabolic profiling reveals first evidence of fumigating drug plant Peganum harmala in Iron Age Arabia. Commun Biol 8, 720 (2025). doi:10.1038/s42003-025-08096-7