La momificación por medios artificiales se considera uno de los rasgos distintivos de la antigua civilización egipcia. La iconografía, los testimonios clásicos y, sobre todo, los propios restos humanos hallados en las tumbas faraónicas confirman esta particularidad. Sin embargo, una investigación reciente de la historiadora Helen Dixon plantea un escenario cultural más complejo. Según la autora, algunos fenicios del Levante pudieron haber practicado una forma de momificación o embalsamamiento simbólico en plena época persa (ca. 500-300 a. C.).

El artículo de Dixon se basa en el análisis de inscripciones funerarias, sarcófagos antropoides, descripciones de excavaciones del siglo XIX y XX y la presencia recurrente de aceites y resinas en los ajuares mortuorios. El conjunto de estas evidencias sugiere que la élite fenicia desarrolló rituales destinados a garantizar la integridad física del difunto, aunque el resultado no siempre implicase la conservación física del cadáver. Por ello, Dixon propone el concepto de “momificación simbólica”.

Los fenicios y la diversidad de sus rituales funerarios

El estudio parte de la idea de que la práctica funeraria fenicia mostró una notable diversidad, sobre todo en comparación con otras culturas del Mediterráneo durante la Edad del Hierro. En los cementerios del litoral siropalestino, se han hallado tanto cremaciones como inhumaciones que, en ocasiones, incluso coexistían en un mismo espacio. Algunas tumbas mostraban sarcófagos antropoides de piedra, mientras que en otras se empleaban simples fosas o nichos excavados en la roca.

La ausencia de restos momificados en buen estado en el registro arqueológico había llevado a muchos investigadores a descartar la posibilidad de que se hubiese practicado el embalsamamiento entre los fenicios. No obstante, los testimonios del siglo XIX, sobre todo los vinculados a las excavaciones de Sidón, revelan la presencia de difuntos conservados de un modo inusual. Así, se habrían encontrado cuerpos cubiertos de fluidos aceitosos o acompañados de tablones de madera y restos de vendajes. Estas evidencias tempranas, aunque difíciles de verificar hoy, apuntan a que los fenicios pudieron haber manipulado y tratado los cadáveres con la intención de preservarlos.

El caso emblemático del rey Tabnit de Sidón

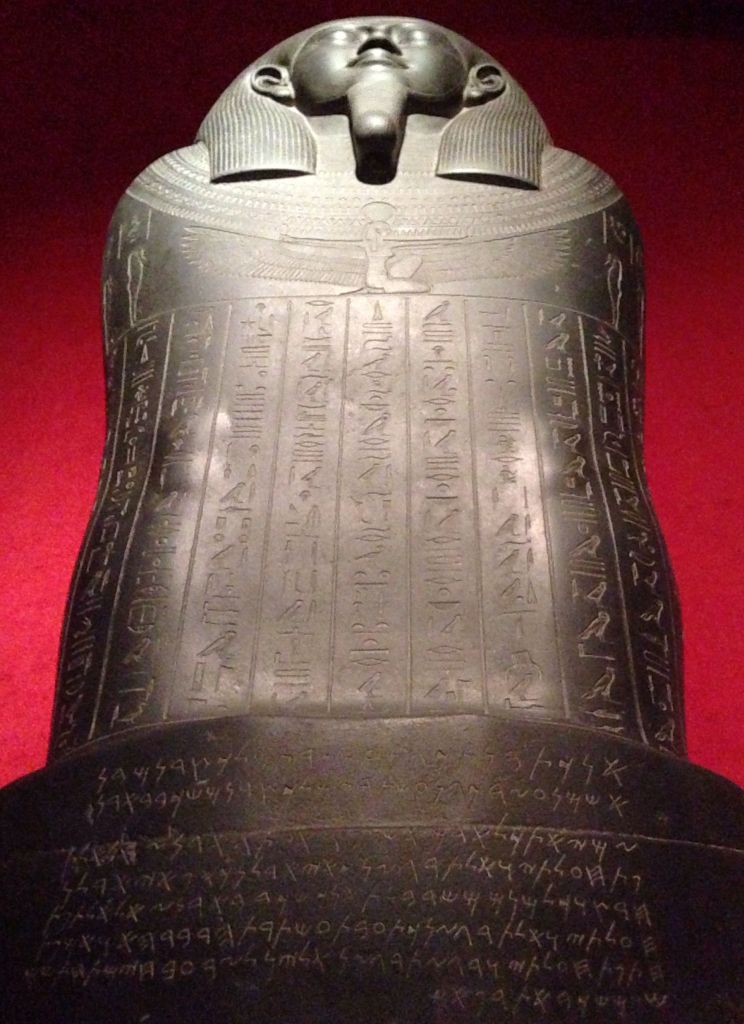

La prueba más célebre procede del hallazgo en 1887 del sarcófago del rey Tabnit de Sidón, fechado hacia finales del siglo VI o inicios del V a. C. Cuando los arqueólogos retiraron la tapa de basalto, encontraron el cuerpo sumergido en un líquido descrito como “aceitoso”. Se conservaban los tejidos blandos y los órganos internos intactos. Esta circunstancia sorprendió a los especialistas, pues el proceso de momificación egipcia implicaba la extracción de las vísceras.

El rey Tabnit se convirtió así en la única “momia” fenicia documentada con cierta seguridad. Sin embargo, su conservación fue efímera. Al entrar en contacto con el aire, el cuerpo se desintegró rápidamente.

Con todo, el caso plantea algunas dudas. ¿El líquido hallado en el sarcófago deriva de una técnica aplicada de manera intencional o es el resultado de las reacciones postdeposicionales? Aun así, su estado inicial apunta al empleo de resinas y aceites como agentes de preservación ritual.

Tablas, vendas y resinas: las huellas materiales de la preparación del cuerpo

Otros hallazgos en los sitios de Sidón y Amrit apuntan en la misma dirección. Se encontraron, por ejemplo, tablones de madera que presentaban orificios que pudieron emplearse para sujetar el cadáver mediante cuerdas o tiras de telas. Estos elementos, junto con la presencia de fragmentos de vendajes de lino, se han interpretado como las pruebas de un intento de momificación.

Además, varios sarcófagos contenían residuos resinosos o aceitosos. En Cartago, por ejemplo, se hallaron depósitos que algunos excavadores del siglo XIX relacionaron con las técnicas de embalsamamiento inspiradas en Egipto. La reiteración de estos materiales en contextos funerarios de élite revela que la preparación del cuerpo respondía a rituales cuidadosamente codificados, aunque su eficacia en términos de conservación fuese limitada.

La momificación como símbolo: más allá de la preservación física

El argumento central de Dixon es que estas prácticas no buscaban, necesariamente, obtener un cuerpo incorruptible, como en Egipto, sino transmitir un mensaje simbólico. Así, más que la preservación orgánica del cadáver, los fenicios buscaron “colocar a sus muertos en la eternidad” como un modo de asegurar la estabilidad y permanencia del enterramiento.

El uso de aceites aromáticos y resinas cumplía una función performativa: envolver el cuerpo en sustancias preciosas asociadas a lo sagrado, garantizar la pureza del rito y crear la sensación de una preservación espiritual del difunto. El hecho de que los órganos no se extrayesen refuerza la hipótesis de que lo importante era mantener la integridad del cuerpo, no modificarlo.

El testimonio de las inscripciones funerarias

Las inscripciones halladas en los sarcófagos reales de Biblos y Sidón parecen respaldar esta interpretación. Una de ellas, perteneciente a un rey anónimo de Biblos del siglo V a. C., afirma explícitamente que el cadáver fue “preparado en mirra y bedelio”, dos resinas aromáticas muy valoradas en el Mediterráneo antiguo.

Otra inscripción, la de la reina Batnoam, madre del rey Azbaal de Biblos, describe cómo se la enterró con un atuendo regio, tocada con la tiara y los símbolos de su dignidad. Estos textos, por tanto, apuntan a que la preparación del cuerpo y su adorno se concebían como actos de trascendencia, parte de un ritual que vinculaba al difunto con la eternidad y con los dioses.

Paralelos culturales y reinterpretaciones modernas

Los sarcófagos antropoides y el empleo de resinas, vendajes y tablones recuerdan a las técnicas faraónicas. Sin embargo, Dixon insiste en que los fenicios adaptaron de forma creativa estos elementos al desarrollar un modelo propio de “momificación simbólica”.

El análisis histórico revela, además, un cambio en la percepción académica. Mientras los investigadores del siglo XIX tendían a exagerar las similitudes con Egipto, a partir de mediados del siglo XX se impuso el escepticismo y se minimizó la importancia de la práctica. El estudio actual propone un punto intermedio: reconocer que sí hubo intentos y rituales de preservación, aunque con objetivos distintos a los mostrados en Egipto.

Una eternidad simbólica

La investigación de Helen Dixon ofrece un marco renovado para comprender las prácticas funerarias fenicias. Lejos de limitarse a copiar modelos egipcios, las élites fenicias elaboraron un lenguaje ritual y funerario propio, en el que aceites, resinas y sarcófagos no solo cumplían funciones prácticas, sino también simbólicas.

Según el estudio, la momificación fenicia fue, más que un proceso técnico de conservación, un acto performativo que aseguraba al difunto un lugar en la eternidad. En este sentido, las tumbas fenicias revelan una concepción del más allá profundamente enraizada en la identidad cultural de estas comunidades del Levante, capaces de integrar y reinterpretar influencias externas.

Referencias

- Dixon, Helen. 2022. "Placing Them 'in Eternity': Symbolic Mummification in Levantine Phoenicia". Rivista di Studi Fenici, 50. DOI: https://doi.org/10.19282/rsf.50.2022.06