La historia nació en Sumer: entre los años 3200 y 3800 a. C. Los sumerios se asentaron en una llanura fértil comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, que nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el golfo Pérsico. Fue el inicio de la civilización mesopotámica, no en balde Mesopotamia significa «región entre ríos» (del griego mesos, «entre», y potmós, «río») y fue precisamente allí donde surgió la primera ciudad de la Historia: Eridu.

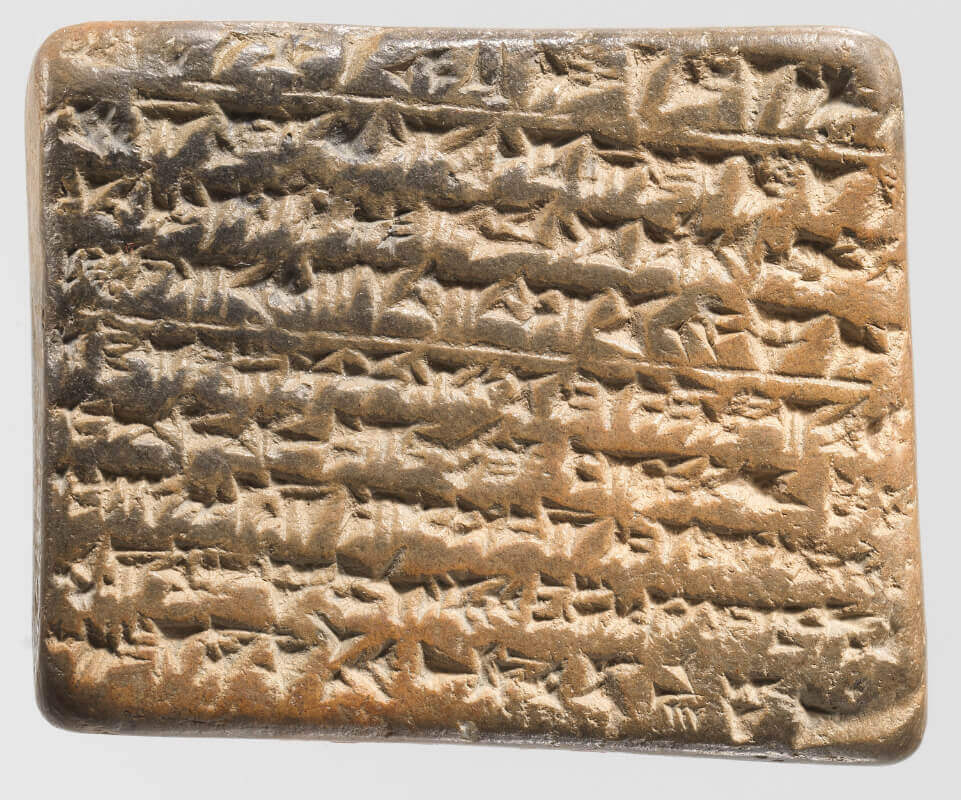

La fuente médica escrita más antigua procede de la civilización mesopotámica: fue escrita en una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme y data del tercer milenio antes de Cristo. En ella se recogen quince recetas médicas.

Hammurabi fue el sexto monarca de la primera dinastía babilónica, accedió al trono hacia el 1792 a. C. y a él le debemos la promulgación de la colección de leyes más antigua que se conoce, el código que lleva su nombre.

En la parte superior se nos muestra al rey recibiendo las leyes del dios Shamash en forma de cetro. La divinidad va vestida con un traje de volantes, está sentada en un trono con escabel, tiene una tiara de cuernos sobre su cabeza y a su espalda aparecen dos llamas simbólicas.

El código de Hammurabi se compone de tres partes: introducción, texto propiamente dicho y conclusión. El texto jurídico está escrito en acadio y contiene doscientos ochenta y dos artículos, donde se abordan aspectos relacionados con los delitos, la familia, la propiedad, la herencia o la esclavitud. En algunos de esos artículos se regula la actividad de los profesionales sanitarios y se fijan los honorarios que deben recibir por su trabajo. La remuneración variaba según la intervención efectuada por el médico y la clase social a la que pertenecía el enfermo.

La primera farmacopea del mundo

La escritura más antigua del mundo es la cuneiforme y actualmente disponemos de más de treinta mil tablillas, las cuales fueron encontradas en su mayor parte en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Aproximadamente unas ochocientas tablillas tratan cuestiones de índole médica: en ellas se describen diferentes enfermedades como alopecia, sarna, dolor de oídos, ceguera, enfermedades del aparato respiratorio, patologías de los órganos sexuales y urinarios, parálisis, fracturas, amputaciones y afecciones de tipo reumático.

A través de la lectura de las tablillas mesopotámicas hemos podido saber que los conceptos terapéuticos asirio-babilónicos se basaban en la creencia de que todos los fenómenos terrenales o cósmicos se encontraban subordinados a la voluntad de los dioses (eran de carácter teúrgico): los médicos mesopotámicos pensaban que las dolencias eran provocadas por los demonios y que el tratamiento guardaba una relación directa con los genios benéficos.

En la medicina mesopotámica la dolencia era considerada un castigo divino, por ese motivo la intervención del médico-sacerdote se iniciaba con una confesión y la curación tenía un tinte de purificación.

Dioses y enfermedades

Los médicos mesopotámicos llevaban como distintivo un cilindro de piedra colgado en su cuello que hacía las veces de sello, ya que una vez impreso en la tablilla húmeda representaba su firma.

En el ejercicio de la medicina mesopotámica se pueden distinguir tres aspectos: el teúrgico, el astrológico y el aritmético. En su concepción mágico-religiosa distinguían una tríada superior o cósmica (Anu, dios del cielo; Enlil, dios de la tierra; Ea, dios de las aguas), una triada astral (Sin, dios de la luna; Shamash, dios del sol; Ishtar, diosa del amor, de la maternidad y de la fecundidad), dioses secundarios, genios buenos (Lamassu) y demonios (Utukku).

Entre los dioses productores de enfermedades se encontraban: Tin, responsable de las cefaleas, Namturu, causante de las afecciones de garganta; y Nergol, el dios de la fiebre. El más nocivo era «el Séptimo Espíritu», tan perjudicial y agresivo que se prohibía tratar al enfermo en los días que eran divisibles por siete.

De todos los dioses mesopotámicos merece una mención especial Pazuzu, al que se suele representar con cuerpo de hombre, cabeza de león o perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies, cola de escorpión y pene en forma de serpiente. Su aspecto era verdaderamente aterrador.

A pesar de todo, los mesopotámicos solían emplear una imagen de Pazuzu como amuleto, ya que pensaban que con ella rechazaban a su consorte y enemiga Lamashtu, un demonio femenino al que se le acusaba de terminar con la vida de los recién nacidos (muerte súbita del lactante) y las parturientas (sepsis puerperal).

Entre los genios benignos o protectores destacaban los lammasu, toros androcéfalos alados que infundían temor y respeto a los espíritus malignos, los cuales se colocaban habitualmente en parejas en las puertas de las ciudades o en los palacios de los monarcas.

En cuanto a la astrología, los mesopotámicos pensaban que los astros participaban en la aparición de algunas enfermedades, así como en la exacerbación de ciertas afecciones o en el destino del hombre. Por último, la influencia de los números se trasluce del hecho de que admitían la existencia de días favorables y de días adversos para visitar a los enfermos y para administrar medicamentos.

El arte de leer hígados

La medicina era un arte sagrado para los mesopotámicos. La enseñanza se realizaba en el templo y el médico-sacerdote era uno de los personajes más doctos de la ciudad-estado —era de los pocos que sabía leer y escribir— y estaba versado en ciencia, religión, literatura, adivinación y astrología. Los médicos-sacerdotes podían pertenecer a tres categorías: baru, ashipu y asu.

El baru representaba la máxima categoría entre los médicos. Era el encargado de realizar el diagnóstico y establecer el pronóstico de la enfermedad. El ashipu tenía un papel mágico, a través de la palabra («exorcismo») invocaba a los demonios para que abandonasen el cuerpo del enfermo. Por último, el asu era el médico de inferior categoría: a través de remedios vegetales o mediante la cirugía, se ocupaba del sanar a los enfermos. El asu era, por ejemplo, el encargado de castrar a los esclavos que estaban al servicio de mujeres importantes y de administrar medicamentos.

Además, los médicos podían estar ayudados por los gallulu (una especie de barberos) y por las mushenigtu (las nodrizas) que, a diferencia de los médicos, no eran sacerdotes. Sobre el aspecto personal de los médicos poco se sabe: en una sátira se describe al asu totalmente rapado, escasamente vestido y con una jarra de libaciones y un incensario en la mano.

Dado que la vida era entendida como un don de los dioses, la enfermedad era el resultado de un castigo divino. La intervención del médico o sacerdote se iniciaba con una confesión por parte del paciente. El vocablo que utilizaban los mesopotámicos para referirse a una enfermedad era shertu, que al mismo tiempo significaba pecado, castigo y cólera de los dioses.

La primera parte del acto médico (anamnesis) consistía en un interrogatorio pormenorizado a través del cual el médico trataba de descubrir el pecado causante de la enfermedad. No era infrecuente que el médico realizase preguntas del tipo: «¿Has dicho sí, cuando querías decir no? ¿Has dado falsas cuentas? ¿Has pisado agua sucia? ¿Has enfrentado a un amigo contra un enemigo?».

A continuación, se intentaba llegar al diagnóstico de la enfermedad y al pronóstico, para lo cual los médicos se servían de la adivinación. Utilizaban numerosos métodos, como podía ser la observación de animales o insectos que se encontraban en su camino cuando se disponían a visitar al paciente. Pensaban que si un ave volaba a su derecha presagiaba que habría mejoría, mientras que si volaba por la izquierda era señal de mal augurio.

También empleaban la empiromancia (lectura del fuego), lecanimancia (del polvo), oniromancia (de los sueños), economancia (de dibujos que realiza el aceite al ser mezclado con agua)… De todas las formas de adivinación que empleaban la más costosa era la hepatoscopia, que consistía en sacrificar un animal, generalmente un cordero o un cabrito, y estudiar la forma, volumen, color, surcos… de su hígado. ¿Por qué estudiaban con tanta minuciosidad esta víscera y no otra? Porque para los mesopotámicos el hígado era el asiento del alma y centro de la vida, pensaban que la sangre se originaba en este órgano y que desde él se distribuía al resto del organismo.

Asiento de las emociones

En el estudio de la anatomía del hígado distinguían un lóbulo derecho (pars familiaris) y uno izquierdo (pars hostilis). La parte derecha se consultaba para cuestiones relativas al propio interrogador y la izquierda para lo concerniente a las otras partes implicadas en la cuestión.

En los templos se conservaban modelos de arcilla de hígados normales para facilitar el proceso de adivinación, lo que vendría a corresponder, salvando la distancia, a nuestros modernos atlas de anatomía. Los sacerdotes mesopotámicos describieron en el hígado montículos, ríos, caminos, un palacio con sus puertas, una mano, una oreja, un diente o un dedo.

Víscera de la vida

No deja de ser curioso que liver, la palabra inglesa que se usa para designar al hígado, esté muy emparentada con live, «vida».

En el libro bíblico de los Proverbios se dice que un joven se enamoró de una cortesana y su hígado se vio traspasado por una flecha. San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, intentó dar una versión científica al hígado y su sede de sentimientos: «En opinión de los médicos, la voluptuosidad y la concupiscencia vienen del hígado». Los griegos de la época de Platón también pensaban que el amor carnal residía en el hígado. Anacreonte nos presenta a Eros, lanzando flechas al hígado de los enamorados.

En otros pueblos de Extremo Oriente y de la América precolombina se ha tenido al hígado por el lugar de asiento del coraje. En algunos relatos se cuenta cómo los guerreros arrancaban el hígado de los guerreros enemigos caídos en el campo de batalla y que allí mismo se lo comían. Era una forma de conseguir el valor del enemigo. Y para finalizar este apartado una curiosidad gastronómica: el vocablo latino para referirnos al hígado es jecus y no fue hasta el siglo i a. C. cuando apareció el paté en un banquete romano, siendo Apicio el que consiguió mejorarlo después de dar de comer higos (ficatum) a los gansos. Es precisamente de ficatum —y no de jecus— de donde procede nuestro vocablo actual hígado.

Terapéutica mesopotámica

El tratamiento de la medicina mesopotámica era bastante complejo e incluía exorcismos, plegarias, sacrificios a los dioses, penitencias, baños, masajes o la administración de fármacos.

La mayoría de las drogas que se mencionan en las tablillas cuneiformes pertenecen al reino vegetal (utilizaron hasta doscientas cincuenta variedades de plantas medicinales), pero también emplearon minerales y materias procedentes del reino animal, entre los cuales encontramos la leche, la piel de serpiente o el caparazón de tortuga. Sabemos, además, que la mayoría de los «medicamentos» eran ingeridos con cerveza para paliar el sabor desagradable que producían. Además, los médicos conocían los emplastos y los vendajes, que se colocaban sobre las pomadas, elaboradas con grasas.

En Nínive se han encontrado instrumentos quirúrgicos (bisturís, sierras, trépanos) realizados con bronce y obsidiana. Entre los múltiples tratamientos quirúrgicos que realizaron los médicos mesopotámicos se encuentran, por ejemplo, la curación de heridas, la evacuación de abscesos, flebotomías, amputaciones, trepanaciones y operaciones de cataratas.

La búsqueda de la inmortalidad

Lo que diferencia al ser humano frente al resto de los animales es que somos conscientes de nuestra finitud. Por ese motivo, durante milenios nuestros antepasados han intentado buscar la inmortalidad. Su deseo es tan antiguo que aparece en una epopeya fechada en Mesopotamia hace cuarenta y ocho siglos: El poema de Gilgamesh. Allí se nos cuenta el viaje que realizó este monarca para encontrar la fórmula que permitiese devolver la vida a su amigo Enkidu.

Al parecer Gilgamesh encontró el secreto: halló la planta de la eterna juventud tras sumergirse en el fondo del mar. Pero, en el último momento, una serpiente se la arrebató. Es posible que este relato acabara así porque, de alguna manera, la inmortalidad es un deseo inalcanzable, una regla que se cumple sin excepciones. Además, esta leyenda permite explicar por qué la serpiente muda su piel y rejuvenece, lo cual propició que la piel de este animal pasara a formar parte de la farmacopea mesopotámica.