En la memoria colectiva de Estados Unidos, la Declaración de Independencia brilla como el documento fundador de la libertad, la igualdad y los derechos inalienables. Pero detrás de su retórica inmortal se esconde una omisión deliberada que alteró profundamente el rumbo de la historia: un párrafo original redactado por Thomas Jefferson que denunciaba con dureza la esclavitud. Ese fragmento, eliminado por presión política, pudo haber reescrito el relato fundacional de la nación y redefinido su lucha por la libertad.

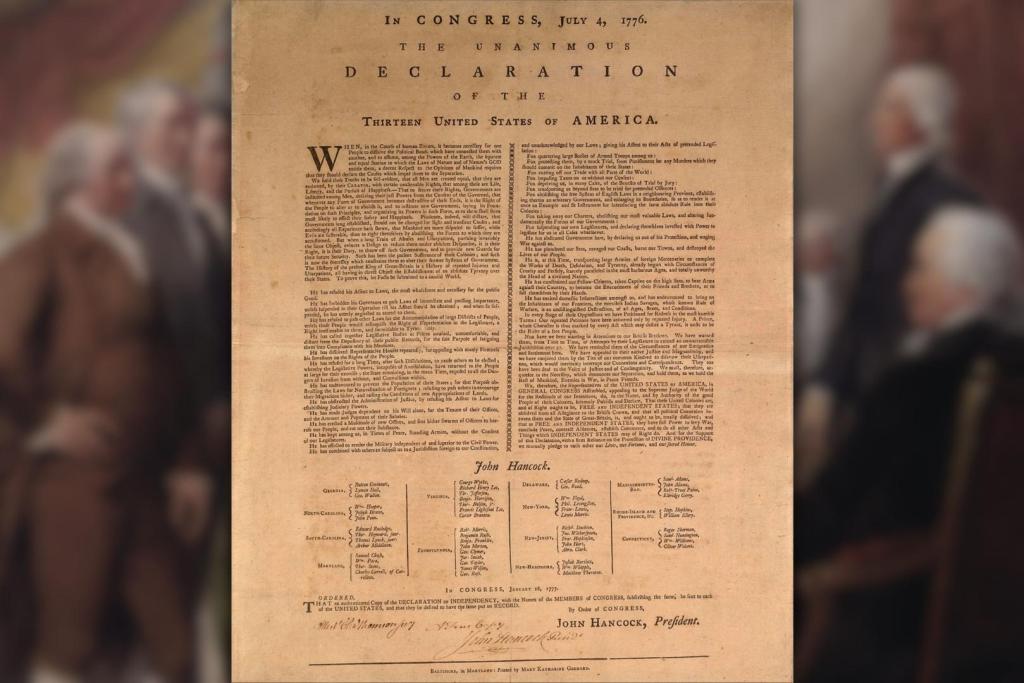

Cuando Jefferson, con apenas 33 años, recibió el encargo de redactar la Declaración, incluyó un pasaje de casi 170 palabras que señalaba al rey Jorge III como responsable directo del comercio transatlántico de personas esclavizadas. La acusación era clara: la corona británica había cometido un crimen contra la humanidad al permitir y fomentar la trata de seres humanos desde África hacia América. Para Jefferson, esa práctica representaba una “guerra cruel contra la naturaleza misma”, una barbarie moral que atentaba contra los principios de la razón ilustrada.

Este párrafo, sin embargo, no sobrevivió al debate en el Congreso Continental. A puerta cerrada, entre los días 1 y 3 de julio de 1776, los delegados de las trece colonias decidieron eliminarlo. El motivo no fue una discrepancia ideológica, sino un cálculo político: mantener la unidad entre las colonias, especialmente las del sur, cuya economía dependía profundamente del trabajo esclavo en las plantaciones. Cuestionar la esclavitud, incluso de forma retórica, habría fracturado la causa independentista.

El silencio fundacional y sus consecuencias

La eliminación de este párrafo dejó un vacío simbólico en el acta de nacimiento de la nueva república. A pesar de que el texto proclamaba que todos los hombres nacen iguales, la realidad era muy distinta para más del 20% de la población colonial, compuesta por personas esclavizadas que no gozaban de ningún derecho. Esa contradicción marcaría a Estados Unidos desde su origen, sembrando la semilla de futuras tensiones y conflictos.

Lo más paradójico es que, aunque Jefferson se manifestaba en contra de la esclavitud en términos filosóficos, fue él mismo dueño de más de 600 personas a lo largo de su vida. Su propia existencia refleja las contradicciones de una élite ilustrada que defendía la libertad al tiempo que se beneficiaba de un sistema que la negaba a otros. Incluso sus hijos con Sally Hemings, una mujer esclavizada, vivieron durante años bajo las cadenas de la servidumbre. De hecho, aunque expresó rechazo hacia la esclavitud como institución, mantuvo firmemente la creencia de que las personas negras eran inherentemente inferiores y que una convivencia equitativa con los blancos era imposible.

Pero Jefferson no fue el único. De los 56 firmantes de la Declaración de Independencia, al menos una tercera parte fueron dueños de personas esclavizadas. La mayoría de ellos, incluidos los delegados del norte, estaban ligados de algún modo al sistema esclavista, ya fuera mediante inversiones comerciales, transporte marítimo o vínculos familiares. Esta complicidad estructural explica por qué la condena a la esclavitud fue suprimida sin mayor resistencia.

Una cláusula que cambió de forma, pero no de fondo

En lugar del párrafo eliminado, los redactores decidieron incluir una acusación distinta contra la corona británica: su supuesto estímulo a las “insurrecciones domésticas”, en referencia a los levantamientos de esclavizados y al papel de los pueblos indígenas en el conflicto. De ese modo, el discurso de la Declaración viró hacia un argumento de seguridad colonial, omitiendo el problema de fondo: la esclavitud como institución.

Uno de los episodios que más preocupaba a los revolucionarios fue el edicto de Lord Dunmore, gobernador real de Virginia, quien en 1775 prometió la libertad a cualquier persona esclavizada que se uniera al ejército británico. Miles respondieron al llamado. La reacción de los patriotas fue de alarma: vieron en la revuelta de los esclavizados una amenaza interna y una herramienta política del enemigo. En ese contexto, Jefferson no solo condenaba la esclavitud, sino también el uso que el rey hacía de quienes eran víctimas de ella, lo cual volvía aún más incómoda su denuncia.

La oportunidad perdida de una república verdaderamente libre

¿Qué habría pasado si el párrafo antiesclavista hubiera sido conservado? Tal vez no habría producido un cambio inmediato en las leyes ni abolido la esclavitud en 1776. Pero su inclusión habría establecido un precedente moral, una brújula ética que habría guiado el desarrollo de la república en otra dirección. Su omisión, en cambio, permitió que la esclavitud continuara durante casi un siglo más, hasta que otra guerra —esta vez civil— la aboliera oficialmente.

El legado de esa omisión fue profundo. En el siglo XIX, Estados Unidos vivió una serie de crisis provocadas por la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios, la disputa por el equilibrio político entre estados libres y esclavistas, y el choque ideológico entre abolicionistas y defensores del statu quo. Todo esto desembocó en la Guerra de Secesión, un conflicto que costó más de 600.000 vidas y que solo entonces forzó al país a enfrentar el pecado original que había evitado nombrar desde su nacimiento.

El eco de una omisión que todavía resuena

Hoy, el párrafo perdido de Jefferson sigue siendo una fuente de debate y reflexión. Su existencia demuestra que había, incluso en 1776, voces dentro del liderazgo revolucionario que comprendían la gravedad de la esclavitud. Pero también revela los límites del idealismo cuando se enfrenta a los intereses económicos y políticos más poderosos. En muchos sentidos, la historia de Estados Unidos no puede entenderse sin este acto fundacional de silencio.

En las décadas posteriores, generaciones de ciudadanos —desde abolicionistas hasta activistas por los derechos civiles— se aferraron a las palabras de la Declaración como una promesa incumplida. La lucha por la igualdad, la justicia y los derechos humanos ha sido, en parte, un intento de llenar el vacío que dejó esa eliminación. Aunque las palabras fueron borradas, el espíritu de esa cláusula sigue vivo en los movimientos que han transformado el país desde abajo.