El lobo, una especie clave en nuestros ecosistemas, se encuentra en un momento histórico. Aunque aumenta el conocimiento científico sobre él, la percepción común no mejora. Es curioso ver cómo el perro disfruta de un elevado reconocimiento, mientras que su homólogo salvaje, el lobo, es asediado por la ignorancia y la superchería.

Importancia ecológica del lobo ibérico

En los continuos debates sobre la preservación del lobo ibérico, siempre se contrapone la necesidad ecológica de mantener las especies con el peligro económico que supone a los pastores perder cabezas de ganado. Lo cierto es que el lobo ibérico juega un papel fundamental en su ecosistema.

El lobo ibérico como depredador apical

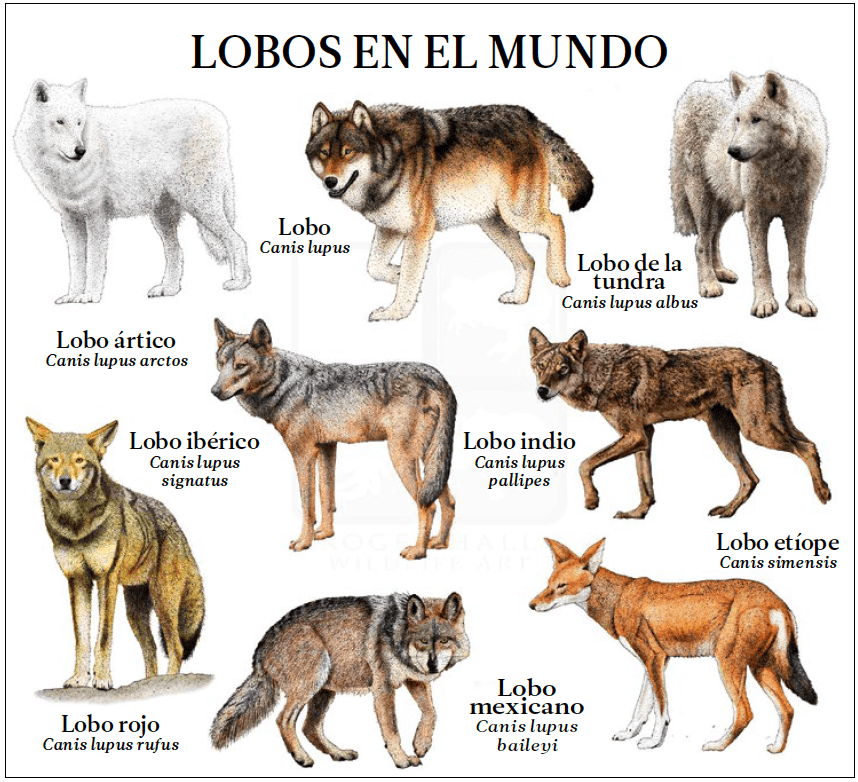

El lobo es un mamífero del orden de los carnívoros y de la familia de los cánidos, en términos ecológicos, tiene una funcionalidad como depredador apical y es una especie clave en los ecosistemas. Era la especie de mamífero más distribuida en el planeta Tierra, después del ser humano. La especie actual, Canis lupus, surge durante el Pleistoceno, hace casi un millón de años. Su amplio rango de distribución y gran adaptabilidad dan lugar a una taxonomía compleja por su separación en poblaciones (a veces asignada a subespecies),. También es variable en cuanto a tamaño y apariencia. Un lobo adulto puede medir entre cien y ciento veinte centímetros desde el hocico hasta la base de la cola. Esta puede alcanzar unos cuarenta centímetros, la altura a la cruz oscila entre sesenta y setenta centímetros y pesan entre treinta y cincuenta kilos.

Su fuerte constitución, las cuarenta y dos piezas dentales de su potente mandíbula y sus voluminosos músculos maseteros revelan su carácter de depredador apical en las comunidades biológicas. Las poblaciones de lobos experimentan variaciones de sus características morfológicas con la latitud, lo podemos ver en el incremento del tamaño corporal y del cráneo. Las tonalidades ocráceas, pardas y rojizas dominan la coloración y los patrones del pelaje de las poblaciones meridionales y mediterráneas, aunque con variabilidad cuando se contrasta entre clases de edad (jóvenes versus adultos).

La dieta flexible del lobo: ungulados y carroñas

El lobo consume preferentemente ungulados silvestres, especialmente cérvidos, aunque es un depredador flexible que en su espectro alimentario incluye presas como micromamíferos, aves, frutos, etc. Puede incluir en su dieta descartes alimenticios de actividades humanas (como carroñas de ganado), aprovecha cualquier recurso que tenga a su alcance y que asegure su supervivencia.

Esta flexibilidad en la dieta le permite habitar en múltiples lugares, siempre y cuando haya cobertura suficiente para refugiarse y, principalmente, tolerancia humana a su presencia. Su faceta de depredador adaptable ha creado durante siglos enfrentamientos con intereses humanos basados en conflictos atávicos culturales: por miedo (religión, etc.) y por competencia (por presas, domésticas y salvajes).

Desafíos en la conservación del lobo ibérico

Aunque en 2024 la Unión Europea se puso de acuerdo en las peticiones para rebajar el estatus de protección del lobo ibérico, en España sigue contando como especie protegida LESRPE. Y es que, aunque el lobo ibérico haya conseguido volver a unos niveles de población aceptables, sigue enfrentando muchos desafíos.

La disminución de la población desde el siglo XIX

La descripción taxonómica de muchas especies se ha hecho sobre los conocimientos disponibles en su momento. De ahí, el problema para conceptos fundamentales como el de «especie». Ahora, la incorporación de herramientas de análisis genético nos abre distintas perspectivas y acepciones.

El origen de la diferenciación taxonómica se remonta a la descripción del zoólogo Ángel Cabrera en Fauna Ibérica (1914), donde describió dos razas de Canis lupus diferenciables por un diente molar. Este es un atributo sujeto a variaciones geográficas e individuales, sin necesidad de fijación genética. Es decir, por un molar, el lobo ibérico (Canis lupus signatus) era considerado como una subespecie distinta de las poblaciones europeas, lo cual no parece sostenible. Más controvertida es la segunda consideración (subespecie) etiquetada como deitanus, descrita para el sureste español, quizás una quimera.

Controversias taxonómicas y diferenciación genética

En Europa, tradicionalmente se ha asumido que todas las poblaciones de lobos existentes corresponden a la especie tipo Canis lupus lupus. Habitualmente se reconocen dos subpoblaciones diferenciadas de esa población, asimilables a subespecies, por su aislamiento geográfico y genético en la península itálica (Canis lupus italicus), e ibérica (Canis lupus signatus). La primera de esas subespecies es altamente singular y aparece aislada genéticamente del resto de lobos de Europa, ya que las distintas caracterizaciones genéticas han mostrado la existencia de un perfil genético exclusivo.

En cambio, no sucede lo mismo con lobos ibéricos, que comparten al menos uno de los cuatro perfiles genéticos encontrados en esta población con los del resto de Europa oriental y boreal, lo cual sugiere un flujo genético pasado entre lobos del este y el oeste de Europa. De todo ello cabe inferir que el lobo ibérico no está tan diferenciado genéticamente de otras poblaciones de lobos europeas y que ha existido un flujo genético relativamente reciente en el tiempo entre lobos orientales y occidentales de Europa.

La inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

El lobo ocupaba, hasta el siglo XIX, la práctica totalidad de España, con una estimación de su población de siete a nueve mil ejemplares que ocupaban 440 000 kilómetros cuadrados de territorio. A mediados del siglo siguiente, disminuyó a unos 55 000 kilómetros cuadrados de superficie. Probablemente quedaban menos lobos de lo que a veces se ha sostenido (unos cuatrocientos ejemplares) . Este hecho mejoró levemente a finales del siglo XX debido a la disminución de la persecución sistemática y al abandono de determinadas actividades. Esto trajo la recuperación de sus presas potenciales. En el siglo XXI, mientras todas las poblaciones europeas de lobos se recuperan, la ibérica sigue sin síntomas de recuperación, por una falta de protección efectiva de la caza, tanto legal como ilegal.

Entre 1986 y 1988, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) arrojó unos datos que reflejan un área de distribución de la especie que se extendía por 100 000 kilómetros cuadrados, repartidos en el cuadrante noroccidental del país; mientras que el segundo estudio nacional de lobos en España llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en 2016 estimó la presencia de doscientos noventa y siete grupos de lobos distribuidos por 91 620 kilómetros cuadrados, entre los años 2012 y 2014. De doscientos noventa y cuatro grupos entre 1986 y 1988 se pasa a doscientos noventa y siete grupos.

A partir de estos datos oficiales, resulta imposible entender la vehemencia con la que en diferentes sectores y medios se ha sostenido una «expansión permanente» del lobo en nuestro país durante décadas. Ya hay más águilas imperiales y más linces ibéricos en libertad que lobos en nuestro país, sin que ello haya causado el más mínimo sonrojo en buena parte de la sociedad que ha cacareado una recuperación del lobo que no ha tenido lugar, y que constituye una de las posverdades más indecentes sostenidas en el panorama ambiental de España.

La percepción pública y mitos sobre el lobo ibérico

La especie del lobo ibérico ha sido tanto denostada como ensalzada, en vigor de los sucesivos debates que se han tenido en torno a su preservación en zonas rurales. De un lado, los ganaderos insisten en desregular su caza, como protección de sus cabezas de ganado. Del otro, asociaciones ecologistas e instituciones insisten en que muchos de los ataques registrados han sido indebidamente atribuidos al lobo ibérico.

Impacto de la superstición y mitos en su imagen

No cabe considerar incompatibles los intereses humanos (caza y ganadería) con el lobo. Los ungulados salvajes que constituyen piezas cinegéticas no son propiedad de los cazadores, sino un bien público. El mejor y más eficiente regulador natural en el hemisferio norte son las poblaciones de depredadores apicales, como los lobos.

En cuanto al supuesto conflicto con los intereses agroganaderos, no es tal en los países occidentales, por lo que está ampliamente sobredimensionado. Todos los diagnósticos acerca de la incidencia del lobo sobre la ganadería están basados en la atribución exclusiva de bajas a los lobos, lo cual no es cierto, ya que no se llevan a cabo peritajes genéticos que permitan corroborar con exactitud dicha afirmación.

Existen ataques imputables a perros incontrolados en áreas con presencia estable o esporádica del lobo. Concretamente, en zonas con presencia estable y continua de lobos, como en Castilla y León (la región que aglutina el 60 % de los lobos de España), su incidencia no supera el 0,06% del total de la cabaña ganadera (más de cuatro millones y medio de reses), suponiendo una compensación económica a los ganaderos afectados de menos de un millón de euros, según datos de 2017.

Desmontando tópicos sobre ataques a la ganadería

La presencia de depredadores apicales en zonas en las que el ganado pasta libremente, sin pastores, ni cercas, ni perros y sin ser recogido de noche, implica dos tipos de soluciones: que los predadores y el ganado se separen drásticamente en el espacio y/o en el tiempo, inviable, o que se cambien las prácticas ganaderas y se proteja a las reses para evitar la predación natural.

La coexistencia de la ganadería con lobos es alcanzable, demostrable, actual y común en territorios donde la especie no ha llegado a desaparecer y que han mantenido el conocimiento tradicional basado en la presencia humana, en la vigilancia del ganado y la implementación de medidas preventivas. Obviamente, dejando al margen intereses monetarios (compensación económica de los daños), que suponen un enorme foco de picaresca a nivel nacional.

La incidencia del lobo es insignificante sobre la actividad agroganadera en términos estadísticos. Una parte de esa incidencia ni siquiera le corresponde realmente, suelen ser perros no controlados, muertes naturales, etc. La pervivencia de muchos productores agrarios depende de ingentes subvenciones públicas (PAC), a las cuales hay que añadir compensaciones por daños, que están asociadas a la preservación de la biodiversidad (y de los lobos), no para lo contrario. Por tanto, no debería ser compatible recibir subvenciones PAC y actuar «matando» lobos o pidiendo que se maten.

Convivencia entre lobos y actividades humanas

Los animales salvajes no son un bien privativo de los habitantes rurales. Son de todos, y por ello su gestión ha de ser inexcusablemente pública, bajo la premisa del interés general. Debemos actuar como ciudadanos y consumidores responsables, exigir derechos en la trazabilidad ambiental de los productos del sector primario.

Prácticas preventivas para la coexistencia

Las organizaciones profesionales agroganaderas sostienen recurrentemente la necesidad de controlar letalmente a los lobos y otras especies salvajes, sorprendentemente esgrimiendo que su producción es sostenible y garante de la biodiversidad. Nada más lejos de la realidad. La ganadería no implica la mejora de la biodiversidad, como tampoco lo hacen la minería ni otras tantas actividades humanas. Es más, si esos productos son incompatibles con la biodiversidad (lobos incluidos) y están subvencionados públicamente, como consumidores tenemos derecho a saberlo y actuar en consecuencia, porque esa producción de bienes de consumo implica de facto el exterminio de lobos, es decir, de la biodiversidad.

Matar lobos no reduce el furtivismo ni reduce la incidencia sobre la cabaña ganadera ni mejora la percepción social. De hecho, las evidencias científicas disponibles nos indican que la gestión letal de lobos está contraindicada. Esa gestión supone perturbar la organización y estructura de una especie social, es decir, del lobo por excelencia. No existen evidencias científicas de lo contrario, por lo tanto, no cabe argumentar que ese conocimiento no es firme. Los datos acumulados disponibles en España bastarían para rebatir a quienes sostengan que controlar la población de lobos sea necesario. A todo esto se añade que, debido al estatus de especie protegida del lobo, no se puede matar a estos animales intencionadamente, ni mucho menos se pueden controlar cinegéticamente.

El papel de los perros no controlados en los ataques

Los perros no controlados desempeñan un papel significativo en los ataques a la ganadería. A menudo, siendo erróneamente atribuidos a los lobos. Estos perros, que pueden ser domésticos o asilvestrados, representan una amenaza para el ganado y complican los esfuerzos de conservación del lobo ibérico. Sin un control adecuado, los perros pueden causar más daños que los lobos, perpetuando el conflicto entre ganaderos y conservacionistas.

La identificación precisa de los responsables de los ataques es crucial para abordar este problema. La implementación de pruebas genéticas puede ayudar a diferenciar entre ataques de lobos y de perros, proporcionando datos más precisos para la gestión de conflictos. Además, el control de la población de perros no controlados es esencial para reducir su impacto en la ganadería y mejorar la percepción del lobo.

Abordar el problema de los perros no controlados es un paso importante hacia la mejora de la coexistencia entre lobos y actividades humanas. Al reducir los ataques erróneamente atribuidos a los lobos, se puede fomentar una percepción más positiva de esta especie y apoyar los esfuerzos de conservación.

Iniciativas para la protección del lobo ibérico

Aunque quede mucho trabajo por hacer y mito por desmontar, la situación del lobo ibérico ha mejorado en los últimos años. El peligro que enfrenta esta especie puede mitigarse, fruto de una mayor concienciación y de iniciativas como como las que dirige ASCEL.

El trabajo de ASCEL en la protección del lobo

La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) persiguió la inclusión del lobo en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en España en todo el territorio nacional para que haya políticas activas de conservación de la especie, mejores herramientas jurídicas para luchar contra la persecución ilegal que asola a este animal, impidiendo que sea objeto de explotación cinegética y control poblacional por ley. El cumplimiento del marco legal que protege al lobo permitiría su recuperación y conectividad con otras poblaciones, en lo que sería un rescate genético que aumentaría las probabilidades de conservación a largo plazo.

El estancamiento de la distribución del lobo que arrojaban los datos oficiales, la legislación nacional sobrevenida y la inacción efectiva de estrategias generales de protección real del lobo sirvió de base a ASCEL. Ante este panorama, inició una acción administrativa y judicial reglada en 2019. ASCEL se apoyó en el mejor conocimiento legal y científico del panorama conservacionista español para evidenciar la situación desfavorable por la que pasaba la población de lobos en España.

Acciones legales y avances en la conservación

Esas acciones, en combinación con otras efectuadas por nosotros en distintos estamentos internacionales y nacionales, se plasmaron en una obligación administrativa para el Ministerio para la Transición Ecológica. Este tuvo que tramitar la petición subsidiaria de ASCEL para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) que figura en el Real Decreto 139/2011 el 20 de septiembre de 2021. Desde esa fecha, el lobo pasaba a ser una especie protegida en el ámbito nacional. Fue el último depredador apical terrestre en unirse a ese selecto club (osos pardos y linces ibéricos ya estaban protegidos). Ese estatus supone la incompatibilidad de la gestión letal y caza de sus individuos con su conservación, gracias a la acción de ASCEL, como menciona el propio BOE.

De esta manera, aunque aún insuficiente para ASCEL, que persigue la protección proactiva del lobo a través de la catalogación y no solo el listado (protección pasiva), se unificó el estatus legal. Con él, llegó el fin de la fragmentación de la gestión por comunidades autónomas en España. Este hito no tiene parangón en la conservación de la biodiversidad en España.

Sin embargo, este hito vuelve a estar en riesgo. En abril de 2024 fue aprobada una moción para la eliminación del lobo del LESPRE. Qué sucederá a continuación, solo el tiempo lo dirá. Pero esta historia aún no ha terminado.