El maquis encarna la lucha guerrillera antifranquista, perviviendo hasta bien entrada la década de los sesenta. En ciertos momentos, supone un verdadero quebradero de cabeza para el Estado, que lo combate en todos los ámbitos, incluido el cultural. El régimen dictatorial intenta anular cualquier rastro de romanticismo en este nuevo guerrillero español que «se echa al monte», situándolo en el extremo opuesto de los patrióticos bandoleros que se levantan contra las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia, cuyo ejemplo literario más destacado es la novela Juan Martín el Empecinado (1874), de Benito Pérez Galdós.

La imagen del maquis en la novela y el teatro

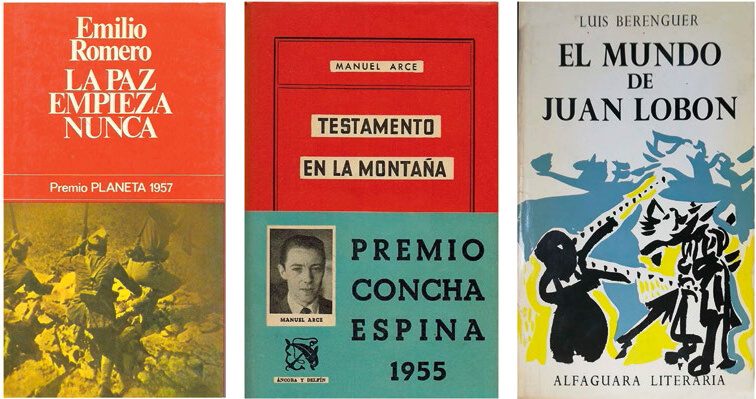

La dictadura franquista mueve todos los recursos de su aparato ideológico para conseguir este fin. Se conceden premios y subvenciones a novelas que degradan la imagen de la guerrilla, independientemente de la calidad literaria de dichas obras. Títulos como La paz empieza nunca (Premio Planeta, 1957), de Emilio Romero, Testamento en la montaña (Premio Concha Espina, 1955), de Manuel Arce, o El mundo de Juan Lobón (Premio de la Crítica, 1967), de Luis Berenguer, tienen en común que en su argumento se criminaliza a los guerrilleros.

La lista es mucho más larga, y su calidad literaria aún más limitada, ya que algunos miembros de la Benemérita dejan por escrito, motu proprio, su lucha contra el maquis. Así sucede por ejemplo en la novela La sierra en llamas (1953), de Ángel Ruiz de Ayúcar, o en La lucha contra el crimen y el desorden. Memorias de un teniente de la Guardia Civil (1957), de Cándido Gallego Pérez.

En ellas se niega cualquier aspecto político o humano que justifique la lucha guerrillera, a la que simple y llanamente se tilda de organización criminal. Los miembros del maquis son retratados como auténticos villanos que viven del crimen, extorsionando a la ciudadanía española durante los difíciles años de la posguerra. La literatura franquista intenta así cercenar las simpatías que despierta el maquis en los espacios rurales más alejados, en los que los guerrilleros recaban apoyos clandestinos y obtienen una línea de suministros para continuar la guerra.

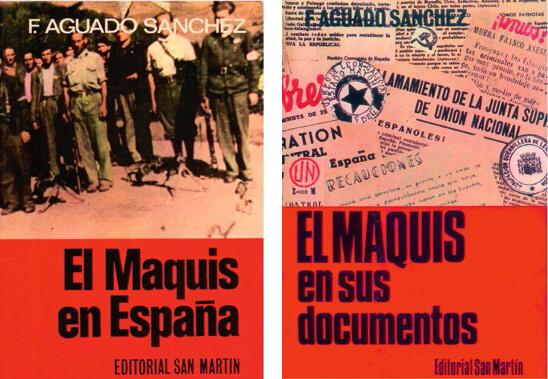

La Benemérita incluso se atreve con el ensayo de corte histórico, produciendo textos en los que los hechos se manipulan con la misma libertad que en la ficción. Baste nombrar como ejemplo El maquis en España (1975) y El maquis en sus documentos (1976), de Francisco Aguado Sánchez. A pesar de estar escritos en las postrimerías del franquismo, sus planteamientos siguen siendo de lo más caduco. El historiador y teniente coronel de la Guardia Civil realiza un recuento nada objetivo de las actividades «delictivas» de los guerrilleros, a los que denomina «bandoleros comunistas», y escribe una loa a los esfuerzos de la Guardia Civil para combatir el maquis, que son —cito literalmente sus palabras— «esos criminales de posguerra dedicados a derruir el orden legítimamente establecido por el general Franco».

En la dictadura, aparato ideológico y aparato represor van de la mano a la hora de combatir el fenómeno del maquis. Por suerte, la imagen internacional del maquis es bien distinta. Como es sabido, los exiliados de la Guerra Civil participan activamente en la lucha europea contra el fascismo, y «el maquis español» mantiene su halo romántico y heroico. Así lo refleja la exigua literatura escrita desde el exilio español en la que se nombra a estos guerrilleros republicanos.

El maquis aparece en algunos textos significativos, siendo el más destacado La niña guerrillera, obra de teatro de José Bergamín que se publica en México en 1945.

A lo largo de sus páginas se mencionan muchos aspectos de la realidad guerrillera, como las torturas y persecuciones por parte de las fuerzas de represión del régimen de Franco, la presencia de soplones y colaboradores de dicho régimen que denuncian a los miembros del maquis o la presencia de falangistas al otro lado de los Pirineos, que ayudan a soldados alemanes a escapar y los cruzan a España desde la recién liberada Francia.

Por supuesto, también se destacan elementos que ya aparecen en obras anteriores de Bergamín como La hija de Dios: cosas como el apoyo con que el maquis cuenta en el país vecino o la necesidad de una «nueva reconquista» de España, juego de palabras no exento de humor ideado por Bergamín, que responde al término de «cruzada» que enarbolaban los integrantes del bando sublevado contra la República durante la Guerra Civil. Bergamín, que posiblemente es la voz más activa desde el exilio en lo que a lucha antifranquista se refiere, trabaja activamente en todos los frentes, incluido el literario, con la esperanza de que tras la derrota europea del nazismo la comunidad internacional acabe con el régimen dictatorial del general Franco.

La niña guerrillera solo puede entenderse dentro de estas coordenadas. Por ello, cuando el autor retoma el tema en su original versión de La sangre de Antígona (1956), se percibe a un Bergamín desesperanzado. El escritor no olvida su compromiso con la causa republicana, pero la situación internacional ha cambiado enormemente, y en su literatura subyace un lamento de dolor ante la indiferencia de la comunidad internacional, que se niega a intervenir militarmente y acabar con el fascismo en España.

Otros escritores de teatro en el exilio también se ocupan de la Guerra Civil y la guerrilla. Con Bergamín, el otro gran intelectual que escribe sobre el maquis es Max Aub, autor de la obra teatral Los guerrilleros (1944). Aub posee una honda experiencia escénica gracias a El Búho, el famoso grupo de teatro universitario español integrado en las Misiones Pedagógicas de la República española, de modo que prueba suerte en los escenarios y en 1948 estrena Los guerrilleros en el Teatro de los Electricistas de Ciudad de México, incluyendo en el reparto a miembros del círculo formado por la comunidad de intelectuales y artistas españoles exiliados. Ricardo Morales, otro miembro de El Búho, hará lo propio en el exilio chileno ocupándose de la guerrilla en su obra Los culpables (1964).

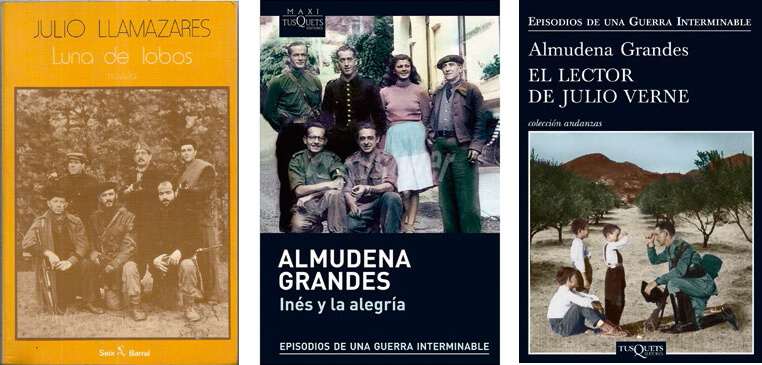

Así las cosas, es necesario que llegue la democracia a España para que, poco a poco, se recupere y reivindique en su justa medida el movimiento guerrillero del maquis. Novelas señeras al respecto son Luna de lobos (1985), de Julio Llamazares; la pentalogía de Alfons Cervera formada por las novelas El color del crepúsculo (1995), Maquis (1997), La noche inmóvil (1999), La sombra del cielo (2003) y Aquel invierno (2005); y, en fechas mucho más recientes, el trabajo de Almudena Grandes en Inés y la alegría (2010) y El lector de Julio Verne (2012).

El maquis en el cómic

El tebeo se utiliza por ambos bandos como un poderoso instrumento de difusión ideológica durante toda la Guerra Civil. Por ello, en la primera posguerra, los historietistas republicanos son represaliados de muy diversas maneras.

Hay desaparecidos y fusilados, como los tristemente célebres Vicent Miguel Carceller y Carlos Gómez Carrera, alias Bluff, ejecutados en 1940 por publicar durante la guerra viñetas satíricas de Franco en la revista valenciana La Traca. Hay historietistas que cumplen penas de prisión, como el popular Escobar, futuro creador de Zipi y Zape y Carpanta, condenado a seis años de cárcel. Y, finalmente, hay muchos otros casos en los que, simplemente, se les prohíbe continuar ejerciendo su profesión.

Por supuesto, a todo ello hay que sumar la férrea presencia de la censura en todos los tebeos editados durante la dictadura, por lo que resulta imposible realizar ninguna crítica abierta al régimen franquista, que sigue utilizando el cómic como medio para difundir la ideología falangista y los valores propios del nacionalcatolicismo.

En los tebeos infantiles y juveniles se elude en la medida de lo posible el tema de la propia guerra, con el claro objetivo de borrar el conflicto de la memoria de las nuevas generaciones. Y las pocas veces que se hace referencia a él, como por ejemplo en el 25 aniversario del inicio del conflicto, se realiza una loa sin concesiones al «glorioso alzamiento nacional».

Un ejemplo perfecto al respecto de la escasez de publicaciones sobre la Guerra Civil se encuentra en la popular colección de Boixcar Hazañas Bélicas. La saga ambienta sus historias en batallas pertenecientes a la Primera y Segunda Guerra Mundial y, en su última etapa, en la guerra de Corea, pero jamás en la Guerra Civil española.

Así las cosas, no es de extrañar que, en las dos únicas ocasiones en las que aparece la figura del maquis en Hazañas Bélicas, sea exclusivamente para referirse a los héroes de la Resistencia francesa; por supuesto, ignorando cualquier tipo de relación entre los guerrilleros franceses y sus homónimos españoles.

Por desgracia, esta es la imagen que prevalece del maquis en el resto de los países. No hay cómics sobre este fenómeno en España; de hecho, ni siquiera se toca de refilón la integración de los exiliados republicanos en los maquisards franceses y en las milicias extranjeras del ejército regular francés.

Y no debiera haber sido así, al menos en el cómic franco-belga, que tiene sólidas razones para ofrecer una visión mucho más equilibrada y veraz del fenómeno del maquis, ya que gran parte de la industria editorial está en manos de la izquierda, la opinión pública no ve con buenos ojos el régimen franquista y, además, cuenta con diversos exiliados españoles entre los dibujantes más conocidos en Francia.

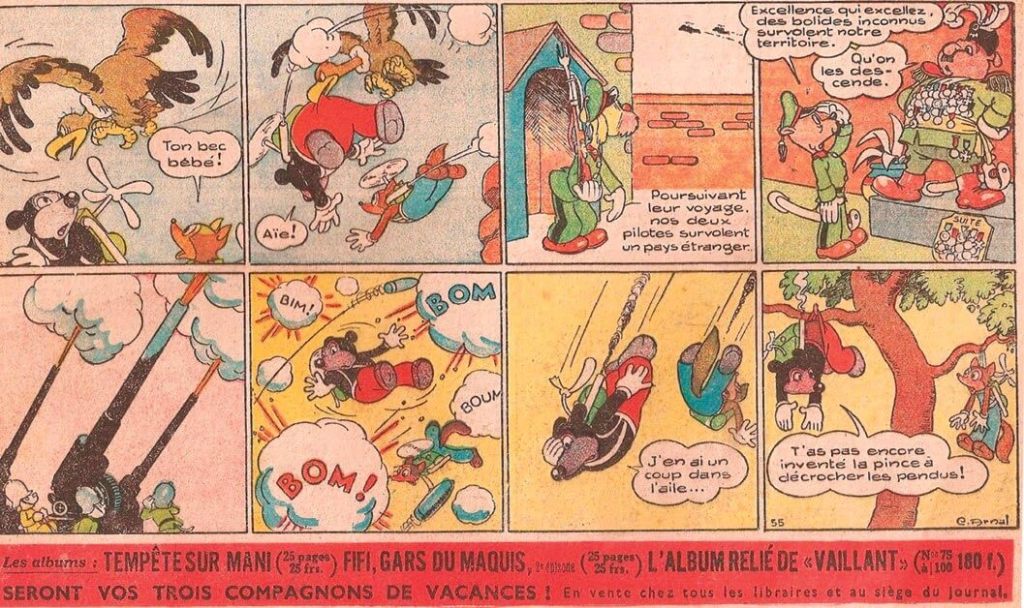

Quizá el caso más destacado de todos ellos es el de José Cabrero, alias Arnal, creador de los populares personajes infantiles del perro Piff y el gato Hercule. Este historietista es un republicano español exiliado en el país galo. Combate el nazismo, y por ello es llevado al campo de concentración de Mauthausen, donde permanece hasta el final de la guerra. Sin embargo, a pesar de conocer muy bien la realidad de la guerrilla, sus cómics comerciales nunca se ocupan de los guerrilleros españoles, ni realizan sátiras antifranquistas, aunque hay una página de Placid y Muzo en la que ambos personajes intentan colarse clandestinamente en un país extranjero y son repelidos a cañonazos por orden de un dictador cuajado de condecoraciones militares. Este ejemplo podría ser una sátira velada de la España de Franco; de ser así, se trata de un caso singular dentro de los cómics franceses de la época.

Esta escasez de referencias al maquis es probablemente una simple cuestión chauvinista, fruto de la incorporación del mito de la Résistance al imaginario nacional francés. La industria editorial gala apoya y difunde con entusiasmo esta lectura, que ayuda a borrar otro fenómeno mucho más incómodo, el del collaborationnisme. Para lograrlo, se exacerba la presencia francesa en la actividad guerrillera, y se olvida el papel esencial que juegan en la Resistencia gala los exiliados españoles.

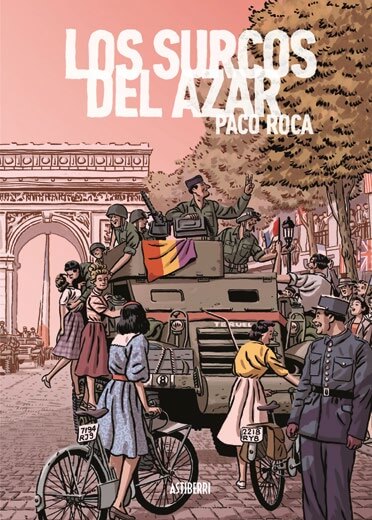

El caso más sangrante lo refleja muchos años después Paco Roca en el cómic Los surcos del azar (2013), en el que se narra la liberación de París del dominio nazi por parte de La Nueve, una compañía formada íntegramente por exiliados españoles de la Guerra Civil, cuya participación en este hito de la guerra estuvo olvidada durante décadas.

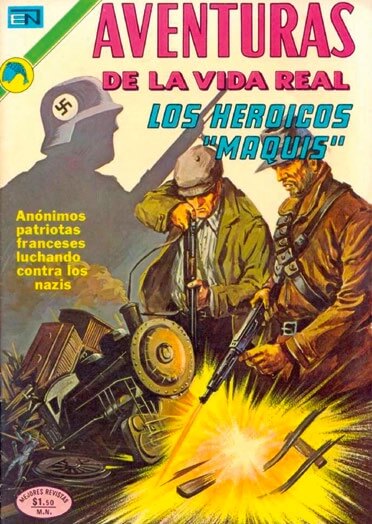

En los países hispanoparlantes, a pesar de compartir una lengua común y de recibir a un significativo número de exiliados españoles, el tratamiento del tema del maquis no varía. El mito de la Resistencia francesa se exporta sin fisuras y, por tanto, nunca se nombra a los guerrilleros españoles. Así sucede por ejemplo en México en Los heroicos «maquis» (1973), dentro la colección Aventuras de la vida real, de la editorial Novaro.

En resumen, el maquis es ignorado en los cómics durante décadas, y es necesario que llegue la transición para que la situación cambie. Como todo está por hacer, lo primero que se recupera es el tema de la Guerra Civil en sí misma, que por fin deja de ser un tabú, protagonizando viñetas satíricas y tiras en revistas como Cimoc, El Víbora, El Jueves, Totem, El Papus, etc.

Y son necesarios unos cuantos años más para que el maquis aparezca específicamente como protagonista de novelas gráficas como Sordo (2008), de David Muñoz y Rayco Pulido, Quico Sabaté. El expropiador justiciero (2016), de Marc Vilà, o El arte de volar (2009), de Antonio Altarriba y Kim, basado en la vida del padre del guionista, que combate en su juventud como soldado en el bando republicano y que sobrevive en la Resistencia al sur de Francia durante los años de la posguerra.

Sin embargo, no quisiera terminar este artículo sin reconocer a algunas publicaciones extranjeras como Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné o Cuadernos de Ruedo Ibérico que, algo más tarde, a partir del los últimos años de la década de los 60, muestran una notable sensibilidad ante el problema de la dictadura en España. Entre otros autores, allí publica sus sátiras del franquismo Andrés Vázquez de Sola. Muchos republicanos exiliados convierten estas caricaturas en un arma y las envían a España por correo, camufladas entre las páginas de libros de temática nada sospechosa. Este fenómeno constituye una particular forma de lucha de guerrilla, cuya munición son estos dibujos enviados clandestinamente a suelo español.

Quizá, por ello, mi sátira favorita del régimen franquista de posguerra es una ilustración del mexicano Rafael Freyre titulada Por bulerías, publicada en el periódico España y la paz. El autor dibuja a Franco travestido de flamenca, bailando al ritmo que marca el Tío Sam con la guitarra española. La pieza que interpreta el personaje yanqui es la copla La bien pagá, en referencia directa al Plan Marshall y a los intentos del régimen franquista por conseguir el reconocimiento internacional. Su temprana fecha de publicación, ya que es coetánea del plan de ayudas del gobierno norteamericano para Europa, la convierte en una obra pionera y sirve para ejemplificar que hasta en los momentos más difíciles, en el mundo de la historieta, la oposición al régimen franquista nunca fue silenciada del todo.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.