Las extinciones masivas han jugado un papel fundamental en la configuración de la vida en la Tierra. Las famosas "Cinco Grandes Extinciones", ampliamente documentadas en el registro fósil, han marcado transiciones importantes en la biodiversidad del planeta y han dejado huellas indelebles del ocaso de especies y el nacimiento de otras nuevas. Actualmente, estamos presenciando la sexta gran extinción masiva, el Antropoceno, provocada por la actividad humana. Sin embargo, un aspecto omitido a menudo es la existencia de eventos similares anteriores a estas cinco grandes extinciones.

El mundo antes de las cinco grandes extinciones masivas

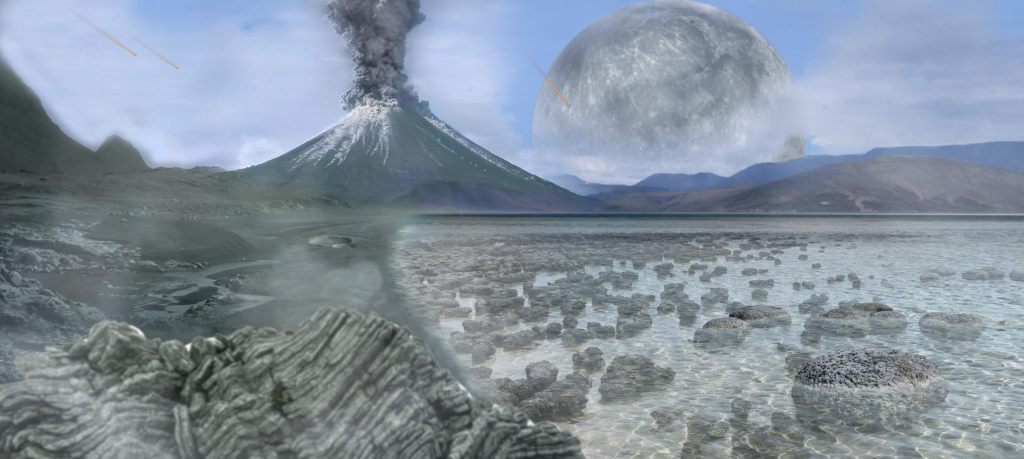

La primera gran extinción masiva, reconocida como tal, aconteció entre 450 y 440 millones de años atrás, en el límite Ordovícico-Silúrico, constituyendo dos eventos sucesivos de extinción. Anteriormente, durante el Cámbrico (entre 540 y 520 millones de años), la vida experimentó una diversificación masiva. No obstante, la existencia de la Tierra es mucho más antigua, se remonta al Precámbrico, que abarca desde su formación, hace aproximadamente 4543 millones de años, hasta 542 millones de años, ocupando el 88% de la historia terrestre. El Precámbrico se divide en los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico.

Hasta donde sabemos, la vida comenzó entre 4000 y 3900 millones de años atrás, marcando el inicio del eón Arcaico y la formación de la biosfera. Durante los primeros millones de años, la vida evolucionó principalmente a través de adaptaciones bioquímicas, incluyendo la transición del ARN al ADN como material genético principal. Un hito crucial fue el desarrollo de la fotosíntesis.

Las primeras formas de fotosíntesis eran anoxigénicas (sin oxígeno), pero a partir de cierto momento, las cianobacterias arcaicas, precursoras de sus descendientes modernas y de los cloroplastos de algas y plantas, comenzaron a obtener energía de la luz del sol y expulsar, a cambio, oxígeno como residuo. Era la fotosíntesis oxigénica que iba a cambiar el mundo.

La primera gran extinción conocida

La Gran Oxidación, también conocida como la crisis del oxígeno, representa el primer gran evento de extinción y cambio radical, marcando el fin del eón Arcaico y el comienzo del Proterozoico, hace unos 2500 millones de años. Este evento fue un desastre ambiental sin precedentes, con el oxígeno actuando como un gas tóxico para muchos organismos. El oxígeno que respiramos hoy procede de aquel evento, que duró casi dos mil millones de años.

Pero la vida siempre se abre camino y, mientras la mayor parte de los organismos se iba extinguiendo paulatinamente por efecto de la intoxicación por oxígeno, algunos conseguían sobrevivir, adaptarse a ese nuevo gas e incluso incorporarlo como parte de su metabolismo en un nuevo avance evolutivo: la respiración aeróbica.

El desarrollo de la simbiogénesis —asociación de células en simbiosis interna— aportó, además, una nueva dimensión a la vida. Surgieron células con núcleo, que no tardaron en asociarse con bacterias capaces de respirar. Habían surgido las mitocondrias. Los cloroplastos se formaron poco más tarde de forma parecida. Los océanos se volvieron a llenar de vida.

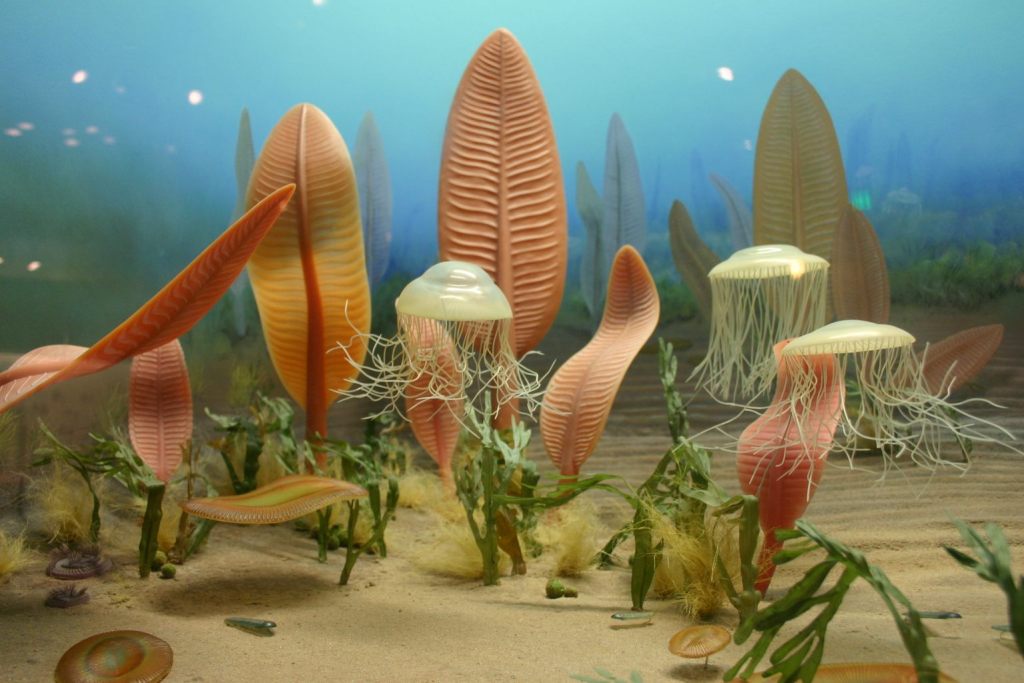

Y gracias al oxígeno y la respiración, los seres vivos obtenían más energía de los alimentos. Eso permitió el desarrollo de cuerpos celulares más grandes, y en última instancia, la formación de asociaciones entre células. La evolución de la pluricelularidad abrió el camino a la diversificación de formas de vida más complejas. Hace unos 630 millones de años, la vida exhibía una amplia gama de formas y tamaños. Una diversidad nunca vista hasta entonces, que recibió el nombre de biota o fauna de Ediacara.

La extinción masiva que dio forma a la vida compleja

La biota de Ediacara simbolizaba el pico de complejidad en la vida terrestre hasta ese momento. Este período floreciente, sin embargo, estaba destinado a extinguirse. Las causas exactas de este declive y extinción siguen siendo difusas, pero evidencias apuntan hacia la fragmentación del supercontinente Pannotia como un factor crítico.

Hace aproximadamente 540 millones de años, Pannotia se desgajó en cuatro fragmentos, un evento monumental que provocó un aumento en el nivel del mar, cambios drásticos en el clima global y alteraciones catastróficas en la química de los océanos. Estas transformaciones ambientales resultaron en la extinción de la mayoría de la biota de Ediacara, incapaz de adaptarse a las nuevas condiciones.

Este suceso marca, además, el límite entre el Precámbrico y el Paleozoico, y el inicio del Cámbrico. Como es habitual tras una extinción masiva, numerosos nichos ecológicos quedaron vacantes, ofreciendo oportunidades para el surgimiento de nuevas formas de vida. Los organismos emergentes, aprovechando rápidamente estas condiciones, se adaptaron a un entorno transformado. La composición oceánica, enriquecida con carbonatos, incentivó la aparición de conchas y esqueletos, llevando a una dinámica evolutiva previamente inexistente: competencia y depredación.

Esta nueva dinámica, combinada con una tasa elevada de mutación, propició un laboratorio natural para la evolución, experimentando con nuevas formas y estructuras. Este periodo probablemente representó el pico de variabilidad biológica en la historia de la vida. Durante la conocida como radiación evolutiva del Cámbrico emergieron la mayoría de los grandes grupos de animales existentes hoy, incluyendo artrópodos y vertebrados. La vida compleja existe gracias a aquella gran extinción.

Referencias:

- Hodgskiss, M. S. W. et al. 2019. A productivity collapse to end Earth’s Great Oxidation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(35), 17207-17212. DOI: 10.1073/pnas.1900325116

- Landing, E. et al. 2018. Early evolution of colonial animals (Ediacaran Evolutionary Radiation–Cambrian Evolutionary Radiation–Great Ordovician Biodiversification Interval). Earth-Science Reviews, 178, 105-135. DOI: 10.1016/j.earscirev.2018.01.013

- Schirrmeister, B. E. et al. 2015. Cyanobacteria and the Great Oxidation Event: evidence from genes and fossils. Palaeontology, 58, 769-785. DOI: 10.1111/pala.12178

- Shahkarami, S. et al. 2017. Discriminating ecological and evolutionary controls during the Ediacaran–Cambrian transition: Trace fossils from the Soltanieh Formation of northern Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 476, 15-27. DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.03.012

- Sokolov, B. 2012. Precambrian paleontology and acrochrons of the biosphere evolution: On the theory of the expanding biosphere. Stratigraphy and Geological Correlation, 20, 115-124. DOI: 10.1134/S0869593812020074

- Wignall, P. 2019. 4. The great catastrophes. Extinction: A Very Short Introduction. DOI: 10.1093/ACTRADE/9780198807285.003.0004