En la madrugada del 19 de mayo de 2024, a las 0:46 (22:46 del 18 de mayo en tiempo universal), los cielos de Extremadura y el norte de Portugal se colorearon debido a un evento astronómico excepcional, convirtiendo la noche en día por unos instantes. Una enorme bola de fuego seguida por una estela de luz verde azulada cruzaba el cielo produciendo lo que se denomina técnicamente como superbólido. El inesperado fenómeno celeste atravesó la atmósfera antes de desintegrarse sobre el Atlántico, siendo tan espectacular que no pasó desapercibido para nadie, quedando retratado en decenas de fotos y vídeos en las redes sociales.

El evento lo produjo el impacto de una roca espacial de casi 1 m de diámetro que entró en la atmósfera terrestre a 150.000 km/h. A pesar de su relativamente pequeño tamaño, liberó una energía equivalente al 1% de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Por suerte para la vida en la Tierra, tenemos un escudo natural que nos protege de estos proyectiles hipersónicos: la atmósfera terrestre. Debido a su enorme velocidad, la fricción con las partículas del aire desintegró el objeto a medida que avanzaba, volviéndolo incandescente e ionizando el gas a su alrededor, lo que generó su brillo característico.

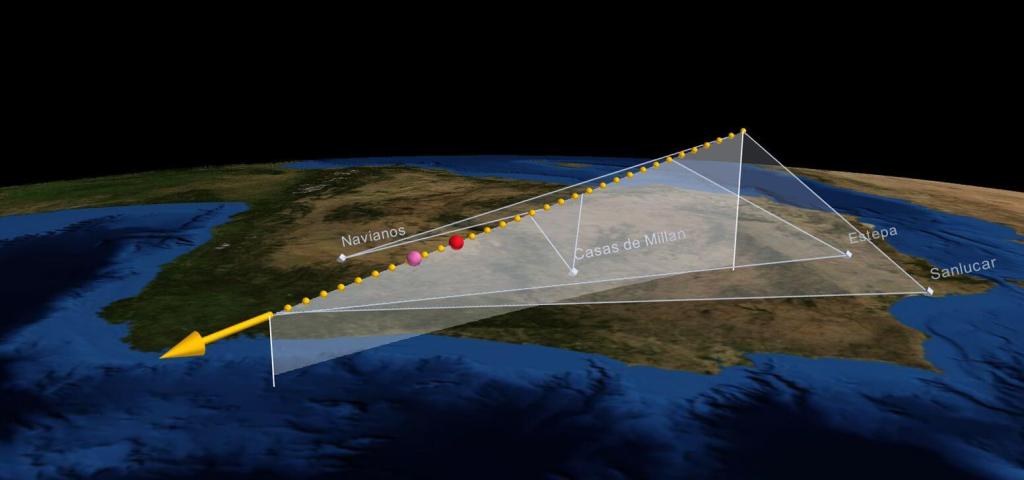

El superbólido comenzó a ser visible a unos 140 km de altura y penetró hasta llegar a los 54 km con un ángulo rasante. Por poner una referencia de comparación: los aviones vuelan a 10 km, mientras que los viajes de turismo espacial de Blue Origin alcanzan los 100 km. Fue registrado por múltiples estaciones de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN) y la Agencia Espacial Europea (ESA). La precisión y amplitud de los datos obtenidos ha permitido a nuestro equipo analizar con gran detalle (y en tiempo récord) su trayectoria y órbita de procedencia en el sistema solar [1].

Para estimar la consistencia del meteoroide, primero determinamos su velocidad y la altura a la que se fragmenta (donde se producen las grandes fulguraciones). Con estos datos y la densidad atmosférica a esa altitud, podemos calcular la presión aerodinámica que experimentó en ese momento. Esta presión, al superar la consistencia de la roca, provoca su fragmentación, permitiéndonos estimar la densidad del cuerpo.

A pesar de su relativamente pequeño tamaño, liberó una energía equivalente al 1% de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima.

A medida que el meteoroide penetra más en la atmósfera, la densidad atmosférica aumenta, incrementando la presión y facilitando su desintegración. Considerando estos factores, estimamos que la consistencia del meteoroide era similar a la de las condritas carbonáceas, un tipo de meteorito que contiene entre un 1% y un 4% de carbono. Curiosamente, un estudio reciente de las muestras recolectadas por la misión OSIRIS-REx de la NASA reveló valores de densidad similares, lo que sugiere que asteroides como Bennu podrían producir proyectiles capaces de llegar a nuestro planeta [2].

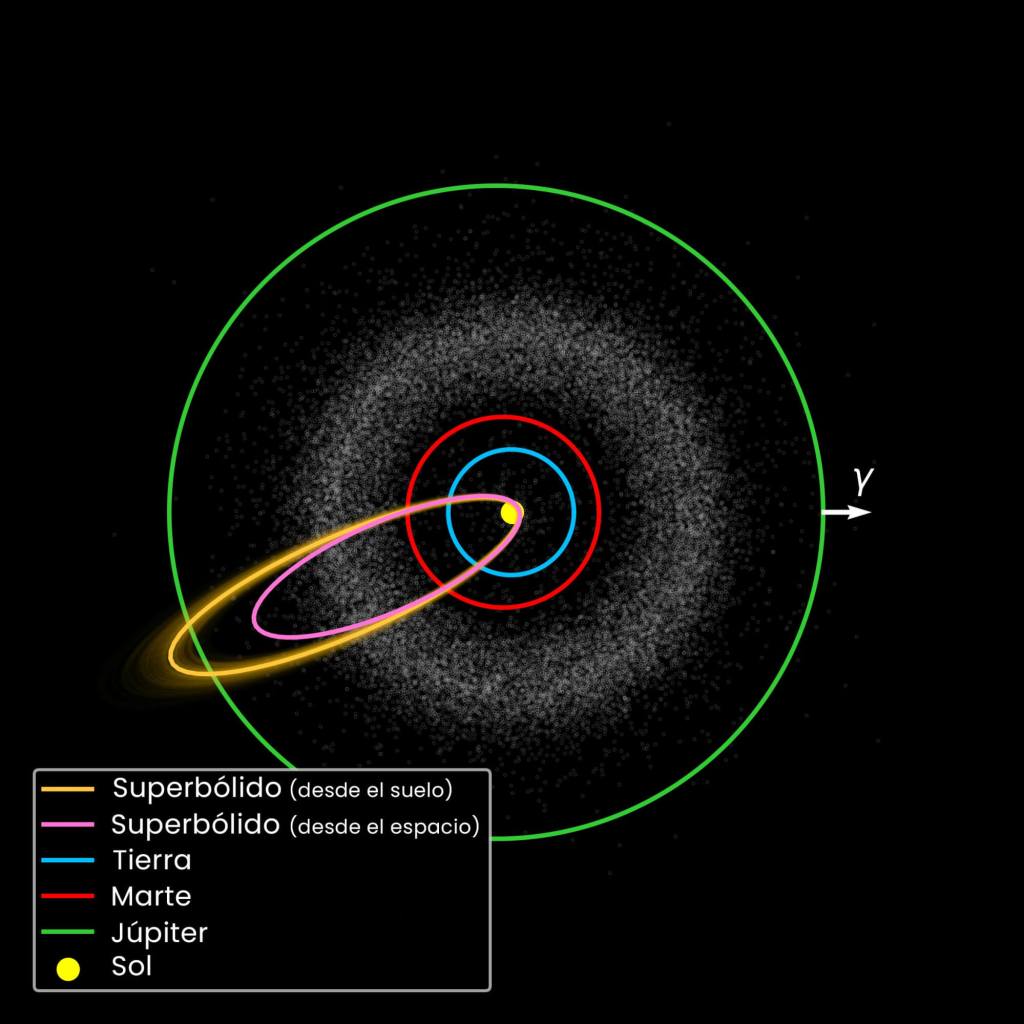

Su órbita heliocéntrica, es decir, la órbita alrededor del Sol que poseía antes del impacto, presentaba un baja inclinación y alta excentricidad, sugiriendo un origen en la parte exterior del cinturón principal de asteroides, cruzando la órbita de Júpiter. Quizás un cometa de largo periodo sufriera un encuentro cercano con el gigante gaseoso, desgajándose y produciendo un cuerpo de alta excentricidad retenido en el límite del cinturón de asteroides. O quizás fuese un cometa que se acercó demasiado al Sol, fragmentándose y generando una nube de escombros, uno de los cuales alcanzó nuestro planeta tras completar algunas revoluciones al Sol.

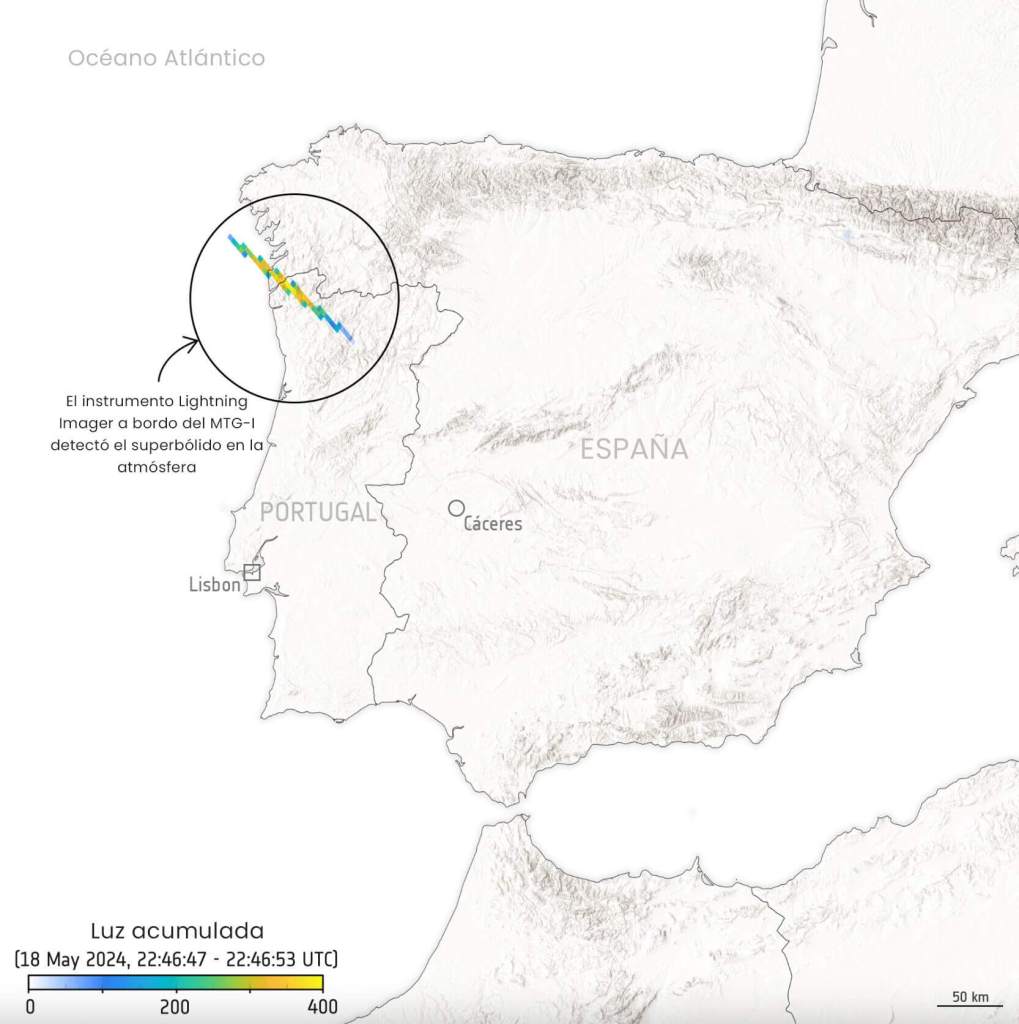

El Departamento de Defensa de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la NASA para publicar las detecciones de superbólidos realizadas por sus satélites espías, diseñados originalmente para vigilar ensayos de bombas nucleares. En nuestro estudio, hemos comparado estos datos, disponibles en la página web de Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas inglés) [3], mostrando un alto grado de concordancia. El superbólido también fue captado por el satélite Meteosat de la ESA. El evento fue tan luminoso que el satélite meteorológico Meteosat de Tercera Generación, ubicado a 36.000 km de distancia en órbita geoestacionaria, fue capaz de detectarlo con su instrumento para observar descargas eléctricas en nubes de tormenta.

El análisis de eventos tan luminosos como el superbólido del 19 de mayo es de gran interés para la ciencia, ya que pueden indicar la presencia de meteoritos recuperables, de inmenso valor para el estudio de los orígenes y evolución de nuestro sistema solar. Por ello, desde mediados del siglo pasado, se han establecido redes de detección de bólidos en todo el mundo para monitorear estos fenómenos.

En España, desde el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC) y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) se coordina la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN). Este proyecto de ciencia ciudadana con más de 25 años de historia integra tanto estaciones profesionales como contribuciones realizadas por personas aficionadas. Las estaciones registran alrededor de 5.000 bólidos anualmente, pero solo unos pocos tienen el potencial de producir meteoritos. De hecho, hemos logrado recuperar y caracterizar tres meteoritos en España: Villalbeto de la Peña, Puerto Lápice y Traspena. Nuestra base de datos facilita identificar caídas de meteoritos e incluso podría permitir asociar meteoritos encontrados casualmente con eventos anteriores. Gracias al esfuerzo colectivo, mantenemos un listado público actualizado [4] de todos los eventos meteóricos ocurridos en la península ibérica, las islas Baleares y Canarias y, en menor medida, de Portugal y el norte de África, donde captamos grandes bólidos sobre Argelia, Marruecos, Mauritania y el Sáhara Occidental.

El impacto del 19 de mayo demuestra cómo nuestra atmósfera actúa como una barrera efectiva contra proyectiles naturales de pocos metros de diámetro. A pesar de su magnitud, las propiedades frágiles del meteoroide hacen improbable que haya producido meteoritos. Más allá de su valor científico, este superbólido ha sido una oportunidad para dejarnos fascinar por el cosmos y aprender sobre él. En ocasiones, la belleza y el peligro van de la mano, y eventos como este nos recuerdan la importancia de mantener y expandir los programas de descubrimiento de asteroides y cometas para predecir riesgos mayores. Continuaremos observando el cielo, maravillándonos y trabajando para comprender mejor el espacio exterior y sus posibles amenazas.

Referencias:

- [1] Peña-Asensio, E., Grèbol-Tomàs, P., Trigo-Rodríguez, J. M., Ramírez-Moreta, P., & Kresken, R. 2024, arXiv: https://arxiv.org/abs/2405.15024

- [2] Lauretta D. S., et al., 2024, arXiv: https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.12536

- [3] https://cneos.jpl.nasa.gov/

- [4] https://www.ice.csic.es/news/citizen-science?view=article&id=335&catid=14