A finales del VI milenio a. C. se produjo un cambio climático global que empujó a la casi totalidad de las poblaciones nómadas neolíticas de los desiertos que rodeaban el Valle del Nilo (entonces, sabanas) a refugiarse en aquellos oasis que pudieran mantener a su ganado. El mayor de todos esos oasis era el Valle del Nilo, que por aquel entonces era un espacio hostil para el ser humano.

El paisaje de las orillas del Nilo estaba compuesto por una vegetación exuberante que permitía la vida de todo tipo de animales de la fauna africana. Las inundaciones anuales del Nilo dejaban tras de sí, además de un limo muy fértil, numerosos lagos y lagunas que provocaban que el paludismo fuera una amenaza para aquellos que decidían asentarse en sus cercanías. Pese a ello, algunas poblaciones paleolíticas se habían desarrollado en los lugares más óptimos, como el Fayum o la entrada de los cauces secos de torrenteras o ramblas (wadis).

Del Neolítico al Estado faraónico: la evolución de las sociedades del Valle del Nilo

Los nuevos grupos humanos se asentaron en las proximidades de esos bosques exuberantes y comenzaron a cambiar el paisaje. Su procedencia era diversa, del Sahara, del sur del Levante o de las montañas del Mar Rojo. Cada uno de estos grupos adaptó las especies domesticadas a los nuevos escenarios y se produjo un rápido intercambio de experiencias y modos de producción que venían de las ahora áreas desérticas. Este periodo que llega hasta la I Dinastía es conocido como Predinástico.

A partir de la cultura material se puede hablar de dos áreas diferentes, que se van a mantener con claras diferencias durante los próximos siglos: el Bajo y el Alto Egipto. En el primero, contamos con el asentamiento de Merimde, que se mantuvo habitado durante buena parte del quinto milenio a. C. (4800-4300 a. C.), mientras que, en el sur, diferentes comunidades humanas muestran una cultura material común que se denomina badariense.

En todas estas comunidades el número de individuos era relativamente pequeño y no se ha observado ninguna diferencia social. Se trata por tanto de típicas comunidades neolíticas igualitarias, seguramente como consecuencia del predominio de los lazos de parentesco entre los individuos de las mismas. Estas comunidades comenzaron a cambiar el paisaje silvestre de las orillas del Nilo con el cultivo y el ganado. Poco a poco, las orillas del Nilo fueron conquistadas por estas comunidades e iban creciendo en número de individuos.

El aumento de la población tuvo también una consecuencia en el modo de relación de las sociedades, apareciendo ya los primeros indicios de diferenciación social a partir del año 4000 a. C. En el Alto Egipto, el cambio de la cultura material llevó a los investigadores a diferenciarla de la badariense, denominándose Naqada, si bien está claro que se trata de una evolución de las poblaciones locales.

La cultura material de Naqada se ha detectado desde el Medio Egipto hasta casi la Primera Catarata. Se divide en tres industrias que, en líneas generales, coinciden con el desarrollo de una mayor complejidad social, que culmina con el nacimiento del Estado, en torno al año 3300 a. C.

La unificación y el nacimiento de Egipto

La Unificación y el nacimiento del Estado en Egipto suelen ser conceptos confundidos, ya que tienen lugar de manera paralela. Sin embargo, son diferentes. La Unificación es la expansión por conquista, aglutinación o alianza de las comunidades neolíticas del IV milenio a. C.

Se ha teorizado mucho acerca de las razones que produjeron este proceso. Lo que sí está claro es que se observa en diferentes partes del Alto Egipto al mismo tiempo. De hecho, a mediados del IV milenio es posible diferenciar tres centros que dominan el Alto Egipto: Hieracómpolis, Naqada y Abidos. El hallazgo en numerosas tumbas de mazas de piedra, una de las armas principales, probablemente muestra que la violencia fue protagonista en estos territorios.

A la vez que se producen estos enfrentamientos, la cultura material del Alto Egipto comienza a expandirse hacia el Delta, seguramente buscando el acceso directo a productos y materias que no existían en el Valle del Nilo, entre los que cabe mencionar el vino y el cobre.

Y es que durante el IV milenio comienzan a hacerse relativamente comunes los objetos hechos con este metal. Con respecto al vino, hemos de decir que se convierte en un producto de prestigio reservado exclusivamente a las elites y que podía redistribuirse entre algunos líderes de menor rango como pago de lealtades.

En estos momentos, las elites de los centros principales de Abidos, Naqada y Hieracómpolis tienen sus propios cementerios con tumbas cada vez más monumentales y complejas. Así mismo, los ajuares muestran una sofisticación nunca antes vista; por ejemplo, en el cementerio HK6 de Hieracómpolis, alrededor de uno de sus líderes, se enterraron animales tan exóticos como un leopardo, dos elefantes, cocodrilos, etc.

La posesión de estos animales indicaba la capacidad del líder para adquirir algunos animales que, o bien habían desaparecido de esa parte del Nilo (leopardo o babuinos), o bien mostraban características que podían relacionarse con aspectos de su persona (la violencia, por ejemplo).

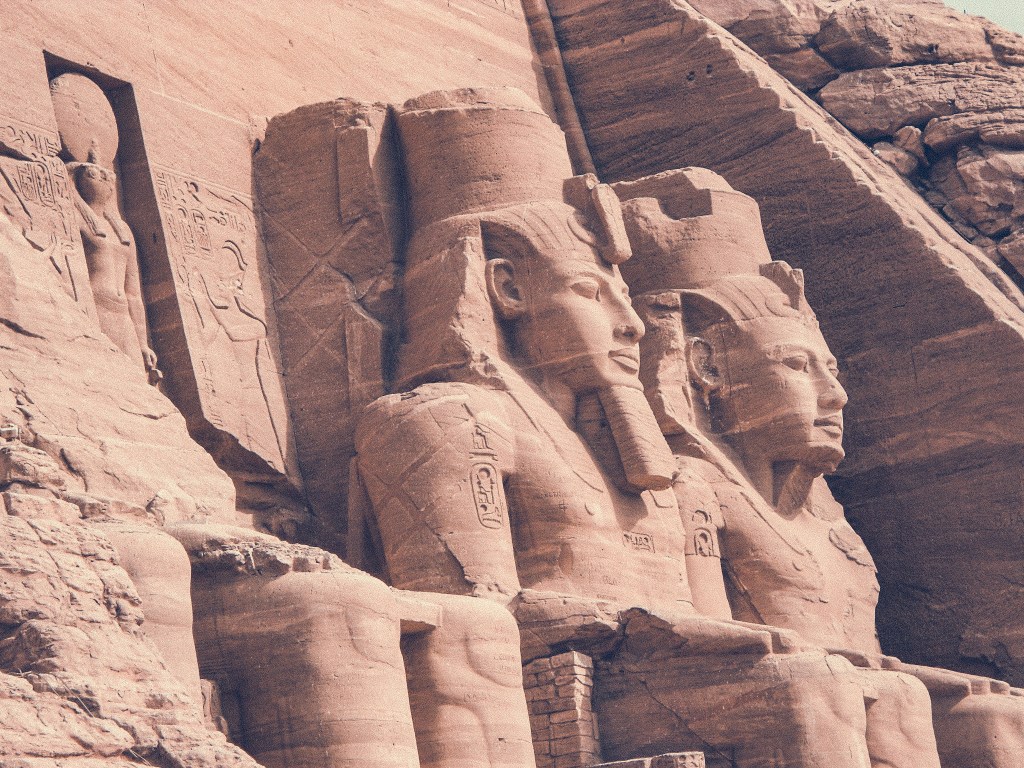

En este sentido, el desarrollo de la complejidad social y el de las elites en particular lleva aparejado el surgimiento de una iconografía propia del líder que se asocia con aspectos de la naturaleza. Todo ello va a provocar que vayan adquiriendo características sobrenaturales que refuerzan su posición al frente de sus territorios.

Resulta difícil confirmar si las relaciones entre Hieracómpolis, Naqada y Abidos desde mediados del IV milenio a. C. estuvieron definidas solo por la violencia o también existió la cooperación entre algunas de ellas. Lo que sí está claro es que, en torno al 3300 a. C., el centro dominante es Abidos. De esa época data la tumba J, una de las tumbas del cementerio (¿dinástico?) de la elite local, denominado por los arqueólogos como U.

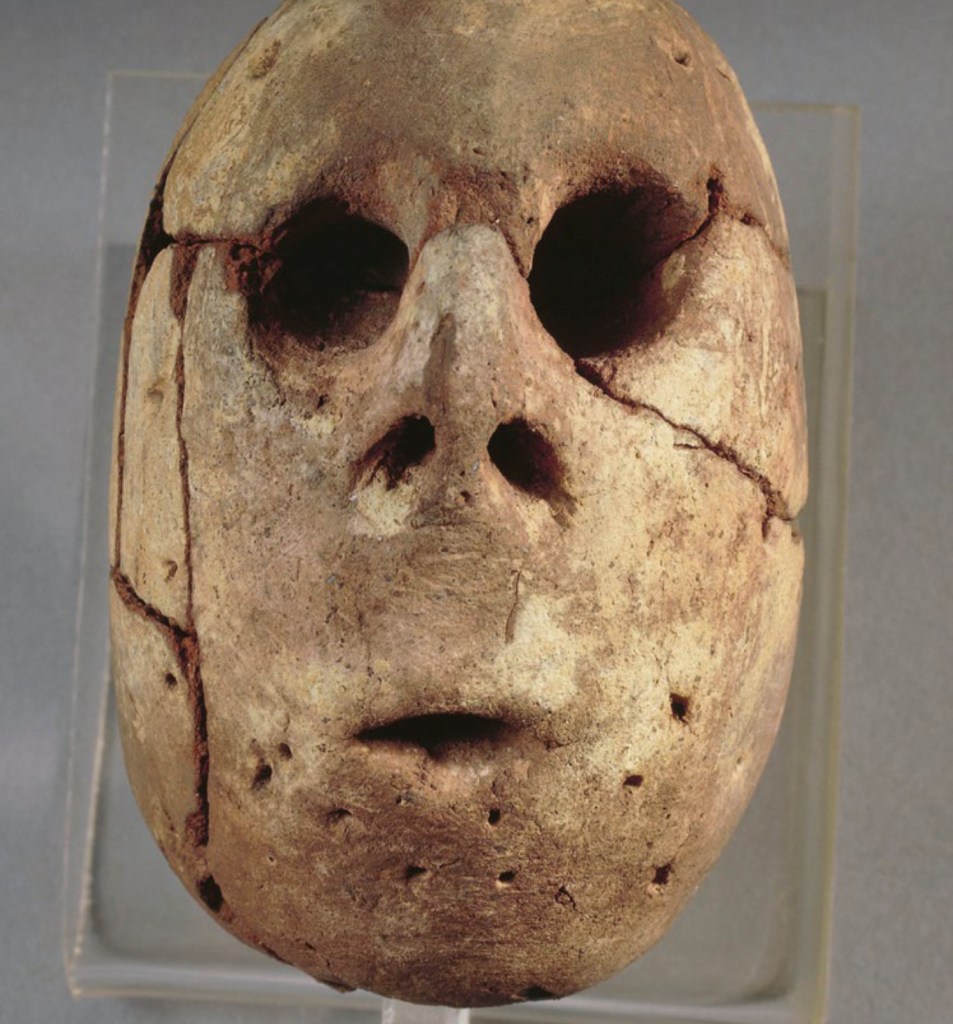

Esta tumba y los numerosos restos de su ajuar original reúnen una serie de características nunca antes vistas en el Valle del Nilo. Una de las más importantes, sin duda, es el uso de la escritura. Si bien se trata de palabras o estructuras gramaticales muy cortas, es la primera vez que se puede observar este sistema en Egipto, que tiene importantes derivadas desde el punto de vista político y simbólico-religioso.

El surgimiento de la escritura supone el inicio de la capacidad de transmitir información entre un emisor y un receptor de forma codificada, lo que se convierte en una ventaja durante estos momentos en que están compitiendo Hieracómpolis, Naqada y Abidos por la primacía en el Alto Egipto. Pero, sobre todo, nos muestra que la complejidad de la estructura política de Abidos es tal que requiere el uso de un sistema de registro en el que se contabilicen los bienes y productos de las comunidades bajo su control o con los que comercia.

El uso de este primario sistema de escritura estaba restringido al palacio y su conocimiento estaría en manos de un reducido grupo de personas, que se convierten en un instrumento característico del Estado. Por tanto, es en este momento cuando podemos confirmar que en Egipto hay una institución política compleja: un Estado, con capital en Abidos. Alrededor de esta estructura se van a ir desarrollando nuevas formas de expresión, que se van a ir estandarizando en los siguientes siglos, como el «arte» que identificamos con el periodo faraónico.

La figura central del nuevo estado es el rey. El alto número de signos hallados en la tumba U-j que representan a un escorpión llevó a su excavador, el alemán Günter Dreyer, a sugerir que este era el nombre del monarca. Su figura está asociada a diferentes dioses y diosas, como Hathor (¿Bat?) y Horus, representados como un bóvido y un halcón, respectivamente. Ambos animales sintetizan perfectamente los aspectos de la religión egipcia: el mundo natural y cósmico. Con respecto a este último, Horus se convierte en una metonimia de la bóveda celeste.

Desmitificando la Dinastía 0

Entre el reinado del rey Escorpión y el inicio de la I Dinastía, aparecen en diferentes lugares de Egipto menciones escritas de otros reyes (Cocodrilo o Escorpión II, por ejemplo) y se multiplican las imágenes de líderes (¿reyes?). Todo ello ha llevado a buena parte de los autores a denominar al siglo que antecede a la Dinastía I como Dinastía 0.

Sin embargo, no hay una única línea sucesoria, una dinastía, sino múltiples lo que indica que en el Valle del Nilo continúan desarrollándose estructuras políticas que posiblemente entran en una competencia territorial por el dominio y el acceso a las rutas comerciales y a los recursos.

En el Delta del Nilo la cultura material local, denominada Buto-Maadi, es progresivamente sustituida por la del Alto Egipto desde el 3400 a. C., lo que no implica necesariamente un control territorial de Abidos sobre la totalidad de este territorio, aunque sí una alta capacidad de influencia comercial e ideológica.

Nacen nuevos asentamientos en el Delta Oriental que sirven de apoyo logístico al comercio entre el Alto Egipto y el Levante. En la Baja Nubia, hay numerosas evidencias de un contacto comercial entre el Alto Egipto y las poblaciones locales, denominadas Grupo A.

Es más, existen algunas evidencias iconográficas de la intervención militar egipcia contra las nacientes elites locales. Estas probablemente están dirigidas a controlar el comercio de productos africanos, como el marfil y óleos que serían muy apreciados por los reyes egipcios. En este periodo, los egipcios extienden su control hasta la Primera Catarata, estableciendo su principal centro comercial y de extracción de piedras duras en Elefantina.

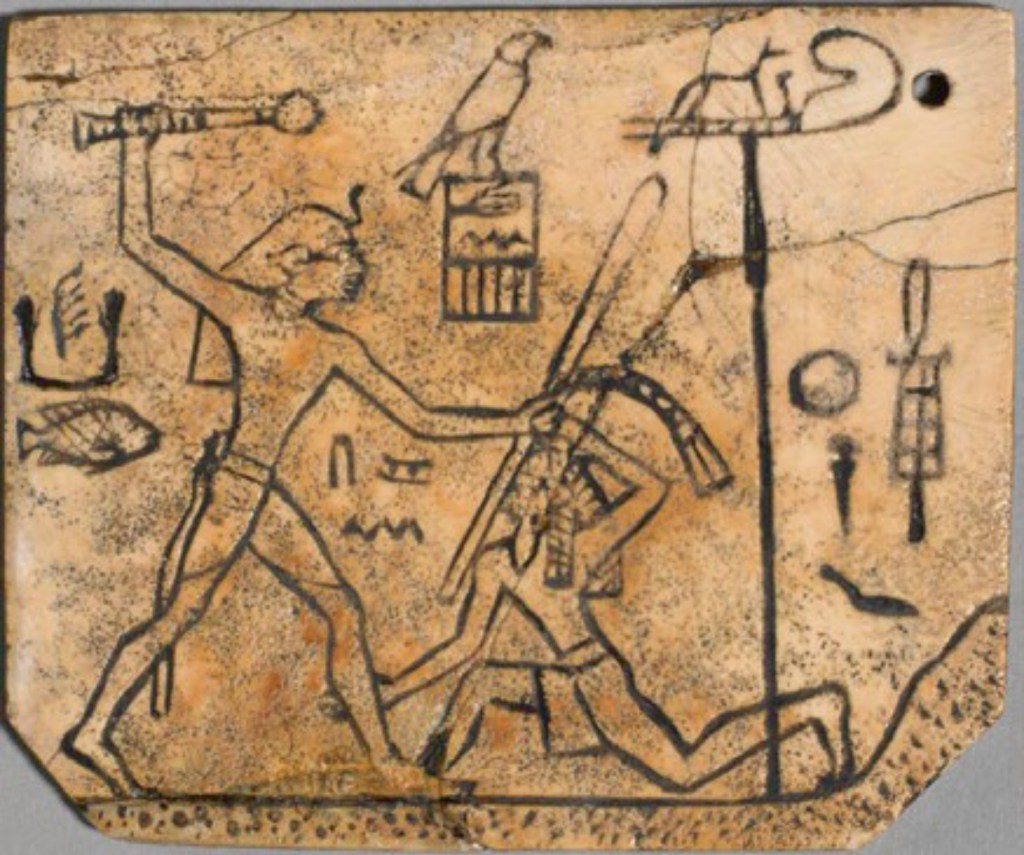

Nuestra información más abundante, de nuevo, procede de Abidos. Gracias a la escritura sabemos que hay dos reyes que anteceden a la I Dinastía, Iry-Hor y Horus Ka. En Hieracómpolis, es posible que hubiese otro rey llamado Escorpión, si bien lo más interesante es el hallazgo de numerosas piezas con una iconografía que ya está plenamente desarrollada.

El arte se convierte en una herramienta de expresión real al mismo tiempo que refuerza la vinculación entre los reyes y las divinidades. El hallazgo de los nombres de Iry-Hor y de Horus Ka en buena parte del Valle del Nilo egipcio probablemente indica que la unificación del país ya se ha producido en su práctica totalidad, quedando, quizás, algunas áreas marginales que mantienen su autonomía.

Para controlar tan vasto territorio, que se extiende desde la Primera Catarata hasta el Mediterráneo, se funda un asentamiento cerca del Delta del Nilo que recibió el nombre de Muro Blanco y que, más tarde, será conocido como Menfis. En pocas décadas, la población que habita la comarca en torno a Menfis se multiplica, seguramente como consecuencia del traslado de la corte a este estratégico lugar desde el cual se puede dominar el Delta y el Valle del Nilo, a la vez que se tiene un rápido acceso a los productos procedentes del sur del Levante y del Sinaí.

Pese a que Menfis se convierte en el centro de Egipto, los reyes del Predinástico Final se siguen enterrando en el cementerio de Abidos (cementerio B, junto al U), vinculándose de esta forma con los gobernantes que les han precedido, de los que seguramente son descendientes. Se trataría, por tanto, de un grupo familiar que ha conseguido controlar todo el país desde su originario territorio.

La Dinastía I (3100-2900 a. C.)

Los antiguos egipcios desde mediados del segundo milenio a. C. —si no, antes— crearon una figura mítica que sintetizaba el proceso de unificación de Egipto. A este rey lo llamaron Menes. En todas las listas del Reino Nuevo y de épocas posteriores, Menes aparece antecediendo a otros reyes que han sido identificados en la Historia de Egipto de Manetón (siglo III a. C.), quien fue el creador del sistema de dinastías reales egipcias. Gracias al descubrimiento de unas impresiones de sello en Abidos, se ha confirmado el orden y número de reyes que forman la I Dinastía.

Sin embargo, el nombre del rey que antecede a todos no se parece en nada a Menes, sino que su nombre es Narmer. Generalmente, se acepta la identificación entre ambos reyes, aunque probablemente Menes personifica los complejos y largos procesos que desembocaron en la unificación del país.

Las tradiciones recogidas por Heródoto y Manetón narran que fue Menes el que unificó el país, y cuando en 1898 James Quibell descubrió una paleta con el nombre de Narmer, en la que este aparecía sacrificando a un enemigo, rápidamente se vinculó con la prueba gráfica de la Unificación.

Sin embargo, este tipo de representaciones tienen una larga tradición en el Predinástico egipcio, por lo que no debe ser interpretado desde un punto de vista historicista. Es más, se ha argumentado que es la primera representación de un rey egipcio portando las coronas blanca y roja, aunque en esta época no deben relacionarse aún con el significado territorial que más tarde tendrán, sino como elementos rituales utilizados específicamente en determinadas ceremonias reales, entre las que está el sacrificio del enemigo.

Poco sabemos de los eventos históricos acaecidos durante los reinados de los reyes de la I Dinastía. Aunque existen documentos escritos, como las etiquetas de hueso encontradas en las tumbas de los reyes, que seguramente fueron reproducidos en la Piedra de Palermo y sus fragmentos asociados, estos mencionan aquellos acontecimientos que eran singulares en la ideología del momento.

En muchos casos, mencionan la consagración de estatuas o el ataque a pueblos vecinos, a menudo difíciles de identificar. Sin embargo, son datos muy interesantes para intuir cuáles son los elementos claves de la cultura palaciega. La violencia frente a los habitantes que no están bajo el control del rey continúa siendo una constante, se desarrolla una política religiosa de vinculación del rey con las innumerables divinidades del país, del mismo modo que las reinas adquieren cierto protagonismo supernatural como pareja sexual del rey, algo que seguramente tiene su origen en épocas anteriores.

Una de las mayores fuentes de información procede de las tumbas de los más altos oficiales del estado construidas en Saqqara, la necrópolis principal de Menfis. En estas tumbas se halló una gran cantidad de inscripciones en sellos, etiquetas e incluso estelas con representaciones e inscripciones. A partir de estas tumbas y de otras similares halladas a lo largo del país, se puede observar cómo la estructura administrativa de este se hace cada vez más compleja y tiene como objetivo la gestión económica, política y religiosa del mismo.

Los altos funcionarios enterrados en Saqqara muestran también la alta sofisticación de la corte, que está completamente asentada en Menfis. A diferencia de estos altos oficiales, los reyes de la I Dinastía continúan enterrándose en Abidos, como sus ancestros. Las tumbas de los altos oficiales de Saqqara muestran una superestructura de adobe con una decoración de entrantes y salientes (fachada de palacio), mientras que las tumbas reales en Abidos no conservan su superestructura, por lo que no sabemos si estaban cubiertas simplemente con montículos de arena.

Lo que sí se puede observar en ambos casos es que las tumbas, en líneas generales, van aumentando su tamaño y complejidad. Ello implica que todos se enterraban con más y más provisiones para el más allá.

Existió un culto funerario a los reyes difuntos de la I Dinastía, que se celebraba en unos recintos construidos con adobes, a un kilómetro del cementerio real. En ellos, probablemente también tenía lugar una serie de rituales y ceremonias que incluían la muerte, renacimiento y recoronación rituales de los reyes, denominado «festival sed».

Con estos rituales y ceremonias el rey volvía a fortalecer sus poderes cósmicos ante el resto del país, pero sobre todo ante los dioses. Se trata de un ritual que comparte numerosas coincidencias con otros similares realizados por diferentes culturas africanas y cuyo origen puede estar relacionado con el aspecto mágico que tendrían los líderes de las primeras comunidades neolíticas.

El Estado de los reyes de la I Dinastía no solo tiene la capacidad de mantener la unidad de un país con una extensión de más de mil kilómetros (de norte a sur), de gestionar sus recursos y redistribuirlos, sino también la de actuar en el exterior. En el sur del Levante, al comienzo de la I Dinastía, Egipto llega a establecer algunos asentamientos de pequeño tamaño que, seguramente, tienen la función de coordinar el comercio entre esta región y el Valle del Nilo.

El final de estos asentamientos casi coincide con las primeras menciones de viñas en el Delta del Nilo, lo que probablemente estaría basado en el aprovisionamiento de este bien de consumo de lujo, así como de otros menos visibles en las fuentes. Un poco más al sur, al menos desde el reinado de Iry-Hor, el Estado egipcio envía expediciones, a través del Mar Rojo, para aprovisionarse de malaquita y cobre. En la Baja Nubia, la presión egipcia provoca la práctica desaparición de las incipientes sociedades de jefatura que, desde unos siglos antes, estaban emergiendo.

La II dinastía (2900-2650 a. C.)

No sabemos por qué Manetón decidió separar a los reyes de la I Dinastía de la II. Es posible que existiesen problemas sucesorios tras la muerte del último rey de la I Dinastía, Horus Qaa. Lo cierto es que los tres primeros reyes de la II Dinastía no se enterraron en Abidos, sino en Saqqara. Sin lugar a dudas, el hecho de que los cementerios U y B, en realidad una misma necrópolis, fueran ocupados por un solo linaje durante un milenio parece indicar que no hay una vinculación directa entre estos y los primeros reyes de la II Dinastía.

Lamentablemente, las fuentes de buena parte de la II Dinastía no son tan abundantes como las de la precedente. A partir de las tumbas de los altos oficiales construidas junto a las de sus predecesores, podemos intuir que la administración del Estado se mantiene en líneas similares. Es más, la Piedra de Palermo registra censos bianuales, por lo que la II Dinastía no diferiría mucho de la anterior, simplemente, nos faltan más datos. En este sentido, el hecho de que los dos últimos reyes de la dinastía se enterrasen en Abidos nos permite conocer más aspectos de este periodo.

Resulta difícil interpretar algunos de los datos hallados en las tumbas y recintos funerarios en Abidos de los últimos dos reyes de la II Dinastía. El penúltimo de ellos, Horus Sekhemib recibió también el nombre de Set Peribsen. Ambos dioses mantienen una lucha por la legitimidad al trono de Egipto en un plano mitológico y algunos investigadores han tratado de ver en las diferentes denominaciones de este rey una reforma religiosa de Horus a Set.

Sin embargo, ello habría provocado algún tipo de damnatio memoriae de las representaciones anteriores de Horus o de las posteriores de Set. Es más, hasta varios siglos después se mantiene el culto funerario del rey. Por tanto, el uso de dos nombres bajo la protección de dos divinidades diferentes por parte de este rey puede ser un intento de la innovación en la titulatura real que no tuvo éxito.

De hecho, su sucesor Jasejemui muestra en su nombre real a ambas deidades (Horus-Set Jasejemui). También este rey aparece como Horus Jasejem, tal y como van a continuar el resto de los reyes egipcios hasta la época grecorromana.

A lo largo de este periodo, se sigue desarrollando la escritura jeroglífica y, del reinado de Horus Sekhemib-Set Peribsen data la frase más antigua que hasta hoy conocemos.

Así, durante casi un milenio y medio, en Egipto se construyen las bases de un Estado que se va a desarrollar durante los siguientes dos milenios y medio. El establecimiento de estos sólidos pilares permitirá que en pocas décadas comiencen a erigirse los monumentos más grandes que el ser humano ha construido jamás: las pirámides. Además, la sociedad egipcia creará numerosos elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana contemporánea. A ellos les debemos buena parte de lo que somos ahora.