La sociedad íbera no fue ajena a las creencias sobre la existencia de una vida en el Más Allá, comunes en otras sociedades predecesoras y coetáneas, tanto de la península ibérica como del Mediterráneo.

Estas creencias conllevaron un tratamiento y enterramiento de las personas fallecidas, si bien hoy es sabido que entre los pueblos íberos no todas las personas que murieron tuvieron derecho a ser enterradas, desconociéndose qué se hacía con los restos mortales de las rechazadas, pues no fueron enterrados en los cementerios.

Acaecida la muerte de la persona, su cadáver debía ser aseado y amortajado por los familiares más próximos y, después, ser trasladado a la pira para ser quemado. Este ritual crematorio tenía excepciones para determinados bebés, de hasta un año de edad, y de determinados linajes, que eran inhumados bajo el suelo de sus casas, con o sin urna funeraria, ya que no habían podido realizar su rito de paso, a modo de ‘bautismo’. Ejemplos de esto tenemos en los poblados de El Palomar (Oliete, Teruel), Montmira (L’Arcorta, Castellón), Castellet de Bernabé (Liria, Valencia), Fuente de la Mota (Barchín del Hoyo, Cuenca) y muchos más.

Así pues, las inhumaciones infantiles en las necrópolis íberas, como el bebé excavado en la de Castellones de Céal, en Hinojares (Jaén), son excepcionales. También son excepcionales los restos humanos no enterrados y exhibidos en el exterior de las casas, a modo de trofeos, como los cráneos de hombres y mujeres que fueron clavados sobre la puerta de las casas de determinados personajes de las comunidades íberas del noreste de Cataluña.

Una vez el cadáver está preparado y cumplido el ritual que se realizara en la casa, es trasladado a la pira funeraria. Estas piras pueden estar o no dentro del recinto del cementerio. Se trata de fosas alargadas orientadas a la puesta del Sol, levemente excavadas en el terreno sobre las que se dispuso el material combustible (troncos y ramas) que sirvió de apoyo al cadáver para su mejor combustión.

A juzgar por las piezas metálicas recuperadas entre los carbones y huesos quemados de las piras, las personas eran quemadas vestidas, con sus adornos personales, como fíbulas, broches de cinturón, apliques metálicos de vestidos o cinturones, pendientes, anillos, colgantes, etc. La combustión del cadáver en la pira reduce al mismo a una gran cantidad de huesos quemados muy fragmentados y con una coloración que va del blanco al gris-azulado al negro, según haya sido la calidad de la pira y la temperatura alcanzada.

El estudio de estos huesos (si el estado de conservación lo permite), por médicos forenses o paleoantropólogos especializados, permite conocer sexo, edad, paleopatologías, etc. En el caso del Cerrillo de la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén), se ha documentado la cremación simultánea de dos personas, una mujer de 20 años y un hombre de 28 años, que fueron enterrados en sendas urnas funerarias en la misma cámara mortuoria excavada en el terreno.

Una vez concluida la cremación del cadáver, y sobre la pira aún caliente, se procedía a la recogida de los huesos de mayor tamaño y a su introducción en la correspondiente urna funeraria. Se sabe que no se recogían todos los huesos del quemadero porque en él quedaban muchos fragmentos de menor tamaño, porque muchas urnas cinerarias presentan su base quemada, al ser colocadas sobre esa pira caliente y porque muchas urnas funerarias presentan alteraciones de la superficie provocadas por el calor de los huesos colocados en su interior. En muchas ocasiones, junto a los huesos se guardan elementos de adorno personal que han llegado a nosotros como pendientes, anillos, colgantes, etc.

Los recipientes funerarios

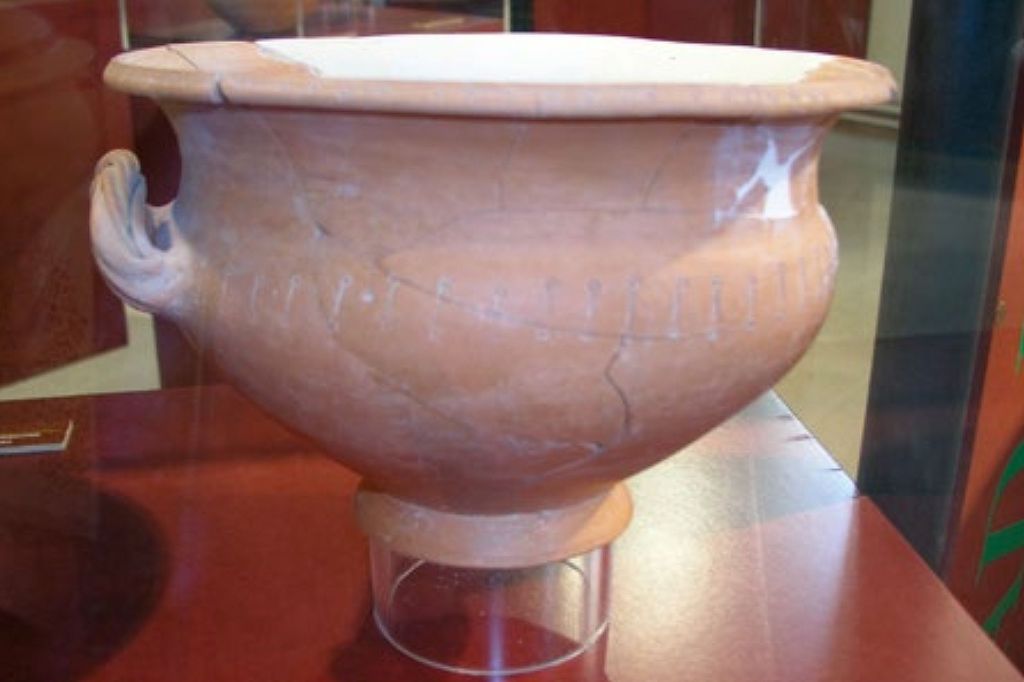

En el mundo íbero los recipientes cinerarios son de muy variados tipos. Van desde las generalizadas vasijas cerámicas –decoradas o no– con múltiples formas a las cajas de piedra rectangular con tapa (con variados sistemas de cierre y de prensión), que pueden presentar una decoración tallada y/o pintada geométrica y/o figurada –de lo que tenemos ejemplos en Piquia (Arjona, Jaén), Toya (Peal de Becerro, Jaén), Galera (Granada), Baza (Granada), Villaricos (Almería)–, pasando por las excepcionales esculturas, como las Damas de Baza y de Elche y el Guerrero de Baza, que presentan pequeñas cavidades en las que se guardaron los huesos quemados.

En las tumbas de importantes personajes de la sociedad íbera es frecuente encontrar vasos griegos decorados con figuras rojas, utilizados como urnas funerarias: cráteras áticas de campana, de columnas –en menor medida– y algunas pélices. Como ajuar funerario importado, también son abundantes las copas, bolsales, cántaros, etc., de figuras rojas y de barniz negro. Los motivos decorativos figurados de estos recipientes, generalmente escenas de banquete, heroizaciones de determinados personajes, grifomaquias, etc, eran del gusto de los íberos frente a otros motivos, pues se les daba una reinterpretación y se les asociaba con las personas enterradas.

Tipos de tumbas íberas

Después, el recipiente funerario es enterrado en su tumba acompañado de menor o mayor ajuar fúnebre, compuesto por recipientes cerámicos íberos o importados, con o sin alimentos –animales domésticos (oveja, cabra, cerdo, buey...), salvajes (conejo, ciervo, lirón, perdiz, grajilla, tordo, almejón, concha del peregrino, berberecho…), huevos de gallina y algún fruto seco (aceitunas, piñones, almendras...)– y, en ocasiones envueltos en tejido de lino, con armas defensivas y ofensivas, fusayolas, astrágalos, etc, en función del sexo y la edad de la persona enterrada.

Es muy posible que los enterramientos estuvieran finalizados justo antes de la puesta de sol. Los tipos de tumbas varían mucho a lo largo de la geografía y la cronología. Desde el punto de vista arquitectónico, los tipos más frecuente de tumbas son, de los más sencillos a los más complejos, los siguientes:

- El simple hoyo excavado en el suelo. Sobre él se deposita la urna funeraria con los huesos quemados o estos directamente sin urna (o en material orgánico que no se ha conservado).

- Cistas, bien pequeña, hecha con escasos –seis– adobes a modo de cubo, o bien de mayores dimensiones, realizadas con grandes lajas de piedra, que en ocasiones pueden presentar bancos corridos.

- Empedrados tumulares de planta cuadrada, realizados con piedra, cantería o mampostería, en ocasiones utilizando anteriores esculturas policromadas e intencionalmente rotas y reutilizadas, como ocurre en la necrópolis de Los Canónigos (Arcas del Villar, Cuenca), y/o adobes, que pueden estar escalonados y presentar un espacio funerario bajo el túmulo o dentro del mismo. Cuando el espacio funerario se localiza en el interior del túmulo, este puede presentar un escalón, a modo de banco, para depositar sobre el mismo las vasijas cinerarias. En ocasiones estos túmulos pueden estar rematados por esculturas zoomorfas o antropomorfas, como los dos jinetes de la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete).

- Grandes fosas excavadas en el terreno, con acceso vertical, pero cuyo aspecto final reproduce una estancia de habitación, siendo el mejor ejemplo conocido la tumba 155 de la necrópolis del Cerro del Santuario de Baza, más conocida como enterramiento de la Dama de Baza, que presenta una planta de piel de toro extendida.

- Empedrados tumulares de planta circular, realizados con mampostería de piedra, que suelen tener un espacio funerario cuadrangular, a modo de cista, en el centro.

- Pilares-estela. Presentan una planta cuadrada sobre un túmulo escalonado y siempre realizados con buenos sillares, rematados por esculturas zoomorfas, como los ejemplos conocidos de los cementerios de Corral de Saus (Mogente, Valencia), Jumilla (Murcia) o Monforte del Cid (Alicante).

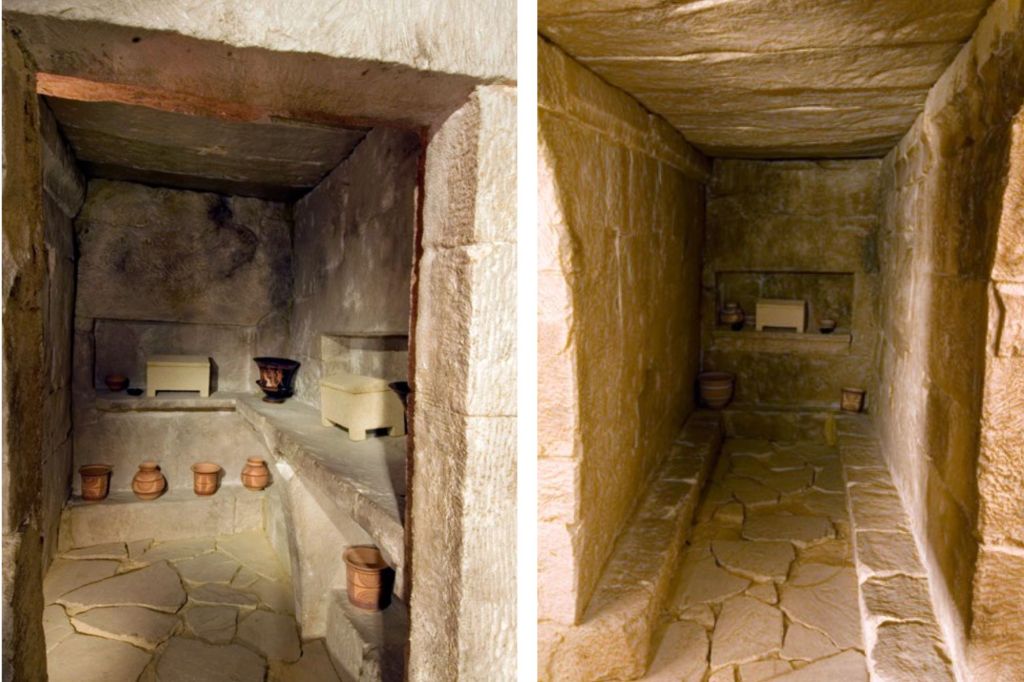

- Cámaras funerarias, cuya principal característica es su acceso por una puerta, desde un plano horizontal o una rampa. En ocasiones, pueden tener estrechos corredores de acceso y, en el interior, presentar bancos corridos o estantes/vasares para depositar sobre ellos las urnas cinerarias. Las paredes interiores de estas tumbas pueden estar enlucidas de yeso o presentar zócalos pintados con motivos vegetales, como en Galera y Castellones de Céal. Este tipo de enterramientos se concentra en la Alta Andalucía.

- Tumbas con forma de torre sobre túmulo escalonado, siendo la torre de Pozo Moro, en Chinchilla de Montearagón (Albacete), el mejor ejemplo de los conocidos, que además incorpora cuatro leones protectores en sus esquinas y una serie de relieves de compleja interpretación. Un hecho a destacar de este lugar es que, sobre las ruinas de la torre derrumbada, se originó un cementerio que fue utilizado durante varias centurias.

Por otro lado, también variaba el número de enterramientos de cada tumba. Sabemos que estas podían ser individuales, dobles –generalmente, madre e hijo–, triples, en las que siempre hay un guerrero (Baza, Galera, Castellones de Céal, etc.) y colectivas (Toya, Galera...). Además, también se conocen cementerios íberos exclusivamente femeninos, como el de El Cabo, en Andorra (Teruel).

Los cementerios íberos

Generalmente a cada poblado o ciudadela le corresponde una necrópolis, si bien, cuando en la ciudad convivieron varios importantes linajes a lo largo del tiempo, se utilizaron diferentes cementerios, como es el caso de Cástulo (Linares, Jaén), Basti (Baza, Granada) o Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona), o bien la necrópolis del lugar se extendió en el territorio, con varias áreas bien delimitadas, como ocurre en Galera (Granada).

En todo caso, las necrópolis se localizan muy próximas a los poblados y junto a los caminos de acceso. Las tumbas debían de ser vistas por los viajeros y forasteros, de tal forma que entiendan la organización de la comunidad a la que se dirigen, pues esta se ordena y legitimiza mediante las tumbas de sus linajes, de sus antepasados.

Los espacios funerarios están bien delimitados espacialmente, bien por la topografía natural bien por muros, y en su interior las tumbas y piras no se disponen aleatoriamente.

Es frecuente que el cementerio crezca a partir de uno, dos o tres enterramientos en torno a los cuales se van realizando nuevos enterramientos, ejemplos de ello los tenemos en Pozo Moro y en el Cerro del Santuario de Baza. Estas nuevas tumbas se van disponiendo según la relación familiar y clientelar.

Especial atención tiene la orientación de las estructuras funerarias a la puesta de sol, momento de íntima relación entre mortales y divinidades, como se ha estudiado en algunos santuarios íberos para determinadas fechas del calendario. En el caso de las tumbas de cámara, sus entradas nunca se orientan hacia el norte. Las ligeras variaciones de los ejes de las tumbas en relación con el punto del ocaso del sol pueden deberse a la estación del año en el que fueron construidas.

El espacio que rodea las tumbas destacadas es transitable por familiares y visitantes del cementerio. En algunos casos tienen suelos de yeso, pero pueden estar pintados de rojo, como en Castellones de Céal, e, incluso, pavimentados con cantos de río –de colores claros y oscuros– que dibujan motivos decorativos geométricos, como los de Giribaile, en Vílches (Jaén) y Estacar de Robarinas, en Cástulo, o motivos figurados.

Ejemplos de esto son el excepcional mosaico de Cerro Gil, datado en el siglo IV a.C. y que puede ser visto en el Museo Arqueológico Municipal de Iniesta (Cuenca), en el que se ha representado una divinidad femenina alada y sedente, con aves, caballo y lobo. O el terreno circundante a la tumba turriforme de Pozo Moro, que tuvo planta de piel de toro extendida y quedó delimitado por un pequeño murete.

En algunas ocasiones, se han documentado banquetes funerarios en los que se consumieron alimentos y, sobre todo, bebidas junto a la tumba de los allí enterrados. Es el caso de los silicernia excavados en la necrópolis de Los Villares, El Molar y Baza, en los que se utilizaron para la ocasión grandes cantidades de vasos griegos que fueron arrojados y rotos en el lugar y, posteriormente, enterrados con la tierra aún caliente de la combustión de la pira.

Cuando el espacio funerario está completo, porque se ha utilizado una zona para piras y otra para tumbas y es preciso continuar con su uso, se pueden superponer tumbas sobre antiguas piras y piras sobre antiguas tumbas. El mejor ejemplo conocido es Castellones de Céal, en el que al menos dos tumbas fueron respetadas de superposición, alguna a lo largo de varias centurias.

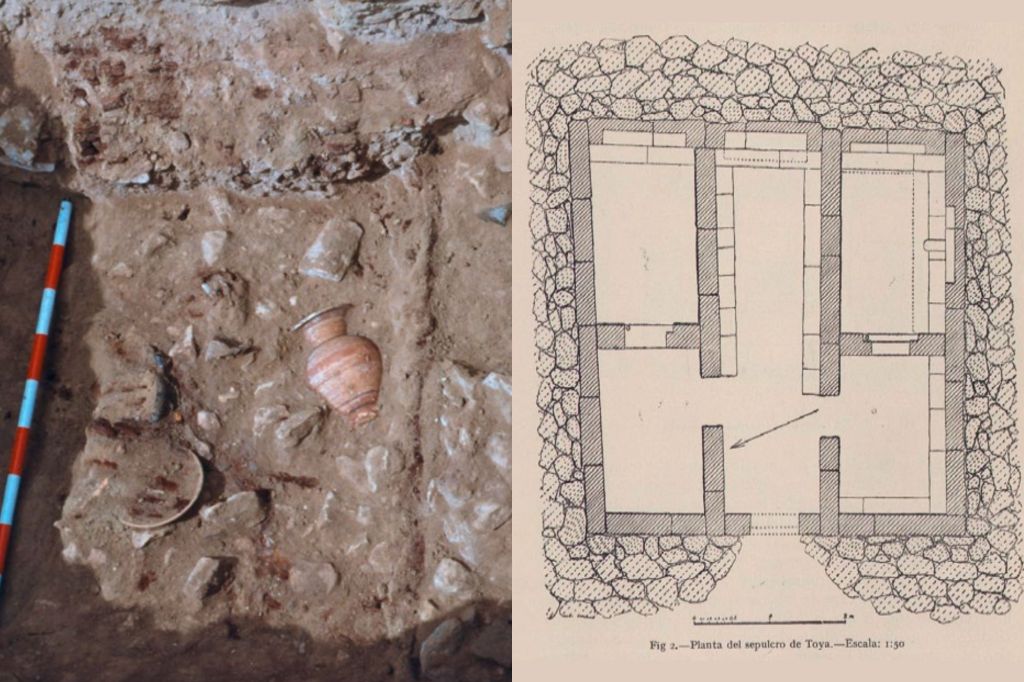

La cámara funeraria de Toya

Localizada en el Cerro de la Horca, en la pedanía de Toya, del municipio de Peal de Becerro (Jaén), es la única tumba de tipo cámara que nos ha llegado a la actualidad de las que se construyeron en ese cementerio en época íbera y, por sus dimensiones, es la tumba íbera de mayor tamaño conocida y visitable en la actualidad. La tumba fue descubierta, causalmente, por José García Plaza, ‘el Pernazas’, hacia 1901 o 1908, mientras se araba el lugar.

Pronto el contenido de la misma, en concreto los recipientes cerámicos completos, fue vendido a diversas personas, conocedoras de la antigüedad y valor de las piezas, engrosando sus colecciones particulares, como Tomás Román Pulido, Manuel Gómez Moreno y Antonio Vives y Escudero, quien vendió piezas a Antonio Pons Olives, Víctor Linares, Pedro García Faria, Diego Jiménez de Cisneros y Julio Martínez Santa Olalla.

Con el tiempo, estas colecciones fueron ingresando en diferentes museos españoles (Museo Arqueológico Nacional, Museo Etnológico y Arqueológico de Granada, Museu Joan Cabré, Museu d’Arqueologia de Cataluña en Barcelona), gracias a lo cual han llegado hasta nosotros –aunque no siempre con su exacta procedencia–. Si bien, actualmente, algunas piezas permanecen en paradero desconocido.

Fue Agustín Caro Riaño quien dio a conocer la existencia de la tumba, en un artículo publicado en el periódico Noticiero Granadino del 10 de septiembre de 1914.

En 1918, Juan Cabré y Aguiló visita la cámara y realiza un exhaustivo informe, con amplia documentación gráfica: croquis, planos y alzados a escala, así como fotografías de la tumba y de gran parte de las piezas procedentes del interior. Un trabajo que publicará en 1925 en el primer número de la revista Archivo Español de Arte y Arqueología, que hoy sigue siendo fundamental para el estudio de la tumba. Además, Juan Cabré recuperó bastantes restos arqueológicos procedentes del interior, que habían sido despreciados como inservibles por ‘el Pernazas’ y otras personas que visitaron posteriormente el lugar.

El 10 de junio del mismo año, la Gaceta de Madrid publicaba la Real Orden de 10 de junio que declaraba la cámara de Toya Monumento Arquitectónico Artístico Nacional, abriéndose oficialmente a la visita pública en 1929.

La cámara se realizó a principios del siglo IV a. C., con excelente sillería, retallada junto al lugar de su construcción y procedente de una cantera próxima al vecino Cerro del Castillo de Toya.

El recinto consta de cinco estancias, en las que destacan los nichos de las paredes del fondo, bancos corridos, estantes y dos pequeños vanos de puertas interiores que debieron cerrarse con sendas hojas dobles de madera. La cubierta está formada por grandes losas de piedra.

El primigenio acceso a la tumba se perdió durante los trabajos de colocación de una puerta de cierre con llave, hacia 1929, y con la restauración llevada a cabo posteriormente.

Entre las piezas rescatadas de su interior, destaca una crátera griega a la que debieron acompañar dos más y alguna(s) copa(s) también griegas, un gran conjunto de urnas globulares esféricas y bitroncocónicas, varios kalathos y cuencos, todos decorados con bandas y motivos geométricos pintados, un vasito caliciforme, un plato de barniz rojo, un disco coraza, cajas de piedra, restos de un carro y, acaso, una escultura de herbívoro sedente.

De la cronología de estas piezas se deduce que la Cámara fue el lugar de enterramiento de hasta dos generaciones, de un importante linaje íbero del vecino oppidum de Toya.

La necrópolis de Castellones de Céal

La construcción, en 1955, de la antigua carretera que unía las localidades gienenses de Céal (Huesa) y de Hinojares motivó el descubrimiento del yacimiento de Castellones de Céal, que consta de un poblado y una necrópolis.

El hallazgo de numerosas vasijas contenedoras de huesos y cenizas y de algún vaso griego, desechados por los trabajadores, marcó el inicio de la investigación arqueológica del lugar bajo la dirección de Concepción Fernández Chicarro, quien realizó cinco campañas de excavación entre los años 1955 y 1960, incorporándose Antonio Blanco Freijeiro a las últimas.

En 1983 se reanudaron las excavaciones del lugar bajo la dirección de Arturo Ruiz, Teresa Chapa y Juan Pereira, continuada en 1990 por Antonio Madrigal. La revisión de las antiguas excavaciones unida al estudio de las excavaciones recientes ha permitido conocer en profundidad este importante yacimiento íbero de la Alta Andalucía.

Sobre un gran y alto espolón, que avanza entre las vegas de los ríos Guadiana Menor y Céal, se localiza el yacimiento, quedando la necrópolis en la ladera norte, cuyo uso se sitúa entre los siglos VII/VI a.C. y II a.C.

Esta necrópolis estaba delimitada al norte por los pronunciados escarpes que caen al río Céal y por un pequeño murete que separaba el lugar sagrado del camino de subida al poblado.

Este recinto funerario tiene su origen a fines del Bronce Final (siglo VII a.C. o principios del siglo VI a.C.), cuando se realizan cuatro enterramientos de cremación –con los huesos depositados en tres cazuelas y una urna respectivamente– a los que acompañaban fíbulas de bronce.

Ya en época íbera, desde la segunda mitad del siglo V a. C, la necrópolis es convenientemente ordenada, para que en una zona se realicen las cremaciones individuales de los cadáveres y en otra se construyan las tumbas. Cuando el trabajo se completó y quedó espacio libre, sobre antiguas tumbas se dispusieron nuevas tumbas y sobre anteriores piras se levantaron nuevas tumbas.

Algunas tumbas anteriores, como la 11/145 y la 11, la famosa cámara funeraria, fueron respetadas esas superposiciones, manteniendo de este modo la memoria de las personas en ellas enterradas y de sus linajes. Tanto las piras como las tumbas (individuales, dobles, triples y colectivas) tienen una determinada orientación astronómica en relación con el ocaso del sol, variando leventemente en función de la estación del año en la que se realizaran.

Las tumbas de Céal

El tipo de tumba predominante es el empedrado tumular de planta cuadrada, con basamento de mampostería y alzado de adobes, que deja un hueco escalonado en el interior para depositar ‘sentadas’ en lo alto las urnas cinerarias, con el ajuar a sus pies, a una menor altura.

En los quemaderos, junto a los abundantes huesos incinerados de pequeñas dimensiones, se han recuperado gran cantidad de elementos metálicos de adorno, destacando por ello el 11/126.

La tumba 11, una cámara funeraria, fue excavada el 20 de septiembre de 1955 y destaca por excavarse intacta. Construida de mampostería, la tumba 11 conservaba su pequeña puerta de acceso cerrada con adobes y una dura amalgama de piedras. El exterior de esta tumba, con un alzado conservado de 0,50 m., estuvo enlucido de yeso y pintado. Tanto su fachada como sus paredes interiores estuvieron encaladas y pintadas en rojo con motivos geométricos y vegetales –de los que se conservan restos–. Las urnas cinerarias y demás ajuares in situ datan la tumba en la transición del siglo IV al III a.C. (gran parte de estas piezas pueden verse en el Museo Provincial de Jaén).

La tumba 11/145 fue excavada en los años 1989 y 1990, debido a su tamaño y complejidad arquitectónica. En ella destacan su cronología –segunda mitad del siglo V a.C. o fines de esta centuria–, su excelente estado de conservación, sus dimensiones, su arquitectura (en la que la madera de pino es fundamental) y sus dos niveles funerarios.

El interior está dedicado al enterramiento de un varón, con sus adornos personales (pendientes de oro, anillo de plata, cuenta de collar de pasta vítrea, pinzas de bronce y sello –¿para pan?– de bronce con esvástica) y su ajuar (copa ática de figuras rojas con un varón vestido en el medallón central, urnas de cuello acampanado decoradas y sobrepintadas en rojo, un cuenco liso envuelto en lino), que se expone en el Museo Íbero de Jaén

Por su parte, el nivel superior de la tumba 11/145 está dedicado a una ofrenda (cuatro platos grises y un vasito tipo tintero de igual producción, además de huevos de gallina y restos quemados de una oveja o cabra).