Tradicionalmente, los iberos se describen como un conjunto de pueblos que habitaron desde el Algarve portugués hasta el sudeste de Francia, llegando al curso bajo del Ródano durante la Edad de Hierro (del 600 a.C. hasta el cambio de era).

El nombre de iberos nunca fue empleado por estos pueblos para denominarse a sí mismos, ellos se reconocían como entidades individuales, distintas unas de otras, con denominaciones como edetanos, oretanos o bastetanos.

En cuanto a qué término es más correcto emplear, íbero/íbera o ibero/ibera, la RAE acepta como válidos los dos, pero los investigadores se decantan por ibero.

Será durante el pasado siglo, cuando los investigadores P. Bosch Gimpera y A. Schulten asocien el término ibero o cultura ibera a las sociedades de la Edad de Hierro del área de la vertiente mediterránea de la Península.

Por tanto, estamos ante un nombre generado desde la investigación, pero tremendamente útil para entender que estos grupos poblacionales, aun siendo diversos, van a compartir algunas características que los unen, como por ejemplo, el uso del hierro, el ser sociedades urbanas con un complejo sistema de control y explotación del territorio, una estructura social con una minoría dominante de aristócratas y guerreros frente a un número mucho más numeroso de pastores, campesinos y artesanos, lenguas de origen no indoeuropeo, una cerámica con rasgos muy similares, la escultura en piedra y, sobre todo, un sustrato cultural resultado de la evolución de la cultura tartésica en la Baja Andalucía y de las sociedades del Bronce Final en el Levante.

A todo lo anterior se le suma la influencia recibida de las culturas mediterráneas fenicia, griega y posteriormente, cartaginesa.

¿De dónde procede nuestro conocimiento sobre los iberos?

La principal fuente de información para el estudio de la cultura ibera es la arqueología. Las excavaciones en yacimientos como Cástulo, Castellones de Ceal y Puente Tablas en la provincia de Jaén, Galera y Basti en Granada, Cerro de la Cruz o el recientemente excavado Cerro de la Merced en la provincia de Córdoba, La Bastida de les Alcusses en Moixent y Ullastret en Girona son solo algunos ejemplos de todos esos sitios arqueológicos que, tras una profunda investigación, nos informan sobre los iberos.

Gracias a estos estudios, el conocimiento sobre las estructuras arquitectónicas, los ajuares domésticos, los rituales funerarios y religiosos y la organización del territorio de los iberos es cada día mayor.

En cuanto a las fuentes escritas, nos encontramos con un doble problema. Por un lado, existe una gran cantidad de epigrafía escrita descubierta en las distintas lenguas iberas que se conserva en los museos y que se puede leer, pero que apenas tiene traducción.

El desciframiento total de estas lenguas será, en el momento en el que se alcance, un descubrimiento que cambiará el curso de las investigaciones de esta cultura. Por otro lado, muchos de los textos con menciones a los iberos proceden de relatos legendarios, poco clarificadores desde el punto de vista histórico, o bien, son referencias hechas por autores griegos, fenicios y púnicos que muestran testimonios parciales, sesgados y a veces exagerados de la cultura ibera.

Algunas noticias proceden de viajes exploratorios realizados a la Península Ibérica en busca de metales, como la Ora marítima de Avieno. El texto fue compuesto en el siglo IV d.C. y pudo estar inspirado por un periplo griego o púnico del siglo VI a.C.

El denominado como Papiro de Artemidoro es el mapa más antiguo de la Península Ibérica del que tenemos constancia hasta día de hoy. Está fechado en el siglo I a. C. y en él se incluye el nombre de lugares hasta entonces no conocidos.

Además, contamos con las descripciones que nos dejaron Polibio en sus Historias (s. II a. C.), Estrabón en su obra Sobre Iberia (s. I d.C.), Ptolomeo en Geographia (s. II d.C.) y, principalmente, Plinio en su Naturalis Historia (s. II d.C.). Estos textos, a pesar de sus limitaciones, siguen siendo sumamente valiosos para ser comparados con las fuentes arqueológicas y epigrafías.

El análisis histórico de la gestación de la cultura ibérica, se fija hacia el siglo VIII a.C., a finales de la Edad del Bronce, etapa también conocida como Periodo Orientalizante (ss. VIII-VI a.C.). Es en este momento cuando se constatan grupos poblacionales diferentes, pero con unos rasgos culturales comunes, asentados en las costas del Mediterráneo. Estos pueblos van a ser los primeros en recibir la influencia de griegos y fenicios, lo que determinará su propia evolución hacia una sociedad más compleja e indudablemente más mediterránea, pues quedarán integrados, a través de los contactos comerciales, en una koiné cultural que atravesó el Mar Caliente desde Oriente a Occidente.

Influencia de los fenicios en la Península Ibérica

Estrabón data la presencia fenicia en la Península hacia el 1104 a.C., fecha de la fundación de Gadir (Cádiz), “ochenta años después de la guerra de Troya”; esta cronología no ha podido ser confirmada por la arqueología. Hasta hoy, los materiales fenicios más antiguos proceden de Huelva y adelantan la presencia fenicia al siglo IX a.C.

Las investigaciones recientes sitúan la fundación de Gadir en el siglo VIII a. C. La decisión de crear este asentamiento parte de la ciudad fenicia de Tiro que, tras la fundación de Cartago, elegirá tres islotes en el estuario del río Guadalete –Erytheia, Kotinoussa y Antipolis–, como sedes para la nueva colonia. Gadir se convertirá en poco tiempo en una de las ciudades más importantes de Occidente y su santuario al dios Melkart, en un lugar venerado durante más de mil años y conocido en todo el Mediterráneo.

Entre Gadir (Cádiz) y Abdera (Adra, Almería) todo un conjunto de factorías y colonias fenicias se va a distribuir por todo el litoral en islotes, en promontorios costeros, en estuarios y en desembocaduras de ríos.

Los fenicios llegaron a la Península con la idea de ampliar sus rutas comerciales y buscar metales como el estaño, el cobre y la plata. El interés por estos metales hará que las minas del río Tinto, en Huelva, se exploten con una intensidad desconocida hasta entonces.

Los fenicios monopolizarán el comercio de los metales, no solo de las minas onubenses, sino también de las de plata de Sierra Morena. Desde Gadir se envió plata y materias primas a la ciudad madre Tiro, especialmente cuando esta fue acosada por los asirios.

Las minas fueron explotadas por los iberos, que entregarían el mineral a los fenicios a cambio de productos manufacturados. Algunos de estos productos fueron elaborados en las factorías y colonias peninsulares y otros eran traídos desde diferentes sitios del Mediterráneo.

Al interior de la Península llegaron tejidos, tintes, cerámica de barniz rojo, aceite, vino, salazones y objetos de hierro. Estas mercancías fueron acumuladas por la aristocracia ibérica.

Este ejercicio de intercambio entre los fenicios y las comunidades indígenas provocará que estas últimas asimilaran la cultura oriental, como vemos en la escultura ibérica, por ejemplo, en los relieves del monumento funerario de Pozo Moro. Pero este intercambio fue bidireccional, es decir, de los fenicios a los iberos y viceversa, y no fue exclusivamente material, ya que, junto a los productos, viajaron ideas, costumbres, tradiciones, creencias, tecnologías y todo tipo de saberes.

La presencia fenicia en las costas del mediodía peninsular se alargará aproximadamente entre el 700 y el 550 a.C., momento en el que las ciudades estado de Fenicia caen bajo el dominio de los babilonios. A partir de entonces, las relaciones entre la ciudad de Cartago y el occidente del Mediterráneo se van a incrementar.

Tras la batalla de Alalia, los cartagineses se convertirán en los dueños de la parte meridional del mar Mediterráneo y del sur de la Península Ibérica.

Impacto de la llegada de los griegos a Iberia

Los griegos también llegaron a Iberia, e incluso se adentrarían por el Atlántico, pudiendo llegar a las Islas Británicas, las Casitérides.

De igual modo que los fenicios, el comercio y, sobre todo, la búsqueda de metales como el estaño, el oro, la plata o el cobre, empujarán a los helenos a realizar estas empresas náuticas desde el Egeo.

Con la datación de la presencia griega en la Península ocurre igual que lo que hemos visto para el caso fenicio. Las fuentes atrasan la presencia a inicios del primer milenio a.C., pero la arqueología no parece encontrar materiales griegos de manera continua antes del siglo VIII a. C.

Aun así, es más que probable que los griegos hicieran viajes exploratorios anteriores a estas fechas. En el yacimiento de Llanete de la Torres, en Montoro (Córdoba) se documentó un conjunto de cerámicas micénicas. Estos contactos entre finales del segundo milenio y principio del primero serían los que abrieron las rutas desde el Egeo hacia el Estrecho de Gibraltar que se usarán por los fenicios y los griegos posteriormente.

En cualquier caso, cerrando el tema cronológico, todo lo que hoy expongamos puede ser modificado en un futuro por nuevos hallazgos arqueológicos. La Historia es una ciencia que cambia y evoluciona a lo largo del tiempo.

Lo que resulta de gran interés es la convivencia de estas dos culturas, fenicia y griega, en las costas del sur y del este de España.

Es más que evidente que tuvo que haber un acuerdo entre ambas para repartirse el control de las costas peninsulares; así los fenicios habitarían en el mediodía y los griegos, en el levante y Cataluña. Este posible pacto no excluye que el control de zonas estratégicas, como el Estrecho de Gibraltar, pudiera ser compartido.

En cualquier caso, la coexistencia pacífica demostrada por las dos culturas en el territorio peninsular nos sigue dejando ciertamente sorprendidos.

Las fuentes escritas griegas relatan que los griegos formaron una extensa red de colonias a lo largo de toda la costa mediterránea andaluza, la levantina y la catalana. Allí se encontrarían ciudades como Mainake (Málaga), Abdera (Adra), Hemeroskopeion (Denia o Calpe), Alonis (Benidorm o Santa Pola), Akra Leuke (Alicante), Emporion (Ampurias, Girona) y Rhode (Rosas). Solo las dos últimas, Emporion y Rhode, han podido ser confirmadas por la arqueología como colonias griegas.

Emporion o Palaiapolis, nombre que menciona Polibio para designar a esta colonia, fue fundada a inicios del siglo VI a.C. como una apoikia de Massalia (Marsella, Francia), colonia a su vez fundada por los foceos de Asia Menor. Mientras que Rhode parece una fundación realizada por Emporion.

Independientemente del número de colonias fundadas por los griegos en Iberia, los restos de la cultura ibera muestran también una influencia clara del mundo griego. Se puede observar esta influencia en algunas esculturas como la Esfinge de Agost, en el atesoramiento de vasos griegos por parte de las élites iberas, en el gusto por la vida urbana y en la lengua ibera del sudeste, que usó caracteres griegos jonios para formar el alfabeto greco-ibérico, en el que fue escrito el plomo de la Serreta.

Los tartessos de iberia

Mientras fenicios y griegos prosperaban en las costas, en el interior la cultura de Tarteso se afianzaba.

Desde el punto de vista filológico, Tarteso es una creación de los autores griegos que designa a una zona o ciudad del Mediterráneo occidental caracterizada por su riqueza en metales. Tarteso era, para los griegos, el lugar mítico al cual Gerión llevó a sus rebaños de toros rojos a pastar, el fin del mundo, la zona donde Hércules separó las dos columnas y abrió camino a los navegantes griegos y el lugar donde habitaba el longevo y rico rey Argantonio.

La realidad arqueológica nos habla de una cultura originada al suroeste de la Península Ibérica —aunque durante mucho tiempo se buscó de manera intensa una ciudad bajo ese nombre—, con un área nuclear en el triángulo formado por Huelva, Sevilla y Cádiz, proyectándose desde ahí hacia el sur de Portugal y de Extremadura, en toda la ribera del Guadiana.

Aunque aún se discuten sus límites cronológicos, la cultura tartesia parece consolidarse hacia el siglo VIII a.C., a partir de la evolución de los pueblos del Bronce Final de la zona con los elementos aportados por la presencia estable de los fenicios en el litoral.

No sabemos si Tarteso fue un estado o una coalición de ciudades estado a la manera griega —se habla de la posibilidad de una monarquía por la referencia de los textos griegos-, pero sí sabemos que la sociedad tartesia estuvo estratificada, según se observa en los ajuares de las tumbas de necrópolis, como la de Cabezo de la Joya en Huelva o como se percibe en las estelas de los guerreros.

La economía de Tarteso tuvo su centro en la explotación de los metales y en la artesanía; los tartesios eran grandes orfebres y a la tradición del trabajo del oro local se le sumó el de las filigranas y técnicas fenicias presentes en el tesoro de El Carambolo. Estas actividades se completaron con el comercio y, especialmente, con la ganadería y la agricultura.

Se conocen pocos asentamientos; en Tejada la Vieja se pudo excavar viviendas cuadrangulares y calles rectas. Desconocemos su cosmogonía, pero es probable que tomaran divinidades fenicias como Baal, Melkart o Astarté como propias. Se han documentado distintos espacios sagrados, como el edifico del Carambolo o Cacho Roano.

El fin de Tarteso se sitúa hacia el 550 a.C. Diversas circunstancias parecen coincidir en este periodo de tiempo. Al norte de Tarteso, la llegada de los pueblos celtas justifica la clausura de edificios como el Turuñuelo o Cacho Roano. En el sur de Tarteso, la caída de las ciudades fenicias y, con ellas, la reorganización del comercio y, en general, la crisis en la que se sumerge gran parte del Mediterráneo durante el siglo VI a.C., influirá en el epílogo de esta cultura y su evolución hacia el mundo ibero turdetano.

Pero ¿qué pasa en el Levante y Cataluña? Desde finales de la Edad del Bronce y hasta el siglo VIII a.C., ya existe una serie de pueblos con una gran homogeneidad en lo lingüístico y en lo cultural.

A estos pueblos, como hemos explicado en el caso de Tarteso, la presencia fenicia y griega y su propia evolución cultural, los llevará a definir sus rasgos de identidad. Hacia el 500 estas comunidades se muestran bien organizadas en pueblos y tribus.

Rasgos más singulares de la cultura ibérica

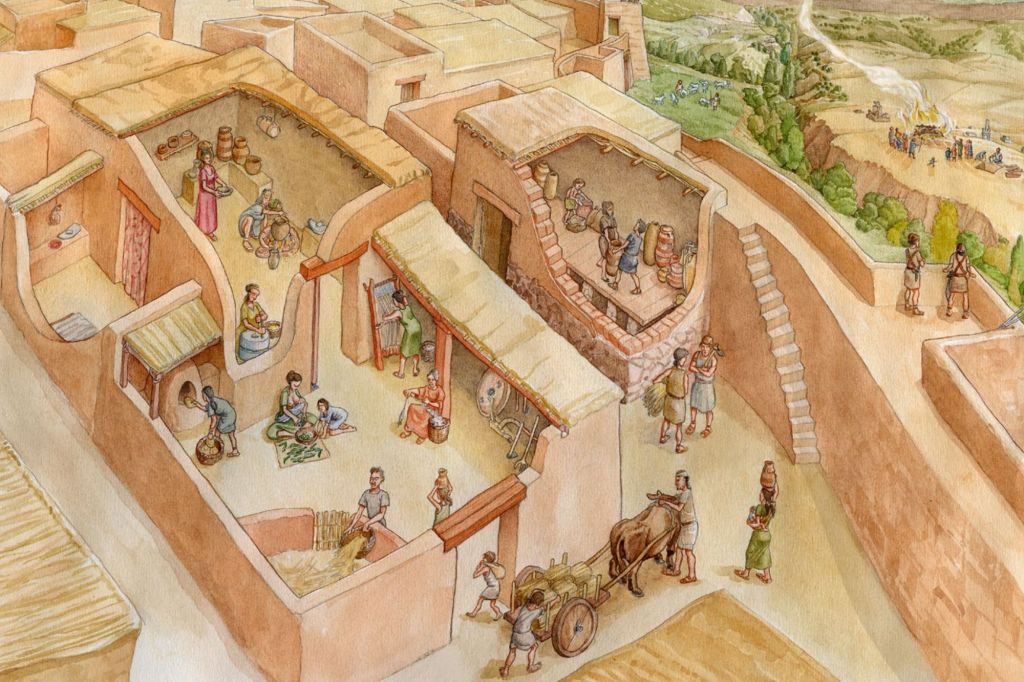

La cultura ibera es una cultura urbana. Los iberos se asentaron en ciudades que articulaban el terrero y significaron un elemento identitario para estos pueblos.

La ciudad u oppidum se situaba en alto y estaba rodeada por murallas representativas y delimitadoras del territorio de la urbe. El urbanismo era irregular, aunque dentro de cierta ortogonalidad, como se observa en el oppidum de La Bastida de les Alcusses. Las casas eran rectangulares, con cimientos de piedra y alzados en tapial y techumbres de paja y de madera. Las fachadas estaban pintadas con yeso y los zócalos en ocasiones se pintaban de rojo.

Para reforzar el control del territorio, las ciudades disponían de aldeas secundarias y santuarios territoriales, como el de El Pajarillo en Huelma, perteneciente a la ciudad Iltiraka, Úbeda la Vieja.

Los iberos usaron el hierro y tenían fraguas especializadas para la producción de objetos en este metal, como la famosas falcatas, espadas cortas de filo curvado.

Fueron agricultores, cultivaron cereales, frutales, hortalizas y terminaron por asumir como propios el laboreo de la vid y del olivo. En las zonas de sierra, se dedicaron a la ganadería menor, y la gallina, traída desde oriente por los fenicios, aportará más proteínas a la dieta de los iberos, lo que sin duda produjo una mejora en la dieta y un aumento de la esperanza de vida.

Comercializaron con el Mediterráneo. Eso se ve en los pecios hundidos en las costas peninsulares y baleáricas, cargados de productos de Iberia, y en la gran cantidad de objetos llegados a todas las zonas del sur y del levante procedentes del arco mediterráneo, como las famosas cerámicas de figuras rojas y negras.

Desde el punto de vista de las creencias, la religión ibera se caracteriza por la ausencia de grandes templos y la no representación de la divinidad, que prefiere materializarse en formas no corpóreas, como la estela, el betilo o la columna.

Los santuarios son rurales, como el de la Cueva de Lobera o del Collado de los Jardines, y suelen estar al aire libre o en abrigos rocosos. Y la participación de los fieles en estos espacios de culto ha quedado representada en los exvotos, figuras personales individuales que se depositaban a la divinidad, en estos santuarios, para conseguir su favor.

Los íberos practicaban la incineración. Las estructuras funerarias podían ser simples hoyos excavados en la tierra o tumbas en cámara, como las de la necrópolis de Galera, e incluso tumbas monumentales, como la cámara de Toya en Jaén. Los ajuares constaban de una urna funeraria para las tumbas más austeras, o bien, grandes esculturas-urna, como la de la dama de Baza, documentada en la tumba de la necrópolis de Cerro del Santuario, elementos metálicos, cerámicas griegas, armas y joyas.

La sociedad ibera fue tremendamente desigual. Solo una minoría aristócrata y guerrera controlaba el poder y los recursos de estos pueblos, mientras la mayor parte de la población buscaba la protección de estos mediante lazos clientelares, a cambio de prestarle servicio. La aristocracia ibera tuvo un papel decisivo en la transformación de estos pueblos.

El fin de la cultura original de los pueblos iberos

En el año 218 a.C., el general romano Cneo Escipión desembarca en Ampurias, comenzando la conquista de la Península, que tardará en completarse más de doscientos años.

Este proceso no fue lineal ni homogéneo ni, por supuesto, supuso una imposición inmediata de la cultura latina a los iberos. Más bien fue un proceso progresivo que consistió en añadir los rasgos de la cultura foránea y transformar o abandonar de forma lenta, pero decidida, los propios de la cultura ibera.

Ciertamente las estructuras políticas y económicas se modificarán más rápidamente por la integración de la Península Ibérica a la órbita romana y el papel desempeñado por las élites iberas en este proceso. Sin embargo, otras manifestaciones como la religión, la lengua y la alimentación tardarán mucho más tiempo en ser transformadas.