El visitante que se acerca por primera vez a la catedral de Burgos y enfila por su costado sur la calle de la Paloma, se ve sorprendido por una gran mole cúbica coronada, en sus ángulos, por potentes pináculos.

Sus extensos muros lisos, tan solo perforados en sus niveles inferiores, no hacen suponer que tras el bloque macizo se abre uno de los claustros más exquisitos de la arquitectura medieval española y uno de los más ricamente decorados del siglo XIII europeo.

En el interior, la solidez se trueca en claridad gracias a los amplios ventanales que dan ritmo a las galerías; una diafanidad avivada por las restauraciones que eliminaron los cierres que salvaguardaban del frío burgalés y repusieron las armoniosas combinaciones de lancetas y cuadrilóbulos, que hacen del claustro uno de los mejores ejemplos del denominado “gótico radiante” en la Península.

Esta corriente, también caracterizada por el acompañamiento de una decoración esculpida minuciosa y naturalista, se había gestado en el entorno de París en el segundo tercio del siglo XIII y quizá tenga en la catedral de León su resultado más notable en tierras castellanas.

Sin embargo, el claustro de la catedral de Burgos también es un destacadísimo –y no suficientemente valorado– exponente de estas soluciones. Los maestros que se enfrentaron a la obra del claustro, desde la década de 1260, hubieron de hacer frente a un terreno desigual, en acusada pendiente hacia el río Arlanza, que condicionó la construcción de la catedral desde sus inicios.

Esta circunstancia explica su configuración en dos pisos –a los que se añadiría un tercer nivel en el siglo XVII–, poco común entre los claustros catedralicios. La altura ganada es causante del impacto que produce su volumen exterior y de la esbeltez que exhibe cuando se contempla desde el patio.

Función principal de la “claustra nueva”

Una vez culminado en el último cuarto del siglo XIII, el cabildo de la catedral pudo disponer de este amplio espacio conocido como “claustra nueva”.

El adjetivo, no solo certifica su reciente construcción, sino que lo distingue también del recinto que desde tiempo atrás había desempeñado ese papel, la llamada “claustra vieja”, emplazada en el área de la capilla del Cristo de Burgos y de las oficinas donde los visitantes adquieren su entrada al templo.

Si los canónigos de la catedral ya contaban con un claustro asociado al antiguo templo románico, ¿qué pudo motivar la erección de un nuevo recinto? ¿Y qué funciones estaba destinado a cumplir?

Hace treinta años, un investigador inglés, Christopher Welander, llamó la atención sobre la disposición retranqueada de los muros internos del claustro alto, configurados como una serie de grandes nichos entre contrafuertes, y supuso una finalidad funeraria para estas galerías, a modo de cementerio monumental.

En absoluto resulta extraño este uso, pues los claustros de monasterios y catedrales fueron uno de los lugares más frecuentemente empleados para inhumar a los difuntos. Aunque esta finalidad tardará en quedar reflejada en la documentación burgalesa de forma generalizada, se conocen menciones tempranas a enterramientos y, de hecho, el claustro concentra hoy uno de los conjuntos más relevantes de sepulcros de los siglos XIV a XVI, que lo señalan como lugar predilecto de descanso para el clero y la nobleza. Las tumbas se disponen rítmicamente entre los arcosolios y algunas de ellas exhiben cartelas que identifican a los sepultados.

El claustro, un lugar muy transitado

Pero, el claustro no era solo un lugar para el recuerdo de los fallecidos, sino que debemos imaginárnoslo continuamente atravesado por recorridos procesionales, que incluían paradas en determinados lugares de las galerías al ritmo de las celebraciones del cabildo, además del propio tránsito entre distintas dependencias que sus alas facilitaban.

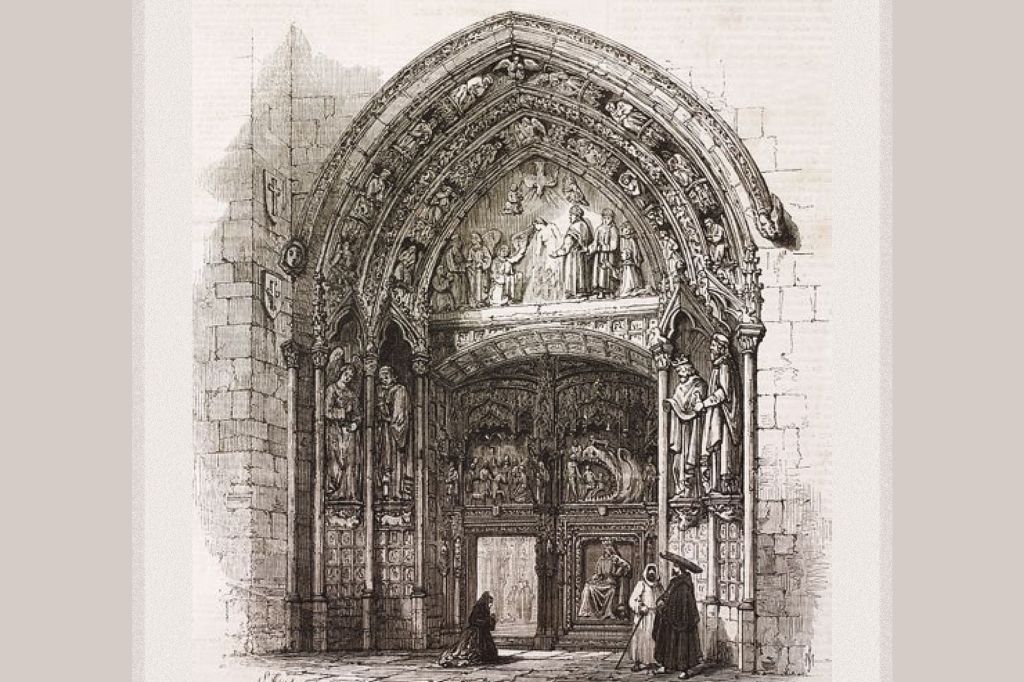

El acceso desde el interior del templo se realizaba por la suntuosa portada esculpida en el brazo sur del transepto. Entre cuarteles, con la heráldica de Castilla y León, y bajo un tímpano decorado con el inusual tema del bautismo de Cristo, se accedía al ángulo suroeste del claustro y el espectador podía contemplar un despliegue escultórico de difícil parangón, tanto por la calidad de algunas de sus tallas como por lo singular de su iconografía.

Una vegetación delicada subraya el intradós de los arcosolios y puebla con figurillas animales los capiteles y con ángeles las ménsulas que recogen los nervios de las bóvedas. Todo ello sirve de enmarque a figuras de gran tamaño que, bien de forma individual o en parejas, ocupan los distintos nichos murales. Ante nuestros ojos se presentan obispos, monarcas, santos y una enigmática sibila, una de las profetisas del mundo pagano apreciadas por la cultura cristiana.

El sentido de estas figuras, que fueron concebidas al tiempo que se erigía el claustro – como evidencia su perfecta integración en el muro–, plantea incógnitas que la escasez de referencias documentales no ayuda a resolver.

A ellas se suman cuatro grupos escultóricos situados en los ángulos de las series de ventanas. Dos de ellos presentan los temas de la Anunciación y de la Epifanía, mientras que los dos restantes se decoran con cuatro figuras coronadas y una escena en la que se ha reconocido la propia fundación de la catedral Burgos, bajo el amparo del rey Fernando III y del obispo don Mauricio en 1221.

Significado de las imágenes de la catedral de Burgos

La mirada hacia el pasado prestigioso de la sede y el elogio de la monarquía han guiado algunas de las interpretaciones que han tratado de ahondar en el significado de estas imágenes, sobre las que se han pronunciado autores como Regine Abegg, Henrik Karge y Eduardo Carrero. Así, algunos especialistas han entendido estas figuras como un recuerdo de tiempos mejores en un momento en el que Burgos no contaba con las atenciones regias de antaño.

También se ha procurado entender el claustro como un escenario dispuesto para agasajar a sus monarcas en ocasiones festivas. Las múltiples efigies coronadas o de noble apariencia que rematan los exteriores del templo, y que se realizarían en fechas similares, se han querido vincular con estas ideas. Pero lo cierto es que estas lecturas dejan fuera a otras figuras igualmente relevantes dentro del claustro, que probablemente tendrían sentidos precisos para los canónigos que las contemplaban dentro de un marco ritual.

Con todo, la remembranza de momentos históricos a través de personajes y acontecimientos insignes no fue un hecho inusual en catedrales y monasterios, que recordaron mediante imágenes a sus fundadores y benefactores. Las de algunas ciudades alemanas, como Naumburgo, se cuentan entre las más conocidas del gótico, y con ellas se ha relacionado el claustro de Burgos, planteándose la llegada de artífices germánicos a Castilla. Pero, en Francia también podían encontrarse referentes semejantes que no desentonan con lo esculpido aquí.

El claustro burgalés formó parte de las ambiciosas campañas constructivas que transformaron completamente la catedral de Burgos en la segunda mitad del siglo XIII, con la remodelación de la cabecera y la culminación de las naves.

En décadas posteriores, se fueron abriendo nuevas dependencias en el sector oriental del patio: algunas con clara función funeraria, como la capilla del Corpus Christi, otras que acabarían fusionándose con la cabecera, como la de San Juan Bautista. Otro de esos espacios, el situado en el extremo suroriental, cumpliría la función de librería y hoy es la sala capitular.

Sin embargo, el lugar para reuniones del cabildo tuvo distintas ubicaciones en los siglos medievales, dentro del propio claustro fue sin duda la capilla de Santa Catalina, con su gran bóveda estrellada ejecutada en el segundo cuarto del siglo XIV, la de mayor realce.

Las armas de Castilla y León, esta vez bajo un Descendimiento, vuelven a flanquear su acceso. Pero, probablemente, el componente esculpido más atractivo de su gran sala, donde cuelgan los retratos de los obispos de Burgos, sean las ménsulas que recogen los haces de nervios de la cubierta. En ellas, Rocío Sánchez Ameijeiras ha identificado una historia de amores fronterizos, la de Flores y Blancaflor, en la que una noble dama salvada por el príncipe musulmán Flores, reina junto a su amado convertido al cristianismo. Este relato caballeresco, cuyas imágenes medievales no son abundantes, es una buena muestra de la sofisticación y singularidad de la escultura que comparece en el claustro de la catedral de Burgos y sus dependencias, al tiempo que una invitación a recorrerlas.